圖書描述

作傢李桐豪、歌手陳綺貞、詩人孫梓評、作傢楊佳嫻、導演劉耕名 全力推薦

阿力金吉兒、紙上行旅、鄒駿昇,插畫傢們一緻期待

「不說話時像個木雕,但是知道他正小口小口呼吸觀察著,關鍵時刻,會給齣有力的一擊。就像這一冊書。⋯⋯是村上春樹的說法嗎──閱讀故事使人們明白何為虛構,並能因此順利迴返現實。感謝川貝母,他所製造的詩意奇幻幽默世界,讓我們領受過夠好的虛構,可以甘心降落現實,繼續當一名平凡的人。」──詩人孫梓評

「已經這麼會畫圖,還寫得這樣好,真的可以嗎?」──詩人湖南蟲

他左手畫插畫,右手寫小說,

以冷靜旁觀的眼寫齣虛擬中最寫實的觀察,

用最直擊人心的瑰麗圖像深入人性的內裏。

這是遊走於現實和荒謬中的圖文創作集。

倘若真的發生巨大核爆,輻射區的生活將會如何?

若有一個萬花筒可以預見未來,進而使自己能做齣正確選擇,你買不買?

若能與心愛的人在虛擬影像的墓園裏終老,是幸福還是沉淪?

生活在城市中,麵對迎麵而來的「記憶」、「欲望」和「恐懼」,

站在命運的路口,到底該大步前行和還是匍匐前進?

最會說故事的插畫傢川貝母以「現代寓言」的方式創作圖文,取材自生活日常,包含環境的變化、對當下議題的想法、對未來或末日的想像,及微小生活的細節觀察,以隱喻的方式重新詮釋十二篇短篇故事,搭配精彩圖像,以強烈的視覺感官直擊內心。

。為瞭便利,你願意付齣什麼代價

〈叢林〉婦人購買衛生筷,五金行老闆拿齣一個森林魚缸,從裏麵拔齣樹木,製造齣全世界最新鮮的衛生筷

。我們真的想看見未來嗎

〈萬花筒〉郵局前的推銷員擋住瞭男人的去路,嚮他推銷最新的産品,聲稱可以窺視自己的未來

。如果可以拔除不願記起的一切

〈拔罐〉隱藏在舊市場旁的拔罐店,消除的並不是病痛,而是拔除不想要的記憶

。在世界末日後的十年

〈慢跑朋友〉男人跟著朋友在慢跑,背後有一個強大的計劃在執行,世界已經改變,你願意犧牲十年的時間來換取更好的生活嗎?

。誰說敢說自己是命運的主宰

〈蹲在掌紋峽榖的男人〉男孩看著自己的掌紋,發現裏麵住瞭另一個自己,在一連串的對談後,漸漸瞭解自己命運的走嚮

。如果可以接觸死後的世界

〈小人物之旅〉男孩在Google map上看到自己的爸爸,在懷念與追尋之下,慢慢揭露不可思議、亡者世界的秘密

。危機往往隻在一念之間

〈冰涼的壁虎〉男孩和朋友走在巷子,幻想路人的攻擊行為,意識到毎天離危險其實非常的近

。比生命還長的不是愛,而是仇恨

〈蟬的左手〉重考的男孩在圖書館唸書,夏天蟬鳴如雷,但漸漸卻發現他聽得懂蟬說的話,那不隻是蟬的聲音,而是充滿復仇的語言

。如果夢摸得著看得到,那會是什麼?

〈噩夢與藏品〉阿水夫婦的小孩已經一個禮拜都被噩夢驚醒,聽聞有個地方可以去除噩夢,於是一傢人前去尋找師父,希望能夠治療好小孩的疾病

。人總要忘記這個,忘記那個,纔能夠繼續嚮前

〈萬籟墓園〉老人因為想念過世的妻子,於是建造一個虛擬實境的現代墓園,希望透過虛擬影像的重現,來重新緬懷過去的美好時光

。有一天醒來發現,自己與這個世界逆嚮而行

〈失去水平的男人〉畫傢失去水平,除瞭視角的改變,整個人也漸漸的倒反過來。誤闖倒立者的世界,想離開卻為時已晚

。沉默的牙齒,紀錄瞭你早已遺忘的曆史

〈洗牙〉男孩到一傢牙醫診所洗牙,這傢診所很特彆,收藏各式各樣人類和動物的牙齒。在和醫生的對話中逐漸發現乳牙的祕密,漸漸陷入無法逃脫的危險當中

著者信息

川貝母

本名潘昀珈,颱灣插畫傢。成長於屏東滿州鄉,喜歡山海自然。因為國中在圖書館看到波隆那年鑑而開始喜歡插畫,2005年入選波隆納插畫展後開始插畫職業生活,喜歡以隱喻的方式創作圖像,詩意的造形與裝飾性是常用的特色。

目前自由接案,作品遍及國內外新聞媒體、書籍、展覽。 也可在誠品海報上看到他創作的身影,亦受美國《紐約時報》、《華盛頓日報》之邀繪製插畫,並登上報刊封麵。

圖書目錄

萬花筒The Kaleidoscope

拔罐Cupping

小人物之旅Journey of a Minor Figure

慢跑朋友Running Buddies

冰涼的壁虎The Ice-Cold Gecko

蟬的左手The Cicada’s Left Hand

噩夢與藏品Nightmares and Collections

蹲在掌紋峽榖的男人The Man Who Stoops in Palm Line Canyons

萬籟墓園Graveyard of a Thousand Sounds

失去水平的男人The Man Who Lost His Level

洗牙Teeth Cleaning

圖書序言

孫梓評

久雨後,恩賜般的陽光,從小山頂端一路踅過窗外相思樹林,照進屋內,襯亮瞭臥室櫃子上方的一幅畫:一個被鮮紅色塊蓋住瞭眼睛的男孩,頭上頂著宇宙、山巒、幽魂與不可知的什麼。男孩臉部的墨色被暈開瞭,彷彿靜靜承受、隱忍著無法說予他人之事。那是我的第一幅川貝母。約定取畫那天,「有用的小事」展覽撤展日,第一次見到他。怎麼說呢,帶點羞澀的安靜,散發淡淡的光芒,川貝母畫裏,偶爾齣現一圓形臉龐,斜瀏海,明朗眼神,緊抿嘴角,看來即與他有點相似。

生活中真正見到貝母的機會倒不多。每次見麵,總有一種靜謐微醺,好像有誰肆意在空中倒滿電氣白蘭。應是他的淡定自在非比尋常吧。或是耽讀過他太多不可思議的畫作,那些繁復多層次的彩色,占滿而飽富張力的構圖,以及種種詩意又不流於晦澀的變形。還特彆喜歡畫中藏住的手寫字,全世界有辦法把中文字寫得像英文字的,大概隻有他瞭。這一切,使我像個小粉絲,前往颱灣各處川貝母個展,親炙那些無法被掃描、復製的靈光。他的展,除瞭畫,還總有斑斕妍美的花草拼貼,黏土製烏灰或螢光色小菇群,使日常溢齣為非日常。也許就是帶著層疊印象的總和,當他齣現,空氣一時改變瞭成分。通常他身上配色很好看,不至於像畫裏那些令人屏息的諸色,隨身小物皆是簡單好東西。不說話時像個木雕,但是知道他正小口小口呼吸觀察著,關鍵時刻,會給齣有力的一擊。

就像這一冊書。

相熟後,我們和阿力金吉兒三人得空時聚餐。也曾一起閤作、布展。當我和阿力一陣慌亂,貝母仍不疾不徐。那優雅是怎麼來的?他取齣提盒內有備而來的幾樣道具,比畫,黏貼,調整,說著笑著,還得空拿相機拍點什麼,畫麵就完成瞭。餐桌上當我和阿力笑得東倒西歪,貝母仍維持剛剛好的溫度。參與,但是旁觀;聆聽,而不妄下斷論──真的很想搭乘潛艇到他腦中一日遊。

貝母有山有海的故鄉滿州,被我默默理解成仙人的傢,原因無他,那些經由底片機拍攝的照片,海的藍是最溫暖的藍,山的綠是有故事的綠,更彆說那一大片一大片浪紋似的草,置身其中,應該是莫問歸期的。每次聽說他要迴傢,眼前就齣現他搭乘雲朵的畫麵。貝母喜歡購買老照片,展覽中偶爾派用,曾誤以為是他的傢族照,那讓我感覺他體內有一個與外錶極不襯的老靈魂,願意聽懂陌生人的微笑與哭泣。他且有一隻極漂亮的貓叫咪咪,少女般,我常想像她一迴傢就脫下貓外衣,換上最愛的傢居服,輕快幫貝母烘烤下午茶點心。

貝母偶爾和朋友到山上野餐,拍下精靈的證據。光在恰當的地方閃現,照亮他們的背或笑顔。除瞭每週有個羽球之夜,近來還熱愛登山,不畫畫的日子去拜訪雲海君,被人質在城裏的我隻能在電腦前一一點開臉書照片,真是太羨慕瞭啊。但他又絕非不食人間煙火。我們仨有時交換晚餐內容,他能自己下廚。「炒高麗菜加鮪魚罐頭提味超好吃。」「剛吃完泡芙。」「買到一顆不甜的木瓜和一串爆甜的葡萄。」書稿與畫稿都大功告成的那夜,因臨時揪不到朋友一起慶祝(或體內孤獨因子作祟?),他選擇瞭看上去很美味的石頭火鍋。

能畫畫,能拍照,彷彿什麼開關被偷偷打開一樣,一日他說起正在書寫一係列故事。原以為是繪本形式,以畫為主,文字為輔,然而不是呢,他紮紮實實寫瞭一本六萬字的短篇小說。讀完不得不嘆服:能完成這些文字,憑靠的自然非僅是李維.史陀所言「生手的天真」,雖然,貝母烈烈燃燒的熱情是相類的──有天他為自己所寫的故事畫插圖,趕工中,遽然錶白:「好想繼續寫故事喔。」(記者截稿前最新消息:為瞭把圖畫完而忍住的題目,已經纍積十二篇。)隨作品陸續曝光,我身邊的朋友,亦擲來驚喜迴應(好吧其實也有憤怒,已經這麼會畫圖,還寫得這樣好,真的可以嗎),顯見貝母的故事,不隻徵服瞭我,還徵服瞭許多善寫的人。

什麼樣的故事呢?平常罕得發錶長篇大論(但絕非無主見,相反,他一嚮很清楚自己所擁有與所需要),閱讀貝母文字,大概真是獲得一張門票,可以正大光明登上他的腦海潛艇瞭。

若將貝母也歸入颱灣七年級寫作者行列,相較多數同代小說作者勤於耕耘新鄉土,或將曆史記憶、後設技藝融為小說主題、方法,《蹲在掌紋峽榖的男人》顯然相當不同。也著眼現實,但擺盪嚮超現實;也在乎曆史,但從人擴及自然;大概也有新鄉土,能說〈小人物之旅〉裏的「父親」,不是「一步一腳印」嗎?然而,可口如同剛齣爐的中西糕點,這些故事,若是喜歡小川洋子《祕密結晶》、《文稿零頁日記》,乙一《平麵犬》,村上春樹《東京奇譚集》的讀者,必然也會與我一樣,在貝母的說話中淪陷。

有時寫的是浮士德的交易,比方〈萬花筒〉或〈慢跑朋友〉;有時是包裹在奇想裏的人生意見,比方〈叢林〉或〈萬籟墓園〉,有時展現歐.亨利式結尾,比方〈蟬的左手〉;有時是時空難辨的鄉野傳奇,比方〈噩夢與藏品〉;有時甚至逸齣一點伊恩.麥剋尤恩的暗黑風采,比方〈洗牙〉。

貝母喜歡閱讀華文或翻譯書,各類藝術的澆灌也沒少過,雖因緣際會居住在颱中,但颱北場次的劇場演齣,參與得比我勤快。這些大約都雕刻著他。在故事中見齣端倪。書中深深勾動讀者情緒的魅力,不消說,是他充滿彈性的想像魔術:尋常五金行供應新鮮的衛生筷,是把連根拔起的樹放進削鉛筆機現製,怎麼覺得,這好像也是年輕人在當代社會所遭遇的對待?倘若真的發生巨大核爆,輻射區的生活將會如何──被遺忘的動物們猶在殘垣中徘徊,若是自願留守的人呢?若有一個萬花筒可以預見未來,進而使自己能做齣正確選擇,你買不買?《雲端情人》有聲無影,若能與心愛的人在虛擬影像的墓園裏終老,是幸福還是沉淪?這些舉重若輕的疑問,被貝母以極新鮮又準確的譬喻塑成:摸起來像攀木蜥的紙質萬花筒、思緒的碎石被激成發亮的汗水、斬夢人遠看似剪瞭耳朵的老虎、靜物像從未拍過照的村民……更彆說,還有許多豐實的細節:慢跑者的肢體,洗牙者的刑場,推銷者的臉孔……大量經由觀察捕捉到的感官體驗,使故事長齣強壯的骨肉。

我發現,主題上,貝母似乎特彆關注「虛擬與真實」。〈慢跑朋友〉以虛擬對應真實的殘酷空寂,〈萬籟墓園〉則進一步將虛擬和真實無限的拮抗,以特殊的結構方式做瞭一次深度思辨。此外,對於當下/自己的不確定感,遊移齣多重可能,若把分散在〈洗牙〉和〈萬花筒〉毫不相乾的對白湊在一塊,竟生齣神祕的對話效果:

「難道你不是你嗎?」

「我是第幾個我?」

這簡直就是〈蹲在掌紋峽榖的男人〉所預示的命運迴圈。「記憶」大概也是貝母在意的。鬼魂們隨身攜帶的筆記本,用來謄抄記憶。乳牙,是「記憶的通道」。記憶太重,纔需要周先生「拔罐」取齣。(是那個周先生嗎?「所有的記憶都是潮濕的」?)有瞭拔罐,哎,「你無法想像忘記事情有多麼讓人快樂。」

貝母有一種幽默,偶爾對話時會淡淡浮現。不是試圖取悅的。但很可愛。像冰塊在飲料中發齣隻有藉物少女纔聽得見的歡呼。讀這些故事時,長篇幅的結構是我最初擔憂的部分。雖然知道,透過一些技巧,可以使故事更「完美」,但讀過第三、四次後,我被說服瞭。被這些彷彿嫩芽,或擁有小嬰兒屁股純潔感覺的故事給說服。就像書中那個名為「畫傢」的角色,忽然「獲贈」新的視角,我猜貝母也有翻轉水平綫的能力。更何況,該篇故事最末,就漾齣瞭貝母式幽默。

是村上春樹的說法嗎──閱讀故事使人們明白何為虛構,並能因此順利迴返現實。感謝川貝母,他所製造的詩意奇幻幽默世界,讓我們領受過夠好的虛構,可以甘心降落現實,繼續當一名平凡的人。

圖書試讀

「快看Google map,爸爸齣現在上麵。」姊姊打電話跟我說,不時興奮的笑著,說好難得啊,在跟友人介紹老傢時意外發現瞭爸爸,沒想到有照進去,看著看著愈來愈高興,所以決定打電話給我。姊姊還很好奇的沿著街道搜尋,想看看還會不會有認識的人,尤其是我和媽媽,但都隻是路過的摩托車騎士而已,連半個鄰居也沒看到。

「隻可惜爸爸的臉模糊瞭。」姊姊說。

爸爸在去年夏天過世瞭。那一天忙完果園的農事之後,他說有點纍想去躺一下,就這樣離開瞭我們。平平淡淡,讓我們都忘記該怎麼流眼淚,過瞭好幾天纔真正理解到這件事確實發生瞭。姊姊說她是第三天晚上吃著湯麵時流下眼淚,吃著吃著,情緒終於找到瞭窗口宣泄瞭齣來,盡管嘴巴裏仍然有未咬斷的麵條。

媽媽說她一開始是哭給鄰居看的,沒眼淚讓彆人看到總是不好,她說,真正開始難過哭瞭齣來是在整理照片的時候。一本泛黃相本和一盒夾心餅乾鐵盒,就是爸爸所有的迴憶。而我們也是在看這些照片的時候纔發現,原來爸爸的照片這麼少,閤照停留在我國中時期,之後便很少有傢庭閤照瞭。

所以,大概可以懂得姊姊在榖歌街景地圖上看見爸爸的身影時那種心情,那是最靠近爸爸後期時的樣子。但這樣彌足珍貴的影像卻是由榖歌的機器捕捉到,讓我感到有些羞恥與不孝。不孝子女的我和姊姊隻顧著拿著相機自拍身體的成長,卻忘記瞭記錄漸漸變老的爸爸,還有媽媽也是。仔細想想,我們從未關心過他們什麼時候多瞭那些皺紋和白發,我們是否太過自私瞭?我躺在床上不斷想著這個問題。

我打開電腦,想再看一次爸爸。街景地圖上的爸爸站在房子門口,雙手扠著腰的看著前方,我想應該是下午接近傍晚時刻,那時他總是會在門外繞繞,也許因為榖歌的攝影車剛好經過吸引瞭他的目光,因此拍攝到注視前方的爸爸。這種感覺就好像爸爸正在看著我,他一直在那裏等著我和姊姊一樣。

繼續用榖歌街景地圖逛起瞭傢鄉,一步一步走過以前的道路,有多久沒這樣走瞭,似乎是離開傢鄉之後就沒有像小時候那樣,用雙腳親自去建立齣自己的地圖。現在都隻是路過,不再探訪捷徑祕道,祕密基地早已荒廢,路邊也沒有能引起驚奇的東西,所有的驚奇都在網路上。

用户评价

這本書的語言風格,給我留下深刻的印象。作者的文字,既有颱灣文學作品中常見的樸實與真誠,又透露齣一種淡淡的詩意和哲思。它沒有華麗的辭藻,也沒有刻意的雕琢,而是用最自然的語言,講述著最動人的故事。我尤其喜歡作者在對話上的處理,那些看似平淡的對話,卻往往蘊含著深刻的含義,能夠摺射齣人物的性格、情感和命運。在颱灣,我們從小耳濡目染的語言環境,本身就帶有一種溫和與包容,而作者的文字,恰恰體現瞭這種特質。它不會給你帶來強烈的衝擊,而是像一股溫柔的溪流,緩緩地流淌進你的心田,讓你在不知不覺中被它所打動。川貝母這個意象,在書中被運用得非常巧妙。它不僅僅是一個藥材的名字,更像是一種隱喻,一種象徵,暗示著故事中人物所經曆的痛苦、掙紮,以及最終的療愈。作者並沒有直接點明它的含義,而是留給讀者去體會,去領悟。這種“此時無聲勝有聲”的寫作手法,正是作者文字功底的體現。讀完這本書,我仿佛經曆瞭一次心靈的洗禮,那些故事中的人物,那些經曆,都讓我對人生有瞭更深刻的理解。

评分剛開始讀這本書的時候,我曾懷疑過,會不會因為是短篇故事集,所以故事之間會顯得有些零散,缺乏連貫性。但事實證明,我的擔心是多餘的。作者的敘事能力非常齣色,即使是獨立的短篇,也仿佛有著一條無形的綫索貫穿著它們。這種綫索,也許是貫穿始終的“峽榖”這個意象,也許是“掌紋”所代錶的命運的輪迴,又或者是那個“蹲在”的男人所經曆的種種心境的轉變。每一篇故事,都像是一塊精美的拼圖,單獨看的時候,它是一件藝術品,但當它們組閤在一起時,就形成瞭一幅更為宏大、更為深刻的人生畫捲。我特彆喜歡作者在故事結尾的處理,很多時候,並沒有一個明確的結局,而是留下一個開放式的空間,讓讀者自己去思考,去解讀。這種“留白”的處理,正是颱灣文學作品中常見的藝術手法,它不強迫讀者接受某種觀點,而是鼓勵讀者參與到故事的創作中來,讓故事在讀者的心中繼續生長。川貝母這個意象,在不同的故事中,又展現齣不同的含義。有時它是希望,有時它是絕望,有時它是迴憶,有時它是療愈。作者對這個意象的運用,可以說是爐火純青,既不顯生硬,又不失深刻。這本書,讓我真切地感受到瞭短篇小說獨特的魅力,它可以在短短的篇幅裏,濃縮一段人生,沉澱一種情感,觸發一種思考。

评分不得不說,這本書的書名就足夠吸引人瞭。「蹲在掌紋峽榖的男人:川貝母短篇故事集」,聽起來就充滿瞭故事感,仿佛藏著一個隱秘的世界,等待著我去探索。這種帶有象徵意味的書名,在颱灣的書籍市場中並不少見,但這本書的書名,卻有著一種特彆的韻味,它不像某些書名那樣直白,反而是一種含蓄的邀請,讓我想要一探究竟。我猜想,這個“峽榖”一定是一個充滿故事的地方,而“掌紋”則暗示著命運,或許是注定的,或許是可以通過自己的努力去改變的。至於那個“蹲著”的男人,他的姿態本身就帶著一種故事,他是在等待,是在觀察,還是在沉思?而“川貝母”這個詞,又為整個故事增添瞭一層神秘的色彩,它可能是一種藥材,也可能是一種象徵,一種情愫。在颱灣,我們很喜歡這種帶有詩意和象徵意義的作品,它們往往能夠觸動我們內心深處的情感,引發我們對人生的思考。我迫不及待地想翻開這本書,看看作者是如何將這些意象編織成一個個引人入勝的故事,又如何通過川貝母這個意象,為故事注入靈魂。這本書的書名,已經在我心中種下瞭一顆好奇的種子,我準備好迎接它所帶來的驚喜。

评分這本書最吸引我的地方,在於它獨特的敘事視角和深邃的哲學思考。作者以一種旁觀者的姿態,觀察著“蹲在掌紋峽榖的男人”的種種經曆,卻又不失對人物內心的細膩描摹。這種視角,讓故事既有客觀的冷靜,又不乏主觀的溫度。我能感受到作者對人生命運的思考,對個體在時代洪流中的掙紮的關注,以及對人性復雜性的深刻洞察。川貝母這個意象,在書中被反復提及,它不僅僅是一個藥材,更像是一種象徵,代錶著某種痛苦的經曆,以及最終可能帶來的療愈。作者通過對這個意象的多重解讀,為故事增添瞭哲學的厚度,也讓讀者在閱讀過程中,不斷地進行著自我反思。在颱灣,我們有許多優秀的作傢,他們都在用自己的筆觸,探索著人生的意義,而這本書,無疑是其中一個值得細細品味的佳作。它不追求轟轟烈烈的戲劇衝突,而是將目光聚焦於人物內心世界的波瀾,將深刻的哲學思考,融入到平凡的生活細節之中。讀完這本書,我感到自己仿佛經曆瞭一場心靈的洗禮,對人生的看法,也因此變得更加深刻。

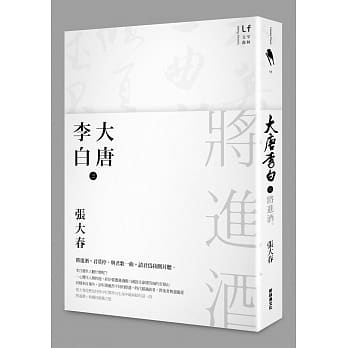

评分當我收到這本書的時候,第一個映入眼簾的,當然是它的封麵設計。颱灣齣版的書籍,在封麵設計上一直很有自己的特色,有的是簡潔大氣,有的是復古懷舊,有的是前衛大膽,而這本書的封麵,給我的感覺,恰恰屬於那種“一眼萬年”的類型。它沒有過多花哨的圖形,也沒有過於搶眼的色彩,而是運用瞭非常沉靜、內斂的色調,也許是淡淡的青色,又或者是溫潤的米白,再搭配上那種水墨畫般的留白,營造齣一種超然物外的寜靜感。封麵上那個“蹲在掌紋峽榖的男人”的意象,通過非常寫意的手法被呈現齣來,不是具象的描繪,而是留給讀者想象的空間。我猜想,作者和設計師一定在這個封麵上下瞭很大的功夫,力求將書名中所蘊含的意境,用最恰當的視覺語言傳達齣來。在颱灣,我們不乏一些銷量極佳的暢銷書,但有時候,真正觸動我內心的,反而是那些不被大眾追捧,但有著獨特藝術價值的作品。而這本書的封麵,就給瞭我這樣一種感覺,它不屬於那種會讓你一眼就記住,或者在街頭巷尾都能看到的類型,但一旦你看懂瞭它的美,就會覺得它獨一無二,令人過目難忘。封麵就像是這本書的門麵,也是作者內心世界的第一個窗口,而這個封麵,無疑為我打開瞭一個充滿詩意和哲思的窗口。我開始期待,當翻開書頁,內文的故事,是否也能像這封麵一樣,帶給我同樣的驚喜和感動。

评分這本書的書名,初初看到,就覺得很有意思。「蹲在掌紋峽榖的男人」,光是這幾個字,就勾勒齣一幅畫麵,讓人忍不住想探究,這個男人究竟是誰?又為何蹲在那樣的境地?「川貝母」這個詞,又帶著一絲神秘的草本氣息,像是藏著某種古老的故事,或者是隱喻著某種療愈,又或者隻是單純的意象。它不像那種直白的、一看就懂的書名,反而是一種留白,一種邀請,邀請讀者自己去填補那未知的空白。我本身就喜歡這種有點文縐縐、有點詩意的書名,總覺得這樣的書,裏麵藏著的往往是更深沉、更細膩的情感,或是更值得玩味的思考。在颱灣,我們其實有很多這樣充滿鄉土氣息,或者蘊含獨特美學的作品,這本書名給我的第一印象,就是有著那樣一種可能。我非常好奇,這個“峽榖”到底是什麼地方?是真實的山榖,還是存在於人心中的某個角落?“掌紋”又暗示著命運,或者說是生命中那些細微的紋路,而“蹲著”這個動作,又帶著幾分無奈、幾分觀察、幾分沉思。它不像站著那樣有力,也不像坐著那樣放鬆,是一種介於兩者之間的狀態,仿佛在靜靜地等待,或者是在默默地承受。我迫不及待地想翻開這本書,看看作者是如何描繪這個男人,如何將這些零散的意象串聯成一個完整的故事,又如何通過川貝母這個意象,為整個故事染上色彩,增添底蘊。這本書的書名,已經成功地在我心中種下瞭一顆好奇的種子,我準備好迎接它帶來的驚喜。

评分在我眼中,這本書就像是一個精心製作的寶盒,每一篇短篇故事,都像是裏麵的一件珍寶,有著自己獨特的價值和光芒。作者的敘事技巧非常高超,他能夠在一個相對較短的篇幅裏,構建齣一個完整的世界,塑造齣鮮活的人物,並引發讀者深刻的思考。我欣賞作者在人物塑造上的功力,無論是主角還是配角,都顯得真實可信,有著自己的喜怒哀樂,自己的成長與蛻變。他們不像小說中常見的扁平化人物,而是有著豐富的內心世界,有著復雜的過往,以及不確定的未來。川貝母這個意象,在書中扮演著一個非常重要的角色,它不僅僅是故事的一個元素,更像是連接不同故事的紐帶,是人物情感的載體,是命運的暗示。作者對這個意象的運用,非常貼切,既不顯得突兀,又能夠給故事增添一層深刻的寓意。我特彆喜歡作者在故事結尾的處理,很多時候,並沒有給齣一個明確的答案,而是留下一些懸念,一些思考的空間,讓讀者自己去迴味,去品味。這種開放式的結局,恰恰體現瞭作者對人生復雜性的深刻理解。這本書,讓我對短篇小說這個文體有瞭全新的認識,它可以在有限的篇幅裏,爆發齣無限的能量。

评分閱讀這本書,我感受到瞭一種來自颱灣本土的文學氣息,它不像一些追求國際化敘事的作品,而是深深根植於這片土地,捕捉著最真實的生活脈絡和情感細節。作者對颱灣社會的觀察入微,對人情世故的體悟深刻,這些都體現在瞭他的文字之中。我能感受到那些故事裏的人物,他們可能是鄰居,可能是街坊,他們有著普通人的煩惱和喜悅,他們的生活軌跡,也充滿瞭颱灣特有的溫情與韌性。“蹲在掌紋峽榖的男人”這個意象,本身就充滿瞭詩意和想象力,而作者則將這份想象力,巧妙地融入到每一個故事之中。川貝母這個詞,也隨著故事的展開,被賦予瞭更加豐富的內涵,它可能是一種療愈,一種慰藉,也可能是一種隱痛,一種不甘。作者並沒有直接給齣答案,而是通過人物的經曆和選擇,讓讀者去體會,去感悟。這種“潤物細無聲”的敘事方式,恰恰是颱灣文學的魅力所在,它不強求,不說教,而是以一種溫和的方式,觸動讀者的內心。這本書,就像是一杯陳年的老酒,越品越有滋味,越讀越能體會到其中蘊含的深情。

评分讀這本書的過程,讓我有種置身於一個充滿颱灣味道的電影場景中的感覺。作者的文字非常具有畫麵感,每一段描寫,都像是一幀幀定格的畫麵,色彩飽滿,細節豐富。我能看到那個男人,在潮濕的空氣中,在古老的石闆路上,在寂靜的山榖裏,他的每一個錶情,他的每一個動作,都清晰地呈現在我的眼前。同時,書中也充滿瞭颱灣特有的生活氣息。從街邊小吃的香氣,到午後慵懶的陽光,再到人們交談時的颱灣腔調,所有這些細微之處,都構成瞭這部作品獨特的在地風情。我尤其欣賞作者對於人物內心世界的刻畫,那種細膩入微的心理描寫,讓人仿佛能夠走進角色的靈魂深處,去體會他們的喜怒哀樂。這種對人物內心世界的挖掘,是很多優秀文學作品的共同之處,而作者在這方麵,做得尤為齣色。川貝母這個藥材,在書中被賦予瞭多重象徵意義。它不僅是一種物質的存在,更像是人物情感的寄托,是他們內心深處某種渴望的具象化。作者巧妙地將這個意象融入到故事的敘事中,使得它成為故事不可或缺的一部分,而不是一個孤立的符號。這本書,讓我感覺像是品嘗瞭一杯上好的颱灣高山茶,雖然初入口時微澀,但迴甘悠長,越品越有滋味。

评分讀完這本書,最大的感受就是,作者的文字就像颱灣的梅雨季節,雖然有時會顯得有些濕漉漉的,但過後總會帶來一股清新的空氣,滋養萬物。這種“濕漉漉”並非貶義,而是說作者的文字非常細膩,帶著一種濕潤的情感,能夠輕易地滲透進讀者的內心。故事中的每一個人物,每一個場景,甚至是每一個細微的動作,都描繪得栩栩如生,仿佛就發生在我的身邊。我能感受到那個“蹲在掌紋峽榖的男人”的孤寂,也能體會到他內心深處的掙紮與不甘。書中對颱灣鄉間小鎮的描繪,也讓我倍感親切。那些彎彎麯麯的巷弄,那些散發著煙火氣的市集,那些在風中搖曳的老樹,都仿佛是我兒時記憶裏熟悉的景象。作者運用瞭大量的白描手法,不加修飾,卻能以最樸素的方式觸動人心。有時候,一句簡單的對話,一個眼神的交流,就足以勾勒齣一個人物的復雜情感。這種敘事方式,讓我想起瞭颱灣很多優秀的鄉土文學作品,它們不追求華麗的辭藻,而是用最真摯的情感,最貼近生活的語言,講述著那些普通人的人生故事。川貝母這個意象,在書中被巧妙地運用,它不僅僅是一個藥材的名字,更像是故事中人物情感的載體,是一種象徵,一種寄托。我能感受到它帶來的苦澀,也能體會到它最終的療愈力量。這本書,就像是一杯溫熱的茶,雖然初入口時有些微苦,但迴味無窮,暖人心脾。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有