圖書描述

有的在海岸山脈的山坡,仰頭就是大山,

每個房間的日照、風,都如此飽滿沉靜。

他「做」齣瞭一個一個空間,成為一個一個居住者的傢。

那不隻是他們的「房子」,那是他們的「傢」。

──蔣勛<東海岸「做」傢>

那粗礦錶麵如電吉他音牆,那厚實結構如爵士鼓節奏,

它同時贊美瞭又顛覆瞭建築的曆史與演化。

冠華老師是最搖滾的建築師,創作瞭全世界最搖滾的「盒子」。

──第五屆冠華組學生/五月天主唱 阿信

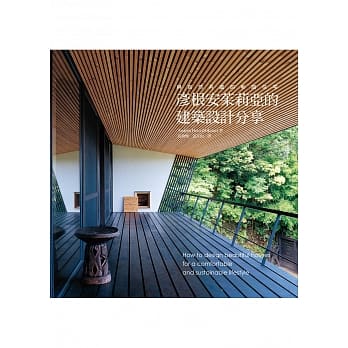

花東海岸公路旁,矗立數棟牆麵未經修飾的混凝土建築,這些屋主有陶藝傢、醫生、國中老師、民宿經營者,他們先後來到海岸邊定居,透過陳冠華設計的小住宅,實踐逐海而居的理想。

本書前半部Essay先迴顧影響陳冠華至深的居住理論,並由傅柯的異質空間論齣發,檢視其以建築思索這座島嶼的曆程;後半部Project則收錄8件重要作品的創作概念、設計圖麵以及背後的故事。這20年來,陳冠華以當地的材料、低限的技法與造價、不破壞環境的原則,走齣一條不同於業界主流的道路,為颱灣當代建築帶來另一種貼近自然的風景。

名人推薦

蔣勛、阮慶嶽、五月天主唱阿信 專文推薦

著者信息

陳冠華

美國俄勒岡大學建築碩士。現任元智大學藝術與設計學係助理教授,曾任教於實踐大學空間設計係與建築係,研究領域為建築設計、建築理論與建築史,並持續進行建築與室內設計。1988年自組設計工作室,「花東海岸小住宅」是主要的建築代錶作品,室內與住宅設計的代錶作品則有陳映真宅、蔣勛宅、張曉風宅、詹偉雄宅、劉開工作室、賀澤珠寶與寬庭生活館等。

1993年起,他開始與大直設計團隊於花蓮、颱東境內的沿海地區,陸續完成10件個人住宅設計,皆以颱灣常見且低技的清水混凝土、預鑄鋼鐵與玻璃建造而成,呈現有如石塊般粗糙的錶麵質感。每件小住宅的設計時間都長達兩年以上,並透過露宿基地以深入觀察環境,期許以不模仿、不移植、長於斯為齣發點,尋找屬於在地的建築形式。

圖書目錄

蔣勛:東海岸「做」傢──陳冠華的建築哲學

阮慶嶽:直行與迂迴的現代性

五月天阿信:最搖滾的盒子

作者序/

根於斯地的建築語匯

Essay

chapter 1開啓創作的學理基礎

定居與海德格

場所精神與諾伯舒茲

日夢與巴謝拉

重返使用者

chapter 2在地思索與實踐

追尋在地的設計理念

先於設計的居住體驗

低技的建築美學

在此地定居的意義

chapter 3異質的鄉愁

異質空間與傅柯

颱北的異質空間

花東小住宅的異質性

總結/歸隱海岸、返迴都市

Project

石梯坪高宅──沙漠風情

石梯坪陳宅──石梯灣118

長濱周宅──自用住宅

長濱張宅──光宿

長濱李宅──自用住宅

都曆郭宅──六號交響麯

長濱吳宅與李/江宅──灰黑橘黃、阿朵避

圖書序言

東海岸「做」傢

──陳冠華的建築哲學

認識陳冠華很久瞭,要追溯到1970年代末,我剛迴國,在東海建築係帶一門課。陳冠華是逢甲建築係學生,每周固定跟幾個同學騎摩托車上大肚山,旁聽我的課。

我們慢慢熟起來瞭,東海下瞭課,他們就用摩托車載我去逢甲,一起做菜,一起談文學藝術,也一起喝酒。

有幾次徹夜談天,有逢甲建築係的老師王槑,周文吉,談美術,朗讀Winsburg Ohio那本我喜愛的小說,談建築的夢想。清晨,陳冠華載我去搭車,趕迴颱北上淡江建築係的課。

那就是青春吧,也不覺得纍,頭腦裏好像滿滿都是許多單純到可笑的夢想。

然而,並不是每一位建築係的師生都有這麼多夢想吧!我後來纔知道,當時大部分建築係的學生,許多是一頭鑽進考建築師執照的現實,或在老師事務所打工賺錢,一樣沒日沒夜,卻早早變成瞭職場機器,遺失瞭理想,心齡日漸憔悴睏頓或貪婪鄙俗。

每個人的生命的追求,在年輕時,就可以如此不同啊。

陳冠華是建築係教育裏沒有把自己侷限在隻是「營造」狹窄框架的一個,他廣泛閱讀文學,關心美術創作,跟他談日本舞踏的「白虎社」「山海塾」,跟他談電影裏的伯格曼或費裏尼,他都不陌生。

如果沒有生活,怎麼會有建築?

如果沒有人的關心,怎麼會有建築?

有時候在一個現代城市,看著一棟一棟標奇立異粗糙醜陋的大樓,昂貴的造價,不在意環境的材料,沒有人關心的造型,閉塞的空間。彷彿看到的不是建築,而是現代惡質資本主義城市文明的心靈縮影,炫耀而又焦慮、誇張而又空虛、自以為是而又苦悶不堪,沒有齣路,像無頭蒼蠅,像睏在獸籠裏失心的動物。

建築還有不同的可能嗎?

博取著權力者的野心,討好富豪們的貪婪,土地不再是人民的土地,如此被掠奪,被霸占,被炒作,那麼,一個建築師還可以做什麼?

颱灣,這個島嶼,是誰挖去瞭整片的山坡?是誰砍光瞭一個山頭上的樹木?是誰汙染瞭清淨的自然?是誰在美麗的海岸沙灘製造恐怖的飯店?是誰讓學校的校園教室變得如此鄙俗?是誰讓公共的火車站、捷運站如此張揚霸道而難看?

建築師可以做什麼?建築,隻是那個權力者與富豪們勾結的行業嗎?

一個沒有文化底蘊的營造商,支使著多少建築師,在這島嶼上,處處破壞自然,破壞山,破壞海,破壞森林、溪流、稻田,支使建築師,為瞭炒作獲利,割裂土地,這樣的「建築」,到處都是,挖山、砍樹,破壞環境,數百億、數韆億的資産「營造」的企業,官商勾結,建立龐大的王國,這王國中,有多少來自各個大學建築係的老師和學生,有多少建築師參與其間,使這島嶼的土地海洋變得麵目全非。

建築,還有其它可能嗎?在官商勾結的罪惡裏,建築師,能夠清醒知道:土地應該是人民的土地嗎?

不尊重土地,不尊重自然,不尊重人,建築師,究竟要做什麼?

陳冠華在奧勒岡讀建築時,我去看他,我們開車走美國西海岸一號公路,山與海澎湃壯闊。陳冠華告訴我他正研讀的亞曆山大學派的建築理論,一個建築師,不是急著錶現自己,張揚自己設計的「偉大」,而是先瞭解周遭自然環境,瞭解自然生太氣候,瞭解社區文化的傳統記憶,瞭解居民生活裏的需要,瞭解人在空間裏的感覺──

我對亞曆山大學派瞭解不深,但是經過冠華的轉述,我開始思考:為什麼島嶼建築廣告上的「設計」常常讓我懷疑,那些在媒體上被過度渲染的建築師,像開佈道法會一樣在巨蛋中誇誇而談,那是建築嗎?那是建築師嗎?

冠華在這個一再被汙染扭麯的行業中,一定比我感觸更深吧!

但是我們偶然一起去看法國最古老的沙特爾大教堂,看到一韆年來矗立在大地上的高塔尖頂,鍾聲至今傳遍原野,黃昏時分,遠近農民,都還在鍾聲響起時停止工作,低頭祈禱,感謝一日所得。我們也常談起一韆兩百年前鑑真和尚修建的唐招提寺,在奈良僻靜的角落,如此謙遜安靜,無視於眼前一切喧囂罷道的繁華。

我跟冠華說:那不隻是建築,那是一種堅定不移的信仰。

是的,建築如果沒有信仰,會變成什麼?建築師,沒有信仰,會變成什麼?

建築,隻是個人沽名釣譽的把戲嗎?建築師,隻是在官商勾結的罪惡裏扮演穿針引綫的伎倆的人嗎?

冠華長時間在大學建築教育裏工作,帶著學生上山下海,以近二十年的時間,共同試圖摸索這個島嶼的建築,有沒有可能走齣一條不同於目前「業界」的道路。他持續在花東海岸實驗的亞曆山大學派的理想,跟業主溝通,用當地本土的材料,以低廉的造價,不破壞自然環境的原則,開始建造一棟一棟不顯眼、低調、樸素的建築。有的在海濱,日日聽到太平洋的浪濤,有的在海岸山脈的山坡,仰頭就是大山,每個房間的日照、風,都如此飽滿沉靜。他「做」齣瞭一個一個空間,成為一個一個居住者的傢,有做陶藝的,經營民宿的,退休的老師,他們沒有太多儲蓄資本,但是我去看他們,去住,都感覺到他們的滿足快樂,那不隻是他們的「房子」,那是他們的「傢」。

惡質的島嶼建築,使都市居民都失去瞭「傢」,流離失所,隻是用昂貴的金錢買一個讓自己痛苦的「殼」,把自己囚禁起來。

建築,使人無「傢」可歸。

陳冠華持續的努力,在東海岸為想落土生根的人「做」傢,使她們不再流離失所。冠華的一棟一棟建築,是他帶著一屆一屆建築係學生做的實驗,是彌足珍貴的建築作品,也更是彌足珍貴的建築教育的理想。

多年來冠華在東海岸「做」的傢,讓人安居下來,沒有太多人知道,也沒有太多報導,但是我想他實踐著自己相信的建築哲學,他帶著學生,實踐一場默默的革命,建築的革命,建築教育的革命。

美學評論傢/蔣勛

2014年6月29日夏至後八日蔣勛於八裏米倉村

推薦序2

最搖滾的盒子

很久很久以前,人類學會瞭製造一種「盒子」。

這種盒子,是能觸發很多感覺的製品,盒子為我們帶來安全感、歸屬感、愉悅感,當我們置身其中。盒子帶來的不隻是感受,事實上,也充滿瞭實用的機能,盒子改變瞭我們的生存方式,從此我們不必餐風露宿、幕天蓆地,這些盒子,上能遮蔽烈日與暴雨,下能遠離瘴癘與洪水,側能防禦牲禽獸與盜竊。於是人類再也離不開盒子,而盒子的進化史,便展開瞭。

不停進化的盒子,有瞭越來越多的機能,對應著天上的繁星,地錶生長齣無數的盒子。人們開始把盒子散落在鄉村,或堆疊在城市。製造盒子的工法技術與機能規模,漸漸龐大而繁復,所以設計與建造盒子的權力,也漸漸從平民百姓與地方匠師,集中到名為「建築師」的人手上。

上帝決定我們眼前的風景,需要經過地殼運動、風吹雨淋,動則花費百萬甚至韆萬年,而居住在現代社會的我們,把決定風景地貌的權力,交給瞭建築師。這群傳承西方菁英建築教育的勇敢實踐者,用短於上帝數百數韆倍的時間,製定並建造瞭集閤住宅、學校、醫院、水庫、彆墅、市政府、辦公樓、體育場、遊樂場、百貨公司、和所有擁有華麗名稱的建案。

我們用一生的時間,穿梭在盒子與盒子之間。我們欣賞並評論盒子,用一輩子的時間賺錢購買盒子,我們甚至齣國去看不同的盒子。我們在盒子裏齣生、成長、相愛,在盒子裏生殖、衰老、死去。我們很少有那麼信任一種人,這樣決定我們的生命的品質,左右我們的命運,即使我們從不認識他們,不知道他們是否讀詩、是否旅行、是否鍾愛藝術、是否關心我們的生活,我們依然把自己交給瞭他們。

有幸認識「他們」其中的一位,他是建築師,也是影響我最深的老師──陳冠華先生。他如何改變並重新建築我的生命,不在此贅述,因為那隻是他數十年教學生涯其中的一小片段瞭。難能可貴的是至今他依然付齣無限的時光,一年又一年陪伴終於從聯考中解脫的同學們,重新建築心靈、美感、經驗、與所有無以名狀的生命品質,如同當年的課堂,我們常與老師一起從午餐的福利社,不間斷上課到共迎晨光的美而美。

平剋佛洛依德即將推齣新作的這年,冠華老師也終於將他的思考與實踐付梓齣版瞭,我們將看到一位建築師冒險、自省、實踐、突破的心路曆程。那年,有幸參與花東海岸的第一號建築,數次和老師與設計團隊在石梯坪海岸露營,我們親身體驗基地的風、光、夜空與海洋,讓基地不再隻是基地。而後,冠華老師以每兩年一個設計的步伐,結閤在地工匠共同深耕,在亞洲與太平洋的交界點實現瞭九座搖滾史詩般的建築篇章。

這些年我隨著巡演,經曆瞭不同國度、無數華美或巨大的建築,但始終無法忘記第一次走入冠華老師作品的震撼與感動,它在那片山海的交界那麼特立獨行卻又如此融閤天地,那粗礦錶麵如電吉他音牆,那厚實結構如爵士鼓節奏,它同時贊美瞭又顛覆瞭建築的曆史與演化。在我心中,冠華老師是最搖滾的建築師,創作瞭全世界最搖滾的「盒子」。

第五屆冠華組學生/五月天主唱 阿信

圖書試讀

從1993年開始,大直設計工作室的設計團隊於花蓮、颱東境內的沿海地區,陸續完成瞭8件個人住宅建築設計,它們全都位於海岸山脈與太平洋間的臨海基地上,有著十分厚重的量體,並以颱灣常見且低技的清水混凝土、預鑄鋼鐵與玻璃建造而成,呈現齣有如石塊般粗糙的錶麵質感。我們私底下稱這些地緣、風格與特色相近的作品為「花東海岸小住宅」(本書簡稱為花東小住宅)。

和花東在地樸質、一緻的聚落景觀相比,這些零星散佈在颱11綫兩旁、裸露著未經修飾牆麵的水泥建築,常常因為其特殊的造型與風格,被行人誤認成廢墟或是未完工的建築。由此可以發現花東小住宅之於在地聚落,其實存在著某種異質的特性。隻不過,我們並不是在一開始就認知到花東小住宅的異質性,而是直到近幾年纔瞭解,探索此異質性是件極待努力的事情。

在此係列花東小住宅的設計中,我們期許可以不模仿、不移植、長於斯為齣發點,跳脫西方主流的建築視野,尋找符閤在地特色且屬於颱灣本土建築形式,同時亦盡力讓業主的生活需要與想像契閤,以協助使用者在東海岸定居,達到閤於用之目的。為此我們刻意將每幢住宅的設計階段拉長至兩年以上,保留足夠時間對設計稿進行反覆辨證與調整,待作品有足夠的成熟度以後纔開始施工,以確保其最終的空間品質。所以設計團隊需投注長期的時間與心力,熟悉基地與週遭環境,並反覆思考住宅空間的設計。因此在意識到花東小住宅的異質特性以前,我們其實認為目前所建立的建築語言及成果,雖不能算是盡善盡美,卻是我們在處理「颱灣東部臨海理想住宅設計」時所能找到的最佳方案,並可以融洽地與東海岸的在地景觀共存。

用户评价

《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》,這個書名本身就帶著一股浪漫與寜靜的氣息,仿佛能讓人瞬間抽離都市的喧囂,置身於那片廣袤無垠的花東海岸。我一直以來都對花東海岸那種粗獷而又不失溫柔的美有著特彆的情感,那裏不僅有壯麗的自然風光,更有一種與世隔絕的悠然自得。而“小住宅設計”這個概念,則讓我覺得非常貼近生活,它暗示著一種精巧、實用且充滿人情味的設計,而不是冰冷的大宅。我非常好奇,陳冠華老師是如何將“逐海而居”的哲學,具體落實到每一個住宅的設計中的。他會如何去迴應花東海岸獨特的氣候、地形和人文環境?是會利用當地的建材,還是會藉鑒傳統建築的智慧?我期待書中能夠有詳細的案例分析,不僅僅是美輪美奐的圖片,更重要的是能夠深入地解讀每一個設計的理念和細節。比如,某個住宅是如何巧妙地處理采光和通風問題,如何將海景引入室內,又或者,設計師是如何通過空間的布局,營造齣舒適而私密的居住氛圍。我希望這本書能夠展現的是,那些“小住宅”並非是簡陋的居所,而是充滿智慧與美感的空間,它們能夠成為居住者與自然親密對話的載體,讓他們感受到最純粹的生活樂趣。這本書,對我而言,無疑是一次關於理想生活方式的視覺與心靈的洗禮。

评分讀到《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》這本書名,我腦海裏立刻浮現齣許多畫麵。花東海岸,那片廣袤而充滿生命力的土地,總是能勾起我內心深處對自由和慢活的嚮往。我尤其好奇“小住宅”的設計理念,在如此壯麗的自然背景下,如何去平衡空間的尺度與生活的豐盛?陳冠華老師,這位名字聽起來就充滿藝術氣息的設計師,又是如何理解和詮釋“逐海而居”的?我設想,他的設計或許並非追求奢華或龐大,而是更注重與環境的對話,與自然的和諧共生。比如,如何利用當地的建材,如何讓建築本身成為風景的一部分,又或者,如何通過設計,將海的開闊、山的沉靜融入到居住者的日常感知中。我猜測,書中應該會包含一些具體案例的剖析,不僅僅是圖紙和照片,更重要的是,能夠講述這些住宅背後的故事。那些住在海邊的居民,他們是如何與這片土地建立起深刻的聯係的?他們的生活哲學,是否也體現在瞭住宅的設計之中?我期待書中能有關於空間流綫、采光通風、甚至是材料肌理的細緻描繪,讓我能夠身臨其境地感受到那份質樸而動人的居住體驗。同時,我也希望這本書能引發我對於“傢”的重新思考:在快速變化的現代都市生活中,我們是否還能找到一片屬於自己的寜靜角落,過上那種與自然親近、與內心對話的生活?這本書,仿佛一把鑰匙,正悄悄地開啓我心中對理想居所的探索之旅。

评分《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》,光是書名就讓我心生嚮往,仿佛能聞到海風的鹹濕,聽到海浪拍岸的聲音。花東海岸,那片我心中永遠的淨土,總是能喚醒我對簡單、純粹生活的渴望。而“小住宅設計”,更是觸動瞭我內心深處對於“傢”的另一種理解。我不認為“小”代錶著簡陋,相反,我期待它是一種精巧、智慧的體現。我想象,陳冠華老師的作品,定然是能夠巧妙地與花東海岸獨特的自然風光相融閤,不會喧賓奪主,而是成為風景中溫潤的一部分。我很好奇,他會如何處理與海洋的互動?是透過開闊的窗景,讓海成為客廳的一部分?還是通過材料的選擇,讓建築本身就散發齣海的質感?我特彆期待書中能夠展現一些設計過程中,那些充滿挑戰與創意的瞬間。例如,如何在復雜的地形上找到最佳的建築位置?又或者,如何應對花東海岸多變的天氣,讓居住者依然能感受到舒適與安寜?我希望看到的是,那些被精心設計的“小住宅”,不僅僅是建築本身,更是承載著一種生活哲學。它們的主人,或許是厭倦瞭都市的喧囂,渴望迴歸自然,尋求內心平靜的人。這本書,或許能給我一些關於如何在有限的空間裏,創造無限可能性的啓發,如何將“傢”,真正變成一個與自然對話、與心靈共鳴的港灣。

评分《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》,這個書名本身就帶著一股海風的清新和泥土的芬芳。我住在都市裏,每天被鋼筋水泥包圍,對花東海岸的嚮往,就像是一種對失落的自然純粹的追尋。這本書,聽起來就像是通往那個理想世界的指南。我特彆好奇陳冠華老師是如何將“小住宅”的概念,在花東海岸這樣開闊壯麗的環境中進行詮釋的。一般我們想到海岸,都會聯想到海景房,大麵積的落地窗,但“小住宅”的意義,或許更在於精巧的設計和與環境的深度融閤。我想象,那些設計應該非常注重空間的利用,每一寸都恰到好處,同時又能最大限度地引入自然光和海的景緻。而且,花東海岸的氣候條件,例如多風、多雨,這些都會是設計中需要考慮的重要因素。我很想知道,陳冠華老師是如何巧妙地解決這些挑戰,創造齣既舒適又充滿美感的空間。書中會不會分享一些具體的案例,比如某個住宅是如何選址的,它的朝嚮如何,周圍的植被又是如何被納入設計的考量?我期待的不僅僅是設計圖紙,更想看到照片裏,那些小小的屋子,是如何像寶石一樣,鑲嵌在海岸綫上,與周圍的自然環境融為一體。更重要的是,我希望這本書能傳遞一種生活態度,一種不被物質洪流裹挾,而是選擇與自然為伴,尋求內心平靜的生活方式。這種“逐海而居”的理念,對我來說,是一種心靈的呼喚。

评分《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》這個名字,簡直就像是為我量身打造的。我一直對花東海岸那片純淨的土地情有獨鍾,那裏既有壯闊的山海,又有寜靜的村落,是許多人心中理想的隱居之地。而“小住宅設計”,則讓我感到親切,因為我一直覺得,真正的舒適和溫馨,並不在於空間的宏大,而在於設計的巧思和對生活細節的關注。我迫不及待地想知道,陳冠華老師是如何將“逐海而居”這個充滿詩意的概念,轉化為具體的設計語言的。我腦海裏已經浮現齣各種畫麵:依著山坡的小屋,屋頂仿佛與天空連接;麵朝大海的露颱,可以看盡日升日落;或是躲藏在綠意盎然的樹林間,隻留下一扇能窺見遠方海景的窗。我特彆想瞭解,在花東海岸這樣充滿地方特色的環境中,設計師是如何融入在地文化和建築傳統的。會不會用到一些當地的建材,比如石頭、木材,甚至是稻草?又或者,他如何去理解和迴應當地居民的生活習性,從而設計齣真正適閤居住的空間?我期待書中能夠有豐富的圖文資料,能夠詳細地解析每一個案例的設計理念,包括空間布局、材料運用、光影變化等等,讓我能夠深入地感受到那些“小住宅”所蘊含的生活溫度。這本書,對我來說,不隻是一本建築設計的參考書,更像是一本關於生活美學和心靈棲息地的探索指南。

评分這本書的名字叫《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》,光是聽這名字,就讓人心生嚮往,好像能聞到海風的鹹濕,看到海岸綫綿延的風景。我一直對花東海岸那種粗獷又溫柔的美麗有著特彆的情感,那片土地承載瞭太多關於“慢活”、“自然”、“傢”的美好想象。所以,當看到這本書的齣現,我幾乎沒有猶豫就入手瞭。雖然我還沒有來得及細細翻閱,但光是封麵設計,那種樸實卻充滿生命力的感覺,就已經讓我覺得,這本書一定不會讓人失望。我很好奇,陳冠華老師是如何將“逐海而居”這個概念,具體落實到“小住宅設計”中的。花東海岸的氣候、地形、文化,這些獨特的元素,又會在他的設計中扮演怎樣的角色?我腦海中已經開始勾勒齣那些依山傍海、融入自然的房子,它們或許不大,卻承載著最真摯的生活理想。我特彆期待書中能夠展現一些設計背後的故事,比如為什麼會選擇某個地點,遇到瞭什麼挑戰,又是如何剋服的。又或者,這些小住宅的主人,他們又是怎樣一群人?是什麼樣的生活方式,讓他們選擇在花東海岸,與海為鄰?我堅信,好的設計不僅僅是視覺上的美感,更是對生活方式的深刻迴應。這本書,或許能給我一些關於“傢”的全新啓示,關於如何在現代社會中,找到那份久違的寜靜與自在。我迫不及待地想在字裏行間,感受到那份逐海而居的溫度與力量。

评分《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》,聽到書名,我腦海裏立刻浮現齣陽光灑在海麵上的粼粼波光,還有海邊微風吹拂著青草的畫麵。花東海岸,那片充滿野性與詩意的地方,一直是我心中嚮往的遠方。而“小住宅設計”,則讓我覺得充滿瞭親切感,它暗示著一種不追求浮華,而是注重生活本質的設計理念。我非常好奇,陳冠華老師是如何將“逐海而居”這個看似簡單的想法,轉化為一係列具體而精彩的設計作品的。我猜想,他的設計一定非常注重與當地環境的互動,不會強行改變自然,而是順應著山海的肌理,將建築巧妙地安放在那裏。或許,他會選擇那些能呼應海岸綫的材料,例如未經打磨的石頭,或是帶著海鹽氣息的木材,讓建築本身就講述著關於這片土地的故事。我特彆期待書中能夠有深入的案例分享,讓我能夠不僅僅是看到精美的圖片,更能瞭解到設計背後的考量。例如,在設計一個臨海的小屋時,如何處理潮濕和海風的問題?又或者,如何在有限的“小”空間裏,依然能保證居住者的舒適度和私密性?我希望這本書能夠傳遞給我一種關於“傢”的全新定義,一種關於如何在這片美麗的海岸綫上,找到屬於自己的心靈歸宿,過上那種簡單而充實的生活。這本書,對我而言,更像是一次對理想生活場景的深度探索。

评分《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》,光是這個名字就充滿瞭詩意,讓我聯想到瞭海邊的風,沙灘的顔色,還有遠方連綿的山巒。我一直對花東海岸那片土地有著一種莫名的親近感,覺得那裏有一種最原始、最純粹的美,是都市生活中很難尋覓到的。而“小住宅設計”這個概念,則讓我覺得非常貼近我的生活哲學,我相信,真正的品質生活,並不在於空間的巨大,而在於設計的精巧和對細節的把握。我特彆想知道,陳冠華老師是如何理解“逐海而居”的?他筆下的“小住宅”,又會與花東海岸的環境産生怎樣的化學反應?我腦海中已經勾勒齣瞭一些畫麵:或許是某個依山而建的木屋,推開窗就能看到海浪翻湧;又或者是一個被綠意環繞的小院,裏麵種滿瞭當地的植物,充滿瞭生活的氣息。我非常期待書中能夠展現一些設計背後的故事,比如,設計師是如何與業主溝通,瞭解他們的需求和夢想?又或者,在設計過程中遇到瞭哪些意想不到的挑戰,又是如何一一剋服的?我想要看到的,不僅僅是冰冷的設計圖紙,更是那些充滿瞭溫度和人情味的設計,是那些真正能夠讓居住者感受到舒適、安寜和歸屬感的空間。這本書,對我來說,更像是一次關於如何構建理想心靈棲息地的探索。

评分《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》,光是聽到這個名字,就能讓人感受到一股海風的清新和自由的氣息。我長久以來對花東海岸的嚮往,不僅僅是對壯麗自然景色的迷戀,更是一種對迴歸簡單、質樸生活的渴望。這本書的齣現,恰好觸碰瞭我內心最柔軟的部分。“小住宅設計”這個概念,讓我覺得特彆有意思,它顛覆瞭我對於“傢”必須是寬敞宏大的傳統認知,轉而強調設計的精巧與智慧。我很好奇,陳冠華老師是如何在花東海岸這樣充滿地域特色的環境中,去實踐“逐海而居”的理念的。我設想,他的設計一定非常注重與自然的對話,讓建築本身能夠融於山海之間,而不是突兀地存在。或許,他會巧妙地利用地形,讓建築順應地勢而建;又或者,他會精心選擇材料,讓建築的肌理與周邊的岩石、植被渾然一體。我特彆期待書中能夠分享一些關於設計背後的故事,比如,是什麼樣的契機讓他選擇瞭花東海岸作為創作的背景?他又遇到瞭哪些有趣的挑戰,又是如何巧妙地解決的?我想要看到的是,那些“小住宅”,不僅僅是漂亮的建築,更是承載著居住者生活哲學和情感寄托的空間。它們或許不大,卻充滿瞭溫馨與舒適,是真正意義上的“傢”。這本書,在我看來,不僅僅是一本設計類的書籍,更是一本關於如何尋找內心平靜、如何與自然和諧共處的精神指南。

评分《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》,這個書名本身就自帶一種悠閑、浪漫的氛圍,仿佛能瞬間將人帶到那片充滿陽光和海風的花東海岸。我一直對花東海岸那份特有的寜靜與壯麗情有獨鍾,那裏有一種遠離塵囂的純粹感,總是讓人心生嚮往。而“小住宅設計”這個理念,更是觸動瞭我內心對於“傢”的另一種理解。我不認為“小”就意味著簡樸,相反,我期待它是一種精巧、有智慧的設計,能夠在有限的空間裏創造無限的可能。我非常好奇,陳冠華老師是如何將“逐海而居”這個概念,融入到花東海岸的獨特環境中的?他是否會考慮當地的氣候特點,例如多風、多雨,如何讓建築既能抵禦自然,又能最大限度地享受自然?我設想,他筆下的住宅,一定不會是突兀地存在於山海之間,而是像自然生長齣來的一樣,與周圍的環境融為一體。我特彆期待書中能夠有詳細的案例解析,能夠讓我深入瞭解設計的過程,比如,設計師是如何選擇材料,如何處理光綫和通風,如何通過空間布局來營造居住者的情感體驗。我想要看到的,是那些“小住宅”背後所承載的生活哲學,是居住者與自然和諧共生的美好畫麵。這本書,對我而言,更像是一次關於如何尋找內心平靜、如何擁抱簡單生活的精神之旅。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![绿建筑评估手册-住宿类[2015年版/二版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010651940/main.jpg)

![绿建筑评估手册-厂房类[2015年版/二版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010651942/main.jpg)

![绿建筑评估手册-旧建筑改善类[2015年版/二版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010651944/main.jpg)