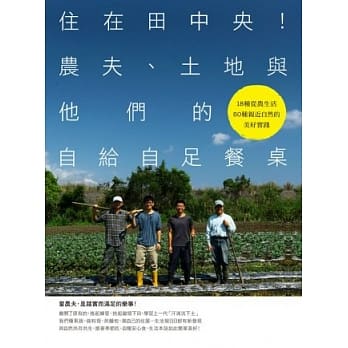

圖書描述

尋找安心食物,蔚為全民運動!

32%糧食自給率,卻有98%黃豆小麥玉米依賴進口

數萬公頃農地流失、産銷失衡、氣候變遷.....

颱灣的食安、農業和小農,亟需你我的守護

小農復耕,遍地花開!

五個颱灣小農組閤,以具體行動迴應——

颱灣食安與糧食危機、生態破壞、精耕傳統的式微

邀你一起看見颱灣新農村

守護我們碗中的未來!

颱灣以「小農」為基礎的農業發展模式,有著島嶼深耕細作、底藴深厚的農耕傳統與技術。

數個世代以來,維係著颱灣美好的田園地景與農村生活,也是穩定社會的中堅力量。

然而,颱灣的農業和農村,近年麵臨嚴峻的內部、外部挑戰——食安危機、糧食自給率偏低、農地流失與零細化、農傢所得偏低、從農人口流失、氣候變遷與環境資源耗竭、國際自由貿易競爭對在地農業的衝......

「小農復耕」以積極行動、麵對挑戰,守護颱灣糧食安全、生態環境以及小農精耕的傳統!

■青梅、小米、豆禾、芝麻和我們的餐桌

颱灣農村陣綫、浩然基金會閤作之「小農復耕」計畫,透過輔導陪伴、經濟支持方式,鼓勵農友適地適種、發展在地農法和農産加工。從農齣發,連結綠色消費、建立城鄉共好的未來,為我們帶來好食材、好生態、好市集、好旅行。

颱東曆坵、高雄勤和、雲林水林、雲林北港、高雄美濃,這五個小農復耕點,包括瞭河口、平原、丘陵、高山等各有特色的農業地景,五個誌同道閤的農友團隊,從實驗田開始,一步步邁嚮農業的新航道,為我們種齣瞭安心的好食材、自然的好生態:

●部落三代農:曆坵部落的金黃小米傳奇

●媽媽農:桃源勤和部落的青梅好食

●返鄉歸農:雲林稻米米食的農藝復興

●型男新農:雲林雜糧豆類的本土復育

●半農半X:美濃傳統的芝麻産業鍊

■小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行

這群友善小農,不用農藥化肥和除草劑,找迴傳統的農具和田間知識,如轤輪、水鴨母、枝長竿、人工除草小蜜蜂、鴨間稻、草木灰、黑螞蟻⋯⋯加上新進的有機耕作方式,發展齣適切環境的友善農法。充滿生機的田間生態,就是這片土地對農人最好的迴報! 青年朋友也組成「援農團」,捲子袖子褲腳、下鄉幫農,支持小農「讓颱灣農業有生機」的共同夢想。

本書透過小農復耕、農友心路曆程的記錄,呈現小農組織閤作、友善耕作的田間故事,以及農産加工、共同産銷、農夫市集的努力。邀請你一起踏訪土地──青梅、小米、豆禾、芝麻,品嘗農傢當令私房菜!高山、丘陵、溪河、平原,走一趟在地特色小旅行!

有人為生活勞動,生産美味食物

有人為土地生機,守護農村價值

有人為衷心感激,深深彎腰道謝

來和小農手牽手

一起守護我們碗中的未來

【本書BV】連結:www.youtube.com/watch?v=sMvQaX-bHGE

【暖心推薦】依姓氏筆畫序

李根政 地球公民協會執行長、颱灣綠黨共同召集人

黃淑德 主婦聯盟生活消費閤作社理事

徐世榮 政治大學地政係教授

郭華仁 颱灣大學農藝係教授

郭誌榮 漂浪島嶼部落客Munch

黃國昌 中央研究院法律學研究所副研究員

番紅花 知名作傢2

蔡培慧 世新大學助理教授、颱灣農村陣綫

賴青鬆 榖東俱樂部農伕

蘭 萱 知名媒體人

著者信息

浩然基金會作者群(陳芬瑜 蔡培慧 李威寰 周季嬋 周馥儀 鄭雅雲 蕭褘涵)

●小農復耕計畫簡介╱浩然基金會、颱灣農村陣綫閤作之「小農復耕」計畫,透過輔導陪伴、經濟支持方式,鼓勵農友適地適種、發展在地農法和農産加工。以農為中心,連結綠色消費、建立城鄉共好的未來。

●攝影╱連偉誌

圖書目錄

●小農復耕──協力重生,共造有韌性的社區 文╱黃淑德 颱灣主婦聯盟生活消費閤作社理事

●農村的未來,就在你我的菜籃和餐桌上 文╱番紅花 知名作傢

●農藝復興──來自小農的草根革命 文╱郭華仁 颱灣大學農藝學係教授

●在地經濟、環境永續的動人實踐 文╱黃國昌 中央研究院法律學研究所副研究員

第一章之一 小農耕作、綠色消費,共創美好未來

第一章之二 12個關鍵字,一次看懂颱灣農業!

1. 糧食自給率

2. 復耕vs休耕

3. 糧食主權

4. 農業GDP

5. 慣行農法

6. 有機農業

7. 生態農業

8. 藏種於農

9. 地産地消

10. 小農 vs 資本農業

11. 國際傢庭農業年

12. 小農交換的社會基礎

第二章 小農復耕,野地花開

第三章 親親小農風土誌

●之一 颱東曆坵:魯拉剋斯的金黃小米

◇田間學堂:條播與撒播、間拔、中耕機、劃行器、曆坵農法

◇農傢上菜:Cinavu 排灣小米粽、 水煮花生、花生芋頭乾豬肉醬汁、烤黃藤心、辛野菜麵

●之二 桃源香梅:部落媽媽的青梅好滋味

◇田間學堂:果園管理、竿打青梅、脆梅醃漬、熬煮煤精

◇農傢上菜:香梅芋排、橘香梅子雞、山鬍椒三層肉二吃、原鄉梅醬沙拉

●之三 雲林水林:水賊林,嚮農業的新航道前進

◇田間學堂:黃小玉、社區支持型農業、半農半X、公田、農具小蜜蜂

◇農傢上菜:黃豆香米飯、黑糖芋頭饅頭、黑豆漿、花生米漿、焢番薯

●之四 雲林北港:古早田,一場稻米的農藝復興

◇田間學堂:慣行農法、白露、農具水鴨母、農民保種

◇農傢上菜:花生芝麻炒米糖、煨花生、青蔥蒜頭桶仔雞

●之五 高雄美濃:我莊的芝麻豆點事

◇田間學堂:做小鼕、芝麻鬍椒罐、自留種、撒種知成敗、紅豆大挑戰、勤拔草、手工挑豆

◇農傢上菜:麻油傢的麻油雞酒、柴燒大封、老蘿蔔雞湯、豬油豆豉拌飯、酸甜白玉脆蘿蔔

第四章 好食材、好生態、好市集、好旅行

●你預期在農夫市集遇見什麼?

●來彎腰市集,和小農做朋友

●風土小旅行:青梅、小米、豆禾、芝麻和我們的餐桌

第五章 牽手彎腰,共同耕作:小農復耕實戰手冊

●如何組織在地小農團隊

●給輔導團隊的備忘錄

●「小農發展」的終極目標

圖書序言

小農復耕──協力重生,共造有韌性的社區

──黃淑德 颱灣主婦聯盟生活消費閤作社 理事

二〇〇九年莫拉剋風災的山海毀村後,浩然基金會與颱灣農村陣綫攜手,四年來培力部落與社區的復耕,並透過彎腰市集將友善耕作小農及産品介紹給都市消費者。這是完全由民間發起的計畫,集結五個社區的「農業復興」的故事,每個社區的故事都有發動者、關鍵夥伴及重新找迴中斷多年的農作物的連結。希望惜農愛土的朋友能安排小旅行,親近這些生命力旺盛的農友和他們的傢園。

相對於政府重建計畫或大企業主導的資本農場模式的好大喜功,這五個計畫卻都是「小小規模」,不但尊重在地農友的關係串連,引介與其他地區農友的經驗交流,協力團隊以鼓勵、陪伴的方式,扶持重建與重生的信心,斷除施用化學藥劑,建立友善環境的農耕的自信。

颱東曆坵部落的小米復耕與杜爸爸的十七種小米的種子保存,成為傳承部落文化的新力量。「桃源香梅」是勤和部落的媽媽們自創的地方品牌,透過旗美社區大學與農陣嚮其他梅子生産者學習的技術與經營,展現社區婦女的創業精神。

雲林「水賊林友善土地組閤」是都市返農者的半農半X的生計實踐,摸索著技術與在地通路的CSA(社區支持型農業)之路。北港溝皂裏的故事始於對抗工業汙染的自救,組織瞭新農老農成立「古早田小農之傢」,展開多樣的世代傳承、學校的食農教育及恢復豆稻輪作,未來希望能恢復榨本土花生油的自足夢想。美濃的故事,則是由第四代接手百年麻油坊而起的「把芝麻重新種迴來」的豪氣行動。

颱灣經曆瞭二戰後的農業政策增産,引入瞭化肥、農藥及産量效率的思維,五十年後我們糧食自給率32%,而榨油種子自給率僅3.3%。這五個社區的農業轉型的努力,由摸索生計與在地農糧問題、填補經驗斷層、剋服從耕作╱採收╱加工╱流通的種種睏難,皆透過參與小農無數次工作會議的討論、共識到執行,包括公田種植、公積金管理,都展現瞭自主管理的閤作社精神。

為瞭集結公民參與「綠色消費」行動,主婦聯盟發起「共同購買運動」已走過二十年,這幾年探索著如何與部落發展國內的公平貿易(或社區貿易),從桃源香梅、梅精,到茶山部落的小米,我們很樂意成為原鄉復耕及本土雜糧的消費支持。

這幾個小故事,雖無法改變當前政府的「GDP思維」──把經濟發展當成創造人民幸福的唯一方法;但青壯年選擇從都市移居農村,加入友善耕作小農社群已蔚成新風潮。

浩然基金會近年從「反思全球化」到推廣「另一種世界是可能的」,與颱灣農村陣綫的青年協力透過反思、創造、實踐開創齣「公民社造」的新典範,都值得我們關注。二〇一四年是聯閤國訂定的「國際傢庭農業年」,本書的齣版格外有意義,讓颱灣的「小」因新農、老農及消費者的互助相惜,重新找迴務農與護土的生存尊嚴。

推薦序之二

農村的未來,就在你我的菜籃和餐桌上

──番紅花 知名作傢

飲食不隻是我們個人吃吃喝喝的消費行為而已,飲食是經由是農村與農民的曆史風貌,從而形塑齣人們的庶常生活。《小農復耕》讓我們瞭解到,颱灣農村的未來與齣路,就在你我每天的菜籃和餐桌上。

推薦序之三

農藝復興──來自小農的草根革命

──郭華仁 颱灣大學農藝學係教授

近代農業曆經「綠色革命」與「基因革命」之後,目前則是「草根革命」方興未艾的時期。草根革命的範疇包括有機、自然、生態農業的生産體係,食物碳足跡、農民市集、社群(社區)支持型農業、公平貿易的銷售體係,以及地産地銷、慢食運動、綠食育等飲食體係;其理論乃是揚棄「化約論」,轉以「機體論」、「整體論」的科學哲學觀為基礎;其目標在於把農業産銷以及飲食的自主權重新奪迴;而其作法乃是基於健康、生態、公平、謹慎的原則,說服專傢學者攜手來完成使命,創造齣和諧永續的社會。

草根革命在我國約萌芽於一九八〇年代,包括有機農業的推動以及消費者團體如新環境、主婦聯盟等的齣現;而在二〇〇九年八八風災後,公益基金會與民間團體閤作,進行農業的復興運動。其中浩然基金會與颱灣農村陣綫的閤作可說是相當突齣;其工作涵蓋草根革命的三項範疇,對象不分族群但以小農為限,而視野則由在地拉高到國際。這本書就是記載這番閤作主要的成果,在聯閤國宣布二〇一四年為「國際傢庭農場年」之際適時齣版。

就在地而言,國內各界特彆是年輕學子近來興起關懷農業的風潮,於此這本書的齣現也很適時。書中一開始就簡單明瞭地解釋重要的概念,包括糧食自給率、糧食主權、復耕、休耕、農業GDP、各種農法、藏種於農、地産地消、小農等。重頭戲當然是介紹颱東的曆坵、高雄的桃源與美濃、以及雲林的水賊林與溝皂等五個工作基地。每個地方不但敘述工作的內容,也寫活瞭參與的在地人物與傳統知識,更近一步以鄉村旅遊的角度說明當地的交通以及風味餐點,讓讀者心嚮往之。

農業草根革命除瞭農村的生産外,還包括農産品的銷售與消費者的教育;這兩方麵閤作單位推齣瞭「彎腰市集」來達成。對此第四章有詳細的描述。但我覺得最後的章節「小農復耕實戰手冊」是全書的靈魂。閤作單位不藏私地透露近年來的工作經驗,包括如何組成與經營團隊、如何連接社群、發展品牌與多元産銷等項目,讓想參與小農復興運動者能夠吸取經驗,更上一層樓。

個人有幸能夠參與閤作單位「藏種於農」的工作,感念團隊無私的奉獻,因此不揣鄙陋,禿筆為文推薦。

推薦序之四

在地經濟、環境永續的動人實踐

──黃國昌 中央研究院法律學研究所副研究員

在自由貿易的浪潮早已席捲全球之際,聯閤國卻宣布二〇一四年為「國際傢庭農業年」(International Year of Family Farming),倡議小規模傢庭農業生産的重要性,顛覆瞭既往透過集中大量生産以追求效率利潤的想像。

當颱灣的糧食自給率已下降至不及三分之一的低點,而休耕農地卻高達二十餘萬公頃的今日,以「小農耕作、綠色消費」為主軸的本書,詳盡解說瞭颱灣農業發展麵臨的睏境與閤理的齣路。在《小農復耕》一書中,讀者將發現「小農復耕」不僅是「在地經濟」、「環境永續」等概念的清楚闡述,更是一篇篇具體實踐這些理念的動人故事。

作者序

小農耕作:綠色消費,共創美好未來

──蔡培慧 世新大會社會發展研究所助理教授 & 周馥儀 颱灣大學曆史係博士候選人

二〇〇九年莫拉剋風災後,在浩然基金會的支持下,得以嚮身處莫拉剋受災區域的友朋,探問以「小農耕作、綠色消費」作為社區性的災後重建方案的可能性。經過多次、多方的探詢與交流,分彆與高雄桃源鄉高中村、勤和村的農傢,以及颱東縣金峰鄉曆坵部落的農傢,建立起協力推動的默契。

這項計畫名為「小農復耕」,標舉「小農耕作、綠色消費」精神,透過初級産業的生産、加工、消費與交換,發展區域性多元的經濟行為,以協助地區社群的發展,同時重建人與土地的關係。過程中,抱持著「一起來吧、那就試試看吧」的態度與小農建立夥伴情誼,具體展開以下工作:

1. 藉由公田,學習友善土地的農耕行為。

2. 開拓多元加工、自主品牌,以創造地區勞動與附加價值,讓農産品有更多閤理的價值留在農村。

3. 與消費者直接連結、建立在地經濟。

4. 開展外部資源共同管理的計畫模式,在討論、執行過程中,形成自我組織的動能。

5. 試圖在不同層次的共同勞動中,真實碰撞齣社群閤作在地經濟的可能。

「小農復耕」努力落實「小農耕作、綠色消費」,讓每一項農産品從耕作方式的選擇、加工與否、如何加工、建立品牌以及通路的認識,都迴到社區農民本身,以纍積經驗,豐富在地農民的社會網絡。

「小農耕作、綠色消費」創造以小農為主體的在地經濟,將個彆生産的小農進行再連結,並與消費者形成閤作經濟體係,不僅改變田間勞動與生産麵,同時也是意識型態之戰,意味著健康的食物、豐富的文化肌理、綿密的社會網絡,以及涵養這一切的環境空間。

縱然橫亙在眼前的結構如此強固,一波又一波有誌於農村工作者,從支農、援農甚至是從農的角色,麵嚮曆史、麵嚮農村,試圖在資本主義已竭澤而漁的荒蕪焦土上,重新耕耘一片新天地,傳承老農邊做邊學的智慧,適地適種、照顧土地,連結綠色消費,開創任何互惠協作的可能,甚而主動介入體製政策,見鏠插針地鬆動結構,扭轉城市偏嚮的當代社會關係。

小農耕作是經,社會需求為緯,「小農耕作、綠色消費」正在創造可循環社會生産交換的新模式!

圖書試讀

颱東曆坵:魯拉剋斯的金黃小米

文╱鄭雅雲 攝影╱連偉誌

颱東曆坵位在島嶼南方,處金崙溫泉之上,依偎南大武山旁。曆坵是由排灣族、魯凱族組成的原住民部落,部落的傳統名稱Rulakes魯拉剋斯,在排灣族語中是「樟樹滿佈之地」的意思。

二〇一〇年在曆坵展開的小農復耕,部落耆老杜爸爸和幾戶農友一起在公田上種下小米,嘗試友善環境耕作,找迴過去與環境共存的傳統耕作智慧,以及屬於族人的文化與驕傲。

搭著火車,搖晃過大半個颱灣,總在沿途睡睡醒醒,窗景變換,色調由灰轉綠,穿過夾道綠蔭的沁涼,纔能抵達這個以樟樹為名的小部落──魯拉剋斯。

魯拉剋斯部落,最早是以「羅發尼澳」頭目傢族為首的七戶住民,曆經兩波政策遷徙,發展至今約有近百戶規模。部落傍山而生,多賴農業生活,洛神花、花生和蔬菜是主要的經濟作物,而小米、樹豆、芋頭、生薑在族人的餐桌上,荏苒度過日治、國民政府至今,網咖旁的雜貨店歌麯從鄧麗君的柔籟放到謝金燕的電音,依舊榖氣芳香。

和颱灣多數農村一樣,隨著現代化與商品化的腳步,曆坵也麵臨瞭資源不足、人口外流、長期使用化學藥劑造成土地環境傷害等問題;年輕一輩前往鄰近鄉鎮或更遠的都市讀書工作,少數有能力有際遇者,兜兜轉轉之後決定迴到傢鄉,懷抱各自理想與人際網絡,共同為部落服務。

八八風災,吹斷路,也將民間浩然基金會的小農復耕計畫帶進部落。小農復耕計畫,以部落的文化與自主為土壤,期望透過經濟支持的澆灌,生長齣屬於族人的在地産業。

用户评价

《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》這個書名,對我這種熱衷於參加農夫市集的人來說,簡直是量身定做的!我喜歡逛市集,不僅僅是為瞭買新鮮的蔬菜水果,更是喜歡那種人與人之間交流的溫度。在市集上,你常常可以和小農們直接對話,瞭解他們的種植理念,甚至看到他們的孩子也在旁邊幫忙,那份淳樸和實在,是超市裏永遠買不到的。書名中的“好市集”幾個字,立刻勾起瞭我的興趣。我希望這本書能深入探討“市集”在小農復耕過程中的角色。它是否僅僅是一個銷售平颱,還是一個信息交流、情感連接的樞紐?書中會不會介紹一些成功的農夫市集案例,分析它們是如何吸引消費者、如何幫助小農建立品牌、如何促進當地社區的互動?我很好奇,在颱灣,有哪些具代錶性的市集,又是如何運作的?如果書中能夠分享一些關於如何打造一個有吸引力、有溫度的市集的方法論,或者是一些小農如何在市集上分享他們的故事,與消費者建立深厚聯係的經驗,那就太棒瞭。對我而言,“好市集”不僅僅是“賣東西”的地方,更是“分享生活”和“傳遞價值”的空間。

评分《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》這個書名,仿佛一股清流,直接擊中瞭我的心坎。《小農復耕》四個字,讓我聯想到那些被遺忘的土地,那些漸漸消失的傳統農耕方式。在現代社會,我們似乎越來越依賴科技和工業化的生産,而忽略瞭最根本的“土地”和“自然”。我一直覺得,小農們是守護土地最重要的一群人,他們的堅持和努力,是整個農業生態係統的基石。我迫切希望這本書能深入探討“復耕”的意義,不僅僅是重新種植,更是對土地的尊重、對傳統的迴歸、對可持續發展的承諾。書中是否會分享一些小農在麵臨土地荒廢、傳統農法失傳的睏境時,是如何挺身而齣,通過“復耕”來 revitalise 那些土地的?我特彆想瞭解,在復耕的過程中,會遇到哪些技術上的難題?例如,如何改良土壤?如何應對病蟲害?如何重新建立一個和諧的生態平衡?這本書應該不隻是介紹“怎麼做”,更要講述“為什麼做”,以及“做到瞭什麼”。我期待書中能有感人的故事,讓我看到小農們對這片土地深沉的愛與責任。

评分《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》這本書的“好旅行”部分,徹底點燃瞭我對深度體驗式旅遊的嚮往。我一直認為,旅行的意義在於“體驗”,在於“在地化”,而颱灣的鄉村,特彆是那些堅持友善耕作的小農們,本身就承載著豐富的土地故事和人文情懷。我非常希望書中能夠提供一些具體的、可操作的旅遊攻略,讓我能夠真正地“走進去”,去體驗颱灣的鄉村風情。例如,書中是否會推薦一些能夠親身參與農耕活動的目的地?是否會有一些小農場提供住宿,讓我們能夠深入體驗當地的生活?我期待能夠通過這些旅行,去認識那些默默付齣的生産者,去瞭解他們的生活方式,去感受土地的芬芳,去品嘗那些凝聚瞭天地精華的“好食材”。我想要那種放慢腳步,用五感去感受的旅行,去發現隱藏在鄉野間的驚喜,去擁抱那份久違的寜靜和淳樸。

评分剛收到《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》這本書,書名就讓我眼睛一亮!我一直都很關心食安問題,每次逛傳統市場,都會好奇那些菜到底是怎麼種齣來的,有沒有用很多農藥,是不是真的像攤販說的那樣“自傢種的、無毒”。這本書的題目正好抓住瞭我的痛點。翻瞭幾頁,發現它不是那種枯燥的理論書籍,而是從很多小農的故事切入,讀起來很親切。我尤其對書裏提到的一些關於“友善耕作”和“有機認證”的實際操作很感興趣。在颱灣,有機食品的價格普遍偏高,很多消費者想買卻又覺得貴,或者根本不知道如何辨彆真僞。《小農復耕》這本書似乎能提供一個更接地氣的視角,去理解為什麼友善耕作的成本會更高,以及我們作為消費者,如何在能力範圍內做齣更健康、更負責任的選擇。我期待書中能分享更多關於如何識彆好食材的實用技巧,比如從外觀、味道、産地等方麵,還有如何與小農建立信任,甚至可能指導我們如何參與到産地采摘體驗之類的活動中。畢竟,“好食材”不僅僅是它本身的品質,也包含瞭生産者的用心和故事。這本書讓我覺得,原來關心食物的來源,也可以是一件很有趣、很溫暖的事情,不隻是盯著價格標簽。

评分《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》這本書,光是書名就讓人充滿瞭期待。特彆是“小農復耕”四個字,讓我聯想到那些被遺忘的土地,那些漸漸消失的傳統農耕方式。在現代社會,我們似乎越來越依賴科技和工業化的生産,而忽略瞭最根本的“土地”和“自然”。我一直覺得,小農們是守護土地最重要的一群人,他們的堅持和努力,是整個農業生態係統的基石。我迫切希望這本書能深入探討“復耕”的意義,不僅僅是重新種植,更是對土地的尊重、對傳統的迴歸、對可持續發展的承諾。書中是否會分享一些小農在麵臨土地荒廢、傳統農法失傳的睏境時,是如何挺身而齣,通過“復耕”來 revitalise 那些土地的?我特彆想瞭解,在復耕的過程中,會遇到哪些技術上的難題?例如,如何改良土壤?如何應對病蟲害?如何重新建立一個和諧的生態平衡?這本書應該不隻是介紹“怎麼做”,更要講述“為什麼做”,以及“做到瞭什麼”。我期待書中能有感人的故事,讓我看到小農們對這片土地深沉的愛與責任。

评分《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》這個書名,特彆是“好生態”幾個字,深深吸引瞭我。我一直對自然生態充滿敬畏,也深知環境保護的重要性。在現代農業發展中,我們常常麵臨著化學農藥、化肥濫用等問題,這些不僅影響瞭食材的品質,更對我們賴以生存的土地和環境造成瞭不可逆轉的傷害。我非常好奇,這本書是如何詮釋“好生態”的。它是否會介紹一些小農在實踐友善耕作時,是如何與自然和諧共處的?例如,他們是如何利用生物防治來減少農藥的使用?他們是如何通過種植不同的作物來保持土壤的肥力,保護生物多樣性?我希望書中能夠提供一些具體的案例,讓我看到小農們是如何用他們的智慧和汗水,來守護這片土地的健康,讓“好生態”成為“好食材”的根基。我期待書中能有關於土壤健康、水源保護、生物多樣性等方麵的內容,讓我更深入地理解,一個健康的生態係統,對於我們人類的長遠福祉有多麼重要。

评分讀瞭《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》的簡介,我腦海中浮現齣許多畫麵。身為一個在都市裏生活久瞭的上班族,我時常感到與大自然的疏離,對土地的感情也越來越淡薄。這本書所提倡的“好生態”,讓我非常好奇。我一直認為,真正的“好食材”是建立在“好生態”的基礎上的,如果土地本身被破壞瞭,再怎麼努力生産齣來的食物,也難說有多麼優質。我特彆想瞭解書中是如何闡述“生態”與“食材”之間的緊密聯係的。例如,書中是否會介紹一些通過復耕、休耕、輪作等方式,來改善土壤健康、保護生物多樣性的案例?或者分享一些小農在實踐友善耕作時,遇到的挑戰以及他們是如何剋服的?我一直相信,一個健康的生態係統,纔能孕育齣最天然、最有生命力的食材。這本書的齣現,仿佛是為我打開瞭一扇窗,讓我有機會重新認識土地的價值,也更深入地理解“從産地到餐桌”這句話背後的深意。我希望書中能夠提供一些生動的故事和實例,讓我能夠清晰地看到,小農們是如何用他們的雙手和智慧,一點點修復和守護著我們賴以生存的土地,並從中收獲最純粹、最珍貴的“好食材”。

评分“好旅行”這個詞,讓我在看到《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》這本書時,眼睛為之一亮。我一直覺得,旅行不應該隻是走馬看花,更應該是深入體驗當地文化和生活。而颱灣的農業,特彆是那些堅持友善耕作的小農們,本身就承載著豐富的土地故事和人文情懷。如果這本書能把“旅行”和“農業”結閤起來,那將是一次多麼美好的體驗!我非常期待書中能夠介紹一些結閤瞭農業體驗的旅行路綫或目的地。例如,是否有一些小農場提供住宿,讓城市人可以親身體驗農耕生活?或者有沒有一些地方,可以讓我們去學習製作當地的特色農産品,比如DIY醬油、釀酒,甚至是采摘茶青、製作茶葉?我希望這本書不隻是紙上談兵,而是能提供一些非常具體、可操作的旅遊建議,讓我們能夠真正“走進去”,去感受颱灣土地的美麗,去認識那些默默付齣的生産者。我想要那種能夠放慢腳步,用五感去體驗的旅行,去聞土地的芬芳,去聽蟲鳴鳥叫,去嘗那些凝聚瞭天地精華的“好食材”。

评分當我看到《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》這個書名時,腦海中立刻湧現齣許多關於“好食材”的畫麵。我一直相信,吃得健康,是生活品質的基礎。然而,在琳琅滿目的食品市場上,如何纔能真正辨彆齣“好食材”?書名中的“好食材”三個字,讓我充滿瞭好奇和期待。我希望這本書能夠提供一套係統性的、實用的指南,幫助我識彆什麼是真正的“好食材”。例如,它是否會教我們如何從食物的外觀、顔色、氣味、口感等方麵來判斷它的新鮮度和品質?是否會介紹一些識彆有機、無毒、友善耕作等認證的竅門?更重要的是,我希望能瞭解“好食材”是如何被生産齣來的。書中是否會分享一些小農在種植過程中,如何精挑細選種子、如何施肥、如何灌溉,以及如何防治病蟲害的細節?我期待書中能有更多關於食材背後的故事,比如,某一種蔬菜的獨特風味是如何形成的,某種水果為何如此香甜,這些背後是否都有著小農們用心經營的痕跡。

评分讀到《小農復耕:好食材、好生態、好市集、好旅行》的“好市集”部分,我立刻聯想到瞭自己逛農夫市集的經驗。那些擺滿瞭新鮮蔬果的攤位,那些熱情淳樸的小農,都給我留下瞭深刻的印象。我一直覺得,農夫市集不僅僅是一個買賣的場所,更是一個連接生産者和消費者的重要平颱,是傳遞食物故事和價值的樞紐。我非常期待書中能夠深入探討“好市集”的內涵。它是否會分享一些成功舉辦農夫市集的案例,分析它們是如何吸引消費者的?書中是否會介紹一些小農如何在市集上有效溝通,分享他們的農産品和種植理念?我尤其關心,在颱灣,有哪些具有代錶性的農夫市集,它們的特色和運作模式是怎樣的?這本書是否能提供一些關於如何參與市集、如何與小農建立良好關係的建議?對我來說,“好市集”不僅僅是買到新鮮的食材,更是一種生活方式的選擇,一種對本土農業的支持,一種與土地和生産者建立情感連接的體驗。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有