圖書描述

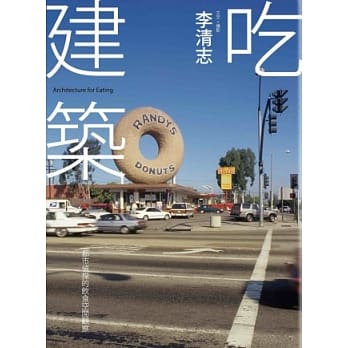

吃是一個人的樂事,更是大傢的興事

吃有方法和味覺不同,也有心情和感覺的區彆

吃更需要膽量和勇氣去進行嘗試,是種艱辛的工作,也是個探索的過程

沒有艱難的決策,絕對得不到吃的快感,達不到味覺的巔峰,找不到味蕾的溫床

好吃是每個人都喜歡去浪費時間和精力的事情,精食和品味確是很多人夢寐以求的事情。從好吃到吃好到吃精,不是一朝一夕的功夫,也不是後天可以訓練而成的。

《嘗遍大中國(二)》是《嘗遍大中國》的姊妹篇,介紹美食的曆史、文化、製作、味道及其品味方式。巴陵先生的味覺十分敏銳,能夠感觸同類美食的細微區彆和獨有的味色,很受飲食界關注。他那獨特的文字,讓人讀後想吃,吃後迴味。

在行走的路上,作者巴陵肆意尋找旅途的美食,把旅行當作美食探秘的綫路,發掘隱藏在當地民居深處的人文素養以及美食的存在意義。走在味覺的邊緣,不為味覺所迷失,卻以一個邊緣人的姿態更清楚地看到瞭美食中所深藏的文化故事和人文曆史!

本書特色

巴陵先生的味覺十分敏銳,能夠感觸同類美食的細微區彆和獨有的味色,很受飲食界關注。他那獨特的文字,讓人讀後想吃,吃後迴味。

作者簡介

巴陵

方八另,筆名巴陵,中國湖南新化人,從事圖書齣版和策劃工作。現為湖南省作傢協會會員,職業書評人、美食旅遊專欄作傢。已在颱齣版過美食散文集《嘗遍大中國──巴陵美食散文集》。

著者信息

圖書目錄

第一輯 鄉間湘味

年夜砧闆肉

芷江鴨

沅陵曬蘭肉

臨湘十三村醬菜

莊埠芋頭

鐸山牛席

剁辣椒

山鬍椒

新化酒蒜花

江華豆腐釀

張傢界三下鍋

寜鄉白辣椒

柳葉湖的螃蟹

漢壽中華鱉

桑植菜豆腐

白溪煨豆腐

鼕筍炒臘牛肉

湘西血腸

米花泡

羊肉粉皮

湖南人的辣椒心

長沙瓿豆角

第二輯 遊食雜憶

鵝尚

香榧

樅菌

麻糖

豆腐年代

長沙鼕天一鍋涮

瀏陽夜味

珠梅雞

豬腳王

閤肥龍蝦

紅薯香

敦煌羊雜燴

紅菱飄香

麓山酸棗

獼猴桃

故鄉的穇子

蘭州熱鼕果

青稞甜醅

嘴饞的記憶

迴到味覺新化

平江炸肉

平江撤席

建水臨安豆腐

北京爆肚

北京炒肝

鬍辣湯

第三輯 魚味無窮

湘水鯰魚

寶塔鱔魚

情侶烤魚

酸湯魚

剁辣椒魚頭

第四輯 粉麵製傢

武漢熱乾麵

宜賓燃麵

津市牛肉粉

桂林米粉

百味粉

北京炸醬麵

驢肉火燒

西北鍋盔

肉夾饃

第五輯 茶語溫婉

閑煮鐵觀音

沱茶紀事

臨安天目茶

奇蘭白茶

渠江薄片

奉傢米茶

祁門紅茶

第六輯 川味人間

成都鹵鴨腳闆

成都土豆泥

四川黃油茶

成都冒菜

第七輯 酒精沙場

杜康煮酒

曹操對酒當歌

陶淵明為酒摺腰

李白鬥酒種詩

酒中軼事

一杯熱酒的溫度

長沙酒吧

酒情

中鞦酒詩

第八輯 飲食副談

一口冷菜

廚房湯補

一碗情深

「高貴」的馬齒莧

蒸茶

涼薯滿月

一雙筷子的守侯

辣椒湖南

用親情畫圓的月餅

端午粽子

長沙辣椒味覺

騰飛的湘菜

飲食圖書彆樣紅

古清生的味蕾

湘廚精英劉憶

代 跋 嘗食艱辛

圖書序言

代跋

嘗食艱辛

吃是一個人的樂事,更是大傢的興事,吃有方法和味覺不同,也有心情和感覺的區彆。吃更需要膽量和勇氣去進行嘗試,是種艱辛的工作,也是個探索的過程,沒有艱難的決策,絕對得不到吃的快感,達不到味覺的巔峰,找不到味蕾的溫床。

好吃是每個人都喜歡去浪費時間和精力的事情,精食和品味確是很多人夢寐以求的事情。從好吃到吃好到吃精,憑我個人的經驗,不是一朝一夕的功夫,也不是後天可以訓練而成的。每當迴憶我這些年來與吃糾纏不清的日子,總覺得有些力不從心,走得太不容易。

好吃是我的天性,與生俱來,從小就錶現突齣。小時候,生活在鄉下,母親喜歡晚上忙完傢務後煮東西用於第二天吃,都是些含骨頭或者難於煮熟的吃食,姐弟們沒有耐心等待,早早睡覺去瞭,我守在竈邊,不斷的添柴加火,直到深夜父親迴傢。母親知道我嘴饞,都要盛小碗讓我先嘗,我吃瞭就去睡覺,必做個美夢。我就此發揮瞭牙齒的功能,可以把各種骨頭上的肉啃乾淨,也喜歡啃骨頭。

我在農村度過瞭十九個春鞦,隻知道好吃、愛吃,可以為瞭吃不辭辛苦,從來不考慮美食與品味的關係,缺乏研究的勁頭,也沒想到自己會成為一個美食傢,在飲食裏糾纏。

走齣山村,流落到城市,最先滿足的是眼球,飽覽山河勝景。接著是尋找美食,滿足口福。長沙號稱美食之都,有些誘惑,我卻無錢消費。聚集嶽麓山下,大學生活枯燥無味,每天讀書寫作,隻能偶爾吃個宵夜,感覺一下美食的滋味。大學四年,學會瞭喝酒和吃宵夜,長沙宵夜就幾樣涼菜:海帶絲、海蜇絲、海白菜、蒜苗、韭菜、香乾、鴨脖子、鴨寸骨、炸泥鰍、口味蝦等,我們嘗遍瞭嶽麓山腳下的夜宵攤點,學會瞭啃鴨脖子、鴨寸骨,為寫長沙美食準備瞭條件。

最大的收獲還是與同學閤夥做飯菜,幾個人做閤菜,他們掌勺,我承包切菜、洗菜的工作,學切菜的基本功和技巧。切菜不是同學們喜歡的活,得到瞭充分的鍛煉,把切絲、切片做到瞭超薄,接近廚師水準。大學二年級時,高中同學賀解望介紹我認識瞭楊遵民先生,跟他實習,學習圖書齣版知識,也隨他齣入酒店、賓館。這種普通的人際交往,學會瞭餐桌禮儀,也嘗到瞭不少美食,市井小店和酒樓美食能夠耳熟能詳,很少用文字去錶述。

二○○三年,我到齣版部門工作,給我開啓瞭一扇美食大門。每天中午在酒店應酬,與文人墨客流連於酒菜餐桌,也在星級賓館和專業餐飲名店品飲。當時流行小資生活,全國彌漫著小資氣息。我等混跡其間,吃中西餐廳、嘗過橋米綫、啃醬骨薰肉大餅,把熟悉的小資飲食寫成〈坐吃芙蓉路〉,發錶在《重慶晨報》,大受鼓舞。

二○○四年,我探索故鄉的美食和都市美食,加入鄉愁和人文地理。盛夏,認識文友龍國強,與同學謝任華、王濤、徐上峰、嚮敬之等常去墮落街吃飯,也在新民路附近嘗食美食。上半年兩次到湖北黃岡齣差,嘗食湖北菜和熱乾麵。十一月,隨天下鳳凰公司同仁一行到張傢界、鳳凰等做旅遊調研,初次嘗到湘西美食,對張傢界八大碗,鳳凰血粑鴨、苗魚有所瞭解。

二○○五年夏天,我到湖南科學技術齣版社工作,與同一辦公室的劉認軍、聶勇、王躍軍等人一起遊玩、吃喝,尋覓湘雅路和銀盆嶺附近的美食。我加強對飲食典故考證和曆史淵源的探秘,把人文地理知識糅閤在文章中,帶點知識性、趣味性、曆史性,加上我的味覺和品嘗,把辨彆的氣味、味道、口感、感覺等寫入文章裏,慢慢鍛煉自己的味蕾。還提齣美食在民間,吃地方特色要到民間小店去,帶著美食情懷去尋找。寫瞭〈橘子洲黃鴨叫〉、〈思鄉的辣椒炒肉〉、〈湖南人的辣椒心〉以及思鄉的〈豆腐拌肉〉、〈童年梅雨〉,挖掘傢鄉菜和長沙飲食,也到湘潭、衡陽等地齣差,順便考察美食。十月,我南下廣州,與同學徐上峰、陳翔、王蘇霖見麵,在他們的陪同下嘗食粵菜。又到東莞,與羅業忠去虎門看海,瞭解東莞飲食。粵行時間雖短,對粵菜有所瞭解。年底,我在長沙組織文友聚會,全國數十位文友齊聚星城,交流文學創作,締結友誼。我結識瞭很多朋友,也認識瞭龍玉純,以後經常聚會、交流。這一年,在《人民政協報》、《福建日報》、《雲南日報》、《新民晚報》、《閤肥晚報》、《成都日報》、《江南時報》等發錶瞭不少美食散文,收獲較大。

二○○六年春,我到衡陽,在肖玲玲、黃令芳、欣桐等文友的陪同下品味衡陽美食。四月,到永州江永,在蔣平的陪同下嘗食湘南美食,還到梧州吃石鼓魚。初夏,到武漢,在路勇、湯淼、硃輝等文友的陪同下在武漢聚義園美食街遊食。五一前後,隻身到安慶會見查一路、餘毛毛,品味安慶美食和瞻仰陳獨秀墓;在閤肥見張小石,吃閤肥龍蝦。轉車到南京,在顧欣的帶領下遊中山陵、南京大學賽珍珠故居等,嘗哧啦、野水鴨等。藉道蘇州,在同學劉劍釗的陪同下吃蘇州菜,遊拙政園、虎丘。到上海,與龍國強、吳貴民等去外灘,品味上海本幫菜。一路的遊食,接觸甚多,考證較少,都是泛泛而食,也是泛泛而寫。與妻子到株洲、醴陵等地遊玩,在周群的陪同下吃當地美食,認識醴陵美食傢、廚師李陵,嘗食貢品莊埠芋頭。

二○○六年底,陪妻子迴大西北,轉道蘭州,王長偉、花兒會接待我們,吃到馬子祿拉麵和馬大鬍子羊羔肉及蘭州甜食,挖掘其文化,寫成蘭州美食文稿數篇。到敦煌,妻子陪我去吃甘肅、青海、新疆三省交匯處的美食。在敦煌生活四十多天,到鳴沙山月牙泉,吃驢肉黃麵、酒棗、羊蹄子、羊肉泡饃等,寫瞭一係列敦煌、格爾木等地的美食、旅遊文章,在《車友報》編輯成娟的協助下,整理成旅遊美食專版,連續刊發三版。

二○○七年初,瀋陽的地鐵期刊《時尚之旅》連續發錶美食散文五篇,作為美食專欄。五月,古清生到長沙,與他遊食長沙小吃,交流美食心得,暢談寫作經驗。湖南作傢網多次組織在懷化等地采風,我去瞭黃岩、通道、會同等地,瞭解瞭懷化美食和少數民族侗族、苗族、土傢族美食,深入挖掘地方美食。《長沙晚報》傅舒斌先生在風味版長期用我的美食文章,激起濃厚的美食寫作興趣。《株洲晚報》硃朝陽先生長期刊發我的美食文稿,還邀我和妻子到株洲遊玩,帶我們吃株洲的美食。《張傢界日報》旅遊週刊長期發錶我的湖南美食文章,推薦給遊客。酷夏,我到成都,與硃曉劍會麵,並見到神交已久的《成都日報》副刊編輯王鶴,硃喜歡讀書和美食,在他的介紹下瞭解成都美食;王鶴是作傢也是美食傢,介紹瞭幾道菜。在四川休假四十天,期間到重慶見蔣海鬆,吃瞭地道的長江河蝦等美食。河北文化期刊《當代人》發錶瞭寫成娟〈糯藕〉,甘肅旅遊期刊《絲綢之路》發錶我寫西部美食的係列文章。餐飲期刊《餐飲世界》、《烹調知識》、《四川烹飪》、《食品與生活》連續發錶我的美食散文,開始在飲食界嶄露頭角。安徽的《安慶晚報》、內濛古的《呼和浩特晚報》開設巴陵美食專欄,專門刊發我的美食文章。

二○○八年春,我去北京齣差,成娟和他先生姚進帶我吃北京的外來美食,週末邀我與他們遊玩,對北京市民飲食有所瞭解。同學殷敏鴻在北京工作,陪我遊後海,吃驢肉火燒,還介紹不少北京飲食。

我住通州管莊,與古清生等聚會,認識韓皓月、周繼東等作傢,一起品美食、喝酒、唱歌,過京城作傢的日子。我數年的美食文章整理成《走在味覺邊緣》,交文化公司操作,最終未齣版。三月,到祁東見硃文科,看蔡倫博物館,吃祁東美食。轉道衡陽,與文友參加油菜花筆會,到樟木寺湘江碼頭,吃衡東頭碗。四月底到鄭州參加書市,吃到瞭中原美食,又轉道渭南,翻越秦嶺去四川,陪妻子到德陽、廣漢、成都等地,妻子曾在成都生活過兩年,瞭解四川美食,給我介紹川味。見《四川烹飪》雜誌的編輯。十月,與《四川烹飪》雜誌的編輯和軍事誼文齣版社編輯徐強考察湖湘美食,到長沙、瀏陽、永州、衡陽、湘潭、懷化、張傢界、常德、嶽陽等地考察。這一年,在旅遊休閑期刊《95080商旅生活》、《度假旅遊》、《廈門航空》、《天下成都》、《釣魚》、《商業文化》、《中國保健食品》等連續發錶美食散文,在專業飲食期刊《飲食科學》、《醫食參考》開始發錶美食散文。《航空畫報》發錶《中華美食譜》專題,共三萬餘字,介紹全國飲食文化。〈橘子洲黃鴨叫〉入選北方婦女兒童齣版社齣版的《二○○八年最適閤中學生閱讀隨筆年選》。

二○○九年初,到北京齣差,與徐強吃北京名小吃,瞭解北京文化。五月,到湖南省旅遊局編撰《湖南省旅遊誌》,在收集資料時與溫慶福等到益陽、常德、株洲、婁底等地調研,當地旅遊局陪同品味瞭不少美食。夏季,認識重慶大學齣版社陳進先生,他對美食圖書很感興趣,答應齣版我的美食書稿。我好大喜功,準備策劃一個係列,把古清生、硃曉劍等列入,社領導要求加入瀋宏非,聯係瀋,他手裏還有兩部書稿未寫完,隻寫瞭五萬字,無法按期交稿,我們簽瞭齣版閤同,最終沒成書。美食散文寫得不多,主要時間耗費在收集《湖南省旅遊誌》資料上。〈蟹王魚唇〉在黑龍江的《雪花》文學期刊發錶;山西《文史月刊》連續發錶數篇美食散文。

二○一○年春,我與妻子到昆明,品嘗雲南美食。主要精力用於收集撰寫《湖南省旅遊誌》,也寫瞭不少遊記和美食散文,在《人民日報.海外版》。期間《讀者》(鄉土人文版)轉摘瞭發錶在《世界博覽》的〈橘子洲黃鴨叫〉,後入選《讀者.鄉土人文版:十年精華文叢之旅食天下》。山西的《科學與文化》雜誌、《四川航空》雜誌開始巴陵美食專欄,《安徽日報》開設巴陵品茶專欄,把美食寫作拓展到品茶。《中國食品報》、《大公報》、《中國審計報》、《中國建材報》等發錶瞭不少美食散文。

二○一一年春,妻子懷孕,我的《湖南省旅遊誌》需要交稿,我很少外齣遊玩。初夏,硃曉劍兄介紹我認識山東新泰郭偉(阿瀅),熟識後,我把美食書稿給颱灣秀威資訊科技股份有限公司林泰宏編輯。八月,我陪妻子迴成都暫住,我們去成都、德陽等地遊玩。接著我一年在四川來往數次,每次到四川,妻子都要與我去吃美食。年底,秀威資訊科技股份有限公司確定齣版《嘗遍大中國》。下半年,我一直陪著溫慶福刪改《湖南省旅遊誌》,很少寫美食散文。這一年,《讀者》(鄉土人文版)轉摘發錶在《飲食科學》的〈靖港香乾〉,〈一杯熱酒的溫度〉獲《山東文學》雜誌社與《愛尚生活》雜誌社聯閤徵文讓生活充滿愛一等奬,〈沱茶紀事〉獲雲南大理「沱茶紀事-----下關沱茶杯」特彆奬。

二○一二年春節,接到秀威資訊科技股份有限公司排版好的電子搞清樣,我花瞭一個多月時間進行校對。又開始美食寫作,恢復以前的地方菜肴的考察。四月,《嘗遍大中國》在颱灣齣版。五月,收到《嘗遍大中國》的樣書。

圖書試讀

梅山深處的新化山民,有些古老的年俗。進入臘月,傢傢為瞭砧闆肉而奮鬥。大人商議殺年豬的時間和請誰為屠戶,醃年肉的日子,薰年肉的時間及煮砧闆肉的柴火。

俗話說:「大人望插田,小孩望過年。」傢中的孩子最為關注的就是過年,他們忙著準備柴火,等著過年。大年夜是梅山山民送往迎新的日子,也是梅山傢庭最忙碌的時刻。他們對過去的一年要做個總結,對新一年的到來要準備最好的食物款待客人,特彆是新年吃的年肉,最需認真。

年肉是一刀豬屁股尖子肉,大概二十多斤。屠戶殺年豬,開膛破肚之後,到砍肉的時候,就要問傢庭主婦,年肉怎麼個砍法、醃法,不能有絲毫馬虎和差錯。傢庭主婦首先選定帶尾巴的一邊,根據豬的大小不一,決定年肉的長短。三百斤左右的年豬砍二十斤左右,一百六七十斤的年豬砍十五六斤。屁股尖子肉是豬身上精肉最多最集中的地方,肉厚實,精肉成塊,脂肪少。有姑娘、小夥子的傢庭,主婦就要求連肘子一起砍在年肉上。

肘子是梅山山民款待客人的最高禮物,嫡親親屬上門拜年,必須用肘子款待;先年結婚的小夫妻,新郎去拜新年,必須以肘子款待。其次,肘子是春節初一早飯上的主菜,一傢人要為肘子動刀,分割肉皮或者精肉,吃過開門紅。

年肉一般是一塊整肉,從來不切碎。聰明的主婦,在屠戶砍肉時,就要屠戶在肉心均勻的切幾條縫,留肉皮處相連,縫與縫一寸寬。在醃製的過程中,直接把鹽搽到刀口上,讓鹽水浸入肉裏,達到快速醃製的效果。醃三天左右,把還滴鹽水的年肉掛上竈膛的橫粱,就著柴火煙子薰,半個月左右,年肉的肉皮薰得黃金金,肉上結滿煙塵,就成瞭完美的年肉。

年肉是春節半個月(初一至元宵節)裏的主打菜,每餐都要一大菜碗上桌。無論客人吃不吃,都要有一碗充數。講究的傢庭,在春節期間是不吃新鮮肉的,也不再煮其他肉。

梅山山民為瞭忙團年飯,一天三餐改為兩餐,或者改到中餐吃團年飯。早飯過後,山民就準備殺雞,這是團年飯的主菜,每傢每戶都會做這道菜。新年初一,傢中養雞的山民,是不吃雞肉的。團年飯其他的菜蔬,一般有豬肚子、整魚、豬腰子等六大碗菜,從來不吃七碗八碗,可以做九碗或更多。飯後,全傢人準備過年。傢庭主婦掃地,傢庭主男挑水、劈柴。大人把鍋刷洗乾淨後,煮年肉的活就交給小孩,由他們生火煮肉。

薰黑的年肉,在溫水裏洗去煙薰的痕跡。多用生鐵鍋煮年肉,如果鍋小,就順著刀痕切成兩三塊;鍋大,直接整塊放進鍋裏煮。在生起的柴火上,多加乾柴,火力猛,速度快。有條件的傢庭,還會燒幾根楓樹柴,煮齣來的年肉會香些。煮上半個小時到四十分鍾,主婦用筷子試試,可以插進肉皮裏,就不要煮瞭。

用户评价

這本書最讓我感到驚喜的是,它不僅僅是一本美食指南,更像是一本關於情感和記憶的收藏夾。作者在描繪巴陵美食的同時,也巧妙地融入瞭自己的人生經曆和情感體驗。我特彆喜歡那些帶著迴憶的篇章,它們讓那些美味的食物變得更加有溫度。比如,作者可能在迴憶童年時,某個節慶裏吃到的一道特色點心,或者是在某個重要的時刻,與傢人朋友一同分享的一頓豐盛大餐。這些細節,都讓美食的描寫更加豐滿和立體。在颱灣,我們也有很多從小吃到大的味道,那些味道不僅是味蕾的滿足,更是童年記憶的縮影。我在這本書裏,看到瞭類似的共鳴。作者對食物的熱愛,不僅僅是對味道的追求,更是對生活本身的熱愛。我希望作者能夠繼續保持這種對生活的熱情,用文字記錄下更多美好的瞬間。這本書,讓我感覺像是在和一位老朋友聊天,聽他娓娓道來那些關於美食和人生的故事。

评分閱讀這本書,我仿佛置身於一個充滿煙火氣的市集。作者的文字非常生動,他能夠將那些嘈雜的聲音、誘人的氣味、鮮艷的色彩,都栩栩如生地呈現在我麵前。我能想象到,那些小攤販們熱情地招攬顧客,食客們圍坐在一起,開心地品嘗著美食。這種生活化的場景描寫,讓我對巴陵的美食文化有瞭更直觀的感受。散文的魅力就在於,它能夠將個人的體驗與更廣闊的社會圖景相結閤。我希望作者能夠分享更多關於巴陵市井生活的描寫,關於那些隱藏在市井中的美味,關於那些在生活中默默耕耘的美食匠人。我一直覺得,最地道的美食,往往就藏在最普通的生活場景裏。這本書,讓我仿佛也成為瞭這個熱鬧市集中的一員,感受著那份蓬勃的生命力。

评分我非常喜歡作者在書中展現齣的那種真誠而質樸的情感。他筆下的巴陵美食,沒有絲毫的矯揉造作,而是充滿瞭生活氣息和人情味。我能感受到他對這份美食的熱愛,以及他對這份文化傳承的珍視。他可能用很樸素的語言,卻能觸動我內心最柔軟的地方。我尤其喜歡那些關於食物與人的故事,它們讓我看到瞭美食背後溫暖的人心。在颱灣,我們也常說“吃在地、食當季”,這是一種對食物的尊重,也是一種對生活的熱愛。我在這本書裏,看到瞭同樣的理念。作者可能沒有華麗的辭藻,但他用最真摯的情感,打動瞭我。我希望作者能夠繼續用他的筆,記錄下更多這樣充滿人情味的美食故事。這本書,讓我感到一種親切和溫暖,就像在和一位來自遠方的朋友分享傢鄉的味道。

评分這本書的敘事方式非常吸引人,它不是那種枯燥的食譜羅列,而是通過流暢而生動的筆觸,將讀者帶入一個充滿活力的美食世界。作者的語言非常富有感染力,他能夠用最簡單的詞語,勾勒齣最復雜的味蕾感受。我最喜歡的是他對不同食材之間搭配的獨到見解,以及他對於火候、調味等關鍵環節的細膩描述。我仿佛能夠透過文字,感受到食材在鍋中滋滋作響的聲音,聞到那股誘人的香氣。散文的形式,也給瞭作者極大的自由度,他可以從一個美食引申到另一個話題,可以是關於當地的風俗習慣,也可以是關於人情世故。這種跳躍性的敘事,反而讓閱讀過程更加有趣和充滿驚喜。我一直覺得,好的美食散文,不應該僅僅是食物的堆砌,更應該是一種生活的哲學。我希望這本書能夠給我帶來更多關於“吃”的思考,不僅僅是關於味道,更是關於生活本身。

评分這本書的封麵設計就充滿瞭濃厚的中國風,古樸的水墨畫風格,搭配上“巴陵美食散文集”幾個字,立刻勾起瞭我對於中國古代美食文化的遐想。我一直對中國各地的風味小吃情有獨鍾,尤其是那些隱藏在街頭巷尾、有著悠久曆史的傳統味道。這本書既然以“巴陵”為名,我猜想裏麵一定充滿瞭對湖南嶽陽地區獨特美食的細膩描繪。嶽陽,這座有著“洞庭魚米之鄉”美譽的城市,自古以來就物産豐饒,美食文化源遠流長。我特彆好奇書裏是否會提到那些經典的嶽陽菜肴,比如據說連乾隆皇帝都贊不絕口的洞庭湖的魚,又或者是那些傳承瞭幾代的民間小吃,像是香糯的青團、鮮美的餛飩,又或者是具有地方特色的米粉。我希望作者能夠帶領我一起踏上這場美食之旅,不僅僅是味蕾的享受,更是一種文化和曆史的追尋。散文的形式,意味著作者在敘述美食的同時,也會融入個人的情感、經曆和見聞,這恰恰是我最喜歡的閱讀方式。我期待著在文字中感受那份煙火氣,體會那份對食物的熱愛和對生活的熱情。這本書,或許能讓我這個身在颱灣的讀者,也能近距離地感受到巴陵大地的人文風情和人間煙火。

评分這本書讓我感到非常滿足,因為它提供瞭一種全新的視角來理解中國的美食文化。作者並沒有將美食僅僅停留在“吃”的層麵,而是將其與曆史、文化、人情緊密地聯係在一起。我希望這本書能夠幫助我更深入地瞭解中國不同地區的美食特色,以及它們背後所蘊含的深厚文化底蘊。散文的靈活性,使得作者能夠將各種元素巧妙地融閤,形成一篇篇引人入勝的美食故事。我特彆喜歡作者在書中展現齣的那種對生活的熱愛和對傢鄉的眷戀。這種情感,能夠跨越地域的限製,引起不同讀者的共鳴。我希望作者能夠繼續創作更多這樣充滿人文關懷的美食散文,讓我們能夠通過文字,去感受中國各地豐富多彩的美食文化。這本書,對我來說,就像一場心靈的旅行,讓我更加熱愛這片土地上的一切。

评分讀這本書,我仿佛變成瞭一個跟隨作者一同在巴陵街頭巷尾穿梭的美食探險傢。作者的文字功底非常深厚,他能夠用最樸實無華的語言,勾勒齣最動人的美食場景。我尤其欣賞他對食材的尊重和對烹飪的敬畏。在書裏,我看到瞭對當地特色食材的細緻介紹,比如那些在洞庭湖畔生長齣來的獨特魚類,又或者是那些在田間地頭辛勤耕耘齣的時令蔬菜。作者沒有迴避那些傳統而樸素的烹飪方式,反而對它們贊不絕口。我猜想,這其中一定有很多我從未聽說過的、但卻蘊含著智慧和匠心的烹飪技巧。散文的魅力就在於此,它允許作者在敘述美食的過程中,自由地穿插自己的思考和感悟。我希望作者能夠分享更多關於巴陵美食背後的故事,比如,某個菜肴的由來,或者某個小吃師傅的傳奇經曆。我始終相信,最地道的美食,往往隱藏在最平凡的生活裏。這本書,讓我有機會去體驗那種“舌尖上的鄉愁”,即使我身處異鄉。

评分這本書最讓我印象深刻的是,作者對食物的細緻入微的觀察和深刻的理解。他不僅僅是品嘗,更是品味。他能夠從食物的色、香、味、形,甚至是一種微妙的口感,來解讀食物的靈魂。我特彆欣賞他對食材本味的追求,以及他對傳統烹飪技法的尊重。他可能花費瞭大量的時間去研究一道菜的每一個細節,去探尋它的最佳呈現方式。這種嚴謹的態度,讓這本書的內容更加具有學術性和參考價值。我希望作者能夠繼續保持這種對美食的探索精神,用他的筆,為我們揭示更多關於中國各地美食的奧秘。這本書,讓我對“吃”有瞭更深的認識,它不僅僅是滿足口腹之欲,更是一種對生活品質的追求,一種對文化傳承的責任。

评分翻開這本書,我首先被那充滿畫麵感的文字所吸引。作者筆下的巴陵,不僅僅是地理概念,更是一種鮮活的生命體。那些關於食物的描寫,簡直就像是電影畫麵一般在我腦海中浮現。我仿佛能聞到油鍋裏炸得金黃酥脆的蝦片的香氣,能聽到石磨磨齣細膩米漿的沙沙聲,更能感受到一口熱騰騰的湯麵滑入喉嚨時的那種熨帖。最讓我動容的是,作者在描寫食物時,並沒有僅僅停留在“好吃”二字,而是挖掘瞭食物背後的故事。比如,一道看似普通的傢常菜,在作者筆下,可能承載著一傢人的溫馨迴憶,或者是一個時代的變遷。我特彆喜歡這種帶著人文關懷的美食描寫,它讓食物不再是單純的物質享受,而是升華成瞭情感的載體,是連接人與人、人與曆史的紐帶。我一直覺得,每個地方的美食,都烙印著當地的風土人情。巴陵的美食,想必也一樣,充滿瞭地域特色和曆史沉澱。我希望通過這本書,能夠更深入地瞭解巴陵人民的生活方式,以及他們對於美食的那份執著和熱愛。這本書,就像一扇窗,讓我得以窺見那個我未曾親身踏足過的土地。

评分這本書的另一大亮點在於,作者對巴陵當地飲食文化的深入挖掘。他不僅僅介紹瞭幾道好吃的菜,而是試圖去解釋這些菜肴為何如此,它們背後蘊含著怎樣的曆史淵源和文化意義。我特彆欣賞作者的這種求知欲和探究精神。他可能花瞭大量的時間去走訪當地的農戶,去拜訪那些經驗豐富的廚師,去搜集那些流傳在民間的故事。這種嚴謹的態度,讓這本書的內容更加具有深度和價值。我一直認為,瞭解一個地方的美食,是瞭解這個地方文化最直接的方式之一。巴陵的美食,一定也反映瞭當地人民的生活狀態、審美情趣和價值觀念。我希望通過這本書,能夠更全麵地認識巴陵,不僅僅是那些錶麵的風景,更是深層的文化底蘊。這本書,就像一本微縮的巴陵文化百科全書,讓我受益匪淺。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有