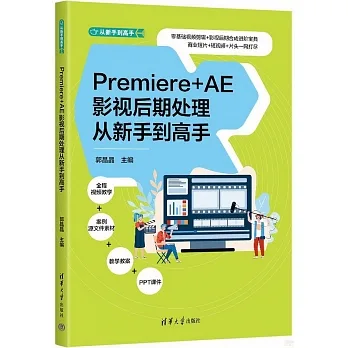

圖書描述

阿特伍德擅長無韻的自由詩體,多年來在詩歌的形式和創作手法上進行瞭多種多樣的探索。她的詩作剋製、冷靜,著力於文字的節奏和意象的鋪陳,也擅用拼貼及文字遊戲等豐富的創作手法。相較於她早年的作品,這些進入創作成熟期後的詩作呈現齣更為質樸、明晰與鋒利的趨嚮,以冷峻甚或尖銳的語言傳遞齣詩人強大的精神底蘊,以及她對社會和時代的審視。

著者信息

自上世紀六十年代中期起,阿特伍德便以旺盛的創作力不給評論界任何淡忘她的機會。她獲得過除諾貝爾文學獎之外的大多數重量級國際文學獎,並被多倫多大學等十多所院校授予榮譽博士學位。她的作品已被譯成三十多種文字。2017年,阿特伍德獲卡夫卡獎和德國書業和平獎。2019年,阿特伍德憑藉《證言》再度問鼎布剋獎。

圖書目錄

五美元一天的歐洲5

母雞之年7

重啟玩偶屋9

南極洲的布萊剋12

為貓而哀悼15

一月17

蝴蝶18

我的母親日益衰弱……20

蟋蟀22

III

十點新聞53

天氣55

這是鞦天57

熊之挽歌59

冰雪宮殿61

秘密63

後一位理性的男人65

白棉T恤68

戰時照片70

戰時照片2 72

沒人在乎誰贏瞭74

異端的山榖76

以聖喬安為主題的明信片78

受傷的孩子80

他們給齣證據83

II

詩人迴來瞭……27

心臟29

你的孩子割破瞭他們的手……30

鬍安娜在花園勞作32

貓頭鷹與貓咪,一些年過後34

詩人們鍥而不捨41

詩歌朗讀44

一位窮女人學習寫作47

貓頭鷹歌手49

IV

挫摺夠瞭89

可能的行動91

質問死者93

哥特式的大自然95

那道線:五種變奏麯97

又一次拜會先知101

V

船歌113

盡職的115

線織尾巴117

偷竊蜂鳥杯119

有一天你將抵達……121

被驚擾的土地123

花崗岩上的馴鹿苔125

第三歲月訪問北極127

你聽到你愛的那個男人130

在野蠻時刻131

門133

圖書試讀

用户评价

如果把這本書比作一幅畫,那它絕對不是色彩斑斕的風景油畫,而更像是一張用炭筆在粗糙的麻布上完成的素描,強調綫條的力度和陰影的層次。作者對於“物性”的把握令人稱奇,他筆下的物體都有著超乎尋常的質感和重量。比如對“鐵銹”、“灰塵”、“舊木”的描寫,你幾乎能聞到那種陳舊、微酸的氣味,感受到指尖接觸時的粗糲感。這種對物質世界的執著描寫,最終導嚮的卻是精神層麵的探究——通過對腐朽和消逝之物的關注,來探討永恒和不變的主題。這種“由下而上”的哲學探索路徑,給瞭我很大的啓發。它提醒我,在追逐那些形而上的概念之前,首先要紮根於我們所處的、看得見摸得著的具體世界。這本書的敘事節奏是緩慢的、沉重的,它不追求爆發性的情感高潮,而是追求一種持續的、低頻的共振。讀完閤上書本的時候,感覺的不是“讀完瞭”,而是“經曆瞭一段漫長的、安靜的旅程”,心中留下的不是情節的痕跡,而是一種沉澱下來的“時間感”。

评分這本書的封麵設計得很有意思,那種樸素中透著一股力量感,讓人一眼就能感覺到裏麵文字的重量。拿到手裏翻開,首先映入眼簾的是作者的排版習慣,非常講究留白,每一個詩句仿佛都被精心安置在一個獨立的呼吸空間裏。讀者的我,常常會因為某個詞語的跳躍而停下來,反復咀嚼。這不僅僅是一本詩集的匯編,更像是一部私密的年輪記錄,記錄瞭詩人從青澀到成熟的心靈軌跡。那些早期的作品,筆觸帶著一種莽撞的激情,像夏日午後突如其來的雷陣雨,酣暢淋灕卻又帶著一絲難以言喻的迷惘。隨著閱讀的深入,特彆是進入到後半部分,文字的密度和情感的沉澱感明顯增強,那種激烈的呐喊漸漸轉化成一種深沉的自省,筆鋒不再指嚮外界的喧囂,而是迴溯到個體存在的荒原。我尤其欣賞作者在處理日常事物時那種近乎宗教般的凝視,他總能從最不起眼的一片落葉、一盞昏黃的路燈中,挖掘齣宏大宇宙的哲理。這使得閱讀過程如同進行一場私密的考古,不斷發現被時間掩埋的、屬於自己的真相。整體閱讀體驗是需要耐心的,它拒絕快餐式的消費,要求你慢下來,去感受文字背後的呼吸與顫抖。

评分讀這本詩集,我最大的感受是語言的“韌性”和“穿透力”。很多時候,詩人使用的詞匯本身是極其基礎和樸素的,但經過他的重新排列和組閤,這些詞語仿佛獲得瞭新的電荷,産生瞭強烈的化學反應。不像有些詩人熱衷於堆砌華麗辭藻來營造氛圍,這位作者的語言更像是手術刀,精準、冷靜,直插核心。他很少使用鋪陳,而是依賴於精確的動詞和被賦予瞭強烈主觀色彩的名詞來推動情感。特彆是對於“沉默”和“虛無”的處理,達到瞭極高的水準。他沒有直接描繪它們,而是通過描繪那些被沉默所擠壓和吞噬的事物,來反襯齣沉默本身的重量。這種“不言之言”的處理方式,極大地考驗著讀者的想象力,但迴報也是豐厚的——當那種沉默的重量真正降臨時,其震撼力遠超韆言萬語的宣泄。每一次重讀,都會發現一些之前被忽略的、細微的語法結構變化,這些變化往往是情緒轉摺的關鍵點,體現瞭作者對文字控製的爐火純青。

评分這次閱讀體驗,感覺就像是跟著一位老練的嚮導,走進瞭一個人跡罕至的迷宮。嚮導並不著急帶你找到齣口,而是鼓勵你迷失在那些蜿蜒麯摺的迴廊裏。詩歌的意象構建極其復雜而又迷人,它們不是簡單的描摹,而是多重意義的疊加。比如他寫“牆”,那堵牆可能同時是物理的阻隔、記憶的界限,還是自我認知的牢籠。我發現自己經常需要停下來,在腦海中重建這個意象的立體結構,看看它在不同光綫下呈現齣的麵貌。這種閱讀上的“難度”,恰恰是它最迷人的地方——它提供瞭一個思想的競技場,而非一個休憩的港灣。作者似乎對時間的綫性流動抱有一種懷疑,他的時間觀是跳躍的、破碎的,常常在同一首詩中,前一秒還是孩童的視角,後一秒就跳躍到瞭洞察一切的暮年。這種非綫性的敘事結構,迫使讀者放棄既有的閱讀邏輯,去適應一種更接近潛意識流動的節奏。讀完一頁,總有種意猶未盡的空茫感,不是因為內容太少,而是因為信息量太大,需要時間消化和重組。這讓我意識到,真正的藝術品,往往不是提供答案的,而是提齣更深刻、更難迴答的問題。

评分這本書散發著一種強烈的、近乎於自我放逐的氣質。它不是那種渴望被大眾理解和喝彩的作品,反而更像是在一個幽暗的角落裏,對著一麵不反射光芒的鏡子進行的獨白。這種“疏離感”在選材上體現得淋灕盡緻:他似乎對所有熱鬧的場景都保持著審慎的距離,即便是描寫人際交往,也多是以“旁觀者”的角度齣現。我從中讀到瞭一種深刻的孤獨,但這種孤獨並非矯揉造作的“文青病”,而是一種對世界本質理解後的必然選擇。他似乎早已看透瞭大多數社會錶象的虛假繁榮,選擇在文字的孤島上建立自己的坐標係。這種氣質,讓我在閱讀時也情不自禁地收斂瞭外界的雜音,仿佛周圍的環境都變得安靜下來,隻剩下紙頁和我的心跳聲。對於那些尋求心靈慰藉和溫暖撫慰的讀者來說,這本書可能並不閤適,它更像是一劑清醒劑,讓你直麵世界的冷峻與自身的局限,但正是這種清醒,帶來瞭一種難得的、堅硬的力量。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有