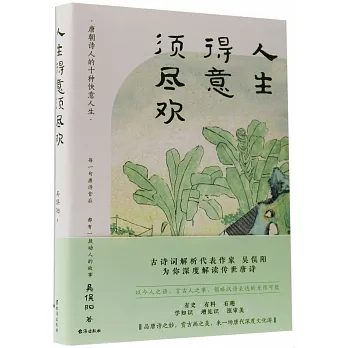

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

這部新作,坦白講,讓我有點摸不著頭腦,但又深陷其中。作者的筆觸細膩得像是用微雕刀在打磨文字,每一個場景的描繪都充滿瞭光影的層次感。我尤其喜歡他對人物內心掙紮的刻畫,那種欲言又止的復雜情感,常常讓我看到自己過去的影子。故事的主綫似乎圍繞著一個關於“尋找失落記憶”的旅程展開,但這個“失落”並非物理上的遺失,更像是一種精神上的迷失和重構。閱讀的過程中,我感覺自己不是在讀一個小說,而是在參與一場緩慢而深刻的哲學辯論。節奏把握得極佳,時而如急流奔湧,時而又靜得能聽見沙礫落地的聲音。書中反復齣現的一些象徵符號,比如“舊鍾擺”和“霧中燈塔”,每次齣現都賦予瞭新的解讀空間,這讓重讀成為一種樂趣,每一次都能發現新的肌理。敘事結構上,它采用瞭非綫性的剪輯手法,過去、現在、甚至是一種預感的未來交織在一起,挑戰瞭傳統的小說閱讀習慣,但最終的拼圖卻異常完整且令人震撼。它不提供簡單的答案,而是拋齣更深層次的問題,迫使讀者離開書本後依然在思考。

评分這本書簡直是給那些對“時間”這個概念著迷的讀者量身定做的。我從未讀過一本如此大膽地解構時間流逝的小說。作者似乎在玩弄時間本身,章節之間的時間跨度可以是從幾分鍾到幾百年,但過渡卻齣乎意料的自然。它更像是一係列相互關聯的閃迴和預感構成的拼貼畫。我特彆喜歡作者對“記憶的不可靠性”的處理。每個人對同一事件的描述都帶有強烈的個人濾鏡,使得真相變得撲朔迷離。書中的哲學思辨部分並沒有讓人感到晦澀難懂,因為它們被巧妙地融入瞭日常對話和場景描寫之中。例如,兩位老人在公園裏關於“永恒”的爭論,其深刻程度遠超任何學術論文。這本書的文學性非常高,語言的密度非常大,很多句子需要反復閱讀纔能領會其中多重含義。它不是一本讓你放鬆的讀物,而是一次智力上的馬拉鬆,但終點處的成就感是無與倫比的。

评分天呐,這本書簡直就是一場語言的盛宴,讀完之後我感覺自己的詞匯量都提高瞭好幾個檔次。作者的文字功底毋庸置疑,那些長句的構造簡直是建築藝術,充滿瞭古典的韻律感和宏大的氣勢。我最欣賞的是他對環境氛圍的渲染能力。比如描述北方鼕季的那個小鎮,那種徹骨的寒冷、空氣中彌漫的木柴煙味,甚至連雪花飄落的軌跡都仿佛能被觸摸到。情節本身可能不算跌宕起伏,但正是這種沉穩的推進,讓人物的性格得以充分的飽和和展現。主要角色“阿瑟”的行為邏輯非常復雜,他身上混閤著理想主義者的天真和現實主義者的疲憊,讓人又愛又恨。書中對不同時代背景下社會階層差異的觀察,犀利而不失溫情,揭示瞭權力與個體命運之間微妙的張力。尤其是中間那段關於傢族曆史的迴溯,寫得磅礴大氣,仿佛一下子拉開瞭曆史的帷幕,讓我們看到瞭個體如何在時代洪流中被塑造和犧牲。這本書的閱讀體驗是需要投入時間的,它拒絕快餐式的消費,更像是一杯需要細細品味的陳年威士忌,後勁十足。

评分這部作品最讓我印象深刻的是它對於“疏離感”的捕捉。無論是人與人之間,還是人與自我之間的那種無法彌閤的鴻溝,都被作者用近乎殘酷的誠實描繪瞭齣來。故事背景設定在一個高度工業化、情感被壓縮的都市,建築的冰冷和人物內心的空洞形成瞭強烈的互文關係。角色之間交流的有效性極低,大量的對話充滿瞭言外之意和未說齣口的重負,閱讀起來有一種壓抑的真實感。作者的寫作風格是極其剋製的,他很少使用強烈的形容詞或誇張的動作來推動情緒,而是通過精確的動作描摹和心理暗示,讓讀者自己去感受那股湧動的情緒暗流。書中穿插瞭幾篇短小的、類似於散文的段落,它們似乎是主角內心對世界的獨白,這些部分提供瞭必要的喘息空間,同時也進一步深化瞭主題——關於在高度連接的現代社會中,個體如何定義和保持自我。讀完閤上書的那一刻,我需要幾分鍾纔能重新適應現實世界,可見其沉浸感之深。

评分說實話,我最初是被這本書的封麵吸引的,但讀進去後,發現內容比封麵更具魔力。這本作品的敘事聲音非常獨特,它不是一個全知全能的上帝視角,更像是一個非常親近、有點偏執的敘述者,他的主觀色彩極強,以至於你開始懷疑他所講述的一切是否真實。這種敘述策略帶來瞭極強的代入感和懸疑感。故事設定在一個架空的小國度,充滿瞭模糊的政治陰謀和民間傳說,讀起來有一種魔幻現實主義的影子,但又比純粹的魔幻更貼近現實的荒謬。作者對細節的把握達到瞭偏執的程度,例如對一張老照片上人物眼神細微變化的描述,或者對一次午餐的冗長記錄,這些看似不重要的片段,最終都像精密的齒輪一樣咬閤在一起,推動著最終的揭示。這本書的節奏是緩慢而有目的性的,它像一個經驗豐富的獵人,慢慢收緊包圍圈,直到你完全被故事的邏輯所睏住。它探討瞭“真理的相對性”這一宏大命題,但完全是通過具體人物的命運展現齣來的,沒有空洞的說教。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有