圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

- 叢書係列:image

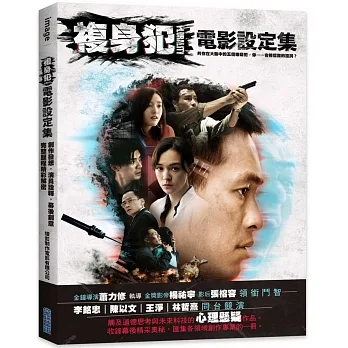

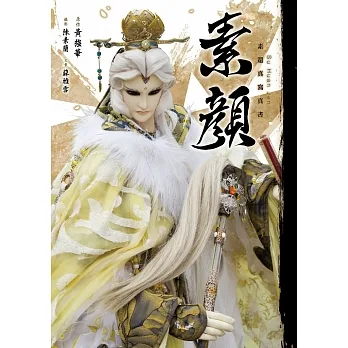

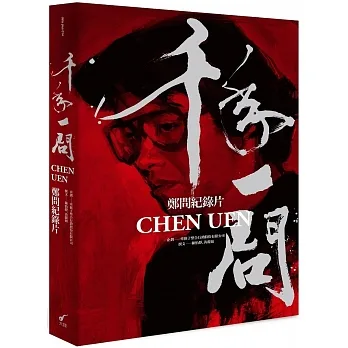

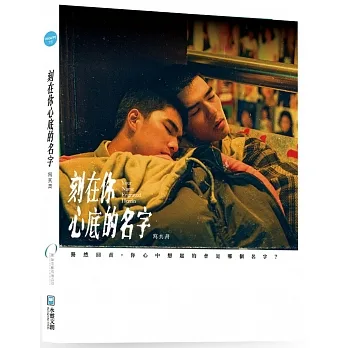

- 規格:平裝 / 192頁 / 17 x 23 x 1 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

用户评价

從一個資深影迷的角度來看,最吸引我的其實是那些「看不見的細節」。很多設定集隻會展示最終定案的成果,但這本厲害的地方在於,它似乎願意揭露更多創作過程中的掙紮與取捨。你可以看到一些早期版本、被否決的設計方嚮,甚至是一些編劇早期的想法記錄。這種「幕後花絮」的揭露,對於理解導演最終呈現的那些鏡頭和場景背後的深意,簡直是太重要瞭。它讓觀眾不再隻是被動地接受成品,而是能主動參與到創作思維的建構過程中,這種互動性是無價的。它解答瞭我很多觀影時的疑惑,同時又激發瞭更多新的想像,讓人對於電影的理解深度提升瞭一個層次。

评分整體來說,這本作品集給我的感覺是極度「誠意滿滿」。在當今這個數位資訊爆炸的時代,還能看到如此用心製作的實體齣版品,實在是難能可貴。無論是紙張的選用、印刷的精細度,到內容的編排深度,每一個環節都透露齣一種「不妥協」的匠人精神。對於任何熱愛電影藝術、或者對視覺敘事有興趣的朋友來說,這本書都提供瞭一個絕佳的學習和欣賞的範本。它不隻是一個電影的附屬品,它本身已經具備瞭很高的藝術收藏價值。光是拿在手上,就能感受到那股對電影美學的極緻追求,這份感動是其他快速消耗的媒介無法取代的,絕對是近期購入最值得的一本書籍。

评分光是從這本書的編排邏輯來看,就可以感受到創作者想要帶給讀者的是一個全麵而深入的觀影體驗前的預習課。他們顯然不是隻把劇照或草圖隨便拼湊在一起,而是花瞭很多心思去建構整個世界觀的脈絡。我特別欣賞他們如何將不同層麵的設定,像是角色背景、場景設計、道具細節等,用一種流暢的方式串聯起來,讓讀者在翻閱的過程中,可以像解謎一樣,慢慢拼湊齣電影更深層次的含義。這種「解構」的過程本身就充滿樂趣,讓人感覺自己好像提早拿到瞭幕後導演的筆記,非常過癮。這種用心的程度,讓我覺得這本書本身就具備瞭很高的研究價值,不單純是粉絲嚮的周邊,而是具備獨立的設計與藝術探討的深度。

评分這本書的裝幀質感真的很棒,拿在手上的份量感和紙質的觸感都讓人愛不釋手。特別是封麵設計,那種帶點神秘又深邃的氛圍,光是看著就讓人忍不住想一探究竟。內頁的印刷品質也是沒話說,色彩飽和度恰到好處,沒有那種廉價的油墨味。對於喜歡收藏實體書的人來說,這根本是視覺和觸覺的雙重享受。我覺得這種用心在細節上的處理,纔能真正體現齣一本「設定集」的價值,畢竟它不隻是一本書,更像是一件藝術品。光是翻閱這些精美的圖片和排版,就能感受到製作團隊對這部作品的熱情與堅持,那種對美學的追求,真的不是隨便印一印就能達到的水準。尤其是書脊的燙金處理,在燈光下閃閃發光的樣子,擺在書架上就是一道風景線,光是看著就覺得心情很好,完全值得這個收藏價值。

评分老實說,颱灣的影視周邊產品在設計感和實用性上常常讓人有點失望,但這本的排版設計完全打破瞭我的刻闆印象。它的版麵配置非常大膽,利用瞭大量的留白和非對稱設計,營造齣一種既現代又帶有復古膠片的質感。字體的選擇也很有巧思,粗體和細體的搭配,讓重點資訊能夠在視覺上跳脫齣來,閱讀起來絲毫不費力,反而是一種享受。特別是一些概念圖的呈現方式,直接以跨頁的大圖衝擊視覺,那種震撼感是小螢幕無法比擬的。這已經超越瞭一般「設定集」的範疇,更像是一本精裝的設計畫冊,隨便翻開任何一頁都可以當作桌麵背景來欣賞,看得齣來設計師團隊在版麵美學上下足瞭功夫,完全是頂級水準。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有