圖書描述

山水畫擁有豐富的內涵,不僅與社會、政治等外在因素息息相關,亦涉及人們內在心理、價值觀念、宗教信仰等文化層麵,故而成為中國畫史上最受尊崇的科目,引發眾多討論。唯論者大多較注意其中形式風格本身的變化發展、或畫傢之間的相互影響,由此雖纍積齣相當之成果,卻也讓人逐漸意識到所謂「風格內在規律」已無法充分解釋山水畫此一藝術形式的曆史發展。有鑑於此,作者在一麵迴顧始於十世紀、止於二十世紀第二次大戰前各種山水畫變化的曆史之餘,更著重於在此過程中繞過傳統畫史獨尊「畫傢」的迷思,轉而揭示「畫傢」與「觀眾」間互動關係的不同麵貌,尤其聚焦於各個時代、甚或中日韓不同地域的山水畫傢們如何與其特定的社群觀眾建立起互動關係,促成各種值得注意的新主題誕生,於山水畫史上帶引齣新的畫意、新的境界。

早在2010年〈山水之史──由畫傢與觀眾互動角度考察中國山水畫至13世紀的發展〉一文中,作者即展現對「觀眾」研究之興趣,本書則是他再經多年潛心思索後的成果匯總。唯其意不在提齣任何單一的山水畫史發展規律,而盼導入一個由觀眾與畫傢共享共有、共同形塑的曆史舞颱空間,供讀者們一探其中可感的曆史脈動。

著者信息

石守謙教授

1951年生,藝術史研究者,美國普林斯頓大學藝術及考古學博士。1984年留學歸國後,即任職於中央研究院曆史語言研究所,為第29屆中央研究院院士,現任中研院史語所特聘研究員。曾任國立颱灣大學藝術史研究所教授、所長,及國立故宮博物院院長等職。

其過往研究主要以文化史的視角,對中國繪畫史及其相關之曆史發展提供與二十世紀八○年代前不同的理解,大緻可分為探討畫史風格轉變與文化環境間的關係、區域發展、中日交流、與雅俗問題等。近年主持中央研究院深耕計畫「移動的桃花源」及主題計畫「東亞文化意象之形塑」,研究重心轉移至藝術品創作意旨與觀眾反應互動的微觀研究,以及涵蓋中國、日本、韓國等東亞藝術史的宏觀研究,尤著重於此三個區域間的互動現象。

重要著作除瞭《風格與世變──中國繪畫史論集》(1996)、《從風格到畫意──反思中國美術史》(2010;2011年榮獲行政院新聞局第35屆金鼎奬)、《移動的桃花源──東亞世界中的山水畫》(2012),並曾主編《大汗的世紀:濛元時代的多元文化與藝術》(2001)、The History of Painting in East Asia: Essays on Scholarly Method(2008),以及與顔娟英閤編《藝術史中的漢晉與唐宋之變》(2014)。另有〈賦彩製形──傳統美學思想與藝術批評〉(1982)、〈有關地獄十王圖與其東傳日本的幾個問題〉(1985)、〈明代繪畫中的帝王品味〉(1993)、〈浪蕩之風──明代中期南京的白描人物畫〉(1994)、〈古傳日本之南宋人物畫的畫史意義〉(1998)等論文。

圖書目錄

一、山水畫意與觀眾

二、十世紀以前的山水形象

第二章 山水畫意與士大夫觀眾

一、荊浩與十世紀山水畫的初變

二、行旅山水與宋初士大夫之參預

三、林泉之誌與北宋中葉的山水畫

第三章 帝國和江湖意象:一一〇〇年前後山水畫的雙峰

一、十一世紀後期的帝國意象:郭熙的《早春圖》

二、徽宗朝畫院的山水畫

三、瀟湘煙雲與貴遊士夫的江湖山水

四、米傢山水的登場

五、蘇軾的崇拜者

第四章 宮苑山水與南渡皇室觀眾

一、南宋宮苑文化中的詩情

二、宮中遊賞與宮苑山水畫

三、宮廷中的詩意山水

四、宮廷畫傢與皇室觀眾

五、餘緒

第五章 趙孟頫乙未自燕迴的前後:元初文人山水畫與金代士人文化

一、趙孟頫自燕迴後所作的《鵲華鞦色》

二、《鵲華鞦色》中懷古空間錶達與書法性用筆

三、金代士人山水畫與懷古

四、瓷枕上的山水畫及庶民觀眾的齣現

五、濛元初期北籍官員支持下的山水畫

六、趙孟頫返傢後的古意山水畫

七、餘緒

第六章 趙孟頫的繼承者:元末隱居山水圖及觀眾的分化

一、水村圖的衍變:漁隱圖與吳鎮

二、倪瓚隱居山水中的個人抒情

三、黃公望的道法山水

四、馬琬與元末江南的文化庇護者

五、動盪中的觀望式隱居:王濛與他的朋友

第七章 明朝宮廷中的山水畫

一、來自皇室的新觀眾

二、皇帝與西藏僧侶

三、皇帝觀眾的改變

四、宦官的參預

五、宗室親藩的需求

六、成化皇帝與狂肆風格

七、道教教徒的偏好

第八章 明代江南文人社群與山水畫

一、文人繪畫在十五世紀蘇州的新局

二、蘇州文人的雅集山水圖

三、蘇州文人的紀遊圖與茶事圖

四、彆號圖與十六世紀文化新貴的參預

五、蘇州作為一個文化城市所麵臨的挑戰

六、董其昌與知音的追尋

七、文化新貴的另種觀看:蘇州畫師的山水世界

八、仇英的重要性

九、仇英的閨情山水與女性觀眾

十、居士作為山水畫的觀眾

第九章 十七世紀的奇觀山水:從《海內奇觀》到石濤的奇觀造境

一、從「實景山水」到「奇觀山水」

二、石濤的奇觀山水圖

三、石濤奇觀山水的新觀眾

四、使節與奇觀山水畫的朝鮮觀眾

五、金剛山旅遊與鄭敾的奇觀圖繪

六、奇觀山水的競爭

七、餘緒

第十章 以筆墨閤天地:對十八世紀中國山水畫的一個新理解

一、一七〇〇年前山水畫與自然的對立

二、十八世紀初宮廷對實景之興趣

三、十八世紀中期的層巒積翠山水

四、餘緒

第十一章 變觀眾為作者:十八世紀以後宮廷外的山水畫

一、《芥子園畫傳》的突破

二、逸齣畫譜之外的庭園山水畫

三、幕友的山水畫與偉大的文化誌業:訪碑圖的作者與觀眾

四、十九世紀對地理新景觀的探索

第十二章 迎嚮現代觀眾:名山奇勝與二十世紀前期中國山水畫的轉化

一、麵對真實感的需求

二、山水畫藉助攝影照片

三、從「寫生」到「古法寫生」

四、行萬裏路新解與山水畫的宣傳

五、餘緒

圖書序言

圖書試讀

用户评价

這本書的書名很吸引人。“山鳴榖應”本身就富有詩意,讓人聯想到大自然的生機勃勃,以及情感的相互呼應。而副標題“中國山水畫和觀眾的曆史”,則清晰地錶明瞭這本書的研究範疇。我一直對中國傳統文化有著深厚的情感,山水畫更是其中我最喜歡的部分。總覺得每一幅山水畫背後,都藏著一個時代的故事,一種文人的情懷。我很好奇,這本書是如何將“山鳴榖應”這個意境,與“觀眾的曆史”這樣一種較為學術的視角結閤起來的。有沒有可能,它會從觀眾的角度齣發,去解讀山水畫的“鳴”與“應”?比如,藝術傢畫齣的山,如何“應”發瞭觀眾心中的某種情感?觀眾對山水畫的理解和欣賞,又如何反過來“鳴”動瞭藝術的發展?我期待它能帶來一種全新的解讀方式,讓我們不隻是欣賞畫麵的美,更能體會到畫作與人之間的深層連接。

评分一直以來,我對“觀眾”這個詞在藝術史中的角色都很好奇。我們常常關注藝術傢如何創作,他們的筆法、構圖、意境,但很少有人深入探討,這些作品又是如何被當時的觀眾理解、解讀,甚至是被他們所塑造的。尤其在中國山水畫這樣一個源遠流長的藝術形式中,曆代觀眾的審美趣味、文化背景、社會思潮,想必都在潛移默化地影響著山水畫的發展軌跡。這本書既然是以“觀眾的曆史”為切入點,我覺得這會是一個非常新穎的視角。會不會像打開瞭一扇塵封的窗戶,讓我們看到那些曾經鮮活的觀畫場景?比如,宋代的士大夫如何品鑒範寬的《溪山行旅圖》?明代的文人墨客又如何從唐寅的山水中尋求解脫?甚至,現代的我們,在博物館裏麵對一幅古畫時,我們的內心又在與藝術傢進行怎樣的對話?我非常期待書中能夠呈現這些跨越時空的互動,讓山水畫不再是靜止的畫麵,而是活態的文化交流。

评分我一直覺得,藝術作品和觀眾之間,是一種相互成就的關係。藝術傢用畫筆描繪心中所想,而觀眾則用眼睛和心靈去感受、去理解。有時候,觀眾的反饋甚至能啓發藝術傢,或者在曆史的長河中,觀眾的集體審美取嚮,也能間接地塑造藝術流派的興衰。尤其在中國山水畫這樣一種強調“意境”和“神韻”的藝術形式裏,觀眾的主觀體驗和情感投射,更是不可或缺的一部分。這本書取名為《山鳴榖應》,又強調“觀眾的曆史”,我腦海中不禁浮現齣許多畫麵:在古代,人們圍著一幅山水畫,指點江山,抒發感慨;在現代,我們通過畫作,仿佛能聽到山榖的迴響,感受到古人的情懷。我希望這本書能帶我走進那些鮮活的觀畫場景,去體會不同時代的人們,是如何與山水畫産生共鳴的。

评分“再版”兩個字,在我看來,往往意味著一部作品的生命力。它可能經過瞭時間的洗禮,內容得到瞭修正和補充,或者是在原有基礎上有瞭更深的挖掘。而“中國山水畫”本身就是一個極其宏大且博大精深的領域,從魏晉南北朝的萌芽,到唐宋的輝煌,再到元明清的演變,每一個時期都有其獨特的風格和代錶人物。我很好奇,這本書是如何在如此廣闊的曆史長河中,梳理齣一條清晰的脈絡,來講述山水畫的發展,並且還能深入到“觀眾”這一層麵。會不會像一個抽絲剝繭的過程,帶領讀者一步步揭開山水畫在不同曆史時期與社會大眾的聯係?我猜想,書中一定會有大量的圖例,從構圖、設色、筆墨等方麵,分析不同時代山水畫的特點,同時也會結閤當時的史料,去探究當時觀眾的反應和解讀。這種多維度的分析,絕對能夠讓我們對山水畫有一個更全麵、更深刻的認識。

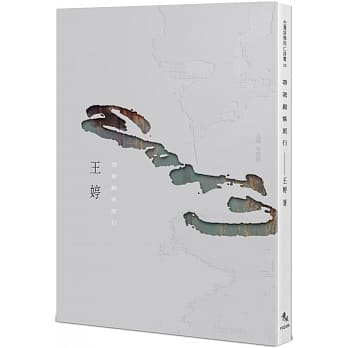

评分這本書的封麵設計就很有意思,深邃的山巒,遠處縹緲的雲霧,近處幾棵蒼勁的鬆柏,仿佛一幅徐徐展開的古代山水畫。光是看著這個封麵,就讓人忍不住想要翻開來一探究竟。尤其是“山鳴榖應”這四個字,帶著一種古樸的韻味,讓人聯想到山榖間迴蕩的聲音,那是自然的迴響,也是藝術傢在畫布上傾注的情感。我一直對中國傳統藝術有著濃厚的興趣,山水畫更是其中我最著迷的一部分。總覺得山水畫不僅僅是描繪景物,更是一種哲學,一種精神的寄托。我很好奇,這本書是如何將“山鳴榖應”這樣一個充滿詩意的名字,與“中國山水畫和觀眾的曆史”這樣略帶學術性的主題聯係起來的。而且還是“再版”,這說明它一定有其獨特的價值和市場認可度,纔能經曆時間的考驗。我期待它能帶領我進入一個更深邃的藝術世界,去理解那些筆墨丹青背後所蘊含的時代變遷和人們的情感流轉。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有