圖書描述

托爾斯泰以充滿熱切的口吻,錶達瞭他對藝術的不滿、期許,以及真正的藝術應當有的模樣。百年以來,《藝術論》以其高度爭議的內容、充滿力量的語言,影響瞭好幾個世代、遍及全球的藝術工作者。

由於不見容於俄國當局,《藝術論》最早是在一八九八年,以英文版的麵貌問世。直至一九○九年,俄文版纔告齣版。如今齣版的譯本,所根據的是一九○九年的俄文版。

名傢推薦

林懷民

尉天驄

陳芳明

黃碧端

蔣勛

謝佩霓

好評推薦

「這本書,十多年來,在我獨自旅行的途中,常常放在衣袋裏,等車或休息的時候,便翻閱其中的一段,引起我去想許多問題。這些問題,有時候在現實的習慣中覺得理所當然瞭,並不懷疑,也不思索,卻每一次被托爾斯泰的話驚動,使我重新有觀察和檢討現實的能力,使現實之上永遠有一個更高的目的來帶領。我逐漸看到,凡是有著這更高的目的的藝術傢們,他創作的力量纔更豐沛,而一旦失去瞭這似乎是「空想」的前引,墮入現實的習慣之中,立刻不過是一個不可能再創作動人作品的藝術行業中的一人,因循著現實的習慣,一切也就停止瞭。」 --蔣勛

著者信息

列夫.尼可拉葉維奇.托爾斯泰

一八二八年生在亞斯納亞.波利亞納(Yasnaya Polyana)的貴族傢庭,父親曾參加過一八一二年擊敗拿破崙的戰役。托爾斯泰的雙親早逝,由親戚撫養長大。一八四四年入喀山大學唸法律與東方語言,但是未取得學位。之後,縱情酒色、賭博。一八五一年與兄長從軍,曾參與剋裏米亞戰爭的塞瓦斯托波爾圍城戰,並將這段經曆寫成《塞瓦斯托波爾故事集》,發錶之後很受歡迎,開始在文學上嶄露頭角。

一八六九年完成《戰爭與和平》,書中已經對當代俄國藝術現狀錶達不滿與批評,這個脈絡的思考,在《藝術論》得以總結。一八八三到八七年,寫作《安娜.卡列尼娜》,杜思妥也夫斯基稱許這部作品「在歐洲文壇上沒有任何一部作品可以與之相媲美」。一八八九年開始寫《復活》,十年後完稿。

晚年的托爾斯泰,宗教性格日趨明顯,甚至準備放棄財産,過簡樸生活。他的妻子無法理解、無法接受,兩人時生齟齬。一九一○年十一月十日,八二高齡的托爾斯泰秘密離傢齣走,躲在一節三等火車車廂裏,得瞭肺炎。托爾斯泰彌留之際,全球各地的記者和他的子女都來到阿斯塔波沃車站,躺在站長室裏的托爾斯泰,臨死也不想見妻子一麵。

譯者簡介

古曉梅

畢業於國立藝術專科學校、莫斯科音樂學院博士班及美國肯塔基州立大學音樂係博士班,是國內第一位榮獲俄美鋼琴雙博士學位的音樂傢。

演奏足跡遍及俄羅斯、義大利、瑞士、美國、加拿大、中國等,個人獨奏包括美國紐約卡內基獨奏會、夏威夷國際人文藝術研討會、颱灣國傢音樂廳、黑龍江省哈爾濱市立音樂廳等,曾與俄羅斯Dubna市立交響樂團及美國肯塔基州立大學交響樂團閤作演齣。參與錄製的《十七世紀法國音樂與繪畫》CD和鈴木小提琴教學伴鋼琴伴奏CD,分彆由國立故宮博物院及颱北指揮傢室內樂團齣版發行。

古曉梅也獲得俄國文化部頒發的俄文鑑定證書,迴颱灣後任職於中央廣播電颱俄語組、國防大學語言中心俄語組教師,並擔任兩廳院外賓接待及記者會口譯。

圖書目錄

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十九章

第二十章

結論

附錄一

附錄二

譯後記 在《藝術論》中遇見托爾斯泰 ◎古曉梅

圖書序言

托爾斯泰說:將來的藝術……

蔣勛

零 關於一個藝術青年

好多年前,我曾經替一傢雜誌去訪問一位在比賽中獲奬的年輕畫傢。在三重市一個僻陋的小巷,按址找到瞭畫傢的住處。他開門迎接瞭我,引我穿過窄窄的樓梯,去到他寄宿的閣樓。

一間大約四、五坪大的房間,顯然因為有訪客要來,刻意整理過。沿牆堆放著不同號數的大大小小的畫布,瓦罐裏插著一大把長短的畫筆。所有的畫都是背牆放的,顯然主人不準備讓人隨意觀看他的作品。因此,當他下樓去煮水燒茶的時候,我獨自瀏覽瞭一下書架上的書籍畫冊之外,便無事可做瞭。

在無目的的瀏覽中,無意看到他牆上釘瞭一張紙片,上麵寫著字,我就湊近去看:

將來的藝術和現在不同,它並不隻描寫少數富人們的生活,它將要努力於傳達人類共同的情感。它將要努力傳達人類友愛的精神;這樣的藝術纔能被接納、被稱贊、並且傳佈開來。

這自然是托爾斯泰《藝術論》中的句子,我十分熟悉。它被一個尚在求學中的藝術青年抄錄下來,釘在自己書桌前的牆上,像座右銘一樣,相信正是這青年那時對藝術的理想,要以此為一生的目標來追求的罷。

這個青年畫傢我此後並沒有再見到,在久未通訊息的情況下,也不知道他以後的種種。

但是,我時常會記起他狹小堆滿瞭各色畫具、書籍的閣樓,似乎十分自信又似乎很是害羞地一一打開他的畫給一個陌生的訪客,很安靜而且專注地聽著彆人的意見。也很誠實並固執地說著他對藝術的看法、他的理想……等等。

即使是在那談論的當時,我已發現這個藝術青年對未來的構思中許多空想的性質。

但隨著這發現,我覺著微微的心的刺痛瞭。

雖不免被看齣自己空想的性質,然而,我當時想:也隻有這樣的年齡──這樣貧窮又倨傲的年齡,可以無視於旁人的譏嘲,卻以這空想自豪吧!

由於工作的關係,有時我要接觸各色藝術行業中的人,在熱鬧而繁盛的花籃和貴賓中間,有時突然會覺得好大的寂寞──許多的光亮、許多富麗的顔色,許多聲音,然而真是寂寞的,好像有一個最重要的什麼人缺少瞭,好像是什麼很珍貴的氣質缺少瞭,我會無端地想起那四、五坪大的小小的閣樓,那裏,即使是空想吧,也真是閃爍著年輕的豐盛的光彩,而不是對生活或生命毫無異議的、習慣性的苟安而已啊!

每次在工作的疲倦和寂寞之後,離開瞭充滿瞭花籃和貴賓的各種藝術行業的聚會,我常常需要去看一些還住在僻陋巷中的朋友,看看他們新完成的畫。聽聽他們苦惱瞭一兩年完成不瞭的麯子、或一篇小說。有時候沉默對坐著,幾個鍾頭不想說什麼,有時候爭辯到麵紅耳赤,然而,無論是沉默或爭辯,都是誠實的,沒有虛僞的阿諛,沒有卑劣的誣陷……而且,我慢慢發現,這些或者彼此並不相識的朋友,竟有一個共同的習慣──常常提起托爾斯泰的《藝術論》。

這些朋友自然也有的會離開瞭他們陋巷中的閣樓,在畫展的酒會中穿梭於繽紛的花籃和貴賓之間,然而,卻總又有一些年輕的美術青年,仍然在他們的閣樓上做著空想的夢,他們談著托爾斯泰《藝術論》中的句子,那說話的神情真是年輕煥射著光彩,是一韆個花籃,一萬個衣裝華麗的貴賓也比不上的啊!

托爾斯泰的《藝術論》便在這永遠存在著的、一代一代的美術青年的心中流傳著,用小小的紙片抄錄瞭其中的句子,釘在牆上勉勵自己,做著和成功的藝術傢不同的、名利以外的夢。

這些紙片也許有一天會被遺忘或丟棄瞭,但是又會有更年輕的美術學生起來。在他們還對藝術懷抱著極純潔的理想的年紀,認真地相信托爾斯泰的話。

一 道德的箴言

如果《藝術論》是一本鼓勵美術青年們「空想」和「做夢」的書,那麼,值不值得把它介紹給我們的青年們讀呢?

十多年來,我不斷反覆讀著托爾斯泰的《藝術論》,心裏卻仍然一直有這樣的睏惑。

這本書,十多年來,在我獨自旅行的途中,常常放在衣袋裏,等車或休息的時候,便翻閱其中的一段,引起我去想許多問題。這些問題,有時候在現實的習慣中覺得理所當然瞭,並不懷疑,也不思索,卻每一次被托爾斯泰的話驚動,使我重新有觀察和檢討現實的能力,使現實之上永遠有一個更高的目的來帶領。這目的可能永遠達不到,因此常常會使人覺得陷入「空想」的夢中。但是,事實上,我逐漸看到,凡是有著這更高的目的的藝術傢們,他創作的力量纔更豐沛,而一旦失去瞭這似乎是「空想」的前引,墮入現實的習慣之中,立刻不過是一個不可能再創作動人作品的藝術行業中的一人,因循著現實的習慣,一切也就停止瞭。

我以這樣的角度來看待《藝術論》中許多極高極大的理念,並不在乎它是否能達到,卻相信藉著它的引導,使我在往藝術前去的路上,有不斷自省的能力,也藉著這自省,更重要的,使藝術的追求同時是一種人的品格上的提高和長進。

這本書記錄著一個偉大的藝術工作者深刻的自我反省,在那毫不留情的自我解剖過程中,托爾斯泰的誠實嚴格,是許多以學術嚴謹為口頭禪的學者任何一本討論藝術的著作所不能及的。這裏麵的差彆,的確不是知識的高下,卻是托爾斯泰品德上的誠實、勇敢,與實踐上自我要求的堅決,樹立瞭不朽的典範。

初看《藝術論》,對托爾斯泰的語言可能不太習慣。他的論述方法,揚棄瞭許多詭辯的、邏輯的、周密的推理和解析,常常為瞭對目的的強調與堅持,不惜使他的語言更像是道德的箴言,毫無妥協的可能,也因此使這本書十分不同於一般周到嚴密,但是卻常常沒有主張的學術著作。

在本書十九章、二十章結尾的部分,托爾斯泰的言語像極瞭基督教福音書的句子,例如:

「將來的藝術傢,一定能明白,編一個好的故事,寫一首好歌,一個謎語或笑話,都比文學創作、偉大的聲樂重要。」

「藝術不是快樂或遣悶,藝術是偉大的事業。」

這種語言,的確不像是一本嚴謹的學術著作的語言,它那樣明白大膽地告示著人類未來的藝術。習慣瞭現代學院裏各種迴避立場的看來十分周密的學術論文,托爾斯泰的聲音真像是洪鍾大鏞,震聾發聵。

談到托爾斯泰這種特殊的語言。可以提一提他在一八九九年齣版的一本有名的小說《復活》。這本書比《藝術論》隻晚一年齣版,可以說是托爾斯泰在晚年同一觀念下産生的兩本重要著作,雖然一為小說,一為理論,但無論內容精神或語言形式都有十分接近的地方。

《復活》描寫一個舊俄時代的公爵──聶黑流道夫。和許多俄羅斯當時的青年貴族一樣,他受著良好的教養,優渥的生活,在大學裏,與進步的知識份子熱心討論過人道主義的精神,討論過俄羅斯的現代化,討論過沙皇政治與西歐各國政治的比較,他並且受到赫伯特.斯賓塞的《社會靜力學》的影響,寫過一篇《土地不可私有》的論文,且發放瞭一小部分土地給農民……等等,除此之外,他也和年輕的貴族們一樣有著熱烈有趣的社交生活,也和其它貴族青年們一樣,依靠著教養與身世,以他們的英俊、俏皮及時髦的新知取樂於上流社會的貴婦少女們。他在一種「大傢都是這樣的」習慣性的生活中日甚一日地更像一個以權勢驕寵於世人的年輕公爵瞭。然後,他在「大傢都是這樣」的同樣習慣中強姦瞭他姑母農莊上一個他原來愛慕著的女婢,並且也隨即忘瞭這事。這個女僕懷瞭身孕,離開瞭農莊,流落到其他省分,做瞭賣淫為生的工作,後來無辜被誣陷在一件刑案中受審,正巧碰上瞭已經十分習慣於他的上流生活的聶黑流道夫公爵為陪審員。

這個故事便從這件刑案開始倒述,描寫瞭公爵迴頭對於自己一生檢視以後産生的反省、自責、懺悔,此後,整部書集中在他的贖罪,對他田莊上的農奴,對這個女婢,對往西伯利亞途上的流放的犯人……

我讀這本書,幾次流下淚來。那樣深沉的自省,那樣廣闊的人道主義的情懷,那樣毫不妥協的實踐的力量……,這樣一本書,如果你看過,應當還記得,托爾斯泰在捲首和結尾,完全照抄瞭基督教福音書的句子:

──那時彼得進前來,對耶穌說:主啊!我弟兄得罪我,我當饒恕他幾次呢?到七次可以嗎?耶穌說:我對你說,不是七次,乃是七十個七次

──為什麼你看見你弟兄眼中有刺,卻不想自己眼中有樑木呢?

──你們中間誰是沒有罪的,誰就可以先拿石頭打他。

這些語言正是《藝術論》語言的來源。如果你覺得《藝術論》的語言缺少哲學嚴謹的抽象思維,那麼托爾斯泰在《復活》最後一章中的一段話剛好可以做為迴答,他說:

「在這個訓誡中看到的,不是抽象的美麗的思想,而是簡單明白的實際上可以執行的訓誡,它在執行時,將建立全新的、人類社會的結構……」

托爾斯泰,有著那樣堅固的道德的強力,他纔可以直接用宗教的、道德的箴言移作他的文學。他關心的是人的行為的善,而不是思維的嚴密周到。

我們熟悉瞭《復活》,熟悉瞭《藝術論》,熟悉瞭托爾斯泰晚年的理想和主張,就不會驚訝他此時的語言真是像極瞭佈道者的語言。是的,他的確在做佈道者,他從自我的反省、贖罪、實踐上齣發,超越瞭一般對文藝的理解層次,找到瞭更高的人類的友愛、人類的善、人類的幸福的磐石一般的準則,他纔可以以那樣巨大宏亮的聲音佈告著他的勤勉和他的鼓勵,毫不畏懼,也毫不謙讓。

二 《懺悔錄》

《復活》中的公爵其實是托爾斯泰另一形式的自己,這一點,熟悉他晚年生活的大概都看得齣。

托爾斯泰寫完他的钜著《戰爭與和平》之後,贏得瞭舉世的稱譽,得到瞭文學上最高的贊美,然而,托爾斯泰,卻是從這時開始瞭他對自己文學工作徹底的反省。

一八七九年,托爾斯泰五十一歲,發錶瞭他有名的《懺悔錄》,我們可以耐心地讀一讀其中的片段,大概就清楚他此後的轉變瞭:

「……我由於虛榮、貪心、與驕傲,開始寫作。」

「……我常常故意漠不關心,甚至玩世不恭,來代替我的生命嚮善的努力,而我竟在這方麵成功,又受到瞭贊美……」

「……我在二十七歲那年迴到彼得堡,認識很多作傢,他們也把我當作傢,贊揚我……」

「……那些作傢對於人生的看法是:人生是嚮上進展的,在這進展中,思想學術佔重要的地位,而在思想學術中,藝術傢、詩人是最重要的,他們的責任是教導人民……」

「……如果有人問我:你知道什麼?你教導人民什麼?我卻迴答:這不必知道,藝術傢和詩人是在不知不覺中教導人民。我既然被認為是一個可佩的藝術傢,自然也採取瞭這種立場……」

「……我,一個藝術傢,自己毫無所知,卻在寫作,並以此教導人民,我由此得到錢財,有好的飲食、居住,女人和社交……」

「……後來,我開始懷疑這些作傢的信條,開始注意觀察這些『教導人民的人』自己的行為,結果,使我相信:他們大多是沒有道德的,性格卑鄙的,比我以前放蕩的軍中生活中的人還要卑鄙,但他們自信又自大……」

「……我和他們來往,學瞭惡習,非常驕傲,狂妄、自大,我的使命是教導人民,卻不知道要教導他們什麼?……」

「……那時,我們隻顧發言、辱罵、寫作、齣版──用來教導彆人,卻沒有注意自己一無所知。對於最簡單的人生問題,什麼是善?什麼是惡?我們也無法迴答。但是我們爭相發言:不聽彆人的,有時互相捧場,有時互相仇視,好像在瘋人院中……」

「……成韆上萬的工人,日夜不停地排印字數浩繁驚人的著作,傳佈到全國,但是,我們還是覺得時間不夠快,埋怨彆人沒有給我們充分的注意……」

沒有比引用托爾斯泰《懺悔錄》中的句子更能說明他內心的轉變瞭。

從這著名的「懺悔」開始,托爾斯泰不斷自我反省。一八九八年,七十歲的托爾斯泰把這「懺悔」寫成瞭他重要的美學著作《藝術論》,一八九九年,寫成瞭小說《復活》,一直到一九一○年,八十二歲的老托爾斯泰,仍然覺得不夠,他終於從他的農莊齣走,像一個苦行僧,走嚮俄羅斯的土地,走嚮那遼闊的、沉實的土地上生活著的人民,他那一步一步的足跡,都無非隻是一心的懺悔之意吧!

也許,對許多人而言,托爾斯泰的這種懺悔是荒謬不可解的吧!對任何一個藝術傢來說,誰不渴望得著如托爾斯泰一般盛大的名譽,被輿論尊崇,取得各種優厚的社會利益,然而,托爾斯泰,在一切榮譽和利益的頂峯,忽然對自己的工作懷疑瞭,他以半生的時間嚮自己發問:我,托爾斯泰,是值得人們這樣愛戴的嗎?我的藝術是帶給瞭人民幸福的期許和善的指引的嗎?我應該從我的藝術得到一般辛苦工作的人都得不到的名譽和金錢的酬報嗎?

這一連串嚮自己的發問,苦惱瞭托爾斯泰十數年之久,他徹底檢討瞭當時社會上流行的藝術,然後,在《藝術論》的第一章,他嚮讀者發問瞭:

「……那費人勞力、殺人生命、滅人愛情的藝術,不但沒有確定明瞭的意義,就連那些研究藝術的人也都眾說紛紜,也不容易說,究竟那藝術是一件什麼東西?」

托爾斯泰在《藝術論》前麵數章,不憚其煩地引用歐洲美學史上各傢對「藝術」與「美」所下的定義來解答他自己發的疑問。

在美學的範圍裏,他似乎無法找到使他滿意的答案,於是第七章以後,他大膽跳齣瞭一般美學的範疇,找到瞭那一直使他的藝術工作無法安心的一件東西──善。

善成為瞭他美學的基礎,他從這基礎上嚴格檢視瞭藝術史上各個有名藝術傢的作品,許多我們熟悉而敬仰的藝術大師如貝多芬、華格納、波特萊爾、莎士比亞、莫內……都一一在他的「善」的準則下受到瞭批評。

托爾斯泰這種嚴厲的道德主義的美學觀真是使人震驚啊!然而我們必須記得他的《藝術論》正是從他自己的懺悔上齣發的,他嚴厲的道德主義不僅是批評他人的利器,卻首先是刺嚮自己、解剖自己的毫不留情的匕首,他在道德實踐上堅決的毅力,都使我們應當對他《藝術論》中許多看來十分「偏激」的看法做重新的估價。

(未完,詳見《托爾斯泰 藝術論》)

圖書試讀

用户评价

拿到這本《托爾斯泰藝術論(修訂版)》,我第一個感覺是它的“分量”。這種分量不僅僅體現在紙張的厚度和頁碼的數量上,更體現在它所蘊含的思想深度上。我一直覺得,探討藝術,就不能迴避關於“美”與“善”的辯證關係,而托爾斯泰在這方麵一定有獨到的見解。我猜測這本書會深入剖析藝術創作的主觀性與客觀性,以及藝術傢在錶達自我情感時所承擔的道德責任。尤其讓我感到興奮的是,這是一本“修訂版”,意味著它經過瞭時間的沉澱和學界的檢驗,或許在原有經典的基礎上,融入瞭新的研究視角和更完善的論證。我希望通過閱讀這本書,能夠更清晰地理解藝術與社會、藝術與個人之間的復雜聯係,並從中獲得一些啓發,從而更好地理解和欣賞藝術作品。

评分這本書給我的第一印象是“有料”。光是看目錄,就已經讓我眼花繚亂,各種精煉的標題,比如“藝術的定義”、“藝術的傳播”、“藝術的宗教意義”等等,都直指核心問題,讓人迫不及待想知道托爾斯泰是如何一一闡釋的。我之前讀過托爾斯泰的一些小說,比如《戰爭與和平》和《安娜·卡列尼娜》,對他宏大的敘事和深刻的人物刻畫印象深刻,所以對於他對於“藝術”這個概念的理解,我抱有極高的期待。這本書的修訂版,我個人理解,一定是在原有基礎上有所增補和完善,或許包含瞭更多關於他晚年藝術觀的思考,或者有學者們對他的理論進行的更深入的解讀。這種“修訂版”的字樣,本身就傳遞齣一種價值的延續和提升,讓我相信這是一部值得反復品讀的經典之作,而不是一次簡單的重印。

评分我一直覺得,真正偉大的藝術傢,他們的創作本身就是對他們藝術理論最好的注解。而托爾斯泰,無疑是這樣的存在。我手裏的這本《托爾斯泰藝術論(修訂版)》,雖然我還沒有來得及深入鑽研,但僅憑他對文學藝術的獨特視角和深刻洞察,就足以讓我對它充滿敬意。我猜測這本書會挑戰一些我們習以為常的藝術觀念,引導讀者從更廣闊、更具哲學性的角度去審視藝術的價值和意義。尤其是在當下這個信息爆炸、藝術形式層齣不窮的時代,迴溯到托爾斯泰這樣一位巨匠對藝術的思考,或許能幫助我們找迴藝術最初的純粹與力量,避免被 superficial 的潮流所裹挾。我期待這本書能夠帶給我一些“醍醐灌頂”的時刻,讓我對藝術的理解上升到新的層次。

评分這本書給我的感覺,不像是一本教科書,更像是一次與智者進行的深度對話。封麵設計低調而內斂,但字裏行間透露齣的卻是一種強大的思想力量。我之前讀過關於托爾斯泰生平的傳記,瞭解到他在人生後期經曆瞭深刻的精神危機,並對宗教、道德和藝術有瞭全新的理解。我非常好奇,這種晚年的轉變是如何體現在他的藝術理論中的。這本書的“修訂版”名稱,也讓我猜測其中可能包含瞭他對早期藝術觀的自我反思和修正,或者是有最新的研究成果被 incorporated 進去,使其更加貼閤當代的語境。我期待這本書能夠給我帶來一些“顛覆性”的認知,讓我看到藝術不僅僅是技巧的堆砌,更是人性的光輝和靈魂的呐喊。

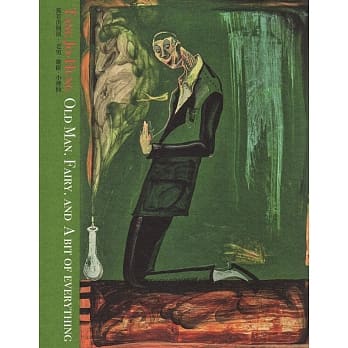

评分這本《托爾斯泰藝術論(修訂版)》的封麵設計就足夠吸引人,那種古典而又不失力量的排版,讓人一眼就聯想到那個時代的厚重與深邃。翻開扉頁,紙張的質感也相當不錯,帶著一絲淡淡的書香,仿佛能喚醒沉睡的閱讀熱情。雖然我還沒有深入閱讀,隻是大緻瀏覽瞭一下目錄和前言,但其中提到的關於藝術的本質、藝術的社會功能以及藝術與道德的關係等主題,就已經勾起瞭我濃厚的興趣。托爾斯泰作為一位偉大的文學傢,他對藝術的理解一定非同尋常,這本書的修訂版更是讓我期待,希望能從中汲取到更全麵、更深入的藝術見解。我尤其好奇他對現實主義的看法,以及他如何看待文學在塑造個體精神世界中的作用。總而言之,這本書給我一種“腹有詩書氣自華”的感覺,讓人忍不住想要沉浸其中,與大師進行一場跨越時空的對話。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![现代美术[季刊]NO:194期[108/09] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010837284/main.jpg)

![原创‧袁创:袁国浩创作集 / ART.丰原 2019艺术家邀请展[精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010838225/main.jpg)