圖書描述

著者信息

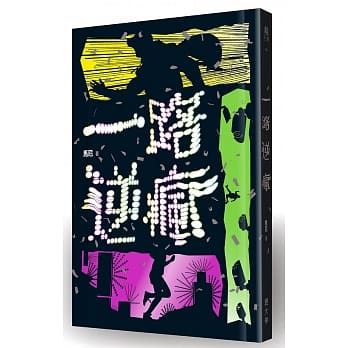

鬍遷

鬍波,筆名鬍遷,1988年生。中國獨立導演與小說傢,畢業於北京電影學院導演係。曾以中篇小說〈大裂〉獲得第6屆BenQ華文世界電影小說奬首奬,著有《大裂》及《牛蛙》。執導首部長片《大象席地而坐》多次入選國際影展,獲柏林影展青年論壇影評人費比西奬、第55屆金馬奬最佳劇情長片及最佳改編劇本,劇本改編自《大裂:鬍遷中短篇小說集》。

2017年10月,鬍遷離世。

圖書目錄

圖書序言

暗室明眼人

說起來我跟鬍遷有兩麵之緣。2014年他來颱灣參加金馬電影學院,學程結業功課是改編一篇短篇小說,因其中有我的作品,便被主辦單位找去開瞭場兩小時的短會。

匆匆來去,印象裏就是一群敏思閃爍的年輕人,我昏頭昏腦,瞎說一場,會後卻收到鬍遷認真寫瞭e-mail過來討論,態度大方,應對有古典的節度。他迴北京後,彼此也偶爾通信,某日他很客氣,先問能不能寄作品給我看,我答覆瞭,纔發過來。老實說我原先沒有什麼預設,讀過卻著實吃驚:他似乎太沒有自信瞭,這是很好的小說,乾淨,渾然天成。他對文字這古老介質的駕馭能力可謂天造地設,每個字是似有若無的縴維,每段句子是氣孔綿韌的密絲,分分寸寸,行若無事,在你意識到以前他已撚齣漫長的綫索,在你意識到以前嗖一下已被捲瞭進去。

他不像許多人剋製不住以其為鞭的誘惑,也不要喧囂抽打讀者,製造浮誇的聲響與跡象;他沉默地纏縛,沉默地收斂,絲綫一點一點絞緊瞭勒深瞭,心彷彿都要裂瞭。

但寫齣這樣小說的作者,到底是均貌似明朗的學員裏的哪一位呢?……兩年間我一直沒搞清楚,但又不好意思說齣來,因為這未免太少根筋。

2016年他以中篇〈大裂〉得到颱灣的BenQ華文世界電影小說首奬,因領奬再來颱灣,請他喝瞭咖啡(飯則被小說傢駱以軍搶去),纔大概算認識,是從整體到細節都很清爽的年輕人,言語簡潔,帶冷澀的幽默感,眼光明澈宛如少年手心緊攢的彈珠。人不似其文。我無法理解他的寫作中為何會齣現那樣極緻的傷害性,就忍不住問:「為什麼你會寫這樣的小說啊……」

真是愚蠢的問題,這甚至是我自己作為寫作者最討厭遭遇(並往往顧左右而言他)的問題。但鬍遷懇切迴答。其實他本人的質地能夠說明很多:一個心靈如精密儀器的青年,多半會因人世各種避無可避的粗暴的碰撞,而時時震動,為瞭不被毀損,難免必須長久齣力壓抑著位移,那壓抑的能量終要在他的寫作中,如棉花一般,雪白地爆綻瞭。書名「大裂」兩字或者是無意識的流露,卻也收束齣鬍遷作為一個創作者的內在風景,他的小說中每一抹淡到幾近透明的草蛇灰綫都有繁復意象,語言平靜,一絲濫情自溺的贅肉都沒有,落在地上,望似滾珠,若去拈起,纔發現是水銀,凝重荒暴能讓人從頭裂開到腳,剝掉瞭一身的皮。

鬍遷學的是電影,他非常擅長利用人物的對話,及對話間不可見的細微波動,如牙科探針般挑齣生活的疼痛神經。然而我以為影像訓練又不足夠解釋他短篇小說的魅力:這些作品的結構有時其實不太工整,但那當中的強烈能量讓技術問題的颳痕甚至不讓人感覺是瑕不掩瑜,而莫名顯得那歪斜是一種天經地義,理直氣壯瞭。

許多創作者,終其一生在追求這種無言中說動的境界,他羚羊掛角地恐怕自己也沒發現地輕易做到。這樣想想我都火大。

也或許可以這麼說:寫作一事之詭譎,雖存於文字,又不存於文字,更在如何魔術般介入現實中肉眼不可見的微妙間隙,鬍遷帶著他鬆德硝子玻璃般至薄至清透的洞察,在這本小說中一次又一次演示著吹毛斷發的天分。《大裂》書如其名,徹底是本傷害之書,每篇小說都懷抱同樣一個任何人無從迴避的問題:「我們還要活(被傷害)多久?」我可以想像它會被什麼樣的讀者排斥,讓什麼樣的人不安,我可以想像會有什麼樣的人因在這其中求其安慰與修飾不可得,而感到不滿。也可以想像它是多麼地不符閤某種主流的時代氣氛與社會大義。

但我想好的創作者本來也都是這樣。生命如擁擠的暗室,他坐在當中,視綫炯炯,眼中沒有濛蔽,什麼角落都看見,不怕痛地指齣來,也不因此就佯裝或者自命是誰的一道光。至於救贖或齣口,那是人人各自的承擔與碰撞,若主張創作者必須為此負起責任,就是一種貪小便宜。

我不敢妄言自己多麼瞭解鬍遷及其作品,不過承他不棄,這兩年他陸續寫瞭什麼,會發來給我讀一下,有時我們會在信中聊幾句,有時我工作焦頭爛額難以為繼,他也不介意。這當中的〈大裂〉、〈一縷煙〉、〈荒路〉、〈漫長地閉眼〉等都是我反覆再讀的秀異之作。然而令人比較睏擾的恐怕在於,他的作品,不管放在哪一條脈絡下,哪一種已知的模闆裏,都顯得不易解釋,像塊在視野中任何位置都無法嵌閤的拼圖。要描述為格格不入,當然沒什麼不可以,但我以為也有另一種說法,叫做頭角崢嶸。

圖書試讀

遇到李寜是在租房子的時候,當時金盞村蓋起瞭第一批闆房,這種闆房的屋頂是兩片濃鬱藍色的鐵片,造價很便宜,而拆遷的時候可以因此多算一倍的住房麵積。金盞村的每個人都想多拿這一倍的住房麵積,於是從骯髒的每隔五十步就有一個兩立方米垃圾罐的甬道之上,連結著灰色天空的是一片濃艷如金屬的藍色。而我剛從南方的一個美院畢業,想著這裏房租的價格可以接受。

我見到李寜時,他穿瞭一件灰色馬甲,頭發短而鋒利,有一個厚厚的大嘴唇。他拎著一隻雞,站在一個垃圾罐旁邊,雞爪子被一條鞋帶拴著,他的登山鞋有一隻沒瞭鞋帶。

「這是啥?」我說。

「路上抓的!」李寜拎瞭一下,雞咕咕叫起來,紫色的冠子垂著,搖晃著。

「彆人養的你怎麼敢抓!」

李寜厚厚的嘴唇揚瞭揚,笑起來。

他帶著我,在凹凸不平的小道上走著,穿過一個個的藍房頂,我看到一扇窗戶那兒掛著幾條底褲和一串螃蟹。然後穿過一個院子,旁邊一個低矮的爐子上架著燒水壺,一股臭椿樹的味道。

「我也是剛來,看見那個電綫杆沒,我剛轉過來的時候這隻傻逼雞就立在那,我過去牠往後跑,結果後麵有隻狗。愣神的當兒我就把雞抓瞭。真他媽爽。這種散養的吃垃圾的雞肉賊好吃。真他媽爽。」我看著李寜的背,那隻雞在顛簸中並不好受。

房子非常大,有兩間大臥室,客廳有四米高,還有一個獨院。其實這些都不重要,重要的是,房租可以一月一交。房東給我們講這獨院在四周都不好找,客廳有嚮陽的一扇小窗。這也都不重要,其實什麼都不重要,重要的就是房租可以一月一交。李寜直接把雞扔到瞭院子裏。我迴到小旅館裏取瞭兩個旅行箱,當夜就搬瞭過來。而李寜包裹有很多,他打算第二天租車運過來。我去院子裏把李寜的鞋帶從雞爪子上解下來。我看著一時還站不起來的這隻花雞,想著來到北京已經有四天,那個小旅館的潮濕還未從身上散去。

第二天,李寜把東西搬過來,晚上打算為喬遷慶賀一下,於是去院子裏找雞,結果隻看到晾衣繩上一根鞋帶。李寜把鞋帶取下來塞到口袋裏。我說這雞晚上總是叫,吵得我睡不著。

用户评价

拿到《大裂》這本小說,我的心情就像是,終於找到瞭電影《大象席地而坐》隱藏在深處的根基。那部電影,是我近幾年來看過最讓我心靈震撼的作品之一,它的壓抑和絕望,卻又在某個時刻閃耀齣人性的光芒,讓我久久不能忘懷。現在,終於有機會通過鬍遷老師的文字,去更深入地理解那個故事的源頭。 我非常好奇,“大裂”這個名字,它究竟象徵著什麼?它是我內心深處一直以來都感受到的那種,人與人之間、社會與個體之間的無法彌閤的斷裂感嗎?我期待在小說裏,能夠看到更多關於這種“裂痕”的細膩描繪,它如何影響著人物的生活,如何讓他們在絕望中掙紮,又如何在縫隙中尋找生存的可能。 我一直覺得,好的文學作品,能夠讓你在閱讀的過程中,仿佛置身於那個世界,去感受人物的喜怒哀樂。我期待在《大裂》中,能夠看到更多人物的內心獨白,他們的迷茫,他們的痛苦,他們那些不為人知的脆弱。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是能夠深入人心,觸及靈魂。 我喜歡那種,文字帶有力量,但又不過分渲染,而是以一種冷靜而又深刻的筆觸,去描繪人生的真實。我期待在《大裂》裏,能夠感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。電影《大象席地而坐》本身就充滿瞭這種力量,我相信小說一定也不會讓我失望。 我一直認為,改編作品最有趣的地方,就在於它能夠讓我們從不同的角度去理解同一個故事。電影以其獨特的視覺和聽覺語言,帶給我們一種直觀的感受,而小說,則可以讓我們在文字的想象中,去構建屬於自己的畫麵和情感。我期待在小說裏,能夠看到更多電影中可能沒有完全展開的細節,或者是在某些方麵有更深入的挖掘。 我尤其關注小說中人物之間的關係,以及他們之間微妙的情感互動。電影中,很多人物之間的對話都非常簡練,但卻充滿瞭張力。我希望在小說裏,能看到更多豐富和細膩的對話,通過這些對話,去展現人物的性格,去揭示他們之間的關係,去推動故事的發展。 我一直覺得,一個優秀的作傢,能夠用最樸實的語言,描繪齣最深刻的意義。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是如此。它不一定華麗,但一定是有力量的,有穿透力的。我期待在《大裂》裏,能感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直對那些,能夠引起我強烈好奇心的作品,特彆著迷。《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是一張充滿神秘感的地圖,吸引著我想要去探索。我迫不及待地想要打開這本書,去領略鬍遷老師筆下的世界。 我一直覺得,閱讀本身就是一種探索,一種發現。而《大裂》這本書,就好像為我打開瞭一扇通往一個充滿故事和情感的未知世界的門。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一次與一個深刻的靈魂的對話,一次對現實世界的深入體察。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

评分我一直覺得,《大象席地而坐》這部電影,真的是我近年來看過最震撼人心的一部作品瞭,那種絕望感,那種壓抑感,卻又在最後留下瞭一絲絲微弱的希望,真的讓我久久不能平靜。所以,當知道這本書《大裂》是改編自鬍遷老師的小說,我簡直是迫不及待地想把它拿到手。感覺就像是,我一直以為自己已經完全理解瞭電影裏的故事,但現在,我又可以深入到更深層的源頭,去瞭解那些文字裏的靈魂。 我特彆好奇,在小說裏,鬍遷老師是怎麼去刻畫那些人物的內心世界的?電影裏,我們看到很多演員的錶演,他們的眼神,他們的肢體語言,都充滿瞭故事,但小說裏,沒有瞭這些視覺元素,他又是如何用文字去描繪齣那種細膩、復雜的情感波動的?我期待在書裏,能看到更多人物的內心獨白,他們的糾結,他們的迷茫,他們那些無人知曉的脆弱。 而且,“大裂”這個名字,真的太有力量瞭。它讓我聯想到很多,無論是社會大環境的裂痕,還是人與人之間無法彌閤的隔閡,又或者是每個人內心深處的孤獨感。我希望在小說裏,能夠更深入地去體會這種“大裂”所帶來的影響,它如何扭麯瞭人物的生活,如何讓他們變得疲憊不堪,甚至絕望。 我一直覺得,好的作品,就應該能夠讓你在讀完之後,還能繼續思考。電影《大象席地而坐》就做到瞭這一點,它讓我對生命、對社會、對人的存在有瞭很多新的認識。我期待《大裂》這本書,也能帶給我類似的思考,它是否會讓我對現實生活有更深刻的理解?它是否會讓我對那些被忽視的群體有更多的同情和關注? 我特彆喜歡那種,文字有力量,但又不過分渲染的作品。鬍遷老師的文字,我聽彆人說,是那種帶著一種冷靜的客觀,但又飽含著深沉的情感。我期待在《大裂》裏,能看到更多這樣的筆觸,用最真實的語言,去描繪齣最觸動人心的故事。它是否會讓我感受到,即使是在最黑暗的環境裏,人性依然會有閃光點? 我一直覺得,改編作品最有趣的地方,就在於它能讓你看到同一個故事,在不同媒介上的呈現方式。電影給我的視覺和聽覺衝擊,小說又會給我帶來怎樣的文字想象?我期待能在小說裏,看到一些電影中沒有完全展開的細節,或者是在某些方麵有更深入的挖掘。 我尤其關注小說中人物的對話,以及他們之間的互動。電影中,很多對話都顯得非常簡短,但又充滿深意。我希望在小說裏,能看到更多更豐富的對話,通過這些對話,去瞭解人物的性格,去揭示他們的關係,去推動故事的發展。 我一直認為,一本好的小說,不僅僅是故事情節的推進,更重要的是對人物內心的挖掘。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是非常善於捕捉人物的微錶情,以及他們內心深處的活動。我期待在《大裂》裏,能夠看到更多這樣細膩的心理描寫,讓我能夠更深入地理解人物的動機和情感。 我一直覺得,一個好的故事,就像是一扇窗戶,讓我們能夠窺探到不同的世界,理解不同的人生。而《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是為我打開瞭一扇通往更深層、更真實的精神世界的大門。我迫不及待地想要走進這個世界,去感受鬍遷老師的文字魅力。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一種對現實的深刻洞察,一種對人性的細膩描繪。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

评分拿到《大裂》這本書,我心裏其實是帶著一種復雜的情緒的,既有期待,也有那麼一絲絲的沉重。說實話,《大象席地而坐》這部電影,真的是在我心頭留下瞭非常深刻的印記,它那種極緻的壓抑感,卻又在某些時刻閃耀齣人性的光輝,讓我久久不能忘懷。知道這本書是改編自鬍遷老師的小說,就像是為我打開瞭通往那個世界更深層次的另一扇門,我迫不及待想要去探究。 我一直覺得,好的小說,能夠讓你在閱讀的過程中,仿佛身臨其境,去感受那些人物的喜怒哀樂。我特彆好奇,鬍遷老師的文字,是怎麼去描繪齣那種“大裂”的感覺的?它不僅僅是一個名字,它一定承載著很多的情感和意義。我期待在書裏,能看到更多關於這種“裂痕”的具象化描寫,無論是環境的,還是人心的,亦或是社會結構的。 我喜歡那種,能夠觸及我內心深處,讓我産生共鳴的作品。電影《大象席地而坐》就做到瞭這一點,它讓我看到瞭很多現實中可能被忽視的角落,看到瞭那些在底層掙紮的人們。我希望《大裂》這本書,也能在文字上,帶給我類似的觸動,它是否會讓我對某些社會問題有更深刻的理解?它是否會讓我對那些在睏境中的人們有更多的同情心? 我一直覺得,一個好的故事,不應該隻是停留在錶麵,它應該能夠深入到人物的內心,去挖掘他們最真實的情感。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是非常善於捕捉這種內心的細膩之處。我期待在《大裂》裏,能夠看到更多關於人物心理的描寫,他們的孤獨,他們的渴望,他們的無奈,甚至他們那些微不足道的希望。 我一直認為,改編作品最有趣的地方,就在於它可以讓我們從不同的角度去理解同一個故事。電影以它的畫麵和聲音,給我們帶來一種直觀的感受,而小說,則可以讓我們在文字的想象中,去構建屬於自己的畫麵和情感。我期待在小說裏,能夠看到更多電影中可能沒有來得及展現的細節,或者是在某些方麵有更深入的拓展。 我尤其關注小說中人物的對話,以及他們之間微妙的互動。電影中,很多人物之間的交流都是非常簡練的,但卻充滿瞭張力。我希望在小說裏,能看到更多豐富和細膩的對話,通過這些對話,去展現人物的性格,去揭示他們之間的關係,去推動故事的發展。 我一直覺得,一個優秀的作傢,能夠用最樸實的語言,描繪齣最深刻的意義。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是如此。它不一定華麗,但一定是有力量的,有穿透力的。我期待在《大裂》裏,能感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直對那些,能夠引起我強烈好奇心的作品,特彆著迷。《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是一張充滿神秘感的地圖,吸引著我想要去探索。我迫不及待地想要打開這本書,去領略鬍遷老師筆下的世界。 我一直覺得,閱讀本身就是一種探索,一種發現。而《大裂》這本書,就好像為我打開瞭一扇通往一個充滿故事和情感的未知世界的門。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一次與一個深刻的靈魂的對話,一次對現實世界的深入體察。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

评分拿到《大裂》這本書,我內心湧起的是一種既熟悉又陌生的感覺。熟悉,是因為《大象席地而坐》這部電影帶給我的那種深刻的震撼,那種壓抑但又充滿力量的真實感,至今依然讓我迴味。陌生,是因為我將要踏入的是鬍遷老師文字構建的另一個世界,去探索那些電影可能沒有完全展現的故事的源頭,去感受文字的力量。 我特彆好奇,“大裂”這個名字,它背後究竟承載著怎樣的故事和情感?它不僅僅是一個簡單的稱謂,它一定象徵著一種無法彌閤的斷裂,或許是社會層麵的,或許是人與人之間的,又或許是每個人內心深處的孤獨。我期待在小說裏,能夠更深入地理解這種“大裂”是如何影響著人物的生活,如何讓他們在睏境中掙紮,又如何讓他們在絕望中尋找一絲希望。 我一直覺得,好的文學作品,能夠讓你在閱讀之後,依然久久不能平靜,甚至想要一遍又一遍地迴味。電影《大象席地而坐》就做到瞭這一點,它讓我對生命,對人性,對社會有瞭很多新的思考。我希望《大裂》這本書,也能帶給我類似的體驗,它是否會讓我對生活有更深刻的體察?它是否會讓我對那些被忽視的群體有更多的同情心? 我喜歡那種,文字帶有力量,卻又不過分煽情,而是以一種冷靜而又深刻的筆觸,去描繪人生的真實。鬍遷老師的文字,我聽彆人說,就是這樣的風格。我期待在《大裂》裏,能夠感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直認為,改編作品最有趣的地方,就在於它能夠讓我們從不同的角度去理解同一個故事。電影以其獨特的視覺和聽覺語言,帶給我們一種直觀的感受,而小說,則可以讓我們在文字的想象中,去構建屬於自己的畫麵和情感。我期待在小說裏,能夠看到更多電影中可能沒有完全展開的細節,或者是在某些方麵有更深入的挖掘。 我尤其關注小說中人物之間的關係,以及他們之間微妙的情感互動。電影中,很多人物之間的對話都非常簡練,但卻充滿瞭張力。我希望在小說裏,能看到更多豐富和細膩的對話,通過這些對話,去展現人物的性格,去揭示他們之間的關係,去推動故事的發展。 我一直覺得,一個優秀的作傢,能夠用最樸實的語言,描繪齣最深刻的意義。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是如此。它不一定華麗,但一定是有力量的,有穿透力的。我期待在《大裂》裏,能感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直對那些,能夠引起我強烈好奇心的作品,特彆著迷。《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是一張充滿神秘感的地圖,吸引著我想要去探索。我迫不及待地想要打開這本書,去領略鬍遷老師筆下的世界。 我一直覺得,閱讀本身就是一種探索,一種發現。而《大裂》這本書,就好像為我打開瞭一扇通往一個充滿故事和情感的未知世界的門。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一次與一個深刻的靈魂的對話,一次對現實世界的深入體察。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

评分終於,我盼星星盼月亮,《大裂》這本期待已久的書終於到手瞭!說實話,自從看瞭《大象席地而坐》這部電影,我的內心就被深深地觸動瞭,那種壓抑到極緻的絕望,卻又在某個瞬間閃耀齣的人性光輝,讓我至今難忘。知道這本書是改編自鬍遷老師的小說,我更是迫不及待地想去探究那個故事的根源。 我特彆好奇,“大裂”這個名字,它究竟象徵著什麼?它是我內心深處一直以來都感受到的那種,人與人之間、社會與個體之間的無法彌閤的斷裂感嗎?我期待在小說裏,能夠看到更多關於這種“裂痕”的細膩描繪,它如何影響著人物的生活,如何讓他們在絕望中掙紮,又如何在縫隙中尋找生存的可能。 我一直覺得,好的文學作品,能夠讓你在閱讀的過程中,仿佛身臨其境,去感受那些人物的喜怒哀樂。我期待在《大裂》中,能夠看到更多人物的內心獨白,他們的迷茫,他們的痛苦,他們那些不為人知的脆弱。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是能夠深入人心,觸及靈魂。 我喜歡那種,文字帶有力量,但又不過分渲染,而是以一種冷靜而又深刻的筆觸,去描繪人生的真實。我期待在《大裂》裏,能夠感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。電影《大象席地而坐》本身就充滿瞭這種力量,我相信小說一定也不會讓我失望。 我一直認為,改編作品最有趣的地方,就在於它能夠讓我們從不同的角度去理解同一個故事。電影以其獨特的視覺和聽覺語言,帶給我們一種直觀的感受,而小說,則可以讓我們在文字的想象中,去構建屬於自己的畫麵和情感。我期待在小說裏,能夠看到更多電影中可能沒有完全展開的細節,或者是在某些方麵有更深入的挖掘。 我尤其關注小說中人物之間的關係,以及他們之間微妙的情感互動。電影中,很多人物之間的對話都非常簡練,但卻充滿瞭張力。我希望在小說裏,能看到更多豐富和細膩的對話,通過這些對話,去展現人物的性格,去揭示他們之間的關係,去推動故事的發展。 我一直覺得,一個優秀的作傢,能夠用最樸實的語言,描繪齣最深刻的意義。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是如此。它不一定華麗,但一定是有力量的,有穿透力的。我期待在《大裂》裏,能感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直對那些,能夠引起我強烈好奇心的作品,特彆著迷。《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是一張充滿神秘感的地圖,吸引著我想要去探索。我迫不及待地想要打開這本書,去領略鬍遷老師筆下的世界。 我一直覺得,閱讀本身就是一種探索,一種發現。而《大裂》這本書,就好像為我打開瞭一扇通往一個充滿故事和情感的未知世界的門。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一次與一個深刻的靈魂的對話,一次對現實世界的深入體察。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

评分哇,終於等到《大裂》的實體書瞭!我之前看《大象席地而坐》的時候,就被那種壓抑又真實的電影氛圍深深震撼,知道它是改編自鬍遷老師的小說,心裏就一直掛念著,想深入瞭解那個故事的源頭。拿到書的那一刻,感覺就好像觸碰到瞭電影裏那些人物的情感內核,沉甸甸的,但又充滿著某種說不清道不明的吸引力。 這本書的名字《大裂》本身就很有畫麵感,仿佛在描繪一種無法彌補的、巨大的斷裂,無論是社會結構上的,還是人與人之間的,又或者是內心世界的。電影裏那種無處不在的絕望感,那種被生活壓得喘不過氣來的窒息感,我猜在小說裏一定會有更細膩、更深刻的展現。我尤其好奇,電影中的那些經典場景,比如那場經典的“去北方”的公路旅行,在小說裏是如何被描繪的?那些沉默的對話,那些眼神中的疲憊,那些不經意間流露齣的孤獨,鬍遷老師是如何用文字去捕捉和呈現的呢? 我一直覺得,好的文學作品,不隻是講一個故事,更是要觸碰到人心最柔軟或者最疼痛的地方。鬍遷老師的作品,從我有限的瞭解來看,是那種有力量、有溫度,同時又帶著一絲冷峻的作品。他筆下的人物,可能不完美,甚至有些狼狽,但他們卻是鮮活的,真實的,仿佛就是我們身邊某個熟悉的身影。我期待在這本書裏,能夠看到更多這樣的人物,聽到他們內心的呐喊,感受到他們微弱的掙紮。 《大象席地而坐》這部電影,留給我的震撼不僅僅是故事本身,更多的是它所營造的那種氛圍,那種“活下去”的艱難,以及在絕望中依然閃爍著的人性光輝。我非常好奇,小說中的人物,他們所麵臨的睏境,是否比電影中更加復雜和多層次?他們是如何在這樣壓抑的環境中,尋找齣路,或者說是苟延殘喘?我期待能夠從文字中,更深入地理解他們的動機,他們的選擇,以及他們最終的命運。 而且,我一直覺得,一部優秀的作品,能夠引發讀者去思考,去反芻。電影《大象席地而坐》讓我思考瞭很多關於生命、關於社會、關於存在的意義。我希望《大裂》這本書,也能夠帶給我類似的思考。它是否會讓我重新審視自己所處的世界,重新認識人與人之間的關係?它是否會讓我對那些被忽視的角落,那些沉默的群體,有更深刻的體察? 我特彆喜歡那種能夠勾起讀者共鳴的文字,那種不需要過多的修飾,但卻字字珠璣,直擊人心的力量。鬍遷老師的文字,給我的感覺就是如此。他能夠用最簡潔的語言,描繪齣最復雜的情感,能夠用最尋常的場景,揭示齣最深刻的現實。我期待在這本書裏,能夠反復品味那些讓我印象深刻的句子,讓它們在我的腦海裏迴蕩,引發更多的聯想。 說實話,我平時看書的口味比較雜,但對於這種能夠反映現實、觸及心靈的作品,總是情有獨鍾。尤其是在當下的社會環境中,我們似乎越來越需要這樣的作品,來幫助我們理解自己,理解他人,理解這個世界。而《大裂》這本書,加上它與《大象席地而坐》的淵源,讓我對它充滿瞭期待。 我特彆關注小說中人物的心理刻畫。電影中,很多時候是通過角色的眼神、肢體語言來傳達情緒的,我很好奇在小說裏,鬍遷老師是如何用文字來展現這些細膩的情感變化的。是內心的獨白?是與其他角色的對話?還是通過對環境的描繪來烘托人物的心境?我期待能夠從中學習到,如何更精準地捕捉和錶達人物的內心世界。 對於電影《大象席地而坐》的改編,我一直覺得是一個非常有挑戰性的過程,因為電影本身已經非常成功地傳達瞭它的主題和情感。我很好奇,小說與電影在情節、人物塑造、甚至是主題錶達上,會有哪些異同?是更側重於電影中沒有展開的細節,還是在某些方麵有更深刻的拓展?我非常期待能夠通過閱讀小說,去發現電影之外的更多維度。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一種情感的連接,一種思想的啓迪。我迫不及待地想要沉浸在鬍遷老師的文字世界裏,去感受那些“大裂”背後的故事,去理解那些在裂縫中掙紮求生的人們。我相信,這一定會是一次難忘的閱讀體驗。

评分終於,在韆呼萬喚之後,《大裂》這本書終於到瞭我的手中!我之前被電影《大象席地而坐》深深地觸動瞭,那種壓抑感,那種無奈感,卻又在不經意間流露齣的堅韌,讓我久久不能忘懷。知道這部電影是改編自鬍遷老師的小說,我的心裏就一直癢癢的,想去探究故事的源頭,想去感受文字的力量。 我特彆好奇,“大裂”這個名字,它究竟象徵著什麼?它是我一直以來感受到的那種,社會結構上的裂痕,人與人之間的隔閡,還是每個人內心深處的孤獨?我期待在小說裏,能夠更深入地去體會這種“裂痕”是如何影響著人物的生活,如何讓他們在絕望中掙紮,又如何在縫隙中尋找生存的可能。 我一直覺得,好的文學作品,能夠讓你在閱讀的過程中,仿佛身臨其境,去感受那些人物的喜怒哀樂。我期待在《大裂》中,能夠看到更多人物的內心獨白,他們的迷茫,他們的痛苦,他們那些不為人知的脆弱。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是能夠深入人心,觸及靈魂。 我喜歡那種,文字帶有力量,但又不過分渲染,而是以一種冷靜而又深刻的筆觸,去描繪人生的真實。我期待在《大裂》裏,能夠感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。電影《大象席地而坐》本身就充滿瞭這種力量,我相信小說一定也不會讓我失望。 我一直認為,改編作品最有趣的地方,就在於它能夠讓我們從不同的角度去理解同一個故事。電影以其獨特的視覺和聽覺語言,帶給我們一種直觀的感受,而小說,則可以讓我們在文字的想象中,去構建屬於自己的畫麵和情感。我期待在小說裏,能夠看到更多電影中可能沒有完全展開的細節,或者是在某些方麵有更深入的挖掘。 我尤其關注小說中人物之間的關係,以及他們之間微妙的情感互動。電影中,很多人物之間的對話都非常簡練,但卻充滿瞭張力。我希望在小說裏,能看到更多豐富和細膩的對話,通過這些對話,去展現人物的性格,去揭示他們之間的關係,去推動故事的發展。 我一直覺得,一個優秀的作傢,能夠用最樸實的語言,描繪齣最深刻的意義。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是如此。它不一定華麗,但一定是有力量的,有穿透力的。我期待在《大裂》裏,能感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直對那些,能夠引起我強烈好奇心的作品,特彆著迷。《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是一張充滿神秘感的地圖,吸引著我想要去探索。我迫不及待地想要打開這本書,去領略鬍遷老師筆下的世界。 我一直覺得,閱讀本身就是一種探索,一種發現。而《大裂》這本書,就好像為我打開瞭一扇通往一個充滿故事和情感的未知世界的門。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一次與一個深刻的靈魂的對話,一次對現實世界的深入體察。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

评分拿到《大裂》這本書,感覺就像是收到瞭一封來自遙遠彼岸的信,裏麵裝著我一直以來非常好奇的故事。我之前對鬍遷老師的瞭解,主要還是來自於電影《大象席地而坐》,那部電影給我的衝擊力實在太大瞭,那種絕望到極緻的悲傷,卻又帶著一絲不屈的生命力,讓我久久無法忘懷。知道這本書是改編自鬍遷老師的小說,就好像電影的幕布落下後,我終於有機會去探究它背後的根源,去聆聽導演和原著作者的共鳴。 我尤其好奇,小說中的那些人物,他們是如何一步步走嚮自己最終的命運的?電影中,我們看到的往往是結果,是他們被生活推嚮的某個節點,但在小說裏,我期待能夠看到更完整的過程,更細膩的心理轉變。比如,電影中那個想要去北方的人,他的“去北方”究竟意味著什麼?是逃離?是尋找?還是某種象徵性的告彆?在小說裏,我希望能更深入地理解他的動機,他的內心獨白,以及他在這個過程中所經曆的種種掙紮和思考。 鬍遷老師的文字,我聽朋友說,有一種獨特的“粗糲感”,但又飽含深情。我特彆期待在這種“粗糲”中,能夠感受到人性的真實和脆弱。我希望這本書能夠讓我看到,在社會的夾縫中,那些被忽視的個體,他們是如何生活的,他們是如何感受的,他們是如何在絕望中依然保留著一絲微弱的希望的。我不怕讀到沉重的故事,我反而覺得,那些能夠真實反映生活殘酷麵的作品,更能觸動人心。 我一直覺得,好的小說,不隻是講故事,更是要創造一個世界,一個讓讀者能夠沉浸其中,去感受,去思考的世界。從電影《大象席地而坐》的影像風格來看,鬍遷老師的小說,也一定充滿瞭強烈的個人風格和獨特的觀察視角。我期待在《大裂》中,能夠看到更多這樣令人印象深刻的場景描寫,能夠通過文字,去想象那些具體的畫麵,去體會那些人物所處的環境。 而且,我個人對那種帶有社會關懷的作品,總是特彆留意。鬍遷老師的作品,似乎總是在觸及一些現實中比較敏感的問題,比如貧睏,比如壓抑,比如個體的無力感。我希望通過閱讀《大裂》,能夠對這些問題有更深刻的理解,能夠從更廣闊的視角去看待社會,看待人生。它是否會讓我對某些群體有新的認識?它是否會引發我對社會結構的反思? 我特彆喜歡那種,讀完之後,能夠讓你久久不能平靜,甚至想要一遍又一遍迴味的書。我希望《大裂》就是這樣一本書。它不一定能提供什麼“答案”,但它一定能夠讓你在閤上書本之後,繼續思考,繼續感受。它是否會留下一些揮之不去的畫麵,一些難以忘懷的句子? 對我來說,閱讀本身就是一種探索,一種體驗。而《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是一張藏寶圖,指引著我走嚮一個充滿未知但又充滿吸引力的精神世界。我迫不及待地想要開始這段旅程,去感受鬍遷老師的文字力量,去理解那個“大裂”的世界。 我一直覺得,每個作者都有自己獨特的“語言係統”,能夠創造齣屬於自己的文學宇宙。我非常期待能夠在這個《大裂》的世界裏,感受到鬍遷老師獨特的“語言頻率”,他的敘事節奏,他的情感錶達方式。他是否會用一些非常規的結構來講述故事?他是否會用一些意想不到的比喻來觸動讀者? 我對小說中人物之間的關係,也充滿好奇。電影中,人物之間的互動,往往是那種欲說還休,或者充滿張力的。我希望在小說裏,能夠看到更多人物之間細微的情感交流,那些不被言語錶達齣來的情感,那些在眼神、動作中流露齣的東西。它是否會讓我感受到,人與人之間的連接,即便是在最艱難的環境下,依然是存在的? 總而言之,《大裂》這本書,對我而言,不僅僅是讀一本小說,更像是一次與一個深刻的靈魂的對話,一次對現實世界的深入體察。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

评分終於等到《大裂》這本書瞭!說實話,自從看瞭《大象席地而坐》之後,我就一直對這部電影的“原著”充滿好奇,感覺像是電影的幕布落下後,我終於有機會去探究它背後的根源,去瞭解那些文字裏的靈魂。鬍遷老師的名字,也因此在我心中留下瞭深刻的印象。 我一直對那些能夠觸及現實,展現底層人民生活睏境的作品很感興趣。電影《大象席地而坐》就做到瞭這一點,它那種壓抑到極緻的絕望感,卻又在某些時刻閃耀齣人性的光輝,讓我久久不能平靜。我期待《大裂》這本書,也能帶給我類似的觸動,它是否會讓我對現實生活有更深刻的理解?它是否會讓我對那些在睏境中的人們有更多的同情心? 我非常好奇,“大裂”這個名字,它背後究竟承載著怎樣的故事和情感?它不僅僅是一個簡單的稱謂,它一定象徵著一種無法彌閤的斷裂,或許是社會層麵的,或許是人與人之間的,又或許是每個人內心深處的孤獨。我期待在小說裏,能夠更深入地理解這種“大裂”是如何影響著人物的生活,如何讓他們在睏境中掙紮,又如何讓他們在絕望中尋找一絲希望。 我喜歡那種,文字帶有力量,卻又不過分渲染,而是以一種冷靜而又深刻的筆觸,去描繪人生的真實。鬍遷老師的文字,我聽彆人說,就是這樣的風格。我期待在《大裂》裏,能夠感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直認為,改編作品最有趣的地方,就在於它能夠讓我們從不同的角度去理解同一個故事。電影以其獨特的視覺和聽覺語言,帶給我們一種直觀的感受,而小說,則可以讓我們在文字的想象中,去構建屬於自己的畫麵和情感。我期待在小說裏,能夠看到更多電影中可能沒有完全展開的細節,或者是在某些方麵有更深入的挖掘。 我尤其關注小說中人物之間的關係,以及他們之間微妙的情感互動。電影中,很多人物之間的對話都非常簡練,但卻充滿瞭張力。我希望在小說裏,能看到更多豐富和細膩的對話,通過這些對話,去展現人物的性格,去揭示他們之間的關係,去推動故事的發展。 我一直覺得,一個優秀的作傢,能夠用最樸實的語言,描繪齣最深刻的意義。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是如此。它不一定華麗,但一定是有力量的,有穿透力的。我期待在《大裂》裏,能感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直對那些,能夠引起我強烈好奇心的作品,特彆著迷。《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是一張充滿神秘感的地圖,吸引著我想要去探索。我迫不及待地想要打開這本書,去領略鬍遷老師筆下的世界。 我一直覺得,閱讀本身就是一種探索,一種發現。而《大裂》這本書,就好像為我打開瞭一扇通往一個充滿故事和情感的未知世界的門。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一次與一個深刻的靈魂的對話,一次對現實世界的深入體察。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

评分拿到《大裂》這本書,我的心情有點復雜,既有對鬍遷老師文字世界的期待,也有因為《大象席地而坐》所帶來的沉重感。那部電影,真的是在我心裏留下瞭很深的印記,它那種極緻的壓抑,卻又在某些時刻閃爍齣人性的光輝,讓我久久不能平靜。知道這本書是改編自他寫的小說,我感覺像是又一次踏入瞭那個充滿故事和情感的世界。 我一直非常好奇,鬍遷老師是如何在文字中去構建齣“大裂”的意象的。這個名字本身就充滿瞭力量,它讓我聯想到社會結構上的斷裂,人與人之間的隔閡,以及每個人內心深處的孤獨。我期待在小說裏,能更深入地去體會這種“裂痕”是如何影響著人物的生活,如何讓他們在絕望中尋找齣路,或者隻是單純地掙紮。 我特彆喜歡那種,能夠觸及靈魂深處,引發深刻思考的作品。電影《大象席地而坐》就做到瞭這一點,它讓我對生命、對社會、對人的存在有瞭很多新的認識。我希望《大裂》這本書,也能在文字上,給我帶來類似的觸動,它是否會讓我對現實生活有更深刻的理解?它是否會讓我對那些在睏境中的人們有更多的同情心? 我喜歡那種,文字帶著力量,但又不過分渲染,而是以一種冷靜而又深刻的筆觸,去描繪人生的真實。鬍遷老師的文字,我聽彆人說,就是這樣的風格。我期待在《大裂》裏,能夠感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直認為,改編作品最有趣的地方,就在於它能夠讓我們從不同的角度去理解同一個故事。電影以其獨特的視覺和聽覺語言,帶給我們一種直觀的感受,而小說,則可以讓我們在文字的想象中,去構建屬於自己的畫麵和情感。我期待在小說裏,能夠看到更多電影中可能沒有完全展開的細節,或者是在某些方麵有更深入的挖掘。 我尤其關注小說中人物之間的關係,以及他們之間微妙的情感互動。電影中,很多人物之間的對話都非常簡練,但卻充滿瞭張力。我希望在小說裏,能看到更多豐富和細膩的對話,通過這些對話,去展現人物的性格,去揭示他們之間的關係,去推動故事的發展。 我一直覺得,一個優秀的作傢,能夠用最樸實的語言,描繪齣最深刻的意義。鬍遷老師的文字,給我的感覺,就是如此。它不一定華麗,但一定是有力量的,有穿透力的。我期待在《大裂》裏,能感受到這種文字的力量,它如何能夠觸動人心,如何能夠引發思考。 我一直對那些,能夠引起我強烈好奇心的作品,特彆著迷。《大裂》這本書,帶著它與《大象席地而坐》的淵源,就像是一張充滿神秘感的地圖,吸引著我想要去探索。我迫不及待地想要打開這本書,去領略鬍遷老師筆下的世界。 我一直覺得,閱讀本身就是一種探索,一種發現。而《大裂》這本書,就好像為我打開瞭一扇通往一個充滿故事和情感的未知世界的門。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。 總而言之,《大裂》這本書,對我來說,不僅僅是一本小說,更像是一次與一個深刻的靈魂的對話,一次對現實世界的深入體察。我期待它能夠給我帶來震撼,給我帶來思考,也給我帶來一些不一樣的感悟。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有