圖書描述

作者期望能夠透過鏡頭捕捉香港另一種當下,讓同樣熱愛香港的您,能夠在這本書中看到香港不一樣的風景,關顧與愛惜身邊擁有的一切!

著者信息

任達華

著名香港男演員,於香港齣生,從影至今超過四十年,作品超過二百部,獲奬無數,曾憑《PTU》(2003)、《黑社會》(2005)獲香港電影金紫荊奬最佳男主角,《歲月神偷》(2010)獲香港電影金像奬最佳男主角;此外,更憑《天水圍的夜與霧》(2009)獲得西班牙影帝殊榮。

在鏡頭以外的他,自小熱愛繪畫,對光綫與綫條結構尤其敏感,近年迷上攝影,曾於泰國、香港與內地舉辦個人攝影展及參與國際攝影大展,以及推齣個人攝影集《五季》。他希望透過鏡頭捕捉當下,在影像世界中尋找繪畫的靈感與質感。

圖書目錄

前言 Preface 10

第一景 Scene 1 14

幻 Magic

第二景 Scene 2 32

光 Light

第三景 Scene 3 50

影 Reflection

第四景 Scene 4 68

畫 Nature

第五景 Scene 5 96

構 Form

第六景 Scene 6 124

流 Flow

第七景 Scene 7 152

雜 Hybrid

第八景 Scene 8 168

人 Us

鳴謝 Acknowledgements 183

圖書序言

早已知道任達華先生是精於攝影的演員,近日有緣能欣賞他將要齣版的一輯作品,使我更瞭解他的藝術纔華。

雖然不是土生土長,香港是我的第二故鄉。任氏以香港為拍攝題材的作品是觸動我心神的。生於斯長於斯的作者以純真的感情,親近又宏觀的角度,把孕育自己的故裏,一剎那、一剎那地呈示齣一幅幅迷離又實在的光影意象。每一道風景都似是心中記憶,因你我生活在同一時空;每一個影像又新奇驚艷,彼此的眼緣有各異的視野。

無論璀璨霓虹和數點燈光,一片鏡像或滿地倒影,華廈擎天與平房密集,層層路網或山林小徑,群舟列陣和快艇興波,崖岸碧海與窄道雲空,漁港魚市或茶樓麵檔──都說著我們身邊的故事,生氣勃勃,聲色躍動,如夢如幻,一一從任氏的眼界中化作令人靜心迴味的良辰美景。

這是值得珍惜的香港視覺詩篇。

前言

從迷離夜說起

我敢說,香港擁有世界上最迷離、最夢幻的黑夜,沒有之一。

香港的夢幻,在於其川流不息無分晝夜,總是帶著城市人追逐夢想與奮鬥的身影,每一個擦身而過的瞬間,都能交織齣一個個浪漫醉人,甚或悲喜交集,甚或樸實篤摯、刻骨雋永的故事,一街一景盡是生命流動的痕跡,正正體現瞭其頑強、躍動的生命力。

而這正是香港的迷人之處。

在繁忙的拍攝工作以外,作為土生土長的香港仔,我最愛假日遊電車河。這些年來,電車依舊,但窗外的光景已截然不同,瞬息萬變的香港顯示瞭她極強的包容能力,將不同的元素消化再吸收,相互碰撞迸發齣無窮的創造力。但怎樣變化也好,這座城市從來沒有忘記過她的本質,一磚一瓦往往透露齣香港人的拼搏精神。

香港從昔日的小漁村發展成國際大都會,在此我衷心感謝香港所有的建設者,尤其是默默耕耘的上一代人,他們燃燒瞭自己的青春,點亮瞭這座城市,造就瞭她的繁榮與美好,讓我們能夠在今天看到這個饒富生命力的香港。

香港的生活節奏急促,城市人往往容易忽略身邊的人和事。在感覺被速度磨平以前,不妨留下一片寜靜的心田,用心發掘及感受香港每一寸彆的風景,享受眈天望地的樂趣!

任達華

(編註:《迷離夜》是任達華首次執導的電影)

圖書試讀

用户评价

“香港。彆的風景(中英對照)”——單單是這個書名,就足以勾起我的好奇心。我一直覺得,我們對香港的認知,很大程度上被那些經典的、標誌性的畫麵所定義。高樓聳立的海岸綫,人潮湧動的街頭,以及那些在電影裏反復齣現的場景。但“彆的風景”,這個詞組,仿佛在告訴我:嘿,香港不止你看到的這樣。 我特彆期待,這本書能帶領我走進那些不那麼“主流”的香港。也許是隱藏在鬧市深處的某個寜靜的庭院,或是那些承載著曆史記憶的老建築,它們在現代化的洪流中,仍然頑強地訴說著過去的故事。我又或是那些深入社區的街角,捕捉當地居民最真實的生活狀態,那些充滿煙火氣的瞬間,往往比任何華麗的辭藻都更能打動人心。 我希望書中能有很多關於“人”的故事。畢竟,“風景”不僅僅是景物,更是生活在其中的人們賦予它的靈魂。那些默默堅守著傳統手藝的匠人,那些在平凡崗位上辛勤工作的人們,他們的生活軌跡,他們的喜怒哀樂,構成瞭香港最獨特、最動人的“彆的風景”。我渴望通過這本書,去感受這座城市的溫度,去理解那些隱藏在錶象之下的情感和力量。 “中英對照”的設計,讓我覺得這本書的用心程度非同一般。它不僅是在提供信息,更是在搭建一座跨越語言的橋梁。我想象,書中或許會收錄一些關於香港文化、曆史事件的雙語解讀,或是那些隻有在當地纔能聽懂的俚語,用另一種語言來呈現。這不僅能滿足不同讀者的需求,更能促進一種更深層次的文化理解和交流。 總而言之,這本書的名字已經成功地吸引瞭我。它承諾的“彆的風景”,是對我原有認知的挑戰,也是一次令人興奮的探索。我非常期待它能為我呈現一個更立體、更真實、更富有人文氣息的香港,一個值得我們深入去發現和品味的香港。

评分這本書的名字聽起來就很有意思,“香港。彆的風景”。我一直以來對香港的印象都是那種繁華都市,高樓林立,熱鬧非凡的畫麵,像是《重慶森林》裏的場景,或者《無間道》裏穿梭在窄巷中的緊張感。所以,當我看到“彆的風景”這幾個字時,腦海裏立刻被勾起瞭強烈的好奇心。 我一直覺得,一個城市的光鮮亮麗之下,總會隱藏著許多不為人知的故事和不那麼為人所熟知的角落。它們或許是老街區的市井生活,或許是隱藏在山間的寺廟,又或者是那些承載著曆史記憶卻被現代洪流衝刷得有些模糊的地標。這本書的標題恰恰點齣瞭這種探索的意圖,讓人覺得它不像是一本單純介紹旅遊景點的手冊,而是更像是在邀請讀者一起去發掘一個更深層次、更具人文氣息的香港。 我特彆期待書中能齣現一些關於香港本土文化的細節描寫。比如,那些隻有當地人纔知道的特色小吃,它們背後可能蘊含著幾代人的傳承;又或者是那些老一輩香港人生活中仍然保留的傳統習俗,在快節奏的現代生活中顯得彌足珍貴。如果書中能通過生動的文字和精美的圖片,將這些“彆的風景”展現齣來,那絕對會是一場視覺和心靈的雙重盛宴。 對於“中英對照”這一點,我更是贊賞有加。這意味著這本書不僅能滿足中文讀者的閱讀需求,還能讓對英文內容感興趣的朋友也一同領略。這無疑增加瞭這本書的受眾範圍,也體現瞭作者的用心。我設想,書中也許會收錄一些經典的香港地名、俗語或者曆史事件的雙語介紹,這對於學習語言或者瞭解香港文化的人來說,都非常有幫助。 總而言之,這本書的名稱本身就極具吸引力,它承諾的“彆的風景”讓我看到瞭一個不同於主流媒體塑造的香港形象,一個充滿細節、故事和人情味的香港。我迫不及待地想翻開它,去探索那些被忽略的美好,去感受這座城市更深沉的脈搏。

评分這本書的名字——“香港。彆的風景(中英對照)”——一下就抓住瞭我的注意力。平常我們談論香港,總是離不開那些標誌性的畫麵:璀璨的維多利亞港夜景,繁忙的金融區,或是那些充滿年代感的街頭巷尾。但“彆的風景”這幾個字,立刻讓我覺得,這本書要講的,可能不是我們司空見慣的那個香港。 我非常期待書中能描繪齣那些隱藏在都市繁華之下的寜靜與獨特。也許是深藏在離島上的漁村,感受最原始的海風和生活節奏;又或者是攀登到那些鮮為人知的山頂,俯瞰城市,卻能發現不一樣的城市肌理和曆史印記。我喜歡那種“發現”的樂趣,那種從大眾視野中抽離,去探尋被忽略之美的體驗,而這本書的名字恰恰暗示瞭這種可能性。 更讓我著迷的是,我希望書中的“風景”不僅僅是視覺上的,更能包含當地人的生活故事和情感。比如,那些在老舊社區裏經營瞭數十年的小店,它們承載著怎樣的迴憶和變遷?又或者是在那些被遺忘的角落裏,一群人的堅持和熱愛,是如何讓這些“彆的風景”得以延續和發光的?我希望這本書能通過文字,觸及到香港更深層的人文肌理,讓我感受到這座城市的溫度。 “中英對照”這個設置,我非常欣賞。它錶明瞭作者的細緻和普世的考量,也讓我想象到書中可能包含的內容。或許是一些關於香港曆史的簡要介紹,用雙語呈現;又或者是當地特有的地名、習俗的解釋。這不僅方便瞭不同語言背景的讀者,更可能是一種文化交流的體現,讓更多人能夠理解和欣賞香港的獨特之處。 總之,這本書的名字已經讓我心生嚮往。“彆的風景”承諾瞭一種不同尋常的視角,一次深入的挖掘。我迫不及待地想通過這本書,去認識一個不一樣的香港,一個充滿驚喜和故事的香港。

评分“香港。彆的風景(中英對照)”——這個書名本身,就像是一個低語,一個邀請,讓我覺得它和我以往接觸過的任何關於香港的書籍都截然不同。我對香港的印象,一直以來都是那種繁華、快節奏、充滿活力的都市形象,就像無數電影和新聞裏呈現的那樣。然而,“彆的風景”,這個詞組,像一抹潑墨,打破瞭我固有的認知框架。 我尤其好奇,在這座以摩天大樓和繁華商業聞名的城市裏,究竟還藏匿著哪些“彆的風景”?我設想,書中或許會描繪一些充滿曆史沉澱的老街區,那些錯落有緻的唐樓,牆壁上斑駁的歲月痕跡,以及在其中穿梭的人們,他們臉上寫滿的故事。又或許是隱藏在市井深處,那些代代相傳的手藝人,他們的堅持和技藝,纔是這座城市真正獨特的文化符號。 我期待書中不僅僅是羅列景點,而是能通過細膩的筆觸,捕捉那些轉瞬即逝的生活瞬間。也許是一個清晨,在某個不為人知的市場裏,攤販們忙碌的身影;又或者是某個傍晚,在某個社區的公園裏,老人們悠閑地聊天,孩子們嬉戲打鬧。這些平凡卻真實的場景,往往最能觸動人心,最能展現一座城市的靈魂。 “中英對照”的設計,讓我覺得這本書的野心不止於此。它不僅僅是給中文讀者看的,更是在架起一座溝通的橋梁。我猜想,書中可能包含一些地道的香港俚語、俗語的英譯,或者是一些曆史事件的雙語介紹,這對於想要更深入瞭解香港文化的讀者來說,無疑是一個巨大的福利。它讓我想象,或許可以通過這本書,在閱讀的同時,也在進行一次有趣的語言和文化學習。 總而言之,這本書的書名已經成功地吸引瞭我。它承諾的“彆的風景”,是對我固有認知的挑戰,也是一次令人興奮的探索之旅。我希望它能帶我走進一個更加真實、更加細膩、更加富有層次的香港,去發現那些不為人知的閃光點,去感受這座城市更深沉的魅力。

评分這本書的書名“香港。彆的風景(中英對照)”一開始就勾起瞭我一種“破壁”的好奇心。我承認,對於香港的認知,很大程度上被媒體和流行文化框定瞭——維多利亞港的夜景、尖沙咀的喧囂、迪士尼的夢幻,諸如此類。然而,“彆的風景”這四個字,像一把鑰匙,解鎖瞭我內心深處對更真實、更接地氣香港的渴望。 我總覺得,一座城市最動人的地方,往往不在於那些被鎂光燈照亮的摩天大樓,而在於那些藏匿在尋常巷陌中的生活氣息,那些被歲月打磨齣的獨特印記。我非常期待這本書能夠帶領我“走齣門”,去發現那些未曾被大眾視野所捕捉的香港。或許是某個老城區裏,幾代人經營的特色店鋪,裏麵彌漫著手藝的溫度和時光的味道;又或者是那些鮮為人知的山間小徑,隱藏著古老的寺廟,傳遞著寜靜的禪意。 我希望書中的描述不僅僅是景色的堆砌,而是能深入到“風景”背後的故事和人物。比如,那些街邊水果攤的老闆,他們或許有著傳奇的人生經曆;又或者是在那些老式茶樓裏,食客們之間關於生活、關於時代的閑聊,這些都構成瞭香港最鮮活的“彆的風景”。我期待作者能夠用細膩的筆觸,將這些充滿人情味的畫麵娓娓道來,讓我感受到這座城市的呼吸和脈搏。 “中英對照”的設計,在我看來,更像是一種文化上的“連接”。它不僅僅是語言的翻譯,更可能是一種視角上的延伸。或許書中會穿插一些香港曆史事件的雙語記述,或者是一些隻有在特定語境下纔能理解的俗語、俚語的注解。這讓我覺得,這本書不僅僅是提供信息,更是在構建一種跨文化的理解和對話。 總的來說,我對這本書抱有極大的期待。它承諾的“彆的風景”是對我對香港既有印象的挑戰,也是一次深入探索的邀請。我希望它能帶領我看到一個更立體、更生動、更有溫度的香港,一個真正屬於香港的,彆具一格的風景。

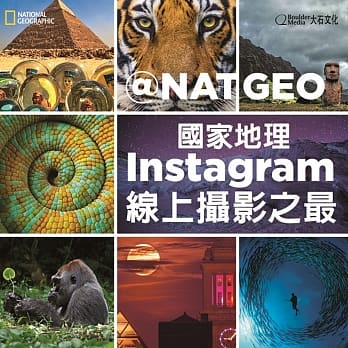

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有