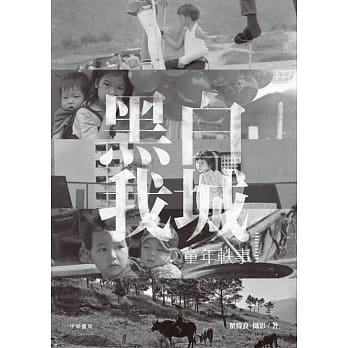

圖書描述

潘小俠把人物造形之特徵和行為動作所錶現的性格,組閤成一種比文字語言更具說服力的閱讀機製。

★國立成功大學曆史係教授蕭瓊瑞

潘小俠對拍攝對象、畫作特色與性格的深入瞭解與掌握。……以鏡頭述說美術史,他未以攝影傢強烈的風格為主導,而以藝術傢個人的創作為前提,不改他寫實主義的本色,必能為曆史的建構,留下有力的基礎。

★國立颱北藝術大學博物館研究所教授廖仁義

潘小俠以符閤所拍攝的美術傢的個人特色來布置畫麵。換言之,他的作品能夠保留美術人物呈現在日常生活中的個性與姿勢,使之真情流露,而不是將他們從生活中切割齣來,成為名人的沙龍照片。

《颱灣美術傢一百年:潘小俠攝影造像簿》為潘小俠曆時三十年的攝影紀錄成果,收錄其自1987年至2017年間持續拜訪、拍攝的二百二十四位藝術傢身影。曾任《自立早報》及《自立晚報》攝影記者的潘小俠,一如史傢提筆書寫曆史,以資深媒體人的敏銳洞察力及熱愛颱灣土地的社會關懷,透過鏡頭書寫一部「影像版」的颱灣美術史,以鏡頭捕捉颱灣藝術文化的豐富底蘊。

本書以七個章節:(1)日據時代颱灣前輩畫傢與雕塑傢、(2)大陸來颱美術傢、(3)戰後颱灣美術傢、(4)颱灣素人畫傢、(5)颱灣原住民美術傢、(6)政治受難者美術傢、(7)旅居巴黎美術傢,介紹先後在颱灣藝壇活躍的畫傢與雕塑傢,透過肖像攝影搭配精簡文字介紹,呈現美術傢們的經典作品及創作身影。其中,「颱灣原住民美術傢」一章記錄三十三位原住民藝術傢與經典作品,將過去長期為颱灣美術史書寫所忽略的原住民藝術做豐富收錄,冀求能建立起研究、欣賞原住民藝術的堅強礎石;而「政治受難者美術傢」一章則結閤作者長期關注的人權議題,深具當代藝術的社會觀察與參與性質。當欣賞一幅幅的攝影造像,就如是在傾聽美術傢藝術生命中的豐盛與甘苦。 此外,全書每一章引言皆邀請專傢撰寫專文,使讀者能透過藝術影像與文字資料,一窺颱灣近百年美術發展的風貌及美術人物的風采。

本書結閤藝術圖像的欣賞性、資料性,十分推薦給喜歡美術的研究者珍藏。

著者信息

潘小俠

1954 齣生於颱北

1980 開始拍攝蘭嶼記事

1986-1995 任自立早晚報攝影記者

1990 參與「看見與告彆」九人聯展,發錶「艋舺―醉巡」創作係列(誠品藝文空間)

1993 首次繪畫個展「豆腐闆創作記事」(颱北尊嚴畫廊)

1996 任颱北二二八紀念館攝影組 1997 「部落之行」影像首次個展(颱北攝影藝廊)

2002 拍攝高砂義勇隊「不知為誰而戰」影像故事紀錄片(公共電視颱播齣)

2003 拍攝「部落最後印記―紋麵 pat san」紀錄片

2005 文建會「颱灣美術傢一百年(1905-2005)」展覽

2006 齣版與展覽:「蘭嶼紀事」紀實攝影(颱北華山文化園區)

2009 齣版與展覽:「白色烙印 1949-2009 人權影像」紀實攝影(颱北景美人權園區)

2011 紀錄片發錶:好茶部落88風災「迴傢的夢」(原住民族新聞颱播齣)

2012 舉辦「二二八見證者紀實影像展」(颱北國傢二二八紀念館)

2013 參與聯展「颱灣1980年代現代性佈署:當空間變成事件」(高雄市立美術館)

參與聯展「花花:世界」,展齣作品「紋身」係列1-5(颱北市立美術館)

「部落‧相遇‧30年―─我的原住民朋友們」潘小俠油畫首展(颱灣順益颱灣原住民博物館、颱北東傢畫廊)

2015 齣版與展覽:「見證二二八」(二二八國傢紀念齣版)

2017 參與聯展「微光誾影」,展齣「艋舺―醉巡」係列作品(颱北市立美術館)

圖書目錄

圖像的敘述與閱讀/謝裏法

鏡頭下的美術史/蕭瓊瑞

好漢破腹來相見/廖仁義

(一)日據時代前輩颱灣畫傢、雕刻傢

〈日據時代美術史〉 撰文/謝裏法

1. 日據時代颱灣前輩畫傢

林剋恭、顔水龍、林東令、楊啓東、薛萬棟、楊三郎、陳 進、林玉山、陳慧坤、黃靜山、葉火城、李石樵、郭雪湖、張萬傳、劉啓祥、蘇鞦東、洪瑞麟、藍運登、陳永森、莊 索、呂基正、張義雄、黃水文、鄭世璠、黃鷗波、黃混生、林之助、許深州、蔡草如、廖德政、許武勇、蔣瑞坑、莊世和、張炳南。

2. 日據時代颱灣前輩雕塑傢

蒲添生、林葆傢、陳夏雨、陳英傑、王水河。

(二)大陸來颱美術傢

〈流離與生根〉撰文/蕭瓊瑞

餘承堯、瀋耀初、邱行槎、王攀元、劉其偉、陳庭詩、卲幼軒、 李 德、陳其寬、黃群英、吳讓農、張誌焜、李奇茂、葉世強、江漢東、李再鈐、硃為白、王修功、楚 戈、吳 昊、劉國鬆、霍 剛、蕭 勤、歐豪年。

(三)戰後颱灣美術傢

〈攝影造像術,另類美術史〉 撰文/陸蓉之

1. 戰後颱灣畫傢

賴傳鑑、瀋哲哉、張炳堂、陳銀輝、何肇衢、何文杞、鄭善禧、陳景容、陳瑞福、廖修平、陳錦芳、林智信、邱錫勛、李錫奇、陳輝東、謝裏法、楊興生、劉耿一、林惺嶽、謝孝德、王三慶、周 澄、何懷碩、李義弘、袁 旃、李朝進、江明賢、江賢二、吳炫三、顧重光、林文強、戴武光、黃光男、李欽賢、許坤成、奚 淞、葉竹盛、洪根深、陳水財、蕭麗虹、莊 普、施並錫、陸 詠、陳世明、黃銘哲、黃步青、董振平、陳朝寶、陳來興、邱亞纔、袁金塔、郭振昌、盧天炎、盧明德、許雨仁、蘇振明、潘小雪、麯德義、黃銘昌、李銘盛、賴純純、楊茂林、周孟德、鄭在東、張正仁、梅丁衍、林永發、郭掌從、於 彭、倪再沁、陳建北、嚴明惠、薛保瑕、吳天章、許自貴、蘇旺伸、張振宇、李明則、李俊賢、吳瑪悧、陳士侯、郭娟鞦、何華仁、林 钜、陳界仁、侯俊明、江懿亨、李欽賢。

2. 戰後颱灣前輩雕塑傢

楊英風、邱煥堂、硃 銘、郭清治、何恆雄、楊元太、陳正雄、蔡榮佑、高燦興、楊文霓、林良材、張子隆、吳榮賜、黎誌文、蔡 根、李光裕、蕭長正、楊柏林、蕭 一、李良仁、賴佳宏、蒲浩明、陳正勛、林舜龍、王文治。

(四)颱灣素人美術傢

〈颱灣美術史中的「樸素藝術」〉 撰文/蘇振明

吳李玉哥、林 淵、李永沱。

(五)颱灣原住民美術傢

〈美術文化.土地運動〉 撰文/撒古流

撒卡勒.剎瓦魯(彭水光)、沙哇岸(初光復)、伐楚古.斯羔烙、陳正瑞、杜寒菘、察瑪剋(高富村)、達卡鬧(賴閤順)、哈古(陳文生)、潘三妹、豆豆(石瑛媛)、拉黑子.達立夫、阿拉斯(杜文喜)、巫瑪斯.金路兒(雷賜)、撒古流.巴瓦瓦隆、伊誕.巴瓦瓦隆、拉阿浪(林新義)、尤瑪.達陸、峨格.馬帝靈(馬建男)、達鳳.卡帝、優席夫、雷恩、尼誕.達給代曆、巴豪嵐.吉嵐、伊佑.噶照、希巨.蘇飛、阿旦、夏曼.瑪德諾.米卡斯(飛魚)、宜德思.盧信、諸推依.魯發尼耀(廖光亮)、林介文、伊命、峨冷.魯魯安(安聖惠)、古勒勒.達比烏蘭。

(六)政治受難者美術傢

〈美術傢的影像魅力之外〉 撰文/曹欽榮

歐陽文、詹浮雲、塗炳榔、陳孟和、鄭自纔、陳武鎮。

(七)旅居巴黎美術傢

〈巴黎―藝術發酵之地〉 撰文/陳奇相

趙無極、硃德群、彭萬墀、陳英德、李伯元、陳奇相、唐際豐。

圖書序言

颱灣美術傢一百年

潘小俠

年輕的時候我畫畫、玩雕塑,算是一個文藝青年,也和當時搞藝術的年輕人一樣夢想著去國外見識見識,那時我想去法國學電影、學美術,然而命運卻將我所計畫的方嚮調瞭一個頭;就在我準備好一切時,我看到劉其偉老師所著《颱灣土著與文化藝術》,這本書燃起瞭我體內的什麼,於是我就拋下工作和計畫跑到蘭嶼,開始瞭我至今三十多年對土地與人的熱情。那時我是廣告公司的老闆,突然之間就變成穿著丁字褲在蘭嶼閑晃的雅美人。

我是一個在士林大廟口長大的人,那裏來來去去各行各業什麼人都有,整天我就是野在外麵到處玩。小時候個頭小,廟口那些做生意、討生活的大人的言行相貌,在我看來十分鮮明有特色而且認真動人,或許就是這個時候埋下瞭拍攝人物、記錄土地生命的種子吧。後來到蘭嶼,在蘭嶼這個遠離文明的國度,人們有一種很接近存在本質的真實,這個意念感動我,我想記錄下,而且是以瞬間的方式記錄,要瞬間鎖住就拿起相機開始拍、拍、拍。我是沒什麼顧忌的人,酒一喝,我就是小飛俠,sake真是美麗夢幻的馬拉桑,激動著我尋找彩虹的生命。拍照很奇妙,好像在那快門的瞬間介入瞭對方的靈魂,或是說彼此之間的障礙都不見瞭,我這個人喜歡沙抱、阿優夷,所以在快門瞬間的與人感通很吸引我。後來大約是在1987年間,我讀到謝裏法老師所著《日據時代颱灣美術運動史》就萌生一個想法,要用相機跟隨老師書裏的腳蹤,去尋找這些從上個時代起就為著颱灣美術專注地耕耘付齣的前輩美術傢們。

在解嚴前後的那個年代,我們許多搞創作的人喜歡聚在林钜經營的「攤」喝酒,幾杯下肚馬步拉步、瑪喇桑之後大傢侃侃而談,那時有很多想法,很多對颱灣的期待。颱灣很特彆,有一大堆文化匯集在這,那些西班牙、荷蘭、日本、法國、美國,而屬於本土的一切就隻有在颱灣,彆的地方沒有,我們自己不珍惜還有誰會珍惜?我們自己不聽本土的聲音,還有誰會聽本土的聲音?這樣的理念更支持我持續地拍攝颱灣的美術傢。

第一階段是1987-1992 年,拍攝日治時代前輩美術傢約三十八位,以及大陸來颱前輩美術傢約十位。

第二階段是 2003-2004 年,拍攝戰後中青輩美術傢約九十位。

第三階段是 2004-2005 年,拍攝原住民美術傢約十七位。

接著陸續又增拍,包括政治受難者美術傢及旅居巴黎美術傢等,這本紀錄拍攝從1987 年進行至今的2017 年,前後曆經約三十年,完成《颱灣美術傢一百年》攝影造像簿。

像作傢用筆寫曆史、畫傢用畫筆畫曆史、攝影傢用相機記錄曆史,這本書的意義是記錄颱灣百多年來美術傢的風貌及美術曆史的鏡位。這計畫進行至今,而前輩美術傢相繼凋零,如今在世的隻剩寥寥數人,這造像簿之完成齣版,目的就是嚮颱灣前輩美術傢緻敬。

造像簿的誕生,首先要感激謝裏法寫颱灣美術運動史,以及謝裏法、陸蓉之、蕭瓊瑞、廖仁義、蘇振明、撒古流、吳瑪悧、潘小雪、曹欽榮等為此書撰寫美術史,林偉嘉文字統整、蘇格拉底翻譯,原住民大黑熊、希巨.蘇飛、小小馬幫忙尋找原住民美術傢的足跡。事隔十多年光陰,重新增訂修正新版颱灣美術傢,原探訪拍攝共一百七十位,現在增加到二百二十四位,《潘小俠攝影造像簿》2017 年新版,特需感謝藝術傢齣版社發行人何政廣鼎力支持,與藝術評論傢兼畫傢陳奇相撰文旅居法國巴黎畫傢。

圖書試讀

用户评价

剛翻開《颱灣美術傢一百年:潘小俠攝影造像簿》,一股濃鬱的時代氣息撲麵而來。潘小俠的鏡頭語言,嚮來以其細膩和人文關懷著稱,我預感這本書將是一場視覺的盛宴,更是一次精神的洗禮。我特彆期待看到他如何運用光影、構圖,甚至是背景的選擇,來塑造每一位藝術傢的形象。他是如何權衡藝術傢的“公共形象”與“私人情感”的?那些擺拍的肖像背後,是否隱藏著藝術傢鮮為人知的故事?我很好奇,潘小俠在拍攝過程中,是否與藝術傢們進行瞭深入的交流,他的提問是否觸及瞭藝術傢創作生涯中的重要節點,甚至是他們對藝術的深刻思考?這本書不僅僅是關於“颱灣美術傢”,更是關於“潘小俠如何看見颱灣美術傢”。我期待的,是那些定格在黑白(或是彩色)膠片上的瞬間,能夠承載著藝術傢們的光榮與夢想,他們的堅持與彷徨,他們的創新與傳承。通過這些影像,我希望能感受到颱灣美術界跨越百年的生命力,以及潘小俠作為一位攝影師,在其中扮演的記錄者、詮釋者和橋梁的角色。

评分拿起《颱灣美術傢一百年:潘小俠攝影造像簿》,我腦海中浮現的畫麵是,一位位藝術大師,他們或年輕氣盛,或風華正茂,或鬢已斑白,但眼神中都閃爍著藝術的火花。潘小俠的攝影,總是能深入到人物的靈魂深處,我期待他在這本書中,能夠用他的鏡頭語言,為我們揭示這些颱灣藝術傢的內心世界。書名中的“一百年”,本身就代錶著曆史的厚重感,而“潘小俠攝影造像簿”則賦予瞭這份曆史以鮮活的生命。我希望能在這本書中,看到一些跨越時代的對比,比如不同年代藝術傢的創作狀態,或者同一藝術傢在不同時期的精神麵貌。這本書,會不會是一場關於“時間”的影像敘事?它是否能讓我們感受到,藝術的傳承與創新是如何在一代代藝術傢手中延續,而潘小俠的鏡頭,又如何在記錄這一切的同時,也成為藝術史的一部分?我非常期待,這本書能夠帶領我走進一個充滿藝術魅力和人文關懷的颱灣美術世界。

评分《颱灣美術傢一百年:潘小俠攝影造像簿》這本書,光是書名就透著一股沉甸甸的藝術分量。我拿到這本書的時候,心裏就充滿瞭好奇,潘小俠這個名字對我來說並不陌生,他的攝影作品總是有一種獨特的味道,能夠捕捉到人物內心深處的情感。這本書似乎是將兩位藝術傢——潘小俠的攝影技藝和颱灣美術傢群體的藝術成就——巧妙地融閤在一起。想象一下,透過潘小俠的鏡頭,我們會看到一位位颱灣傑齣的藝術傢,他們或許是油畫傢、水墨畫傢、雕塑傢,又或者是其他形式的創作者。潘小俠的相機是否能捕捉到他們創作時的神情?是否能定格他們靈感閃現的瞬間?他如何與這些藝術傢互動,讓他們在鏡頭前放下防備,展現最真實、最動人的姿態?我期待在這本書中,看到的不隻是簡單的肖像照,而是對藝術傢生命狀態的深度解讀。這本書或許能幫助我更深入地瞭解颱灣近一個世紀的美術發展脈絡,通過藝術傢的個體故事,串聯起整個時代的變遷與演進。我很好奇,潘小俠是如何在有限的篇幅裏,呈現如此宏大的曆史畫捲的。

评分閱讀《颱灣美術傢一百年:潘小俠攝影造像簿》的過程,仿佛是在進行一場穿越時空的對話。我迫不及待地想知道,潘小俠是如何選擇他鏡頭下的“一百年”裏的藝術傢們的。是按照年代順序?還是按照藝術流派?抑或是他心中認為最具代錶性的人物?每一張攝影作品,都應該是一個獨立的敘事單元,承載著一位藝術傢的生命軌跡和藝術成就。我期待看到,潘小俠是否為每一位藝術傢都配上瞭簡短卻精煉的介紹,講述他們的藝術生涯、創作理念,甚至是他們的創作背景。我更在意的是,他的攝影風格是否能夠與被攝藝術傢的藝術風格産生某種呼應。比如,拍攝一位粗獷的雕塑傢,是否會使用更具力量感的構圖;拍攝一位細膩的水墨畫傢,是否會采用更柔和的光綫。這本書,不應該僅僅是一本相冊,它應該是一部關於颱灣美術史的視覺史書,而潘小俠,就是那位用鏡頭為我們勾勒齣這幅宏大畫捲的匠人。我希望能從中獲得啓迪,瞭解颱灣美術的發展是如何受到時代、社會以及藝術傢個體因素的影響。

评分《颱灣美術傢一百年:潘小俠攝影造像簿》這個書名,讓我立刻聯想到瞭那些曆史悠久的畫廊和陳列室,但它卻以一種更具生命力的方式呈現。潘小俠的攝影,從來都不是簡單的記錄,而是一種帶有強烈情感注入的創作。我特彆好奇,他在拍攝這些藝術傢時,是如何去捕捉他們身上最獨特的氣質的?是他們眼中的光芒,是指尖的溫度,還是他們與藝術品之間無聲的交流?我期待在這本書中,能看到一些“意想不到”的畫麵,或許是藝術傢在創作的間隙,流露齣的真實情感;或許是他們對某個藝術問題的深刻思考,被潘小俠敏銳地捕捉到。這本書,應該不僅僅是為藝術愛好者準備的,它也可能為攝影愛好者提供寶貴的學習素材,瞭解如何用鏡頭去“讀懂”一個人,如何通過一張照片去講述一個人的藝術生命。我希望這本書能夠讓我對颱灣美術傢們有一個更立體、更生動的認識,不僅僅是他們的作品,更是他們作為“人”的鮮活形象。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有