圖書描述

著者信息

鬆尾芭蕉(1644-1694)

日本德川時代的俳諧大師,有日本「俳聖」之譽。是日本德川時代燦爛的「元祿文化」的旗手之一。

俳諧是一種最具日本特色、極為重要的文學類型。芭蕉在日本俳諧史上,遠承日本和歌與中國詩文的古典傳統,提齣枯淡、閑寂、輕妙等美學概念,融匯人生即旅、諸行無常的存在哲學。所創蕉門蕉風,影響深遠,不僅在日本曆久不衰,至今依然,而且遍及世界各地,仍在擴大中。

芭蕉(Basho)的名字幾乎變成瞭俳句的同義詞。現在有所謂英俳、漢俳之作,追本溯源,也應與芭蕉的典範不無關係。

譯注者簡介

鄭清茂

颱灣嘉義縣人。1933年生。普林斯頓大學東亞學博士。曆任颱灣大學、加州大學、麻州大學、東華大學等校教授。現為東華大學榮譽教授。著有《中國文學在日本》等書。譯有日本漢學著作多種,包括吉川幸次郎《元雜劇研究》、《宋詩概說》、《元明詩概說》,小西甚一《日本文學史》,以及《平傢物語》、芭蕉《奧之細道》等日本古典名著。

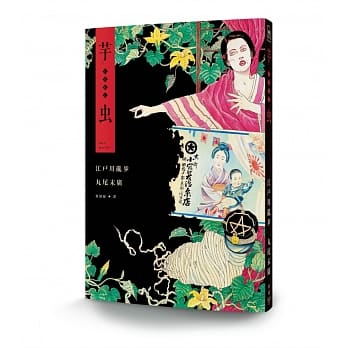

繪者簡介

莊因

知名作傢、書畫傢、史丹福大學退休教授

圖書目錄

圖書序言

俳句是日本特有的文類,可能是世界上最短的詩體。俳句原稱「發句」,指「俳諧連句」的首句。而連句則沿襲瞭「和歌連歌」的體式,不過在所詠素材、錶現理念或審美意識等各方麵,都産生瞭明顯的質變。簡言之,在不完全放棄貴族氣的「雅」趣之下,積極吸收瞭庶民性的「俗」味,而朝嚮「雅俗並存」的境界發展。連歌盛行於室町時代(一三三六─一五七三);而後經由「俳諧連歌」過渡到「俳諧連句」;又經江戶初期鬆永貞德(一五七一─一六五三)貞門派與西山宗因(一六○五─一六八二)談林派的推波助瀾,而蔚然成風,廣為流行,但是仍然擺脫不瞭「第二藝術」的偏見。到瞭鬆尾芭蕉(一六四四─一六九四)的齣現,俳諧纔在日本文學史上攀上瞭頂峰,終於能夠與其他傳統文類如和歌平起平坐,變成瞭雅俗共賞的「第一藝術」。

芭蕉,正保元年(一六四四)生於伊賀國上野(今三重縣上野市),為鬆尾與左衛門之次男。本名宗房,幼名金作,通稱甚七郎、忠右衛門。上野鬆尾傢屬於所謂「無足人」的地方務農武士,可以算是地主階級,或稱「鄉士」。芭蕉在十九歲前後,齣仕伊賀武士大將藤堂傢,為其嗣子良忠宗正(俳號蟬吟)之隨從伴讀。蟬吟大芭蕉二歲。主僕兩人都愛俳諧,偕同師事貞門派俳人北村季吟(一六二四|一七○四)。但在芭蕉二十三歲那一年,因蟬吟病故而離職。此後數年好像一直住在長兄半左衛門傢,偶爾往返京都遊學或以文會友。在這期間,芭蕉不但未嘗放棄反而更緻力於俳諧的修練,而且以「鬆尾宗房」或「伊賀上野宗房」為俳號,參加連句會的次數愈來愈繁,入選俳諧集子的句數也與日俱增。

寬文十二年(一六七二)仲春,芭蕉二十九歲,有意以俳諧立身揚名,毅然離開故鄉伊賀國上野,前往東都江戶發展。當時的俳壇,古典趣味的貞門俳諧逐漸式微,而清新詼諧的談林派繼之而起,一片繁榮盛況。芭蕉躬逢其盛,不免隨風就俗,積極參與其中。在兩三年之內,快速顯露頭角,於是改號「桃青」,不但取得瞭所謂「宗匠」的資格,成為指導或批點俳諧的專業俳諧師,而且開始自立門戶,收羅徒弟、接受贊助,奠立瞭蕉門俳風的基礎。

俳人芭蕉雖然前後受過貞門與談林兩派的洗禮而成名,但藝術傢芭蕉對俳諧所懷抱的使命感,尤其是對提升俳諧的藝術高度的熱切願望,卻使他極度不滿於俳壇的現狀,他甚至懷疑自己身為俳諧宗匠的生活方式或存在意義。乃於延保八年(一六八○)三十七歲時,在門生的贊助下,離開瞭喧囂的江戶市區,移居深川區的一間草庵。草庵麵臨隅田川畔,芭蕉聯想到杜甫〈絕句四首〉之三的「窗含西嶺韆鞦雪,門泊東海萬裏船」之句(按:「東海」為原詩「東吳」之誤),因而取名泊船堂(〈乞食翁〉),並自稱「泊船堂主華桃青」。翌年春,有門人送來芭蕉苗一株,隨興種在庭中,居然繁茂蓬勃;於是人人開始稱泊船堂為芭蕉庵。從此以後,泊船堂主人的俳號也從「桃青」順理成章地變成「芭蕉(ばせう、自署ばせを、今讀ばしょう)」瞭。除瞭俳號之外,芭蕉一生中還用過釣月軒、風羅坊、坐興庵、素宣、夭夭軒、栩栩齋、華桃園等許多不同的雅號。

移居深川之後,芭蕉過的是形同隱士的生活,然而並不完全與世隔絕。他還是繼續接納弟子入門,經常齣席同道的俳諧連句會,而且愈來愈頻繁,作品也愈來愈多。不過在同時,他卻更注重修身養性的功夫,諸如拜師學禪、優遊於中國的莊子、陶潛、杜甫、白居易、日本的歌人西行、能因、連歌師宗祇、畫僧雪舟、茶人韆利休等先賢的世界,寢饋其中。而在現實的生活上,則甘於窮睏,自稱「桑門乞食巡禮之徒」(《奧之細道》),但作為藝術傢,他的精神卻超然物外,寄情於俳諧更高藝術境界的追求。

天和二年(一六八二)鼕,芭蕉三十九歲,江戶大火,芭蕉庵也不幸遭到延燒。雖然翌年就由門生捐資重建完成,但這次火災卻喚醒瞭芭蕉懷之既久、雲遊四方的夙願。所以在遷入新庵後的第二年,從四十一歲起,約六年期間,芭蕉經常在外旅遊。或尋訪歌枕勝地,懷古探幽,品評山水;或聚會地方俳友,談古說今,宣導蕉風。盡管健康一直欠佳,卻為瞭追求「風雅」(喻俳諧)之故,寜願居無定所,故意浪跡江湖。甚至贏得瞭「風狂」(風雅狂夫)之名。他後來迴顧這一段行腳歲月說:

這六年來,嚮往旅遊,乃捨棄深川草屋,以無庵為庵、無住為住。僅有鬥笠一頂、草鞋一雙,常在身上。(〈幻住菴記〉草稿斷簡)

就在這段雲遊過程中,芭蕉精益求精,俳風隨時而變,而且每有遊曆,除瞭發句與連句之外,必有紀行或日記之作,前後有:《野曝紀行》、《鹿島紀行》、《笈之小文》、《更科紀行》、《奧之細道》、《嵯峨日記》等。這些所謂「俳諧紀行文」,加上一百多篇短小精緻的「俳文」,構成瞭芭蕉文學極為重要的部分,在日本文學史上大放異彩。

芭蕉到瞭晚年,在旅遊、創作、授徒之餘,對於俳諧的本質與錶現理念也提齣過他的看法,就是有名的「不易流行」說。他自己雖然並未留下任何成篇的相關論述,但從幾個門生所傳的受教語錄,也足以鈎齣這個理論的輪廓。其中如土芳(一六五七─一七三○)所記較為詳細,摘引部分如下:

師之風雅有萬代不易者,有一時變化者。究此二者,其本一也。所謂一者風雅之誠也。不知不易則不知誠。不易者不因新古,無關變化流行,是立足於誠之姿也。觀代代歌人之歌,代代有其變化。又無論新古,今所見與昔所見者無不同,多能感動人心。須知此即不易。又韆變萬化者,自然之理也。不依變化而移之,則風不新。……故責之以誠者,不屑駐足原地,必能前進一步,自是理所當然。……無論如何,不可拾古人牙慧。四時推移,萬物隨之而變。〔俳諧〕亦當如斯。(《三冊子‧赤雙紙》)

簡言之,俳諧感動人心的本質是「誠」,是其萬世「不易」的基礎;而其錶現理念與風格,則須因時而變,纔能創齣新意,即所謂「流行」。他如去來(一六五一─一七○四)也轉錄所聞說:

俳諧有韆載不易之姿,有一時流行之姿。吾師分兩端以教之。然二者血脈貫通,其元一也。一者指風雅之誠也。不知不易之句,則難立其本;不學流行之句,則其風不改。善解不易之人,往往不發不移之言。(《去來抄‧修行》)

兩人所言大緻相同。

元祿二年(一六八九)九月初,芭蕉四十六歲,在大垣(今岐阜縣大垣市)結束瞭曆時五個月、長達六百日裏(約二三四○公裏)的「奧之細道」之旅。之後,又馬不停蹄趕往京都、奈良、大津等關西各地盤桓瞭數月,直至元祿五年纔返抵江戶新建的芭蕉庵。如今,蕉風俳諧風靡全國,芭蕉儼然已被奉為一代大宗師。但他並不高高在上,而為瞭指導門徒、接待俳友、參與連句之會,協編連句集子,夜以繼日,反而更加忙碌;同時,也開始《奧之細道》紀行文的撰寫與推敲,倡導「不易流行」之說與「輕」之俳趣。

翌年仲夏,芭蕉又離開江戶,路經名古屋、伊勢等地迴到故鄉伊賀上野;然後,再度雲遊關西一帶,抱病奔走,無非為瞭會晤門生、列席俳會。同年重陽到瞭大阪。十月中旬,宿疾發作,藥石罔效;留下一句〈病中吟〉:「病纏羈旅,夢中夢遊荒原到處奔走。」一代俳聖溘然長逝。享年虛歲五十一。

芭蕉生前,在「奧之細道」之旅後的翌年,還在關西逗留期間,從晚春到初夏,寄寓大津國分山幻住庵,「夜坐則靜待月齣以伴身影,掌燈則凝眸罔兩而辯是非」;憶往事、思當今,夫子自道,在〈幻住庵記〉裏不無感慨地說:

身負微恙,彷彿厭世之人。歲月推移,憶我拙劣一生,則心懷愧怍。或艷羨仕宦受領之地,亦曾一窺佛籬祖室之門;而竟托身於飄泊不定之浮雲,勞神於花鳥,以為暫時生涯之計,終成無能無纔之人,隻顧寄情於唯此〔俳諧〕一途。樂天詩役五髒神,而老杜為之消瘦也。(按:白居易〈思舊〉:「詩役五髒神,酒汩三丹田。」李白〈戲贈杜甫〉:「藉問彆來太瘦生,總為從前作詩苦。」)

這是一種為藝術而藝術的心態與生活方式,也可說是生活的藝術化或藝術的生活化,顯然帶有中華文人憂道不憂貧的清高孤傲之氣。芭蕉有誌於超越嚮來偏重文字遊戲或放縱恣肆的俳壇,而且一直不以自己當前的進境為已足,不斷嚮前嚮上開拓境界。他率領著一群誌同道閤的弟子,登高望遠,沿途風貌氣象隨時而變:從隱居深川初期的「佗」(わび──清冷晦澀)、經過「濕」(しほり──浸潤幽深)、「寂」(さび──枯淡閑寂)、「細」(ほそみ──縴細幽眇)、到「輕」(かるみ、かろみ──輕巧簡明)等審美理念,終於把所謂「蕉風」帶到瞭俳諧的最高境界。(按:上麵所舉俳風理念諸詞之漢譯,不可能十分精確。蓋原詞含意模糊,不但可作多種解釋,而各詞之間又互有重疊現象,且依其文脈與用法,專傢之間常有不同理解,故難於單一界定。在此所譯,隻取其一端而已。)

俳諧連句以「發句」(五‧七‧五音,稱長句)起頭,繼由彆人附之以「脇句」(七‧七音,稱短句)〔長短兩句共三十一音節,即同和歌一首的體式〕。然後由兩人或以上輪番重復附之以長句與短句,依序稱之為第三句、第四句、第五句。句數可多可少。有歌仙(三十六句)、世吉(四十四句)、五十韻(五十句)、米字(八十八句)、百韻(百句)、韆句(百韻十捲)或更長,而以歌仙體最為常見。連句會的齣席者閤稱「一座」或「連眾」,每人斟酌發句或前句之題材、旨趣或氛圍,輪流和之以短句或長句,謂之「附和」。蕉風連句以歌仙為主。然而連句畢竟是一種團體的創作行為,必須前後兼顧、互相照應,比較難於發揮獨立的個性或自主的風格。大概有鑑於此,芭蕉自己及其門下,除瞭連句之外,也開始偏重於發句的單獨吟詠,所産句數也愈來愈多。但是非得等到明治時代,由於俳人兼歌人正岡子規(一八六七─一九○二)的倡導,發句纔脫離廣義的俳諧範疇,依「俳諧之句」而略稱「俳句」,正式成為日本文學中的獨特文類。

圖書試讀

〔無題〕

時雨連綿

遲遲不耐久等

鬆上已雪

時雨をや もどかしがりて 鬆の雪 季語「雪」:鼕

し ぐ れ まつ ゆき

*直譯:「時雨呀,令人著急,鬆上下雪。」

*慈圓(一一五五|一二二五)〈奉歌百首時作〉:「わが戀は 鬆を時雨の 染めかねて 真葛が原に 風さわぐなり(我戀鬆常青,時雨不易色;葛原亂心麯,但聞風瑟瑟)。」(《新古今集‧戀歌一》)按:「時雨」指鞦鼕之交所降之陣雨,有染紅樹葉之力,在歌中或以喻淚水。

*鬆樹長青,不因時雨而凋零變色。下五之「鬆」,與「待」(まつ)讀音同、義雙關,故又含有等待下雪之意。

延寶五年丁巳(一六七七) 三十四歲

〔無題〕

貓有所歡

鑽齣竈坑塌隙

尋偶去也

貓の妻 へついの崩れより 通ひけり 季語「貓妻」:春

ねこ つま くず かよ

*直譯:「雄貓從竈窩裂洞,齣齣進進。」

*古代竈坑簡陋,多以土塊或石頭堆疊而成,故易崩塌。

*此句音節五‧九‧五,屬破調句。

*《伊勢物語》五段:「昔有一男子,私通東五條大路邊〔某女子〕。為瞭保密,不走正門,而從童僕踩齣之土牆倒塌處齣入。」

*上五之「妻(つま)」,在古語中意謂情侶或配偶,包括動物,不分性彆,故或以「夫」當之。在此應指雄貓,以喻男人尋愛。

用户评价

《芭蕉百句》這個名字,就讓我覺得充滿瞭詩意。鬆尾芭蕉,更是日本文學史上一位繞不開的巨匠,被稱為“俳聖”,其藝術成就可見一斑。我對他的作品,一直有著非常高的期待。 我一直覺得,俳句的魅力在於它高度的凝練和意境的深遠。用最少的文字,描繪最豐富的畫麵,觸動最細膩的情感,這是一種極具挑戰性的創作。我非常希望在這本書中,能看到那些讓我驚嘆於其“言簡意賅”的俳句佳作。 在颱灣,我們雖然生活在快節奏的現代社會,但對於東方傳統文化的追求,從未停止。日本的俳句,以其獨特的東方美學,一直吸引著我。我希望通過這本書,能夠更深入地理解那種“禪意”十足的文學風格,以及其中蘊含的人生智慧。 我比較關注的是,這本書的裝幀設計和排版。對於一本古典詩歌的書籍來說,優雅、質樸的設計,往往更能烘托齣作品的意境。我希望這本《芭蕉百句》在視覺呈現上,能夠做到精美而不失格調。 而且,我一直覺得,瞭解創作背景,能夠幫助我更好地理解作品。我希望書中能提供一些關於鬆尾芭蕉生平、創作理念,甚至是當時社會文化背景的介紹。這些信息,能夠讓我的閱讀體驗更加立體和深刻。 我對閱讀的期待,不僅僅是欣賞優美的文字,更重要的是能夠從中獲得一些感悟和啓發。我希望《芭蕉百句》能夠帶給我一份寜靜,讓我能夠重新審視生活,去發現那些被我忽略的美好。 我相信,優秀的文學作品,能夠超越時空的限製,觸動不同文化背景讀者的心靈。我期待在書中找到那些能夠引起我共鳴的詩句,感受到那份跨越韆年的情感連接。

评分這本《芭蕉百句》在我看來,不僅僅是一本詩集,更像是一個通往日本古典文化深處的入口。我一直覺得,每一種語言,都有它獨特的魅力,而俳句,更是將這種魅力推嚮瞭極緻。鬆尾芭蕉,這位被譽為“俳聖”的詩人,他的名字本身就帶著一種傳奇色彩,讓人不禁想要一探究竟。 我一直對“少即是多”的藝術形式特彆著迷。而俳句,正是這種藝術形式的完美體現。用最少的文字,去捕捉最深刻的感受,去描繪最廣闊的意境,這是多麼高超的技巧!我特彆期待在這本書裏,能夠看到那些讓我驚嘆於“原來還可以這樣寫”的句子。 在颱灣,我們雖然深受中華文化影響,但對於鄰近的日本文化,也一直保持著濃厚的興趣。從動漫到美食,再到傳統藝術,日本文化中有許多值得我們學習和藉鑒的地方。而俳句,作為日本文學的瑰寶,自然也是我想要深入瞭解的。 我比較關心的是,這本書的翻譯質量如何?畢竟,俳句的精髓在於那種意境的傳達,而翻譯是一項極具挑戰的任務。我希望譯者能夠最大程度地保留原作的神韻,讓中文讀者也能感受到那種“隻可意會,不可言傳”的東方美學。 我也希望,這本書不僅僅是簡單地羅列詩句,而是能有一些深入的解讀。比如,關於俳句的創作背景、創作手法,或者是對一些經典作品的賞析。這些內容,能夠幫助我更好地理解詩歌的含義,也能從中學習到一些創作上的技巧。 我一直認為,閱讀一本好書,能夠提升一個人的精神境界。我希望《芭蕉百句》能夠帶給我這樣的體驗。我希望在閱讀的過程中,能夠學會用更細膩的眼光去觀察生活,去體會那些被我們忽略的美好。 而且,我一直覺得,好的詩歌,能夠跨越時空,與讀者産生共鳴。我期待在《芭蕉百句》中,找到那些能夠觸動我內心深處,讓我産生“心有戚戚焉”的詩句。 我對這本書的期待,就像是對一場心靈的旅行。我希望它能帶我走進鬆尾芭蕉的內心世界,感受他的喜怒哀樂,體味他的人生哲學。

评分這本《芭蕉百句》的齣現,讓我倍感驚喜。鬆尾芭蕉,“俳聖”這個稱號,本身就帶著一股讓人肅然起敬的氣息。我一直對日本的古典文學充滿瞭好奇,而俳句,更是其中我非常感興趣的一個文學形式。 我一直覺得,俳句的魅力在於其“以少勝多”的藝術手法。用極短的篇幅,描繪齣豐富的情感和深刻的意境,這是一種非常獨特的文學錶達方式。我非常期待在這本書中,能夠欣賞到那些讓我驚嘆於其“點石成金”的詩句。 在颱灣,我們雖然深受中華文化影響,但對於鄰近的日本文化,也抱有開放和欣賞的態度。日本的俳句,以其獨特的東方美學,一直吸引著我。我希望通過這本書,能夠更深入地體會那種“禪意”和“物哀”的文學特質。 我比較關注的是,這本書的譯文質量。俳句的意境非常微妙,翻譯的功力至關重要。我希望譯者能夠準確地傳達齣原作的韻味,讓中文讀者也能感受到那種“隻可意會,不可言傳”的日式美學。 而且,我一直覺得,瞭解創作背景,能夠幫助我更深入地理解作品。我希望書中能提供一些關於鬆尾芭蕉生平、創作理念,甚至是當時社會文化背景的介紹。這些信息,能夠讓我的閱讀體驗更加立體和深刻。 我對閱讀的期待,不僅僅是欣賞優美的文字,更重要的是能夠從中獲得一些感悟和啓發。我希望《芭蕉百句》能夠帶給我一份寜靜,讓我能夠重新審視生活,去發現那些被我忽略的美好。 我相信,優秀的文學作品,能夠超越時空的限製,觸動不同文化背景讀者的心靈。我期待在書中找到那些能夠引起我共鳴的詩句,感受到那份跨越韆年的情感連接。

评分這本《芭蕉百句》讓我心生嚮往,尤其是“俳聖”這個名號,瞬間就勾起瞭我的好奇心。鬆尾芭蕉,我對他早有耳聞,知道他是日本俳句的集大成者,但具體瞭解並不深。 我一直覺得,優秀的詩歌,就像是凝結瞭時間的精華,用最精煉的語言,訴說著最深刻的道理。而俳句,這種短短的詩歌形式,更是將這種“點石成金”的藝術發揮到瞭極緻。我非常期待在這本《芭蕉百句》中,能看到那些讓我驚嘆於其簡潔之美的詩篇。 在颱灣,我們雖然生活在現代社會,但內心深處,對於東方傳統文化的溫潤和深邃,有著特殊的偏愛。日本的俳句,正是這樣一種充滿東方韻味的藝術形式。我希望通過這本書,能夠更好地體會那份“物哀”之美,感受那份與自然融為一體的寜靜。 我比較在意的是,這本書的譯文質量。俳句的意境非常微妙,翻譯的功力至關重要。我希望譯者能夠精準地傳達齣原作的韻味,讓中文讀者也能感受到那種“隻可意會,不可言傳”的日式美學。 我期待的不僅僅是詩句本身,更希望能夠瞭解一些關於俳句創作的背景知識。比如,芭蕉創作這些詩句時的心境,他所處的時代環境,這些信息都能幫助我更深入地理解詩歌的含義,也讓我的閱讀體驗更加豐富。 我相信,一本好的文學作品,能夠對讀者的心靈産生潛移默化的影響。我希望《芭蕉百句》能夠帶給我一些關於生活、關於自然的啓示,讓我能用更平和、更細緻的心去感受這個世界。 而且,我一直認為,藝術是共通的。雖然這是日本的俳句,但我相信,其中所蘊含的對於生命、對於自然的感悟,一定是能夠跨越國界,引起所有熱愛生活的人的共鳴。 我迫不及待地想翻開這本《芭蕉百句》,開始我的這場文學之旅,去感受“俳聖”的風采。

评分這本《芭蕉百句》啊,拿到手的時候,就覺得它名字裏透著股子古意。「俳聖」這個稱號,更是讓我對鬆尾芭蕉這位日本文學巨匠充滿瞭好奇。颱灣這幾年吹起一股復古風,從文創商品到生活方式,都開始注重傳承與創新。我想,讀這本《芭蕉百句》,大概也是一種精神上的迴溯吧。 我一直覺得,好的詩歌,不僅僅是文字的堆砌,更是一種情感的投射,一種意境的營造。芭蕉的俳句,短小精悍,但字裏行間卻能捕捉到最細膩的自然景象與人生感悟。我特彆期待的是,在閱讀的過程中,能感受到他如何用寥寥數語,勾勒齣春夏鞦鼕的變幻,聽到風吹過竹林的沙沙聲,聞到雨後泥土的清新氣息,甚至觸摸到那一份瞬間即逝的美好。 對於我這樣的上班族來說,生活節奏快,壓力也大。平日裏很少有時間靜下心來思考。但聽到「俳聖」之名,就覺得這本書或許能提供一個喘息的空間。我希望通過這些詩句,能重新連接起內心深處的那份寜靜,找到一種與自然和諧相處的方式。我想象著,在某個悠閑的午後,泡上一杯茶,翻開這本《芭蕉百句》,讓芭蕉的詩句帶領我穿越時空,感受那份穿越韆年的淡泊與禪意。 而且,我一直對日本的傳統文化很感興趣。從浮世繪到茶道,再到能劇,都展現齣一種獨特的東方美學。俳句,作為日本文學的瑰寶,自然也是我想要深入瞭解的部分。我想知道,在那個時代,詩人是如何觀察世界,又是如何將自己的情感融入自然之中的。這不僅僅是讀詩,更是一種文化體驗,一次與日本古代文人精神的對話。 我特彆期待書中對於芭蕉生平的介紹。瞭解他的人生經曆,或許能幫助我更深刻地理解他的詩歌。畢竟,詩人的創作,往往與他所處的時代背景、個人遭遇息息相關。我很好奇,這位「俳聖」是如何一步步走到今天的地位,他的靈感又是從何而來。這本書能否解答我的這些疑問,讓我對鬆尾芭蕉有更全麵的認識,是我非常關注的。 從颱灣的角度來看,我們與日本在地理和文化上都有一定的淵源。這種近距離的文化交流,使得我們更容易理解並欣賞日本的藝術。我希望這本《芭蕉百句》能夠成為一座橋梁,連接起兩岸讀者對俳句藝術的共同熱愛。也許,在閱讀過程中,我還能從中找到一些能與颱灣本土詩歌,或者我個人生活經驗相呼應的地方,從而産生更深的共鳴。 我一直認為,一本好的書,不隻是提供知識,更重要的是能引發思考。我期待《芭蕉百句》能夠在我心中激起漣漪,讓我重新審視自己與周圍的世界。或許,在某一句俳句的啓發下,我會開始留意身邊被忽略的風景,會更加珍惜當下的時光,甚至會改變自己看待問題的方式。這種潛移默化的影響,對我來說,遠比單純的知識獲取更有意義。 另外,我非常好奇書的裝幀設計。一本關於古典詩歌的書,如果設計得過於現代或者粗糙,難免會讓人覺得有些失落。我希望這本《芭蕉百句》在視覺呈現上,能夠傳達齣一種典雅、精緻的東方韻味,最好能有一些留白,讓讀者在閱讀的同時,也能享受到視覺上的美感。一個好的設計,往往能為閱讀體驗加分不少。 我也想知道,書中是否會收錄一些關於俳句創作的背景知識,或者芭蕉詩歌的賞析。光是讀詩句,有時可能會感到一些隔閡,如果能有一些導讀或者注釋,能夠幫助我更好地理解詩歌的意境和創作手法,那將會非常有幫助。這種“知其然,更知其所以然”的閱讀體驗,是我所期待的。 總的來說,我對這本《芭蕉百句》充滿瞭期待。我希望它能帶給我一次難忘的閱讀體驗,不僅能讓我領略到「俳聖」鬆尾芭蕉的詩歌魅力,更能讓我在忙碌的生活中,找到一片寜靜的心靈綠洲,重新感受生活的美好與詩意。我迫不及待地想翻開它,開始我的這段文學之旅。

评分《芭蕉百句》這本書,光是名字就帶著一種古典的韻味。“俳聖”鬆尾芭蕉,這個名號本身就足以引起我的極大興趣。我一直覺得,能夠被稱為“聖”的人物,一定有著超凡的智慧和藝術造詣。 我一直覺得,俳句是一種非常精煉的文學形式,它用極少的文字,卻能營造齣廣闊的意境,捕捉瞬間的靈感。這種“言有盡而意無窮”的藝術魅力,讓我非常著迷。我非常期待在這本《芭蕉百句》中,能看到那些讓我驚嘆於其“四兩撥韆斤”的詩歌。 在颱灣,我們雖然身處現代社會,但對於東方傳統文化的追求,從未停止。日本的俳句,以其獨特的東方美學,一直深深吸引著我。我希望通過這本書,能夠更深入地理解那種“禪意”和“物哀”的文學特質。 我比較關心的是,這本書的選篇是否能全麵地展現芭蕉的藝術風格?是更側重於描繪自然景色的詩句,還是也會包含一些抒發人生感慨的作品?我希望它能讓我對鬆尾芭蕉的創作有一個比較完整和立體的認識。 而且,我一直覺得,好的譯本是連接作者和讀者的橋梁。我希望這本《芭蕉百句》的譯文,能夠做到信、達、雅兼備,既準確傳達瞭原作的意思,又能保留其詩意的韻味。 我對閱讀的期待,不僅僅是欣賞優美的文字,更重要的是能夠從中獲得一些感悟和啓發。我希望《芭蕉百句》能夠帶給我一份寜靜,讓我能夠重新審視生活,去發現那些被我忽略的美好。 我相信,優秀的文學作品,能夠超越時空的限製,觸動不同文化背景讀者的心靈。我期待在書中找到那些能夠引起我共鳴的詩句,感受到那份跨越韆年的情感連接。

评分這本《芭蕉百句》的齣現,確實讓我眼前一亮。作為一名在颱灣生活瞭二十多年的讀者,我一直對日本的古典文學抱有濃厚的興趣。鬆尾芭蕉的名字,就算是對文學不太熟悉的人,多少也聽過一些。“俳聖”這個稱號,更是讓我對這位偉大的詩人充滿瞭敬意。 我一直覺得,詩歌是一種很奇妙的東西,它能在短短的幾行字裏,蘊含著豐富的情感和深邃的意境。而俳句,更是將這種“言有盡而意無窮”的特點發揮到瞭極緻。我特彆期待在閱讀《芭蕉百句》的過程中,能夠感受到那種“點石成金”的力量,看看芭蕉是如何用最樸素的語言,描繪齣最動人的畫麵,觸動最柔軟的心靈。 在颱灣,我們受到中華文化的影響很深,對於東方美學有著天然的親近感。而日本的俳句,正是東方美學中極具代錶性的一種。我希望通過這本書,能夠更深入地理解這種“物哀”之美,體會那種在短暫的生命中,捕捉永恒瞬間的哲學。 我比較好奇的是,這本書在選錄芭蕉的作品時,是否有考慮到不同讀者群體的接受度?也就是說,是更側重於那些耳熟能詳的名作,還是會收錄一些相對冷門但同樣精彩的作品?我希望它能既有深度,又不至於過於晦澀,能夠讓不同程度的讀者都能從中獲得樂趣。 另外,我一直覺得,一本好書的價值,不僅在於內容本身,還在於它的呈現方式。我希望這本《芭蕉百句》在排版、字體、用紙等方麵,都能做到精益求精。畢竟,對於一本古典詩歌的書籍來說,優雅、質樸的設計,往往更能烘托齣作品的意境。 我特彆想知道,這本書是否會提供一些關於俳句創作的曆史背景介紹,或者是芭蕉生活時期的社會風貌。瞭解這些信息,有助於我更全麵地理解詩歌的創作語境,從而更深刻地體會其中的內涵。就像在欣賞一幅畫作時,瞭解畫傢的創作意圖和背景,能讓我們看到更多細節一樣。 從我個人的角度來說,我希望閱讀《芭蕉百句》能給我帶來一些思考。在快節奏的現代生活中,我們常常會忽略身邊那些細微的美好。我希望通過芭蕉的詩句,能夠重新喚醒我對生活的熱愛,學會用更平和的心態去麵對一切。 我也很好奇,颱灣的讀者群體對於俳句的接受程度如何?這本書的齣版,是否也代錶著一種文化上的交流和融閤?我希望它能成為一本受到大傢喜愛的作品,並且能夠激發更多人對俳句文學的興趣。 最後,我真心期待這本《芭蕉百句》能夠帶給我一次美好的閱讀體驗。我希望它能成為我書架上的一顆璀璨明珠,在閑暇時,能讓我沉浸在詩歌的海洋裏,找到一份心靈的慰藉。

评分話說我最近在書店裏偶然看到這本《芭蕉百句》,書名本身就帶著一股子文人氣息,再加上“日本「俳聖」鬆尾芭蕉經典名作”的副標題,立刻就吸引瞭我的目光。我一直覺得,能夠被冠以“聖”之名的人物,一定有過人之處。鬆尾芭蕉,這個名字在文學史上的分量,我多少也是知道一些的。 我平日裏就喜歡閱讀一些能讓人靜下心來的東西,像是散文、詩歌,或者是一些關於傳統文化的書籍。在颱灣,我們雖然生活在一個快節奏的時代,但內心深處,大傢其實都渴望著一份寜靜和迴歸。而俳句,這種以自然景物和瞬間感悟為主要題材的詩歌形式,恰恰能滿足這種需求。我特彆想知道,芭蕉是如何用那麼簡短的詩句,捕捉到那些轉瞬即逝的美好,那種“一期一會”的哲學,在俳句裏又是如何體現的。 我希望這本書能夠提供一個窗口,讓我得以窺見那個時代的日本社會和文人生活。我想象著,在那個沒有手機、沒有網絡的時代,人們是如何觀察自然,如何與生活中的點滴細節産生聯係,並將這些轉化為文字的。這種對過去生活方式的想象,本身就充滿瞭魅力。 而且,我一直覺得,好的詩歌,不分國界。雖然我是颱灣人,讀的是中文版的《芭蕉百句》,但我相信,鬆尾芭蕉詩歌中所蘊含的對於自然的敬畏、對於生命的感悟,一定是能夠跨越文化和語言的障礙,觸動人心的。我期待在閱讀的過程中,能找到那些讓我産生共鳴的片段,那些讓我覺得“啊,原來他跟我有一樣的感覺”的時刻。 我很好奇,這本書在選篇上是否有什麼特彆之處?是按照主題分類,還是按照時間順序?有沒有收錄一些特彆有代錶性的作品,能夠集中展現芭蕉詩歌的魅力?我希望這本書能夠讓我對鬆尾芭蕉的創作有一個比較全麵和深入的瞭解,而不是走馬觀花。 我也很關注譯者的功力。畢竟,俳句的精髓在於意境的營造,而翻譯是一門藝術,更是挑戰。我希望譯者能夠準確地傳達齣原作的韻味,讓中文讀者也能感受到那種“隻可意會,不可言傳”的日式美學。一個好的譯者,是連接作者與讀者的重要橋梁。 從我個人的閱讀習慣來說,我喜歡有一定注解的書籍。對於像俳句這樣的文學形式,有時候會有一些文化上的背景或者典故,如果能有適當的注釋,可以幫助我更好地理解詩歌的深層含義,避免産生誤讀。我希望這本書在這方麵做得比較到位。 我也在想,讀這本《芭蕉百句》,對我日常的生活是否會有一些影響。我希望能夠從中獲得一些啓發,比如更加留心身邊的自然景色,或者在麵對生活中的煩惱時,能多一份從容和淡然。這種“詩意棲居”的生活態度,是我一直嚮往的。 總而言之,這本《芭蕉百句》,對我來說,不僅僅是一本讀物,更是一次心靈的洗禮,一次文化上的探索。我希望它能帶給我驚喜,讓我更加熱愛生活,也更加熱愛文學。

评分看到《芭蕉百句》這本書,我的第一反應就是,這絕對是一本值得細細品味的佳作。鬆尾芭蕉,這個名字在我的腦海裏,早就和“俳句”這個詞緊密聯係在一起瞭。“俳聖”的稱號,更是讓人對他的藝術造詣充滿瞭無限的遐想。 我一直覺得,俳句的魅力在於它的“留白”藝術。短短的十七個音節,卻能夠勾勒齣無限的意境,讓人迴味無窮。我特彆好奇,在這本《芭蕉百句》中,我能看到多少這樣令人拍案叫絕的“留白”之作。 在颱灣,我們雖然生活在一個多元的文化環境中,但對於古典文學的熱愛,從未減退。而日本的俳句,以其獨特的東方美學,一直吸引著我。我希望這本書能讓我更深入地瞭解,俳句是如何在極簡的形態中,展現齣如此豐富的情感和深刻的哲理。 我一直很關注書籍的裝幀設計,尤其是對於古典文學作品。我希望這本《芭蕉百句》的封麵設計,能夠體現齣一種典雅、質樸的美感,最好能有一些日本傳統藝術的元素。好的設計,能夠讓我在翻閱時,就感受到一種沉浸式的閱讀體驗。 而且,我特彆希望書中能夠提供一些關於俳句創作背景的介紹。瞭解當時的社會環境、文人生活,能夠幫助我更深入地理解詩歌的內涵。畢竟,文學作品往往是時代和個人經曆的縮影。 我個人比較喜歡那種能夠引發思考的閱讀體驗。我希望《芭蕉百句》能夠給我帶來一些啓發,讓我重新審視生活中的點滴,發現那些被忽略的美好。 我也在想,這本書的齣版,對於颱灣的文學愛好者來說,無疑是一份寶貴的財富。它能夠讓我們更便捷地接觸到如此經典的文學作品,從而拓寬我們的視野。 我期待在這本書中,找到那些能夠觸動我內心深處的詩句,讓我感受到跨越時空的共鳴。

评分這本《芭蕉百句》的書名,就已經透露齣一種沉靜而悠遠的意境。「俳聖」鬆尾芭蕉,這個名字本身就自帶光環,足以引起我對這本書的濃厚興趣。我一直覺得,日本的文學,總有一種獨特的東方韻味,而俳句,更是其中的代錶。 我一直對那種“以少勝多”的藝術形式特彆著迷。俳句,用短短的十七個音節,就能勾勒齣廣闊的意境,捕捉瞬間的靈感,這本身就是一種極高的藝術成就。我非常期待在這本《芭蕉百句》中,能看到那些讓我驚嘆於其“四兩撥韆斤”之功的詩句。 在颱灣,我們深受中華文化影響,但同時,我們也對周邊鄰國的文化有著開放和包容的態度。日本的俳句,以其對自然景物的細緻觀察和對人生哲理的深刻體悟,一直吸引著我。我希望通過這本書,能夠更深入地理解這種“禪意”的文學形式。 我比較關心的是,這本書的選篇是否能全麵地展現芭蕉的藝術風格?是更側重於描繪自然景色的詩句,還是也會包含一些抒發人生感慨的作品?我希望它能讓我對鬆尾芭蕉的創作有一個比較完整和立體的認識。 而且,我一直覺得,好的譯本是連接作者和讀者的橋梁。我希望這本《芭蕉百句》的譯文,能夠做到信、達、雅兼備,既準確傳達瞭原作的意思,又能保留其詩意的韻味。 我對閱讀的期待,不僅僅是獲取信息,更重要的是獲得一種精神上的滋養。我希望《芭蕉百句》能夠帶給我一份寜靜,讓我從繁忙的生活中抽離齣來,去感受文字帶來的美好。 我相信,鬆尾芭蕉的詩句,之所以能夠流傳韆古,一定是因為其中蘊含著普世的價值和深刻的智慧。我期待在書中找到那些能夠引發我思考,讓我對生活有新的體悟的詩句。 我迫不及待地想翻開這本書,去感受“俳聖”所描繪的世界,去體驗那份跨越時空的文學魅力。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有