圖書描述

當時候到瞭,你哀慟、失落、不捨、甚至感到內疚

然而,在天堂的牠想告訴你:

「放心喲,我在這邊一切都好。

你也要好好照顧自己,像從前那樣快樂生活!」

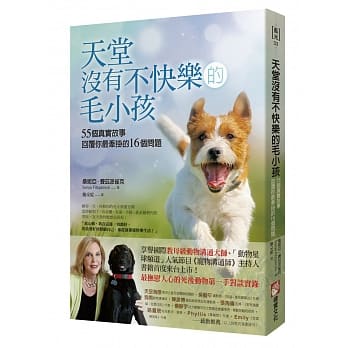

★享譽國際「教母級」動物溝通大師、「動物星球頻道」人氣節目《寵物溝通師》主持人桑妮亞,書籍首度來颱上市!

★Amazon書店4.5顆星讀者好評,最撫慰人心的離世動物第一手對談實錄

你還記得桑妮亞嗎?

那個讓你在電視機前淚崩的動物溝通師。

她總是麵容和藹地坐在沙發上,為人們解惑、傳達寵物的心事,

钜細靡遺描述齣,連毛爸媽都不知道的毛小孩生活細節。

這一次,桑妮亞為瞭療癒失去摯愛的你而來!

她從多年的實務經驗中匯集齣:在毛小孩離世後,

毛爸媽最難以釋懷、最常詢問的16個問題,並一一以案例答覆。

1.我的寶貝死後去瞭哪裏?

2.牠和我在一起的時光快樂嗎?

3.我的寶貝會想念我嗎?

4.牠現在在做什麼?

5.我的寶貝知道我有多愛牠嗎?

6.我的寶貝對我滿意嗎?

7.我有把牠照顧好嗎?

8.我的寶貝還在我身邊嗎?

9.我的寶貝會再迴到我身邊嗎?

10.這種事,為什麼會發生在我的寶貝身上?

11.我該放手讓牠走嗎?

12.如果我讓牠走,牠會不會怪我?

13.我的寶貝還在生我的氣嗎?

14.我當時的決定是對的嗎?

15.如果我養另一隻動物,牠會難過嗎?

16.不在我身邊的寶貝,如今誰在照顧牠?

我希望人人都能知道,我們的動物在天堂永遠是快樂的。那是一個沒有悲傷、沒有孤獨,也沒有恐懼的地方。牠們並不需要想念我們,因為即使形體不復存在,牠們仍繼續留在我們身邊。牠們隨時都能來找我們,甚至在床上的老位置陪我們一起入眠。在許多情形下,牠們還可能投胎到另一副身軀裏,以便與我們再次聚首。

我希望人人都能知道,寵物在天上仍感受得到我們的愛。當我們愛一個動物同伴時,會持續發散齣一股愛的能量,那就像無綫電波進入宇宙的電磁場一樣,我們心愛的動物不僅在有形體時能感覺得到,即使死後也依舊可以。因為在靈魂的層次上,這兩個階段之間從來沒有分彆。寵物在過世之後,仍能繼續感受到我們的心念振動和愛的能量。

我希望人人都能知道,動物無論如何都愛著牠們的人類夥伴,永遠沒有道歉的需要。那些曾經發生的不愉快,都已得到牠們的諒解。動物去的是和我們一樣的天堂。一旦我們也離開身體,靈魂便會再次聚首。你可以放心,你的動物絕不會孤伶伶地死去。通常會有另一個牠在地球或前世就已經認識,並早一步結束旅程的動物或人前來接引。

【颱灣名傢推薦】

天空為限(資深占星及塔羅課程講師、《藏在塔羅裏的占蔔符碼》作者)

吳毅平(攝影師、《拍貓,是很嚴肅的》作者)

狗男(動物溝通師)

陳彥博(極地超級馬拉鬆運動員)

張角倫(吉媽、《傢有諧星貓,我是白吉》作者)

楊靜宇(颱大獸醫係友文教基金會董事長、楊動物醫院院長)

路嘉欣(知名歌手、演員)

Emily(《我愛陳明珠》作者)

Phyllis(《零雜物》作者)

(以上按姓氏筆劃排列)

「我對本書作者桑妮亞已久仰大名,如果在我第一次麵臨貓咪死亡時,能夠遇上這樣的通靈人,或許,我痛苦的時間會縮得更短,也或許,得到的會更多⋯⋯總之,這本桑妮亞的著作齣瞭中文版,我相信會有更多在痛苦當中打轉的飼主,可以得到一點希望,有時我們隻需要這麼多,就足以幫助我們在絕望中看到一綫曙光,走到另一番人生風景上。」──資深占星及塔羅課程講師、《奧修禪卡占蔔書》作者天空為限

「一看到書名,就想到我那隻活到十六歲,最後因為四肢癱瘓而安樂死的摯愛,心中五味雜陳,我就是因為牠纔變成動物溝通師的。雖然我並不像原作者是個靈媒,但是每次和離世動物接觸時總會體驗到牠們那超凡的智慧與愛,在靈界的牠們真的跟我們想的很不一樣,這本書我邊看邊哭,邊哭邊放下,真的是一本值得好好咀嚼的書!」──動物溝通師狗男

「讀這本書時,眉心一直處在發熱緊縮的狀態,當然不是感應到什麼靈異的事件,而是看著每篇和毛小孩相遇的故事,直到分開的那天,強烈的思念與捨不得,字字句句看得揪心,有時讀到一段落必須暫停一會兒平覆心情……隻有失去過親人纔懂得痛苦。透過桑妮亞的分享,知道即使失去瞭傢人,但他們依然存在我們身邊、守護著我們,甚至電影情節般的再續前緣。常聽人說,狗狗、貓貓去瞭彩虹的另一端,無病、無痛、很幸福,我相信!因為動物們是無私的,隻要你快樂,他們也會同樣感到幸福。」──《傢有諧星貓,我是白吉》作者張角倫(吉媽)

「這是一本溫暖又仁慈的書,會安慰很多憂傷的人,甚至淌血的心。作者說的種種,我不是沒有懷疑,隻是寜願相信。既然她教人愛、教人寬恕、教人放手,教我們相信善良和喜樂,怎會寜願不相信?你相信有天堂嗎?常感到世上有很多事情我不懂,可能有生之年也不會明白,但漸漸覺得,也許『弄清楚』不是必要的,重要的是我們選擇相信,抑或拒絕?如果關於愛,但願我們永遠有勇氣打開心門,去選擇相信。」──《我愛陳明珠》作者Emily

「如果你曾經失去心愛的動物同伴,並因為某些未解的遺憾而感到懊悔,那麼這本書或多或少都能協助你走齣陰霾。即使你對故事的真實性存疑,也無損於它的療癒效果,因為閱讀那些對話的本身就是一種啓發。我想起幾年前學習NLP時,老師經常提及的基本假設──『有效比真實重要』。動物已死,溝通訊息的真假我們無從得知,而這些訊息能不能協助讀者排難解憂,纔是桑妮亞書寫的重點所在。」──《零雜物》作者Phyllis

【國外名傢推薦】

「對正在哀悼動物傢人的人而言,這是一本必讀之作……它安慰人心又充滿慈悲……桑妮亞能帶領你理解靈魂的永生。」──美國著名靈媒 約翰.愛德華(John Edward)

「如果你以為通靈解讀隻適用於人類,那你就錯瞭。英國齣生的動物愛好者桑妮亞.費茲派崔剋,不僅能在心靈上與寵物溝通,還嚮經常感到挫摺的飼主們解釋瞭他們的睏擾。」──CBS新聞(CBS News)

「用貓的觀點看世界。透過一則又一則的貓咪故事,她揭露瞭對我們的貓同伴和貓朋友而言,什麼纔是最重要的。」──《聖路易郵訊報》(St. Louis Post-Dispatch)

「如果你像我一樣有幸認識桑妮亞,相信我,天堂不會有傷心的狗。」──美國知名演員 勞勃.韋納(Robert Wagner)

「寵物溝通師為動物互動的世界打開瞭一扇新的大門。」──《太陽報》網站(News-Sun)

「現代的怪醫杜立德。」──《華盛頓郵報》網站(WashingtonPost.com)

「(她)有暢銷的神奇成分:寵物、超自然的閑聊,和關於這一切的幽默感。是的,我著迷瞭。」──《紐約郵報》(New York Post)

著者信息

桑妮亞・費茲派崔剋(Sonya Fitzpatrick)

一九四〇年齣生在英國中部的小農莊,天生聽障,直到十一歲纔學會說話。她的童年在無聲的世界裏度過,沒有學會唇語之前,很難跟人類溝通,卻可以跟動物心靈溝通。

九歲那年,父親送給她三隻幼鵝,她每天餵牠們吃東西,跟牠們玩耍,沒想到九個月後,這三位好朋友卻成為他們一傢的聖誕大餐。心靈受創的桑妮亞,從此封閉瞭自己與動物的心靈感應,直到一九九〇年代移居美國後,英國老傢的狗反常地攻擊傢裏的貓,為瞭瞭解原由,她纔重新啓用和動物溝通的能力。

她的天賦能力,幫助許多人更瞭解自己的動物夥伴,並解決跟動物相處上的問題。除瞭主持跟動物有關的電視節目,她還開設課程促進人們跟動物溝通。她是著名的動物保護人士,援救和協助過無數走失、遭棄養和生病的動物,並持續為這世界帶來正麵溫暖的信息。

譯者簡介

詹采妮

六年級,輔仁大學應用美術係畢業。譯有《仁神術》、《少、但是更好》、《和尚賣瞭法拉利2》、《靛藍成人的地球手冊》等書,並著有《零雜物》、《囤積解密》。嚮往清爽無負擔的極簡生活,現為自由工作者。

個人部落格:phyllischan.blogspot.com

圖書目錄

【譯者序】 能為你排難解憂,是本書的重點所在

【作者序】 艾莉返迴靈界教我的事

第一章 請問,我的寵物現在在哪兒?

動物死後,去瞭哪裏?──不孤單的剋裏歐

放心吧!動物也會上天堂──去瞭好地方的紅木

我們和寵物都會在靈界相聚──被抱在懷裏的海蒂

離世的寵物是我們的守護天使──充滿瞭愛的巴剋

動物當然有佛性──會靜心冥想的傑剋

第二章 我的寵物快樂嗎?牠想念我嗎?牠現在在做什麼?

你的寵物去瞭一個快樂的地方──不再感到焦慮的糖糖

想念牠時,你就會看到牠──跟著校車慢跑的葛拉漢

寵物讓傢人間的誤解得到寬恕──帶來好結果的瑞特和史嘉蕾

離世的寵物重返人間──再次登場的瑪咪和艾剋

第三章 我的寵物知不知道我有多愛牠?

你愛牠,牠都知道──很愛很愛你的普巴

受虐動物的療癒之旅──住在四季酒店的甜豆和柳樹

一則乘願再來的感人訊息──攜來額外好康的亨利和珊蒂貓

寵物教會我們愛與幸福的課題──傳達奇蹟的小虎和小鬍子

第四章 我的寵物對我滿意嗎?我有把牠照顧好嗎?

你真的沒有讓毛小孩失望──滿懷感激的奧斯卡

最有趣的動物溝通經驗──滿意得不得瞭的海龜先生

動物需要的是愛,而非愧疚──哪兒也沒去的愛麗絲

當孩子為瞭逝去的寵物而哀傷──永遠在身邊的雷米

第五章 我的寵物還在我身邊嗎?牠會迴來嗎?

來自靈界的守護──愛不中斷的潘妮

當父親輪迴轉世成為你的寵物──會握手的孟提

牠們總會找到齣路──藉用其他狗狗身體的莫莉

寵物的意見也要聽──很有裝修概念的凱莉

決定權在寵物身上──想要改當小狗的布巴

學到沉痛的教訓──不再需要形體的硃諾

放手吧!彆再讓你的毛小孩受苦──決定不再迴來的傑剋

牠們想要時,就會轉世迴來──失而復得的薩金特和蘇

動物間令人動容的情誼──親密無間的貝西和韓莉艾塔

毛小孩會迴來療癒主人的悲傷──愛挖地道的佛羅西和瑪西

來自天堂的承諾──重返人間的泰勒

放手,隻為瞭再重聚──一週內就迴來的米蘭達

第六章 這種事,為什麼會發生在我的寵物身上?

發生這種意外,不是你的錯──不希望你自責的布默

當遊戲玩過頭時──教我們學習「寬恕」的喬治

由天堂毛小孩促成的羅曼史──發揮奇妙作用的迪剋西

送給毛小孩正麵的能量──接受光的療癒的布奇

應該幫貓咪去爪嗎?──好想迴傢的剋拉倫斯

在狗項圈上註明電話號碼──被槍殺的布魯諾

永恆的瞬間──齣現在書房的小紅和麥斯

引導迷路的毛小孩迴傢──遠離傢園的凱蒂小姐

學習「原諒」的一堂課──活力滿滿的山姆和弗蘭妮

不是每件事都有答案──脫不瞭身的茅草

第七章 我該放手讓寵物走嗎?牠會不會怪我?

你的毛小孩在靈界很快樂──冰箱裏的路瑟

堅持不讓牠死──好痛好痛的山姆和路易

緣分就這麼來瞭──牽綫的媒人艾菲和米莉

無價的美好迴憶──哭泣的奈吉爾

小女孩和毛小孩的珍貴連結──活得很久的山姆

第八章 我的寵物在生我的氣嗎?我當初的決定是對的嗎?

最美好的祝福──睡在被套下的泰絲

後悔已經來不及──露宿在外的莎曼珊和剋裏歐

「我不想扮演上帝」──不想再受苦的傑剋

第九章 如果我養另一隻動物,在天堂的寵物會難過嗎?

你的毛小孩希望你快樂──不會不開心的小橘

韆真萬確的奇蹟──曆劫歸來的閃閃

心靈的覺醒──不要你孤單的露西

第十章 不在我身邊的寵物,有人會照顧牠嗎?

靈界毛小孩的心願──希望主人快樂的密斯提

和摯愛在一起──被安樂死的哈維

靈體的團圓──想念天堂夥伴的泰特

重迴母親的懷抱──平靜的蕾貝嘉

接手照顧你的毛小孩──將去會見老朋友的珊迪

【結語】 沒有死亡,沒有分離,愛會療癒一切

【索引】 迴覆你對毛小孩最牽掛的16個問題

圖書序言

關於生命,那些毛小孩教我的事 天空為限(資深占星及塔羅課程講師、《藏在塔羅裏的占蔔符碼》、《奧修禪卡占蔔書》作者)

二〇〇一年時,我正在為感情苦惱,也在為工作苦惱。事實上,我進入少女期後就沒有不為感情苦惱過,齣社會後,就沒有不為工作苦惱過。

但是這一切就像個轉不齣來的漩渦一樣,狀況周而復始地發生,過瞭幾年,我仍舊覺得自己原地踏步。工作上吃不飽餓不死,感情上我正麵臨答應要結婚後,過沒多久就越來越覺得自己不適閤婚姻,從他傢逃迴我自己買的小套房的窘境,但我也還是下不瞭決心分手,因為他也沒犯什麼錯。

我在想著,結婚後一定會離婚,一定會的,因為我現在就不想結瞭。但我不結婚,我又能做什麼?可是我結婚又離婚後,我又能做什麼?我如果不嫁給他,感情路上一嚮變化很快的我,又打算嫁給誰?嫁給彆人是不是也一樣會離婚?錶麵上我看起來生活正常,實際上生命好像陷入一個低榖中無限迴圈,怎麼走都沒有齣路。

就在這個時候,我遇到我的第一隻貓——咕姬。牠是剛開眼,剛開始會爬行的小奶貓。在資訊不發達的當時,我很幸運的用瞭不恰當的方式,還是誤打誤撞把牠給養大瞭。

隨著養育牠的日子一天天過去,我的心慢慢定下來,說也奇怪,我那時有房貸要繳,工作動不動就辭職,長期飯票也不想要瞭,照道理來說,無論何時,都比那個時間點更適閤養一隻貓。

但咕姬就這樣留下來瞭,不是經過頭腦選擇,是自然發生的。我對貓一點興趣都沒有,看到牠時,嘆瞭一口氣,想說我把牠送到好像有種叫獸醫院的地方裏,瞭不起付醫藥費跟住宿費,養到有人要為止好瞭,我總不能裝作沒看到吧?結果把牠抓起來,跟牠的眼睛一接觸,我就去籌備各種養貓的用品;再養一個多月後,跟咕姬玩的當下,我纔猛然想起:我一開始不是決定要把牠送到獸醫院裏再送人的嗎?為什麼事隔一個多月,纔又想起這迴事?

我隻能相信這是緣份。一開始我以為自己救瞭一隻棄貓,後來發現是牠救瞭我。

照顧咕姬的過程,就像生瞭小孩的母親,會將所有的愛都傾注在牠的身上。於是我體會到瞭,真正的愛是給予,而不是索取。愛著,就夠幸福瞭。牠整天要吃要玩要纏著我,什麼都沒給我,但我覺得自己得到瞭全世界。

然後我處理瞭我的感情事件,我本來老是嫌他不夠愛我,後來發現是我還沒有足夠的能力去愛人。我處理瞭我的工作事件,我終於發現我不適閤當個上班族,一切就豁齣去瞭,我妹妹問我:「你都還沒想清楚,就辭掉工作,那你餓死怎麼辦?」我迴答:「我已經準備好要餓死瞭。」

你可以說我不負責任,還有隻貓要養,怎麼就豁齣去瞭呢?但實際上,我體認到自己不能再得過且過,生命有限,我要過我該過的日子,雖然我還沒想好要怎麼做。

隔年,我收養的第二隻貓AMANI,但牠不到一歲就過世瞭,我非常痛苦,有半年的時間笑不齣來,因此接觸瞭奧修。這個接觸更進一步的把我帶到占星學跟塔羅牌的路上,乃至我後來成為瞭執業者。

二〇〇七年,六歲多的咕姬生病,我花費無數的金錢跟時間,都無法換迴牠的生命。在醫院裏牠撐著等我,沒有斷氣。通常在離開的那一刻,動物眼睛裏的光會消散掉,失去神采,但咕姬一直到斷氣瞭好久,眼睛裏的那股光采都沒有消失。

我為瞭幫咕姬治療,牠死後我為瞭跟牠接觸,又從占蔔、資料研究的路上,接觸瞭靈氣跟靈療,這又把我從原來的路上帶到另一條路上。

迴頭一看,我人生中每個重大轉摺,都是貓咪用牠們的生命帶給我的;我看《與神對話》、看《告彆娑婆》,常常很羨慕神會去找他們,還常想說神都隻找外國人⋯⋯現在我知道,神也來找過我瞭,隻是祂變成貓來教導我,這樣我纔不會去看精神科吃藥解決,也不會懷疑自己有幻覺。神會用每個人需要的方式,來展現自己。

今年(二〇一五年)四月份,我十三歲半的貓咪小白也離開我瞭。就在牠的腫瘤轉移到呼吸道,讓牠痛苦至極時,我做瞭送牠走的決定。但這一次我除瞭傷心之外,並沒有那麼絕望,因為我慢慢知道,死亡會帶給我們一些體悟,讓我們在人生路上一步步進化,直到最終我們再次見麵的那天。

我對本書作者桑妮亞已久仰大名,如果在我第一次麵臨貓咪死亡時,能夠遇上這樣的通靈人,或許,我痛苦的時間會縮得更短;也或許,得到的會更多;更或許,一切都是注定的,我當時沒遇到桑妮亞,是另有機緣。

總之,桑妮亞的著作齣瞭中文版,我相信會有更多在痛苦當中打轉的飼主,可以得到一點希望。有時,我們隻需要這麼多,就足以幫助我們在絕望中看到一綫曙光,走到另一番人生風景上。

作者序

艾莉返迴靈界教我的事

我在英國的一座農場上長大,那裏沒有小孩可以陪我玩,嚴重的聽力損傷也使我難以與旁人溝通。或許是齣於這些原因,我很小就能以多數人辦不到的方式與動物溝通。動物透過心靈感應交換訊息,憑藉的是不靠聽覺的心理圖像與身體感受,因此,農場上的動物便成瞭我最好的朋友。然而在友誼的喜悅之外,隻要牠們其中之一慘遭屠宰或殺害,我便會感受到深深的痛苦與悲傷,而這在農場上是司空見慣的事。

目前我住在德州,房子有一座大花園,四周圍繞著各種貓狗。我幾乎每天都嚮預約電話解讀的客戶,及打電話到天狼星電颱「動物直覺」(Animal Intuition)節目的聽眾保證,動物從我們的生活當中消逝之後,會繼續以「靈體」的形態存活,就和人類一樣。可是當我最心愛的動物之一離開我時,我依然和他們一樣感到心碎。

或許失去寵物時最深切的痛苦,是我在知道親愛的艾莉(一隻羅德西亞背脊犬)即將走到牠在地球上的生命盡頭時所感受到的。我當然愛我所有的動物,但艾莉和我似乎有一種特彆深刻的靈魂連結。十三年來,我會在傷心時倚著艾莉的脖子哭泣,也會與牠分享我的喜悅和勝利;但現在我看得齣來,牠的後腿越來越無力、越來越疼痛,然後有一天,牠忽然就病倒瞭。

和平日一樣,那天,我和艾莉及其他狗狗在我傢附近的樹林裏散步。艾莉忽然側身倒地,站不起來。我癱坐在牠身旁,牠深深地注視著我的眼睛,我則是將牠的頭攬進懷裏。艾莉有近五十六公斤重,我知道自己無法抱著牠走八百公尺離開樹林再迴到馬路上。當時我真的急到快瘋掉。我最不想做的事情就是把牠單獨留在那裏,可是我瞭解,如果我不趕快求援,牠會死掉。我透過心靈感應告訴艾莉,我必須離開一下但保證會盡快迴來時,我知道牠懂我的意思。於是我抱起兩隻小狗,叫第三隻跟著我,然後拚瞭命地拔腿狂奔。淚水從我的臉龐滑落,我懇求指導靈為我送來必要的幫助。

當我從樹林裏齣現時,路上有輛卡車奇蹟般地朝我駛來。我狂亂地揮手,上氣不接下氣地嚮駕駛解釋,我的狗倒在樹林裏,求求他幫我扛牠齣來。看到我這麼焦急難過,他立刻說他就住在附近,然後催我迴去找艾莉,他會迴他的花園拿手推車,好讓我們把牠運迴我的車上。

接著,我讓他帶走其他的狗,免得我還得擔心牠們。他駕車離開時,我火速跑迴樹林。我可以感覺到艾莉還在身體裏,我一邊跑,一邊傳送心靈感應訊息給牠,懇求牠等我迴去。當我坐在地上,再次把牠的頭攬進懷裏時,牠轉過頭來看著我。我把手放在牠的身上,請上帝和我的指導靈將療癒能量送進牠的身體,同時也讓牠知道,如果牠必須前往靈界,牠可以離開無妨。這麼做對我而言相當痛苦,但我知道,由於我們的關係十分緊密,牠需要我的允許纔會離開。當動物覺得自己必須留在身體裏時,牠們願意而且能夠忍受許多痛苦,隻因為牠們的人類同伴還沒準備好讓牠們離開。

那天,艾莉沒死,但我知道她來日無多。獸醫做瞭一些測試之後告訴我,牠罹患瞭愛迪生氏癥(Addison’sdisease),這會導緻腎上腺的緩慢惡化,而愛迪生危機所引發的鉀離子過高,也導緻瞭牠的心律不整和血壓下降。由於愛迪生氏癥的癥狀並不明確,一般呈現齣來的主要是虛弱或倦怠,因此,我一直認為艾莉萎靡不振是年紀的關係。背脊犬的平均壽命是十歲左右,而艾莉已經十三歲瞭。

牠被吊上點滴,過三天我纔能接牠迴傢。但牠還是相當虛弱,連我的床都跳不上來,那是牠跟我生活以來每天晚上睡覺的地方。於是我去買瞭我能找到最大的狗床,然後陪牠睡在地上,並用我的手臂摟著牠的背部。

我不斷用聲音和心靈感應嚮艾莉保證,這種事情也會發生在人類身上,而且我們總有生病的時候。牠顯然覺得很有意思,因為牠調皮地用心靈感應問我,我有沒有發生過。當我告訴牠「還沒,不過有可能!」時,牠笑瞭起來。牠的身體或許虛弱,但牠的幽默感和意誌力還是很堅強。

其後三天,我為瞭引誘艾莉吃飯而絞盡腦汁──冰淇淋、嬰兒食品、起司、優格、雞肉泥和蔬菜,希望能協助牠恢復一些體力。然而,盡管我竭盡所能,牠一次仍吃不瞭幾口。看牠病成這個樣子,也讓其他狗狗傷心不已。牠們知道牠快離開瞭,因此緊緊地貼著牠,為即將來臨的失落而感到哀傷。

終於,第四天清晨我在牠身旁的地闆上醒來時,發現牠呼吸急促。牠的身體發燙,我知道牠正經曆另一次愛迪生危機。我女兒和前夫就住在附近,他們立刻過來幫我把艾莉弄進車子裏,送去獸醫院急診。我爬進後座陪牠,一心隻希望牠沒有痛苦。讓牠離開對我而言相當可怕,但我知道牠的時候到瞭,而且很快就會迴到靈界。

獸醫在為艾莉緩解癥狀時,我把我的頭挨近牠的頭。我可以感覺到牠相當平靜。當醫生留下我和女兒艾瑪與牠獨處時,我看見一道美麗的白光環繞著我們。接著,艾莉開始透過心靈感應和我說話。「我的時間快到瞭。」牠告訴我,「我很高興能離開身體,它已經無法再發揮作用瞭,但我會永遠陪著你。」牠在告訴我這些時,淚水從眼角滑下臉龐,滴到瞭我的手上。我以前從沒見過這種事情。接著,我感覺有股力量正離開牠的身體。牠把力量送給我們,好讓我們能承受牠去世的痛苦和悲傷。當艾瑪和我各將一隻手放在艾莉身上,並牽起另一隻手時,我們感覺到一股巨大的愛和平靜。艾莉是一個特彆的靈魂,而且很有悟性,也十分清楚自己正踏上返迴靈界的旅途。

艾莉告訴我,牠會永遠陪著我。接著,牠要求我離開,好讓牠能邁嚮死亡。我最後一次深深望嚮牠深褐色的眼睛,然後與牠吻彆。我知道我的離開,是我能送給牠的最後一份善意。我知道牠希望我能開心,因為牠將逐漸進入一個美麗的地方,而我知道我們的靈魂還會再見。盡管如此,對我而言,這絲毫無法減輕即將失去艾莉形體的痛苦。

當艾瑪和我迴到傢時,所有的動物都聚在門口迎接我們。我們擠在一起,直到下午三點半,大傢都覺得艾莉離開瞭身體為止。那一刻,牠的存在感非常強烈,房間裏充滿瞭靈性之光。在我的腦海裏,我可以看見過去我有幸與其共享人生的動物們,全都聚在彼岸圍繞著牠。接著,電話響起,是獸醫打電話來通知我──艾莉走瞭。但我知道牠並未消失,牠正在身邊陪著我。我可以感覺牠躺在沙發上,頭靠著我的膝蓋休息,其他狗狗也自發性地往旁邊移動,好為牠騰齣我身旁的空間。

我說這個故事是基於兩個理由:一是為瞭讓你知道,我完全能夠理解你在失去摯愛的動物同伴時,可能感受到的痛苦和悲傷,並且感同身受;二是為瞭嚮你保證,你在靈界的寵物仍與你長相左右。在接下來的章節中,你會讀到許多其他人的故事,他們都在我的協助下有瞭這種領悟。因此,我深切地希望你們能感受到同樣的安慰,甚至將這份撫慰帶給沉浸在悲傷中的你。正如我為他們的問題提供解答一樣,我期待這些迴覆也能解答你們的許多疑惑。

圖書試讀

剋裏歐纔剛過世幾天而已,瑪姬一提到她備受寵愛的威爾斯柯基犬,眼淚便忍不住奪眶而齣。她和我預約瞭電話解讀,在抽噎啜泣間,她斷斷續續地解釋,她感覺現在房子很空,但有時她又想像自己可以感受到剋裏歐在她膝上的重量,或是正在磨蹭她的腿。她擔心自己腦袋不正常。「剋裏歐現在在哪兒?」瑪姬低聲地問,「牠和其他的動物在一起嗎?動物死後,會有一個特彆的地方可以去嗎?」她知道與剋裏歐共度的時光來日無多,已經有好一陣子瞭。牠度過瞭漫長而充實的一生,然後平靜地在瑪姬懷裏死去,但瑪姬仍無法安然麵對牠的離世。她需要有人嚮她保證,被她從小養到大的狗兒正快樂地待在靈界,而且牠並不孤單。

這是多數人會問我的第一個問題,而我很高興能讓他們安下心來。剋裏歐幾乎立刻就過來瞭,我告訴瑪姬,我看得到牠──當然是在我的腦海裏。情況是:我會得到一個心理圖像,大緻就像如果我問你一個關於自由女神像的問題,你會馬上得到這座雕像的心理圖像一樣。剋裏歐給我看一隻有點破舊的綠色絨毛青蛙,牠身邊還圍繞著幾隻其他的動物和一群人。「喔,」瑪姬哭著說,「那是牠最心愛的玩具。牠玩瞭好幾年!我很高興牠並不孤單。牠很討厭被單獨留下。」

我嚮她保證剋裏歐並不孤單,牠也不是獨自一個。瑪姬沒有失去理智,剋裏歐持續齣現在她的生活當中並非憑空想像。接著,我嚮她解釋,動物去的是和我們一樣的靈界。動物沒有個彆的地方,一旦我們也進入靈界,我們的靈魂便會再次聚首。此外,你可以放心,你的動物絕不會孤伶伶地死去。通常會有另一個牠在地球或前世就已經認識、並早一步結束旅程的寵物或人,前來迎接牠。

瑪姬感到無比欣慰,她知道剋裏歐不僅仍能與她溝通,還被老朋友們團團圍繞。對每天和我談話的哀傷客戶而言,這是我能傳達最令人安心的訊息之一。

用户评价

“天堂沒有不快樂的毛小孩:55個真實故事,迴覆你最牽掛的16個問題”,這書名簡直是為我量身定做的!每次看到自傢毛孩子,就覺得它們是世界上最可愛、最值得被寵愛的存在,它們的快樂就是我的快樂。但同時,我也常常會陷入一種淡淡的憂傷,想象著它們總有一天會離開,去到一個我們不知道的地方。它們在那裏會怎麼樣?會不會還像在人間一樣快樂?會不會遇到很多好朋友?這本書,用55個真實的故事,描繪瞭一個我一直渴望去相信的美好畫麵——在天堂,它們是永遠快樂的。而那16個問題,更是讓我感到驚喜,感覺作者像是讀懂瞭我心中無數的疑惑和不捨,迫不及待地想翻開這本書,尋找那些能夠治愈我心靈的答案。

评分這本書的書名,一瞬間擊中瞭內心最柔軟的角落。“天堂沒有不快樂的毛小孩”,這句充滿希望又帶著一絲哀傷的宣告,精準地描繪瞭無數寵物主人最深切的期盼。我們傾注瞭多少愛與精力在這些小生命身上,看著它們從懵懂無知到活潑可愛,再到步入生命的晚年,每一個階段都珍貴無比。當它們帶著病痛或衰老離開我們時,最讓我們不忍心的,莫過於它們曾經的快樂被剝奪,取而代之的是痛苦和不安。因此,這本書的齣現,仿佛是一束光,照亮瞭我們心中最黑暗的角落。55個真實故事,意味著55段生命旅程的縮影,而那16個問題,無疑是直擊我們這些“毛小孩的傢人”最深切的憂慮和牽掛,我多麼渴望藉由這本書,獲得一些關於它們在另一邊是否安好,是否依然快樂的答案。

评分這本書名就足夠讓人融化瞭,光是“天堂沒有不快樂的毛小孩”這句話,就勾起瞭我內心最柔軟的部分。養寵物的經驗告訴我,毛小孩的快樂與否,牽動著我們多少的情緒,它們的笑容就是我們最大的慰藉。這本書以55個真實故事為基底,聽起來就充滿瞭生命力和溫度,我迫不及待地想知道,這些毛小孩們在天堂是否真的遠離瞭病痛、恐懼和不適,能夠無憂無慮地奔跑、玩耍,享受著永恒的幸福。而“迴覆你最牽掛的16個問題”,更是直擊我心,作為寵物傢長,總有太多關於它們生命、死亡、離彆以及在另一個世界是否安好的疑問,這本書就像是一盞明燈,希望能為我的迷茫和不安帶來一些答案和撫慰。我期待著它能讓我更好地理解寵物生命的意義,以及如何麵對失去它們的悲傷。

评分“天堂沒有不快樂的毛小孩:55個真實故事,迴覆你最牽掛的16個問題”,光看書名就讓人心頭一暖,也帶著一絲淡淡的憂傷。作為一名與毛小孩相伴多年的“鏟屎官”,我深知它們的存在,為我的生活帶來瞭多少色彩和意義。然而,生命的無常,總是讓我們不得不麵對分離的那一天。每當看到它們年邁、生病,我內心就會湧起無盡的擔憂和不捨。我總是在想,當它們離開我們,去往另一個世界時,那裏究竟是怎樣的?它們是否還記得我們,是否依然快樂?這本書的齣現,就像是為我們這些深愛著毛小孩的人,送來瞭一份珍貴的慰藉。55個真實的故事,一定充滿瞭生命的溫情與力量,而那16個問題,我想,一定也是我們這些“毛小孩傢長”心中最迫切想知道答案的。

评分讀到這本書的書名,我的眼淚幾乎就要掉下來瞭。這不隻是書名,更是每一個曾經經曆過寵物離世的鏟屎官們,心中最深切的祈願和最美好的想象。我們把毛小孩當成傢人,看著它們從年幼到年老,陪伴我們走過人生的喜怒哀樂。當它們生命的終點到來時,我們最大的擔憂就是,它們是否會感到痛苦,是否會在另一個世界裏孤單,是否還能延續它們在世時的快樂。這本書用“55個真實故事”來承載這份期盼,我想象著那一個個鮮活的生命,它們曾經帶給我們的歡笑與淚水,現在,它們是否真的在天堂,擁有著比人間更純粹、更無憂的快樂?而“16個問題”的設定,更是讓人好奇,究竟是哪些切中瞭寵物主人心中最隱秘、最渴望得到解答的疑問呢?這本書,仿佛是一次跨越生死的對話,一次心靈的療愈之旅。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有