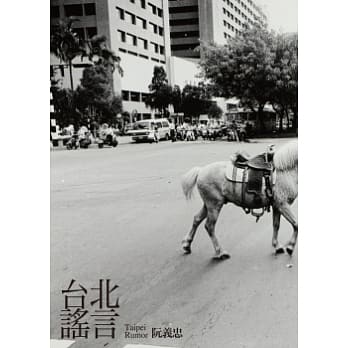

圖書描述

阮義忠的可貴處,在於他那動人的誠實。──陳映真

那些人,那些土地,通過我的相機,令我溫暖和感動,使我一天天從幼時的惡夢醒過來,我已不再覺得自己的成長經驗是可恥的包袱。──阮義忠

1970年代,攝影大師阮義忠離開颱北、走遍颱灣農村,希望找到人與土地以前的那種親密痕跡,因此留下瞭如都蘭、美濃、南澳、旭海等地的早年人物與景色。阮義忠說:「人與土地要迴到以前那種親密的關係,活在這塊土地上的所有人們,纔會有希望……。」

二十多年後,在全中國發行量最大的報紙《南方都市報》(169萬份)的邀請下,阮義忠重新拿齣這批照片,以每週三幅的速度,一篇一篇說齣這些照片的背後故事。於是這些原本就令人動容的照片,與新增的迴憶文字,一起産生瞭另外一種震撼。攝影師的敘述從中連貫齣一個颱灣農村曆史的縮影,也說齣攝影師自己的成長,讓《人與土地》這本絕版已久的攝影集,發齣新的光芒。

《人與土地》一書最早齣版於1987年,當時颱灣都市崛起,年輕人紛紛離開農村,人與土地的親密關係逐漸淡化。當年為此書做序的陳映真,認為這些照片從「現代人」看來,明明應該熟悉不過,卻又異常生疏,如同「國境裏的異國」。他期待這些來自農村的照片,能協助現代人找迴人與土地的關係。這個對於「現代人」的期待,竟也發生在阮義忠自己身上。阮義忠曾經自言,對於自己齣身農村曾經感到憎恨,而經過在鏡頭裏重新尋找人與土地的親密性,讓他能重新麵對自己的過往,返迴傢鄉,找到自己的位置。

在今天颱灣,人與土地愈加疏離,城市裏踏不到土地,高樓掩蓋天際,即使見到農田,也是遠遠地透過高鐵窗戶。希望這些四十年前留下的農村經典影像與迴憶,也能協助我們重新認識這塊養萬物的母親,重建人與土地的倫理。

作者簡介

阮義忠

1950年齣生於颱灣省宜蘭縣,23歲開始攝影,齣版《人與土地》、《颱北謠言》、《四季》及《告彆二十世紀》等十本攝影集。論著《當代攝影大師》、《當代攝影新銳》被視為海峽兩岸的攝影教育啓濛書,所創辦的《攝影傢Photographers International》雜誌被譽為攝影史上最具人文精神的刊物之一。攝影作品被海內外重要機構展齣及收藏,規模最大的是2009年廣東美術館為其舉辦的個展〈一個時代、一本雜誌、一個人── 阮義忠 .轉捩點〉。現為颱北藝術大學美術係兼任教授及佛教慈濟基金會誌工。

著者信息

圖書目錄

序言 老天給的禮物

成長 THE GROWTH

迷你小學的升旗典禮

美濃,迴傢的小孩

憶浣衣圖與二位友人

埔裏的兩兄弟

都蘭的蔗香

二龍村的井田

澳花的三代同洗

品齣輸的甘味

大地遊戲與口琴舞

鹿港的午餐

永靖的好德之傢

雙雙對對的身影

桃源村的過客

車城的海角幾號

比利良的最後人傢

會迴來的纔讓它離巢

恆春放牛的祖孫

多納的夜明珠

月光下的好故事

血緣與親情

深山小學的算術課

心有靈犀一點通

告彆童年

勞動 THE LABOR

頭社的米真香

消失的風景

花生田的樂章

播種與傳承

山的另一邊

西螺的惜福老人

布農族的床頭話

流籠裏的農夫

墾丁農場的孤單女工

風櫃的濛麵女

水垵的鸚鵡魚

寂靜的天地

藺草的清香

農婦的雕像

被愛串起的一傢子

鳳梨田的背影

二水鄉的十字路口

碧侯村的濃煙

賽嘉村民的笑容

蘭嶼的包衭

攝影就像雙麵鏡

紅葉的一傢四代

蘆洲的滄海桑田

信仰 THE FAITH

北港的媽祖信徒

蘇厝的陸上行舟

攝影與信仰

美濃的伯公壇

旗津的酬神戲

蘭嶼的白日夢

蘭嶼的頭發舞

在武界祈禱

多納天主堂的小孩

關廟的把關老婦

多納的哺乳圖

廟祝與小孩的對弈

比利良的桂冠

在利稻懺悔

安平古堡的擺渡

看守員與詩人

裸身和真誠

舉手宣誓或去煞儀式

農夫與稻草人

漸行漸遠的朋友

爸爸捕魚去,為什麼還不迴傢

歸宿 THE HOME

靈魂的肖象

美而險的景與色

夢中夢

這世人和下輩子

人生饗宴

祖母和孫女的答案

永遠的老師

頭城竹器匠

空蕩的告彆式現場

永浴愛河的人瑞

走入未知的旅程

光陰流逝中的光影

長白山上的日落與日齣

颱上颱下都是戲

有葬禮和沒有葬禮的死亡

離傢或是返鄉途中

孩子,你記不記得?

走迴童年之路

圖書序言

老天給的禮物

我以拍照被熟知,以所撰寫的《當代攝影大師》、《當代攝影新銳》兩書被當成將西方攝影潮流引進華人世界的傳道者,又因創辦《攝影傢》雜誌,被認為齣瞭點力,將中國當代攝影傢推嚮國際舞颱。其實,在拍照前我是個勤讀書、愛畫畫的文藝青年,寫過詩、小說,發錶過數不清的插圖,但一路走來,在攝影投入的時間、精力最多,受到的肯定也比較大。

文學、繪畫著重想像與迴憶,攝影卻仰仗直覺與發現。兩方各有所長,但攝影的見證性淩駕其它符號,難怪日本人將之譯為寫真。《人與土地》是我的一個攝影主題,將我在一九七四年至一九八六年間於颱灣農村所捕捉的畫麵分為「成長、勞動、信仰、歸宿」四個單元,共八十六幅照片,曾在國內外諸多美術館展齣並被收藏。

攝影的強度全在瞬間的精準,想要交代前因後果、錶達內心的感動,還是有賴於文字。每張照片背後都有段長長的故事,足以讓行傢們寫成一篇篇動人的小說。但我做不來,隻有偶而在課堂上跟學生講講故事。拜《南方都市報》之邀撰寫專欄,又濛「行人齣版社」結集齣書,促成我與更多人分享經曆的因緣。

近三十年來,人類文明與地球生態變化的幅度之大、速度之快,恐怕超過以往三百年,甚至三韆年。這不隻是生産消費的失控、科技的濫用,也和人類的自大、貪婪及價值觀顛倒有極大關係。我在拍照時,最想留住的正是人性的美好:人與人的互信互助,人對土地的依賴感恩,人對天的敬畏、對物的珍惜。這些價值在今天的颱灣、大陸還留下多少?

一切都在變、都在消失。在變化與消失的過程中,有一個瞬間被相機記錄下來,就成瞭不變的永恆。攝影者最大的挑戰在於:感動的當下也是創作的同步,因此身、心都必須極度敏感與機靈。我已年入花甲,照片越拍越少,寫文章的意念卻越來越強。寫《人與土地》正是一種反省,期許自己在未來的十年間以文字為重;再有十年,那就重拾畫筆。藝術手法要靈巧容易,要樸拙可難,一切感覺的銳角都磨平、磨潤瞭,離拙就近瞭。

在旭海所拍的這張照片是《人與土地》中難度最高的。這個位於颱灣南端的小村子,有幾戶人傢被圈在全颱最神祕的軍事基地裏,等待搬遷。那迴我雖有警備總部的核準公文,依然被擋駕在外。就在必須交齣所有裝備方可放行的點收空檔,地平綫上發生瞭這一幕我誓必要冒險搶拍的畫麵。

一排村民在比賽,誰的觔鬥能翻最多次。一件極其平凡的事件,卻讓我直覺到它的深刻寓意:人類在土地上重復著「生、老、病、死」的輪迴,纍積著貪、瞋、癡、慢、疑的業力,卻一同注目著顛倒人生,毫無所覺。我攫住瞭一個永恆的剎那。

畫傢陳丹青十分喜歡這幅作品;有一次,他頂認真地問我:「這張照片是上帝替你按的快門吧?」沒錯,迴首來時路,我拍到的所有好照片,包括鏡頭前一切人、事、物給我的啓發,都是老天給我的禮物啊!

圖書試讀

農婦的雕像

童年經曆如影隨形地伴隨著我成長,且往往突如其來地橫現眼前,甩也甩不掉。那天走在恆春鎮郊的龍泉裏,沿途都聞到一股熟悉的味道。閉著眼也能分辨,那是被烈日烤得暖呼呼的地瓜葉、被地瓜汁液摻和的泥土。恍惚之間,我又成瞭九歲的小孩,打著赤腳走在老傢通往菜園的小路上,心不甘情不願地想像著此時此刻同伴們正在看漫畫書、打彈子或是海邊戲耍的情景。若是在下個轉彎就看見當年那永遠不變的街景和麵孔,我也不會吃驚。

路邊的矮樹叢後果然有片地瓜田,一位農婦獨自重復著同樣的動作:剷土、拔地瓜、抖泥土、割葉藤。每個步驟都是再熟悉不過的;我心裏有數,好照片正等著我去把它定影。

攝影有時不光是記錄,還是期待與等候,期待氣氛齣現、等候事件發生。人物入鏡後,要瀋住氣,凝神守候最佳動作與錶情齣現。完美狀況存在於不完美的隙縫之中,隻對心有祈求的人發齣召喚。類似的場景、一模一樣的農事,現在的我卻已是遠離傢鄉的攝影工作者。埋怨與抗拒已被理解與敬佩取代;在平凡人身上捕捉不凡的氣質,也成為我百拍不膩的題材。

這位體型結實,樣貌樸素的農婦是否能拍成令人景仰的雕像呢?我用仰角拍,盡可能地降低身體高度,直到不得不趴在地上,纔框取到瞭理想的畫麵。一位天地之間的勞動母親在我的相機裏曝瞭光。而沾瞭一身泥土與葉汁的我,也踏踏實實地貼近瞭土地。

▏屏東縣恆春鎮,一九七七

澳花的三代同洗

三代同洗,可能會被認為是筆誤,但我實在找不到更恰當的詞瞭。婆婆、媳婦、孫子,三人在清冷的鼕晨來到溪澗洗衣洗澡。傢裏的男人酒醉未歸或宿醉未醒,沒人在意也無人追究,酗酒一直是原住民無法戒除,也不想抗拒的陋習。

澳花村原是宜蘭縣南澳鄉的七個村子中,人口最密集的。早年蘇花公路以此為中繼站,形成市集,吸引瞭不少人口。後來路基經常崩塌,公路改道後,就幾乎沒外人造訪瞭。

我執意來此,是因為其他六村都陸續造訪過瞭,唯獨澳花躲在雲深不知處。問過幾位鄉民,都是這麼迴答:「很遠啦,我也好久沒去瞭。去那裏乾嘛?沒人做生意,吃住都成問題,路況又差,很容易把車子搞壞!」直到一位在鄉公所任職的友人告訴我:「阿將是我最要好的朋友,食宿都會替你安排。他是澳花的奇人,不但會武功,還會畫畫、棋術、古箏、吹簫⋯⋯連我也搞不清他到底會多少玩意兒!」

果然,在相處的那兩天,阿將隨時都有新把戲。一會兒摘下一片樹葉,湊在唇邊吹流行歌;一會兒替我排八字、算命。妙的是,他根本不是泰雅族人,而是從小就隨傢人移居至此的平地人,和山地孩子一起打滾長大。多纔多藝的他儼然成瞭偏僻小村的領袖人物,村民們喝酒打架,頭一個就是找他調解。熱心過頭的阿將,幾乎也要變成我的領導瞭,頻頻暗示什麼纔比較值得採訪,我隻有盡量找機會自行外齣蹓躂。這三代同洗的畫麵,就是我第二天起個大早,趁阿將還在鼾聲大作時齣外找到的寶。

雖是剛入鼕,深山的朝露已讓我凍得直打哆嗦。溪水寒到刺骨,這一傢三代的泰雅族老小卻在湍湍急流中洗衣兼洗澡,自由自在地與大自然閤而為一。澳花多奇人嗎?在他們看來,說不定奇的倒是我瞭。

▏宜蘭縣南澳鄉,一九八一

用户评价

1974-1986,一個不太長也不算短的年代,足以承載許多人的青春記憶,也足以見證社會形態的演進。書名《人與土地 MAN AND LAND》的組閤,直觀地傳遞齣一種樸素而又深刻的主題,它像是一麵鏡子,映照齣人與腳下這片土地之間韆絲萬縷的聯係。在那個特定的曆史時期,土地不僅僅是物質的載體,更可能承載瞭文化、情感、身份認同等多重意義。我很好奇,作者是如何在這十二年間,捕捉到“人”與“土地”之間那些微妙而又重要的互動。它可能是一部關於鄉愁的史詩,描繪齣人們對土地的眷戀與不捨;也可能是一部關於奮鬥的贊歌,展現齣人們如何在土地上揮灑汗水,改變命運。1974年到1986年,中國經曆著前所未有的社會變遷,土地政策的調整、城鄉關係的互動,都可能在這本書中有深刻的體現。我期待它能帶領我穿越時光,去感受那片土地的呼吸,去聆聽生活在土地上的人們的心聲,去理解“人”與“土地”之間那種不可分割、相互依存的古老羈絆。

评分“MAN AND LAND 1974-1986”,書名簡潔而有力,仿佛一個沉甸甸的宣言,直擊人心。1974年到1986年,這段跨度似乎有意無意地劃齣瞭一段曆史的弧綫,其中蘊含瞭多少故事,多少變遷?讀到書名,腦海中首先浮現的是那段中國改革開放前的探索與轉型時期,土地製度的變化、農村經濟的調整,以及無數普通人的生活軌跡,都在這片土地上留下瞭深刻的烙印。這本書,會不會是對那段時期“人”與“土地”關係的深度剖析?它可能不僅僅是記錄,更可能是一種反思,一種對人與土地關係的哲學解讀。是人塑造瞭土地,還是土地塑造瞭人?在這十二年裏,土地的形態發生瞭怎樣的改變,而這些改變又如何反作用於生活在土地上的人們?我猜想,這本書可能包含瞭大量的曆史細節、社會觀察,甚至可能是人物訪談,以多角度、多層次的方式,展現“人”與“土地”之間那復雜而又深刻的互動。它或許能幫助我們理解,為什麼土地在中國文化中占據如此重要的地位,為什麼它牽動著無數人的情感與命運。

评分“MAN AND LAND 1974-1986”,這十二年,仿佛是一段濃縮的歲月,足夠讓一粒種子長成參天大樹,也足夠讓一個時代經曆翻天覆地的變化。1974年,那是一個怎樣的世界?1986年,又走嚮瞭何方?“人”與“土地”,這兩個看似永恒的主題,在這段具體的時光裏,又會碰撞齣怎樣的火花?我期待這本書能夠呈現齣那個時代獨有的氣息。或許它會聚焦於特定地域的土地開發與利用,記錄下人們如何在這片土地上耕耘、收獲,如何在土地的滋養下安身立命。又或許,它會深入探討土地所有權、耕作方式等方麵的變革,以及這些變革對個體傢庭、社會結構帶來的深遠影響。1974-1986,正是中國社會經曆巨大轉摺的關鍵時期,土地作為最基礎的生産資料,無疑是這場變革的中心之一。這本書,有沒有可能捕捉到那些悄然發生卻至關重要的變化,那些普通人在土地上的掙紮、堅守與希望?它是否能讓我感受到土地的脈搏,以及人與土地之間那根深蒂固的連結?

评分一本叫做《人與土地 MAN AND LAND 1974-1986》的書,光聽名字就讓人好奇,它跨越瞭整整十二年的時光,這似乎是一個漫長而又充滿變遷的時期。1974年到1986年,這個時間節點在很多人的記憶裏一定留下瞭深刻的印記,或許與某個時代背景、某個社會事件,亦或是某種個人情感息息相關。這本書選擇用“人”與“土地”這樣宏大而又樸實的詞語來命名,不禁讓人聯想到人與自然的關係,人與社會的聯係,以及土地在其中扮演的角色。土地,它是我們賴以生存的根基,承載著曆史,孕育著生命,記錄著文明的變遷。而“人”,則是這片土地上最活躍的元素,他們的故事,他們的情感,他們的奮鬥,他們的選擇,都與土地緊密相連。1974年到1986年,這十二年間,世界發生瞭什麼?中國經曆瞭什麼?作者是如何在這廣闊的時空中,捕捉到“人”與“土地”之間最深刻的羈絆的?這本書會不會是一部關於農業、關於農村、關於農民的史詩?還是一個關於時代變遷下,個體命運與土地之間糾纏不清的敘事?我期待它能夠帶我走進那段被時光塵封的歲月,去感受土地的溫度,去傾聽那些關於人和土地的低語。

评分“MAN AND LAND 1974-1986”,書名本身就充滿瞭故事感,它指嚮瞭一段具體的曆史時期,也預示著一個宏大的主題。1974年至1986年,這段時間對於任何一個國傢或地區來說,都可能充滿瞭變革與挑戰。而“人”與“土地”的結閤,更是指嚮瞭人類最根本的生存與發展模式。在這本書中,我期待看到的,並非是枯燥的數據或抽象的理論,而是鮮活的人物故事,是與土地息息相關的生動敘事。也許,它會講述普通農民如何在這片土地上辛勤耕耘,他們的喜怒哀樂,他們的堅韌與智慧;也許,它會描繪土地資源的變化,以及這些變化如何影響著人類的生活方式和文化形態;又或者,它會深入探討在那個特定曆史時期,人與土地之間的關係是如何被重塑的,是怎樣的力量在驅動著這些改變。1974-1986,這段跨度,恰好是中國社會經曆深刻轉型的重要階段,土地作為社會經濟的基礎,其變遷與人的命運息息相關。我希望這本書能夠讓我深入其中,去感受那片土地的溫度,去理解人與土地之間那份源遠流長的情感紐帶。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有