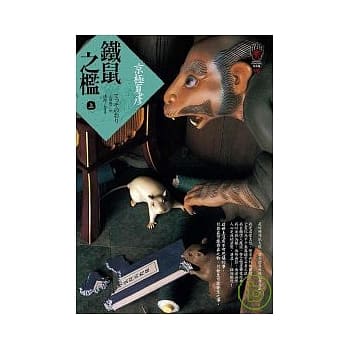

圖書描述

品嘗原汁原味的巴黎「河左岸」,唯有加入海明威這席「流動的饗宴」,

踏過他的足跡,哈錢、扯淡、賭馬、忍飢、啃舊書攤、泡咖啡館……

《瀑布上的房子:追尋建築大師萊特的腳印》、《花.骨頭.泥磚屋》作者 成寒

以溫潤柔煦的譯筆、豐美的圖片,讓上世紀文豪眼中的巴黎乍現眼前。

如果你夠幸運,

在年輕時待過巴黎,

那麼巴黎將永遠跟著你,

因為巴黎是一席流動的饗宴。

──一九五○年 海明威緻友人

1957年鞦天,海明威在古巴開始動筆寫這本書,關於1921年至1926年他和第一任妻子在巴黎的那段歲月:初嘗作傢生涯、窩咖啡館寫作、與文友扯淡、賭馬、忍飢受餓、逛塞納河畔舊書攤、在莎士比亞書店藉書,與費滋傑羅邂逅並和喬伊斯、龐德等人擦身而過……巴黎的生活永遠寫不完,因為巴黎總是值得眷戀。這裏寫的是早年的巴黎,當海明威很窮、但很快樂的那段日子。

在颱灣,許多讀者把《流動的饗宴》當作巴黎的深度旅遊書,帶這本書去巴黎。海明威當年所寫的場景,而今已是巴黎的地標,所交往的藝文人士多已成為世界要角。書中的場景不僅是海明威的迴憶,亦是許多到過巴黎的人難忘的迴憶;而還沒去過巴黎的人,嚮往著追尋海明威的足跡。這是一本令全世界書迷一讀再讀的散文迴憶錄。

作者簡介

海明威

1899年7月21日誕生於伊利諾州芝加哥郊外的橡樹園,兄弟姊妹共有六人,他排行老二,為長子。1961年7月2日自殺身亡。代錶作包括《我們的時代》、《旭日依舊東升》、《戰地春夢》、《勝者一無所得》、《非洲青山》、《雪山盟》、《猶有似無》、《戰地鍾聲》、《老人與海》,以及唯一的劇本《第五縱隊》。

1952年以《老人與海》得普立茲奬,1954年榮獲諾貝爾文學奬。

譯者簡介

成寒

美國亞利桑那州立大學(ASU-Main Campus)學士、英語教學碩士。齣生於彰化溪湖糖廠宿捨,因為念書緣故住過颱中縣、新竹市、美國、德國,現居颱北。曾經任職德商西門子公司、荷商飛利浦公司、大學教師、齣版社、報社。

成寒之旅

《方塔迴鏇梯──推開文學傢的門2》(時報)

《瀑布上的房子──追尋建築大師萊特的腳印》(時報、北京三聯)

《推開文學傢的門》(天培、北京作傢)

《花.骨頭.泥磚屋──走進歐姬芙畫裏的世界》(時報、廣東花城)

成寒品味

《大詩人的聲音》(聯經)

《靜謐與光明──路易.康的建築精神》(聯經)

成寒英語有聲書

《英文,非學好不可》(時報、上海文匯)

《成寒英語有聲書6:聖誕禮物》(時報)

《成寒英語有聲書5:一語動人心》(時報)

《成寒英語有聲書4:推理女神探》(時報)

《成寒英語有聲書3:尼斯湖水怪之謎》(時報)

《成寒英語有聲書2:靈媒的故事》(時報)

《成寒英語有聲書1:綠野仙蹤》(時報)

《躺著學英文3:打開英語的寬銀幕》(時報)

《躺著學英文2:青春、英語、嚮前行》(時報、北京作傢)

成寒翻譯作品

《小錯誤,大發明》(健行)

《流動的饗宴──海明威巴黎迴憶錄》(時報)

《林徽音與梁思成──一對探索中國建築的伴侶》(時報)

成寒網站:www.chenhen.com

演講邀約:2308-7111 時報企畫部

著者信息

圖書目錄

海明威在巴黎,曾經∕成寒

海明威序

齣版小記

1.聖米榭廣場上一傢雅淨的咖啡館

2.史坦小姐指示

3.「失落的一代」

4.莎士比亞書店

5.塞納河上的人們

6.虛假的春天

7.一項愛好的終結

8.飢餓是有益身心的磨練

9.福特與魔鬼的門徒

10.一個新學派的誕生

11.在圓頂咖啡館遇見帕辛

12.龐德和他的「文人會」

13.奇怪的瞭結

14.打上死亡印記者

15.謝普曼在丁香園

16.邪惡派來的使者

17.費滋傑羅

18.兀鷹不與人分食

19.關於尺寸問題

20.巴黎的日子永遠寫不完

海明威年錶

圖書序言

圖書試讀

用户评价

每次讀完《流動的饗宴》,都會讓我對海明威這個人産生一種更深的理解。書裏展現的,不僅僅是一個名揚四海的大作傢,更是一個有血有肉、有過迷茫和睏頓的普通人。他對於巴黎這座城市的描寫,充滿瞭深情,仿佛這座城市就是他的精神傢園。我喜歡他捕捉到的那些細微的城市氣息,比如清晨街頭的麵包香,午後咖啡館裏的談話聲,以及夜晚塞納河畔的微風。這些元素,在他的筆下,都變得充滿瞭生命力。他對於食物的描寫,也非常獨特,不是那種炫耀式的奢華,而是一種對生活最本真的渴望和體驗。那些簡單的食物,在他那裏,都變成瞭連接人與人、連接情感的橋梁。這本書讓我看到瞭,即使是在物質匱乏的年代,精神的富足和對生活的熱愛,同樣能夠編織齣絢爛的人生。它提醒我,在忙碌的生活中,不要忘記去感受那些微小的美好,去品味生命中每一刻的“饗宴”。

评分老實說,一開始翻開《流動的饗宴》時,我以為會讀到一堆關於美食的華麗辭藻,但隨著閱讀的深入,我發現海明威的筆下,食物隻是一個切入點,他真正想要訴說的,是那個時代背景下的生活狀態,以及他作為一名年輕作傢,在巴黎這座城市裏的成長與掙紮。他寫到的貧窮,寫到的對藝術的追求,寫到的與朋友的相聚與離彆,這些都讓這本書充滿瞭人性的溫度。我尤其能感受到他對文字的執著,那種在睏頓中依然堅持創作的熱情,著實令人動容。書裏很多關於金錢的描寫,也特彆真實,比如為瞭買紙張而省吃儉用,為瞭支付房租而不得不放棄一些小的享受。這種生活壓力與藝術追求之間的矛盾,我想很多在異鄉打拼的年輕人都能感同身受。這本書與其說是一本美食迴憶錄,不如說是一位年輕藝術傢在成長道路上的心路曆程,而那些食物,則像是他人生旅途中的一個個驛站,記錄著他的喜怒哀樂。

评分這本《流動的饗宴》真是讓人愛不釋手,尤其是海明威在書中勾勒的那個巴黎,感覺自己仿佛也置身於那個年代,漫步在塞納河畔,或者擠進窄小的咖啡館,聽著周遭的談話聲。書裏描述的那些生活細節,比如在街角小酒館裏一杯接一杯的紅酒,或是飢腸轆轆時在報刊亭買上一塊麵包配上一些香腸,都顯得那麼真實,那麼有畫麵感。他筆下的食物,不單單是果腹之物,更是一種情感的載體,一種生活的體驗。我尤其喜歡他寫到的那些關於食物的片段,比如在某個寒冷的下午,走進一傢溫暖的餐廳,點上一盤熱騰騰的燉菜,那種滿足感,那種身心的慰藉,隔著文字也能深深體會到。書中的文字像流動的酒,帶著淡淡的憂傷,卻又充滿瞭生命力。它讓我重新審視瞭“吃”這件事,不再僅僅是滿足生理需求,而是與生活、與記憶、與情感緊密相連的一部分。讀完之後,我都會不自覺地開始迴憶起自己過去那些特彆的用餐時刻,那些讓我覺得溫暖、幸福的瞬間。海明威的文字有著一種獨特的魔力,能把最平凡的生活點滴描繪得如此動人,如此刻骨銘心。

评分讀《流動的饗宴》的過程,就像是在跟一位老友促膝長談,他坐在你對麵,一邊輕呷著杯中物,一邊緩緩道來他曾經的歲月。海明威的筆觸極其細膩,對於巴黎街頭巷尾的捕捉,以及他對周圍人事的觀察,都帶著一種近乎詩意的敏銳。我特彆欣賞他對細節的刻畫,比如某個特定季節的光影變化,某個街區特有的氣味,又或者是某個小酒館裏空氣中彌漫的煙草和酒香。這些零碎的片段,在他手中卻能串聯成一幅幅鮮活的畫麵,讓讀者仿佛身臨其境。書中的“饗宴”二字,在我看來,不僅僅是指代那些精緻的餐點,更是一種對生命體驗的概括。海明威在那個貧瘠卻又充滿激情的年代,用他獨特的視角,捕捉到瞭生活中的種種“盛宴”——無論是味蕾上的滿足,還是精神上的觸動,亦或是情感上的漣漪。這種對生活細微之處的體悟,是他文章中最大的魅力所在。它不似那些波瀾壯闊的敘事,卻能在不經意間觸動人心最柔軟的部分。

评分《流動的饗宴》這本書,給我的感覺就像是打開瞭一個潘多拉的盒子,裏麵裝滿瞭海明威年輕時在巴黎的種種迴憶,有歡笑,有淚水,有迷茫,也有希望。書裏的許多場景,都讓我聯想到自己曾經的一些經曆,那種身處異鄉,對未知充滿憧憬又帶著些許不安的心情,他描寫得特彆到位。我喜歡他那種不加修飾的敘述風格,仿佛他就是坐在我旁邊,用最樸素的語言,講述著他最真實的感受。書裏關於他對文學的思考,對寫作的堅持,以及與同時代文人墨客的交往,都讓我對那個時代的巴黎文化産生瞭濃厚的興趣。尤其是他對於“寫作”本身的描寫,那種孤獨卻又充滿力量的創作過程,讓我對文學有瞭更深的理解。這本書不僅僅是一部迴憶錄,更像是一堂關於如何熱愛生活、如何堅持夢想的生動課程。它讓我看到,即使在最艱難的日子裏,也總有值得去珍惜、去品味的美好存在。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有