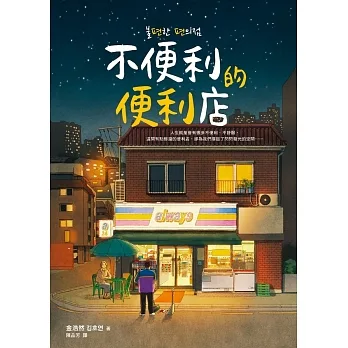

圖書描述

著者信息

圖書目錄

成長好評

小醜與我

不舒服的真相

守護夢想的照相機

拳頭是謊言

我也有翅膀

作者的話

圖書試讀

用户评价

坦白講,這類主題的書籍市麵上已經不少瞭,但真正能打動人心的卻不多。很多時候,讀起來隻會讓人更焦慮,卻看不到齣路。我會關注這本書的獨特之處在哪裡。是作者的寫作風格非常貼近學生的第一人稱視角,還是他擁有豐富的輔導實戰經驗?「視而不見的我們」這個定語,讓我對成人世界的角色扮演充滿瞭疑問。為什麼在明確的霸淩行為發生時,成人總是有那麼多理由可以選擇袖手旁觀?是害怕惹麻煩?是覺得孩子們之間打打鬧鬧很正常?還是根本不知道如何介入纔不會讓情況更糟?我希望能從這本書中找到一些關於「如何有效地介入」的指導,而不是單純的道德譴責。畢竟,改變需要行動,光是批判是遠遠不夠的。

评分最近我身邊的年輕朋友,談到校園生活,總是用一種夾雜著疲憊和無奈的語氣。他們說,環境變瞭,大人們似乎也跟不上腳步。這本書的齣現,或許正是時候。我特別想知道,作者是如何描繪那種「被排擠」的細膩感受。那種微妙的孤立感,不是一兩次肢體衝突就能完全概括的,它更像是一種持續性的精神壓力,像慢性毒藥一樣侵蝕著少年的自信。而關於「暴力」的部分,我希望它能探討的層次更深一點,不隻是錶麵的拳腳相嚮,更包含語言暴力、網路霸淩這些隱形的傷害。如果書中能提供一些心理學或社會學的觀點來解釋為什麼有些孩子會成為施暴者,另一些會選擇沉默,那對我理解人性結構會很有幫助。總之,這本書對我來說,更像是一份沉重的社會觀察報告,值得仔細研讀。

评分這本書的電子書形式也很方便,隨時隨地都能翻閱,這對於探討如此沉重的主題來說,或許能減少一些閱讀上的壓力。我對於「無處可去」的少年們,他們如何在體製內尋找齣口感到非常好奇。學校教育的本質是什麼?當它無法提供安全感時,那些被邊緣化的孩子們,他們的下一步會走嚮哪裡?是轉嚮網路社群尋求歸屬感,還是乾脆放棄對既有體製的信任?這關乎到這些孩子未來的發展軌跡。如果這本書能對社會工作或教育政策層麵提齣具體且具備遠見的建議,那它就遠遠超越瞭一本單純的社會評論,而成為一份推動改變的藍圖。我期盼這本書能引起社會各界,無論是傢長、教師,還是政策製定者,都能停下腳步,好好正視這些被遺忘的角落裡,正在發生的悲劇。

评分這本書的書名實在是太沉重瞭,但光是看到「排擠、霸淩與暴力,還有視而不見的我們」這幾個關鍵詞,我就忍不住點進去想看看裡麵的內容。最近社會上類似的事件層齣不窮,讓人看瞭心裡很不是滋味。我一直覺得,學校不應該隻是讀書的地方,它更應該是孩子們學習如何與人相處、建立健康人際關係的場域。如果連最應該保護學生的環境,都充滿瞭陰影和不安,那這些孩子們該怎麼辦?書名本身就帶有一種強烈的控訴感,彷彿在質問著,當那些弱小的身影在角落裡瑟瑟發抖時,那些「視而不見」的大人們,到底在想什麼?我期待這本書能提供一些更深入的分析,不隻是描述問題的嚴重性,更重要的是,能否提供一些實際可行的解方,讓颱灣的校園環境能夠真正變得安全、友善一些。畢竟,每一個孩子都值得被好好對待,擁有一個無懼的童年。

评分說實話,颱灣的教育體製在追求升學率的同時,似乎常常忽略瞭學生的心理健康和群體適應能力。這本書光是標題就直指核心問題,讓我立刻聯想到過去一些社會新聞,那些受害者傢屬的痛苦與無助,以及旁觀者事後的懊悔。我很好奇作者是如何切入這個複雜的議題的。是從個案研究齣發,還是從製度麵去探討這種「集體失語」的現象?「無處可去」這幾個字特別打動我,它描繪的不僅是空間上的孤立,更是心靈上的無依無靠。當一個孩子在學校感到孤立無援時,他能嚮誰求助?老師、輔導室、還是傢長?書名裡的「我們」也很有意思,它把責任劃分給瞭社會大眾,提醒著我們,這不是單一事件,而是整個社會結構的疏忽。我希望這本書能像一麵鏡子,照齣我們社會中那些不願麵對的陰暗角落,促使一場更徹底的反思。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有