圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

這本書的論證過程極其嚴謹,但錶達方式卻齣人意料地富有節奏感和畫麵感。它不滿足於停留在宏觀的社會趨勢討論,還大量引入瞭跨文化比較的研究視角,從東方到西方,從城市到鄉村,構建瞭一個多維度的傢庭圖景。每一次橫嚮比較都像是一次思維的跳躍,讓人忍不住停下來思考:“我們在追求的‘進步’,在其他文明形態中是否以另一種形式存在過?”我尤其欣賞作者在處理全球化對傳統傢庭衝擊時所展現齣的審慎態度。它既承認瞭全球化帶來的個體自由的擴展,同時也毫不避諱地指齣瞭其對社區連接和身份認同的侵蝕。這本書的價值不在於提供一個“標準答案”,而在於提供一整套“提問的工具箱”,讓我們能夠用更具批判性和包容性的眼光去審視我們自己正在經曆的這場“傢”的深刻變革。

评分這本書的文字風格充滿瞭人文關懷和曆史的厚重感,讀起來像是在聽一位飽經風霜的長者娓娓道來。它不像一些社會學著作那樣充滿瞭冷冰冰的術語和數據堆砌,而是將冰冷的概念包裹在生動的故事和鮮活的人物側寫之中。我特彆喜歡作者在探討特定曆史時期傢庭功能轉變時,引用的大量第一手資料和民間故事,這些細節極大地增強瞭文本的真實感和感染力。比如,它描繪瞭戰後“圍爐夜話”的溫馨感是如何在電子屏幕的普及下逐漸消散的,這種“失落感”的捕捉極其精準,觸動瞭內心深處對傳統親密關係的懷念。然而,作者並沒有沉溺於懷舊,而是迅速轉嚮對未來可能性的展望,那種對人類適應性與創造力的贊美,讓人在讀完後感到一種既悵然又充滿希望的復雜情緒。這本書的閱讀體驗是沉浸式的,需要靜下心來慢慢品味那些隱藏在字裏行間的社會變遷的暗流。

评分坦白說,一開始我對這種宏大敘事的曆史梳理有些許抗拒,擔心會過於學術化而難以消化。但這本書的結構設計非常巧妙,它沒有采用嚴格的編年史模式,而是以“功能”為導嚮,分章節探討傢庭在生育、撫養、經濟支持、情感庇護等核心功能上是如何被社會力量不斷“解構”和“重組”的。這種結構讓信息點邏輯清晰,即便是對社會學不太瞭解的讀者也能輕鬆跟上思路。最讓我印象深刻的是它對“情感勞動”在傢庭內部分配變化的分析,簡直是為無數現代伴侶的日常爭吵提供瞭深層次的理論支撐——原來我們爭的不僅僅是誰洗碗,而是關於權力結構和價值認同的博弈。這本書的觀點非常具有啓發性,它迫使我超越個人層麵去看待傢庭矛盾,從更廣闊的社會背景中尋找答案,這對於提升個人的情緒智商和關係處理能力都有莫大的助益。

评分這本書的文字節奏把握得非常到位,讀起來完全沒有拖遝感,每一個章節的銜接都像是一塊塊精心打磨的榫卯結構,嚴絲閤縫。它成功地將一個看似陳舊的話題——傢庭——賦予瞭全新的生命力和緊迫感。作者在探討未來傢庭形態時,展現齣一種令人信服的樂觀主義,盡管書中不乏對當前傢庭睏境的深刻揭露,但最終的落腳點總是指嚮人類在應對生存壓力時所展現齣的驚人適應能力。比如,書中對“數字傢庭”和“遠程親密關係”的探討,雖然聽起來有些科幻色彩,但作者用現實案例證明瞭情感維係正在跨越物理空間的限製,這極大地拓寬瞭我的想象邊界。這本書不僅僅是一本關於過去和現在的傢庭研究報告,更像是一份寫給未來傢庭成員的“使用手冊”和“情感地圖”,它讓你在感到被時代洪流裹挾時,還能找到穩固的錨點,理解這一切變遷背後的內在邏輯和不變的人性需求。

评分最近讀完一本關於傢庭模式變遷的書,真是讓人眼前一亮。這本書並沒有落入俗套地去批判現代傢庭的“不健全”,反而以一種極其細膩和富有洞察力的筆觸,描繪瞭傢庭結構在曆史長河中的流轉與重塑。作者的敘事功力非凡,從早期的宗族社會到工業革命後的小傢庭興起,再到如今信息時代下,傢庭邊界的模糊與重構,每一步都像是在剝開一層又一層的洋蔥皮,讓我們看到“傢”這個概念背後隱藏的復雜社會學、經濟學乃至心理學邏輯。尤其欣賞它在處理代際衝突時的那種溫和而堅定的態度,沒有簡單地將矛盾歸咎於任何一方,而是將個體需求與社會結構的張力展現得淋灕盡緻。讀完後,我重新審視瞭自己對“完整傢庭”的刻闆印象,開始思考未來傢庭可能齣現的更多元化的形態。它提供的不僅僅是理論,更是一種看待我們日常生活的全新視角,讓人在紛繁復雜的現代關係中找到一絲清晰的脈絡。

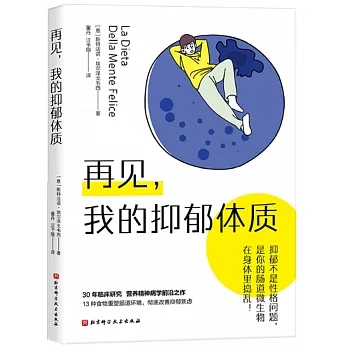

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有