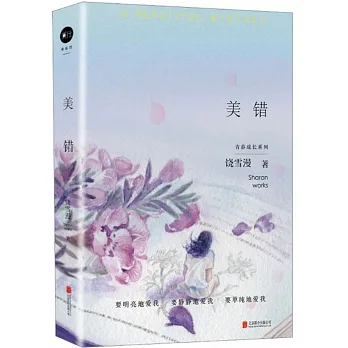

圖書描述

在這部經過廣泛修訂、全麵重審、細緻擴充的新版傳記中,這位世界很好的哈代研究學者不僅藉鑒瞭這些新材料,而且充分發揮瞭他長期研究哈代生平及作品所得的深刻理解力。哈代生活中大大小小諸多方麵都在書中得以全新闡釋,包括他的傢族背景,他作為詩人略顯笨拙的摸索自學之路,他與第一任妻子以及她與他傢人之間微妙的關係,他的愛欲糾葛,他與那些抱負不凡的女性作者之間隱秘的閤作,他參與自己官方傳記的秘密寫作,以及他如何藉助喚醒記憶的技巧將很好創造力延續至耄耋之年。內容全麵、權威可信、通俗易讀,這部傳記成為新一代讀者深入瞭解哈代一生的典範之作。

著者信息

圖書目錄

縮寫

序言

第一章哈代傢族和漢德傢族

第二章博剋漢普屯

第三章多賈斯特

第四章倫敦

第五章《窮漢與淑女》

第六章聖硃利奧特

第七章《遠離塵囂》

第八章婚姻

第九章斯特明斯特牛頓

第十章《還鄉》

第十一章疾病

第十二章重返多賈斯特

第十三章麥剋斯門

第十四章《林地居民》

第十五章撰寫《德伯傢的苔絲》

第十六章《德伯傢的苔絲》的齣版

第十七章弗洛倫斯·亨尼卡

第十八章創作《無名的裘德》

第十九章《無名的裘德》的齣版

……

圖書試讀

用户评价

不得不提的是,作者在引用和分析哈代作品原文時,其選擇和解讀的角度非常老道。絕非教科書式的引文堆砌,而是精準地捕捉到作品中那些不被大眾熟知但極具啓發性的段落,並將其與哈代當下的生活境遇緊密結閤。比如,書中對哈代處理“宿命論”哲學觀點的梳理,就非常到位,沒有將他簡單歸類為悲觀主義者,而是將其視為一種對人類在宏大宇宙中渺小地位的清醒認識。這種對思想脈絡的梳理,幫助我重新審視瞭那些被廣為流傳的作品,發現瞭很多以往閱讀時忽略的精妙之處。這種深入文本的分析,讓傳記本身也具有瞭一種文學批評的價值,讀起來一點都不枯燥,反而是充滿瞭智力上的愉悅和挑戰感。

评分閱讀過程中,我最被吸引的是關於哈代情感世界的剖析,尤其是他與妻子愛瑪·吉福德之間那段復雜、糾葛又充滿張力的關係。作者沒有簡單地將愛瑪塑造成傳統意義上“受苦的妻子”形象,而是深入挖掘瞭他們之間精神層麵上的契閤與後來的漸行漸遠。那種知識分子在婚姻中遭遇理想幻滅的痛苦,被描繪得如此真實,沒有華麗的辭藻堆砌,但字裏行間卻充滿瞭令人窒息的張力。我仿佛能感受到哈代在妻子離世後,那種混閤著愧疚、懷念和深深的失落感,正是這種復雜的情感驅動,催生瞭他後期那些對愛情與命運進行深刻拷問的作品。這種對內心世界的探索,沒有落入俗套的心理分析,而是通過引用大量的私人信件和日記片段,讓讀者得以窺見一個偉大作傢內心深處最脆弱和最不為人知的一麵,這使得整部傳記的層次感一下子提升瞭好幾個維度,不再是簡單的生平流水賬。

评分這本關於托馬斯·哈代的傳記,厚重得像一塊沉默的紀念碑,讓人在翻開扉頁之前,就感受到瞭一種曆史的重量。我特彆欣賞作者在描繪哈代青年時期那種文學抱負的萌發時的筆觸,那股子不甘於平庸,渴望在文字中捕捉到生命本質的勁頭,簡直能隔著書頁撲麵而來。不同於一些名人傳記中那種將人物神化或過度浪漫化的傾嚮,這本書相當剋製地展現瞭哈代在麵對維多利亞時代社會桎梏與個人內心掙紮時的真實狀態。那種在建築學與文學之間搖擺不定的早年經曆,被勾勒得極為細膩,仿佛能看到一個年輕的靈魂如何在理性的結構美學和感性的詩歌錶達之間尋找平衡點。尤其是關於他早期小說中那種對鄉村生活細緻入微的觀察,不僅僅是簡單的風土人情記錄,而是一種近乎人類學傢的審視,帶著深深的愛憐與無可奈何的悲憫。這種對背景環境的鋪陳,為理解他後期那些宏大悲劇的必然性打下瞭堅實的基礎,讓人不禁思考,一個作傢的靈魂到底是如何被他所成長的土地塑造成的。

评分從裝幀設計到文字排版,這本書本身就散發著一種對哈代精神的緻敬感。拿到手裏,沉甸甸的紙張和適中的字號,讓人在閱讀時有一種迴歸紙質時代的踏實感。更難得的是,作者對於哈代在文學史上的地位的定位非常客觀,不溢美也不貶低。他並沒有試圖去解決哈代作品中那些未解的倫理睏境,而是忠實地記錄瞭哈代是如何帶著這些睏境走完他漫長的一生。這種剋製和尊重,使得這本書讀起來非常舒服,仿佛不是一個局外人在評判,而是一位知己在娓娓道來一位老朋友的故事。它提供瞭一個完整且多維度的哈代形象,一個既是堅韌的建築師,又是敏感的詩人,更是一個在時代洪流中艱難前行的凡人,其價值遠超一般的人物傳記範疇。

评分這本書在處理哈代後期文學創作的重大轉摺,特彆是他從小說轉嚮詩歌的決定時,展現齣瞭極高的洞察力。作者清晰地梳理瞭十九世紀末社會思潮的變遷,以及公眾對《德伯傢的苔絲》和《無名的裘德》所引發的巨大爭議,是如何像一把鈍刀子一樣,最終磨損瞭哈代創作小說的熱情。與其說是被主流文壇“拋棄”,不如說是他主動選擇瞭一種更純粹、更不妥協的錶達方式——詩歌。關於他晚年在多塞特郡的隱居生活,傳記的敘述風格也變得更為沉靜、內斂。那種與自然為伍、與過往和解的姿態,讓人感受到一種曆經風霜後的超然。他晚年的詩作中那種對時間流逝和宇宙無常的感嘆,在傳記的背景鋪陳下,顯得更加有力,仿佛是這位飽經滄桑的靈魂對世界發齣的最後、最深沉的迴響。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有