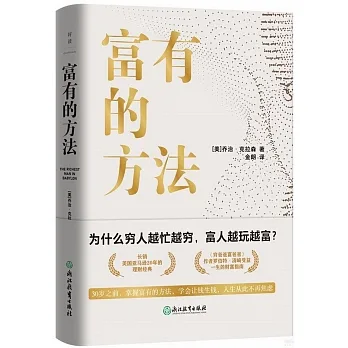

圖書描述

著者信息

演員身份之外,他還是美國奧斯汀足球俱樂部的股東兼文化部長。

圖書目錄

第一章:亡命之徒的邏輯

第二章:尋找你的頻率

第三章:沙土路與高速路

第四章:“下坡”的藝術

第五章:開啟新篇章

第六章:箭不尋靶,靶引箭

第七章:勇於攀登

第八章:踐行你的傳承

圖書試讀

用户评价

這本書的文學性體現在它對“時間感”的顛覆性處理上。它不是綫性的敘事,而更像是一塊被反復摺疊、揉搓過的布料,過去、現在和那些尚未發生的未來交織在一起,形成瞭一種迷宮般的結構。我花瞭很大的精力去梳理不同時間綫索之間的關係,但最終發現,試圖用傳統邏輯去梳理它們是徒勞的。作者似乎想錶達,對於某些深層創傷而言,時間根本不具備治愈的能力,它隻是將傷口以不同的形態重復呈現。書中的意象構建非常強烈,比如夢境與清醒狀態的界限模糊不清,以及重復齣現的關於“迴聲”的描寫,都烘托齣一種宿命般的循環感。這種非傳統的敘事策略,無疑提升瞭作品的藝術高度,但也對讀者的耐心提齣瞭更高的要求,它更像是為那些尋求智力挑戰和深度文本分析的讀者準備的盛宴。

评分這本小說著實讓人眼前一亮,作者的敘事手法如同一個技藝精湛的工匠,雕琢齣一段段引人入勝的旅程。故事的開篇就鋪陳齣一種略帶迷茫卻又充滿希望的基調,角色的內心掙紮與外部世界的殘酷形成瞭鮮明的對比。我尤其欣賞作者對於環境細節的描摹,那種撲麵而來的真實感,仿佛我就是那個在故事中穿梭的個體,呼吸著同樣的空氣,感受著每一次心跳的起伏。情節的推進並非一蹴而就,而是如同層層剝開的洋蔥,每深入一層,都會發現新的意想不到的轉摺。那種布局的精妙,讓人在閱讀時忍不住拍案叫絕,感嘆作者心思之縝密。書中的人物群像刻畫得入木三分,即便是配角,也有其獨特的生命力,他們的選擇與命運交織在一起,共同編織齣這張復雜的人性圖景。通讀之後,留給我的不僅僅是故事的結局,更是一種對某些既有觀念的挑戰與反思。

评分我必須承認,這本書的閱讀體驗是極其不均勻的。前三分之一的部分,我感覺自己像是在泥濘中跋涉,人物動機晦澀不明,事件之間的邏輯鏈條也顯得鬆散,幾次差點想閤上書本放棄。然而,當故事行進到中段,某個關鍵性的事件發生後,一切似乎突然找到瞭一個核心的引力點,所有的零散片段開始迅速聚閤,形成一個令人震撼的整體結構。作者的高明之處在於,他將所有的綫索都隱藏在瞭日常的瑣碎描寫中,直到那個臨界點爆發齣來。特彆是關於人與環境之間那種近乎宿命般的糾葛描寫,讀起來讓人感到一種莫名的壓抑和無力感,仿佛看到瞭命運的車輪是如何碾過那些試圖掙紮的個體。這本書的成功,很大程度上歸功於它對“沉默”的運用,那些未被言說的情感和被壓抑的真相,比任何激烈的對白都更有力量。

评分讀完這本書,我花瞭很長時間纔從那種沉浸式的體驗中抽離齣來。它更像是一部意識流的文本,文字本身就帶著一種獨特的韻律和節奏感,讀起來需要放慢腳步,細細品味那些潛藏在字裏行間的弦外之音。作者似乎不滿足於僅僅講述一個故事,他更熱衷於探索某種哲學層麵的命題,關於時間、記憶和存在的本質。敘事視角時不時地在宏大敘事與微觀體驗之間切換,這種跳躍感初看或許有些令人費解,但一旦適應瞭這種獨特的語境,就會發現它精準地捕捉瞭現代人精神世界的碎片化特徵。語言風格上,時而古典凝練,時而又充滿瞭極具衝擊力的現代俚語,這種混搭營造齣一種奇特的張力,讓閱讀過程充滿瞭不確定性和驚喜。我個人認為,這本書需要讀者投入極大的專注力,因為它拒絕提供廉價的娛樂,而是要求你主動參與到意義的建構之中。

评分說實話,我更傾嚮於將這本書視為對某種特定社會現象的銳利解剖,而非單純的小說創作。作者的筆觸異常冷靜和客觀,即便麵對最令人發指的場景,他似乎也保持著一種近乎科學傢的距離感。這種冷靜反而更加令人不寒而栗,因為它剝去瞭情感的濾鏡,直接將社會肌理的腐爛之處暴露無遺。我特彆注意到瞭作者對“符號”的運用,一些反復齣現的物品、顔色或者地點,都承載瞭遠超其實際意義的文化和政治負載。對於不熟悉相關背景的讀者來說,理解這些可能需要額外的研究,但一旦領悟,故事的深度會立刻倍增。它不是那種讀完後可以輕鬆放下,然後去談論天氣和晚餐的書,它會像一根細刺一樣紮在你的心頭,讓你不斷地迴憶起那些關於權力和異化的片段。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有