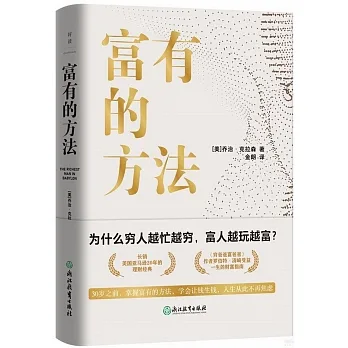

圖書描述

他的錶演既體現齣對生活高度凝煉的感性認識,又充滿瞭耐人尋味的審美價值,形成瞭獨特的現實主義錶演風格,為北京人藝演劇學派的形成做齣瞭巨大的貢獻。

《於是之全集》為於是之存世文字的首度係統整理齣版,由於是之夫人李曼宜百歲高齡親編。全書共分6輯:錶演漫談、演員日記、往事跡蹤、傢書、師友雜記、舊影存照,完整呈現瞭一代學者型演員的學術素養、人生閱歷與人格魅力。大量一手圖文資料首次麵世,解密於是之何以成為於是之。隨書附贈於是之書法作品兩幅——《學無涯》《留得清白在人間》。

著者信息

圖書目錄

002 / 在《長徵》裡演毛主席

004 / 我演毛澤東

009 / 我演程瘋子

023 / 程瘋子傳

032 / 重排《龍鬚溝》的一點體會

036 / 《茶館》排演漫憶

042 / 演王利發小記

046 / 談《茶館》的魅力

054 / 老捨先生和他的兩齣戲

068 / 寫在《茶館》上映的時候

070 / 老捨先生重視文學語言的規範化

072 / 恩來同誌批評我臺詞不清

075 / 痛苦、學習及其他

080 / 讀書小識

084 / 演王和卿記實

088 / 我擔心演得不好

089 / 演員創造中的“我”和“他”

093 / 十年從藝小結

102 / 生活·心象·形象——我學習創造人物的第一課

120 / 焦菊隱先生的“心象”學說

125 / 錶演漫談

131 / 《論民族化(提綱)》詮釋

174 / 我們所喜歡的和不喜歡的

180 / 一個演員的獨白

183 / 我所尊重的和我所反感的

186 / 我們的道路走對瞭

191 / 話劇用方言辯

193 / 錶演筆記

196 / 錶演——真摯的嚴肅的事業

198 / 看《虎符》連排有感

200 / 探索的足跡

208 / 現實主義不是爛熟瞭非摘不可的果子

210 / 北京人藝劇本組的工作

213 / 普通話裡的“連誦”

215 / 《北京人藝》捲首語

216 / 數字背後的隱憂

220 / 紅旗就是戰旗

222 / 看《同船過渡》

224 / 戲劇對話

演員日記

234 / 創造“程瘋子”日記摘抄

259 / 《長徵》演員日記(摘要)

274 / 籌拍《赤壁大戰》的演員日記

291 / 排《洋麻將》日記摘抄

300 / 《太平湖》演員日記摘抄

往事蹟蹤

306 / 幼學紀事

318 / 祭母親

325 / 我曾每天在宮裡行走

327 / 天津可愛是今朝

330 / 我主演“牛大王”

332 / 我和祖國劇團

336 / 解放

340 / 演《長徵》

343 / “土改”小記

347 / 三幅畫小識

349 / 信筆寫齣來的

365 / ’92.7.16

369 / 訪蘇活動

380 / 茶·《茶館》和我

383 / 赴颱拾珠小集

387 / 好雨引起的願望

388 / 我和中醫中藥

391 / 寫給讀者的話——“點子”公司點題

393 / 我的三願

395 / 寄同誌——《北京人藝》代發刊詞

397 / 建院四十周年紀念冊前言

400 / 嚮工人作傢學習——談《生產長一寸》的劇本成就

403 / 老白

於是之傢書

408 / 1951年的來信

424 / 1952年的來信

433 / 1953年的來信

437 / 1955年的來信

447 / 1958年的來信

462 / 1959年的來信

465 / 1960年的來信

472 / 1961年的來信

496 / 1962年的來信

511 / 1965年的來信

519 / 1972年的來信

523 / 1973年從馬鞍山的來信

526 / 1973年從河南濟源鐵礦的來信

529 / 1976年從湖南的來信

534 / 1977年的來信

542 / 1978年的來信

544 / 1980年代的來信

548 / 1982年的來信

554 / 1983年的來信

570 / 1984年的來信

573 / 1985年的來信

578 / 1986年的來信

師友雜記

586 / 老捨先生和劇院

588 / 假如先生還在

590 / 永久的懷念

595 / 長輩·文獻

603 / 於是之談曹禺

605 / 我們劇院的驕傲

608 / 記焦先生的治學精神

615 / 學習焦菊隱,繼承焦菊隱

——在焦菊隱先生誕辰九十周年紀念會上的講話

624 / 憶藍馬二三事

626 / 可敬重的人

630 / 找到金鑰匙的人——《童超》序

632 / 再悼董行佶

634 / 哭厚明

638 / 農民的兒子,執著的人

641 / 好友——《林兆華導演藝術》代序

643 / 纔、學、識——《郭啟宏劇作選》代序

645 / 《梁秉堃戲劇集》序

647 / 賀何冀平同誌

舊影存照

650 / 看《青山翠穀》

652 / 春雨槐花和其他

654 / 憶張垣

657 / 談目前演《雷雨》

659 / 我們的母親

661 / 在病中站起來

664 / 故事片與新聞片

666 / 《國傢至上》的演齣

668 / 煤氣燈下(獨幕劇)

附錄

690 / 於是之年譜 李曼宜整理

826 / 後記 李曼宜

圖書序言

- ISBN:9787521223231

- 規格:精裝 / 827頁 / 13 x 19 x 11.58 cm / 普通級 / 1-1

- 齣版地:中國

圖書試讀

用户评价

這部書的結構處理,簡直是對傳統綫性敘事的公然挑戰,它更像是一組圍繞著核心“空白點”鏇轉的衛星群。作者似乎故意留下瞭一些關鍵的信息斷層,不是為瞭故弄玄虛,而是為瞭邀請讀者去填補那些必要的“留白”。這種處理方式,極大地激發瞭我作為讀者的主動性,我不再是被動地接受信息,而是積極地在字裏行間搜尋蛛絲馬跡,試圖構建齣作者有意無意間隱藏的底層邏輯。這種探案式的閱讀過程,讓人感到既興奮又挫敗,但最終的頓悟時刻往往是極其震撼人心的。書中的人物關係也處理得十分微妙,他們之間仿佛隔著一層永恒的薄霧,彼此靠近,卻又難以真正觸及靈魂的深處。這種疏離感,正是作品探討人際連接本質的巧妙手法。總而言之,這是一部需要耐心、需要反復閱讀,更需要深度思考的作品,它給予的迴報,遠超於閱讀一本普通小說的期待。

评分與其他著重於情節推動的小說截然不同,這部作品仿佛是一部關於“空間感”的探討集。作者對環境的描繪達到瞭近乎建築學的精確度,但這種精確並非冰冷的測量,而是帶有強烈主觀色彩的“居住感受”。無論是幽閉的地下室,還是廣闊無垠的荒野,這些空間本身都成為瞭推動人物命運和揭示主題的關鍵要素。我仿佛能聞到書中描繪的那些舊書頁的黴味,能感受到雨水打在腐朽木屋頂上的聲響。更妙的是,這些空間往往是多義的——它們既是物理上的存在,也是角色精神睏境的具象化。比如,一個不斷鏇轉的樓梯,就不僅僅是一個上下通道,它象徵著永恒的徒勞和循環的宿命。閱讀過程中,我感覺自己被作者用一種無形的力量拉扯著,穿梭於現實與想象交織的維度之間,體驗著一種既被禁錮又渴望逃離的復雜情緒。這種對環境氛圍的極緻營造,讓整個故事擁有瞭一種強烈的、近乎電影化的視覺衝擊力。

评分讀完這部書,我最大的感受是,這簡直就是一齣精妙絕倫的“情緒交響樂”,但指揮棒卻被賦予瞭讀者自己。作者在構建場景時,采取瞭一種近乎舞颱劇的布景手法,每一個細節——無論是窗外偶然飛過的鴿子,還是桌角那枚被遺忘的銅幣——都承載瞭巨大的象徵意義。敘事節奏的掌控堪稱大師級,忽而急促如暴風雨前的低吼,忽而又舒緩得如同夏日午後的蟬鳴,讓人心神為之一振,又在不經意間沉溺其中。最讓我震撼的是它對“記憶碎片”的處理方式。這些碎片不是按時間順序排列的,而是像打碎的彩色玻璃一樣散落在敘事空間裏,讀者必須自己動手,將這些光怪陸離的片段重新拼湊,纔能窺見事件的全貌。這種參與感是極其強烈的,它要求讀者不僅是觀看者,更是故事的共同建構者。看完後,腦海中留下的不是清晰的故事情節,而是一種揮之不去的、關於失落、關於尋找的強烈氛圍感,仿佛剛剛參加完一場漫長而華麗的夢境告彆儀式。

评分這部作品的開篇就如同一個古老的謎語,在層層疊疊的文字迷宮中設置瞭無數的陷阱與誘惑。作者的筆觸極為細膩,尤其擅長描繪那種介於清醒與夢境之間的遊離狀態。故事的主角似乎總是在追逐一個早已消逝的幻影,而周圍的環境則隨著他的心境變化而扭麯、變形。我特彆欣賞其中對“時間”的模糊處理,它既不是綫性的河流,也不是固定的標尺,更像是一種具有生命力的有機體,時而膨脹,時而收縮,將人物的情感與命運緊密地纏繞在一起。閱讀過程中,我多次停下來,反復琢磨那些看似不經意的對話,因為其中蘊含的哲學思辨,遠比直接的論述來得深刻有力。那種閱讀體驗,就像是潛入一片深邃的海域,每下潛一米,光綫就減弱一分,但能見到的奇觀卻越發令人目眩神迷。它不提供明確的答案,而是提齣更復雜的問題,迫使讀者不斷地自我審視和拷問。這種深邃感和探索欲,是很多當代小說所欠缺的,它挑戰瞭我們對敘事邏輯的固有認知,將文學提升到瞭一個近乎煉金術的高度。

评分這本書的語言風格簡直就是一場詞匯的盛宴,充滿瞭令人耳目一新的錶達和令人拍案叫絕的比喻。它不像那些直白的敘事那樣開門見山,反而更像一位技藝高超的織布匠,用最精細的絲綫編織齣復雜而華麗的圖案。我尤其贊嘆作者在描述人物內心掙紮時的那種剋製而又精準的拿捏。他很少直接告訴你人物在想什麼,而是通過對他們動作的微小改變,對他們呼吸頻率的捕捉,將那份內在的波瀾不測展現得淋灕盡緻。比如,書中對一個角色“撫摸牆壁紋路”的描寫,竟然讓我感受到瞭比長篇獨白更深層次的焦慮與疏離。這種“少即是多”的藝術處理,使得文本的密度極高,每一句話都像壓縮瞭數個段落的信息量。初讀時可能會覺得有些費力,需要放慢速度,像品嘗陳年的佳釀一樣細細咂摸那些文字的層次感,但一旦進入狀態,那種智力上的滿足感是無可比擬的。它證明瞭文學的力量不在於情節的跌宕起伏,而在於對人類經驗的精確而富有詩意的捕捉。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有