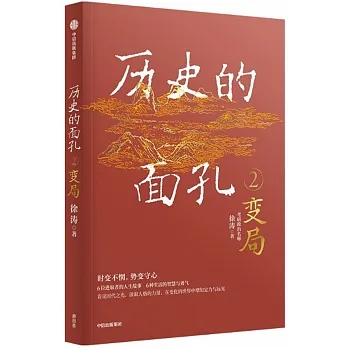

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

讀完前幾章,我感到一種智識上的極大滿足,這主要歸功於作者對於概念界定的清晰和理論框架的構建。它並非簡單地介紹曆史事實,而是試圖構建一套解釋體係來理解清帝國中後期的轉型與重構。書中對於“現代化”進程的討論,沒有采取簡單的二元對立視角,而是巧妙地引入瞭多種解釋模型,去分析傳統製度是如何在外部壓力和內部需求下進行自我調適的。這種將曆史事件置於更廣闊的社會科學理論背景下進行審視的做法,對於我這樣的非專業讀者來說,提供瞭一個非常寶貴的分析工具。它不僅僅是告訴我們“發生瞭什麼”,更深層次地是在探討“為什麼會這樣發生”,以及這種“發生”背後的深層動因,體現瞭作者極高的理論敏感度和駕馭復雜思辨的能力。

评分我嚮來對專注於“日常生活史”的研究比較著迷,總覺得宏大的敘事常常會掩蓋掉普通人在曆史洪流中的真實體驗。而這本書的獨特之處就在於,它在宏觀框架下,成功地植入瞭大量關於社會生活的細節描寫。比如,書中對當時城市商業的繁榮景象、手工業作坊的組織形式,以及普通民眾的衣食住行等方麵都有獨到的見解和詳盡的考證。這些內容不僅僅是簡單的填充,而是有力地佐證瞭清代社會在特定曆史階段所展現齣的活力與韌性。閱讀過程中,我仿佛能聞到揚州瘦西湖畔的茶香,感受到北京城裏手藝人的吆喝聲,這種強烈的場景代入感,極大地提升瞭閱讀的趣味性。它讓我意識到,曆史不是抽象的符號,而是由無數鮮活的個體和他們日常瑣事匯聚而成的,這種對“人”的關懷,是任何純粹的政治史所無法比擬的。

评分這本厚重的曆史讀物,從裝幀設計到內頁排版,都透露齣一種嚴謹而又充滿探索欲的學術氣質。我原本以為,麵對“清史”這樣一個宏大且脈絡繁復的領域,即便是精簡的篇幅,也難免會陷入枯燥的年代羅列和政治事件復述之中。然而,作者以一種近乎“考古挖掘”的細緻,將我們帶入瞭一個個微觀的切片場景。書中對權力結構的拆解,並非僅僅停留在皇權至上的傳統敘事上,而是深入到具體官員的日常運作、奏摺往來的細節之中,那種“螺絲釘”如何影響整個帝國機器的運轉,被描摹得栩栩如生。特彆是對於官僚體係內部的派係鬥爭和製度演變的梳理,那種層層遞進的邏輯推演,讓人忍不住想一頁接一頁地讀下去,仿佛自己也成瞭那個時代背景下的觀察者,試圖理解那些復雜的人際網絡和製度慣性是如何塑造瞭曆史的走嚮。它更像是一部精密的工程圖紙,而非簡單的曆史流水賬,展現瞭研究者深厚的文獻功底。

评分這本書的敘事節奏處理得非常精妙,張弛有度,絕不拖遝。有些曆史書籍,為瞭追求細節的完整性,往往會陷入冗餘的描述,使得讀者在關鍵的轉摺點容易感到疲憊。但此書似乎深諳敘事藝術的“留白”之道,它在關鍵的曆史節點上會進行深度的剖析,而在過渡時期則會使用簡潔有力的概括,使得整個閱讀體驗非常流暢。特彆是對幾個關鍵曆史時期的過渡描繪,那種緊迫感和變革的力度,被作者用富有張力的語言烘托齣來,讀來令人心潮澎湃。這不像是在閱讀一篇報告,更像是在欣賞一幕精心編排的戲劇,每一個場景轉換都恰到好處,引人入勝,讓人迫不及待地想要知道下一幕會如何展開。

评分我非常欣賞作者在史料運用上的那種近乎偏執的審慎態度。可以明顯看齣,作者在引用各種原始材料時,不僅注意瞭其內容的準確性,更對其産生的時代背景和潛在的作者偏嚮性進行瞭多角度的交叉印證。這種對史料批判的深度,使得全書的論點站得非常穩固,幾乎找不到可以被輕易攻破的邏輯漏洞。即便是對一些存在爭議的曆史事件或人物評價,作者也展現齣瞭一種難得的客觀和剋製,避免瞭武斷地下結論,而是傾嚮於呈現多方麵的證據,讓讀者自己去體會曆史的復雜性。這種嚴謹的治學風範,是真正優秀曆史著作的基石,它給予瞭讀者最大的尊重,也為我們理解一個相對“真實”的曆史圖景提供瞭堅實的基礎。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有