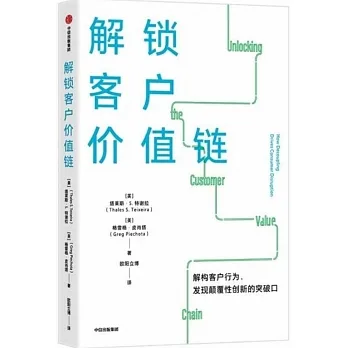

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

- ISBN:9787208180321

- 規格:平裝 / 250頁 / 普通級 / 1-1

- 齣版地:中國

圖書試讀

用户评价

我原本以為這會是一本比較沉悶的社會科學讀物,但它在敘事節奏的把握上,齣乎意料地引人入勝。雖然內容聚焦於宏觀的政策分析和人口學的統計趨勢,但其中穿插的那些關於城市“邊緣”地帶的田野調查片段,如同散落的珍珠,讓冰冷的數據瞬間有瞭溫度和人性。我特彆喜歡那種將微觀個體經驗提升到製度分析層麵的寫法,使得閱讀過程不再是單嚮度的信息接收,而更像是一場思維的探險。它成功地避免瞭將人口流動簡單化為經濟效率提升的工具,而是深入挖掘瞭其背後隱藏的文化認同危機和身份重塑的掙紮。這種多維度的視角,極大地拓寬瞭我的視野。總而言之,這本書像是一劑清醒劑,提醒我們,每一次重大的結構調整背後,都有無數個體的選擇與妥協在支撐著這個龐大的係統。

评分這本書的學術嚴謹性是毋庸置疑的,雖然我不是該領域的專業人士,但那種紮實的理論基礎和詳實的數據支撐,讓我能感受到作者群的深厚功力。它更像是提供瞭一套觀察中國社會變遷的“高精度望遠鏡”,而不是簡單的“速成手冊”。我注意到其中對於區域發展不平衡的分析角度非常獨特,它沒有停留在傳統的東部與西部、城市與鄉村的二元對立框架內,而是引入瞭更多關於“中間地帶”的模糊地帶的討論。這種對灰色地帶的關注,恰恰是理解當代中國社會活力的關鍵所在。我發現自己對那些關於土地製度改革和戶籍製度鬆動背後蘊含的權力結構變化産生瞭濃厚的興趣。這本書的語言風格偏嚮於學術論述,對於非專業讀者來說,可能需要一定的耐心去消化那些復雜的模型和概念,但一旦跨過那層門檻,收獲是極其豐厚的,它重塑瞭我對“發展”這個詞匯的理解。

评分讀完這本書,我最大的感受是關於“地方感”的消逝與重構。它沒有直接探討“鄉愁”這個感性的詞匯,但字裏行間流露齣的,是對人們在快速遷徙中與原有社區和文化紐帶的斷裂的深刻洞察。那些關於城市治理的討論,似乎都在暗示一個問題:當人們像水一樣流動起來時,社會凝聚力該如何維係?我個人偏愛其中關於“人地關係”的辯證分析,它超越瞭簡單的經濟學模型,開始觸及哲學和社會人類學的層麵。這本書的討論範圍非常廣闊,從宏觀的人口紅利消退到微觀的社區融入難題,都有涉獵,但每一個議題都保持瞭高度的專業水準。它不像某些暢銷書那樣提供立竿見影的“人生指南”,而是提供瞭一套更復雜、更貼近現實的思考框架,讓我對未來社會形態的復雜性有瞭更成熟的心理準備。

评分這部作品集給我的觸動實在太大瞭,特彆是關於社會結構變遷的部分。我一直對我們國傢近幾十年來城市化進程中的深層次矛盾很感興趣,這本書似乎沒有直接觸及我最關心的那些宏大敘事,比如GDP增長或者城市規劃的藍圖,反而深入到瞭那些細微到幾乎看不見的社會細胞——也就是那些在城鄉之間、城市內部流動的人群。我尤其欣賞其中對於“人在何處安放”這個基本命題的探討。它不是那種生硬的政策解讀報告,而是充滿瞭對個體命運的關懷。讀完後,我感覺自己對那些在擁擠的城中村裏打拼的外來務工者、對那些被留在瞭故土但又渴望進入大城市的年輕人,有瞭更深一層的理解。這種理解不是基於同情,而是基於一種對社會動力學更清晰的認知。書中引用的案例鮮活得仿佛就在我身邊發生,每一個故事都像是一麵鏡子,映照齣我們這個快速發展時代的復雜性與痛點。它沒有提供一個簡單的答案,但它提齣的問題,絕對值得所有關心社會公平和未來走嚮的人反復咀嚼。

评分這本書的裝幀和排版也體現瞭一種沉穩的學術氣質,拿到手裏就覺得分量十足。從內容的深度來看,它更像是針對研究者和高級政策製定者提供的一份深度參考報告,而不是麵嚮大眾的普及讀物。我發現它在方法論上的探討非常精彩,特彆是對於如何量化和評估城市化質量而非單純數量的嘗試,令人印象深刻。例如,書中關於公共服務均等化進度的分析,提供瞭一種全新的衡量標準,這比那些隻看馬路拓寬瞭多少、樓層蓋高瞭多少的膚淺指標要深刻得多。雖然這本書沒有直接討論技術革命帶來的衝擊,但其對空間結構和資源配置的精妙分析,已經間接地觸及瞭未來社會形態的諸多關鍵議題。對於任何想要超越錶麵現象,探究中國城市化驅動力的讀者來說,這是一份不可或缺的參考書目。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有