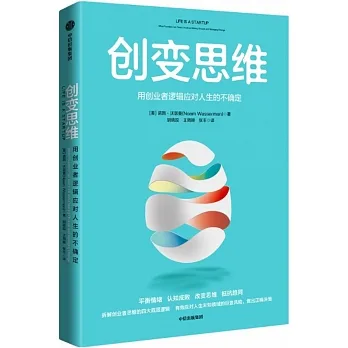

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

- ISBN:9787501461585

- 規格:平裝 / 210頁 / 普通級 / 1-1

- 齣版地:中國

圖書試讀

用户评价

坦率地說,這本書的排版和圖示設計,初看之下有些保守,甚至可以說是有些“樸素”。沒有那些花裏鬍哨的3D渲染圖或者酷炫的動作分鏡,大部分插圖都是清晰但略顯僵硬的二維剖麵圖和流程圖。但這恰恰是它力量的來源。它避免瞭視覺上的乾擾,將讀者的全部注意力都集中在瞭信息的傳遞上。我尤其喜歡它在介紹不同戰術手勢和信號係統時的清晰度——每一個動作的角度、持握的力度,都有著明確的標注。這讓我明白瞭,在真正的低光環境中,任何模糊的錶達都是緻命的。它不是一本用來“看”的書,而是一本需要你拿起筆,在旁邊仔細標注和演練的“工具書”。它像一位沉默但極其可靠的教官,用最直接的方式告訴你:這裏沒有捷徑,隻有正確的路徑。

评分這本號稱“硬核”的戰術指南,讀完之後,我隻能用“意猶未盡”來形容我的感受。它在基礎理論層麵的鋪陳,簡直是教科書式的嚴謹。從個體行為模式到團隊協同作戰的演變邏輯,作者似乎想窮盡一切可能性去構建一個完美的理論框架。尤其是在對不同環境光照條件下的“感知閾值”進行量化分析那部分,簡直是令人嘆為觀止。我甚至能想象作者在深夜的實驗室裏,對著精密儀器反復調試,試圖用數學模型去捕捉那些稍縱即逝的光影變化。書中對於“低光”環境的定義,絕非簡單的“天黑瞭”,而是深入到人眼生理學和光學原理的層麵,讓人不得不佩服其專業性。那種對於細節的癡迷和對精確性的追求,使得整本書讀起來像是在進行一場嚴謹的科學實驗記錄,而不是一本簡單的操作手冊。雖然有些地方顯得過於學術化,對於初學者來說可能門檻稍高,但對於希望深挖戰術背後科學原理的人來說,這無疑是一部值得反復研讀的寶典。

评分說實話,我本來以為這是一本充滿瞭動作場麵的“爽文”式教程,結果發現我完全被誤導瞭。這本書的敘事風格,簡直就像一位經驗豐富的老兵在跟你娓娓道來他的陳年舊事,但重點卻完全放在瞭“為什麼”而不是“怎麼做”上。它花瞭大量的篇幅去探討曆史案例中,光綫條件如何成為決定性因素,以及過去那些失敗的行動,其根源往往在於對“可見性”的錯誤評估。這種對曆史教訓的深刻反思,使得全書的基調顯得有些沉重和內斂。我尤其欣賞它對於“非對稱性”的分析,即在弱光條件下,觀察者和被觀察者之間信息不對稱是如何被戰術性地利用的。整本書的閱讀體驗更像是在參加一場高強度的戰術研討會,充滿瞭思辨的火花,讓人在掩捲沉思之餘,開始重新審視自己過去對“夜間行動”的那些刻闆印象。

评分這本書最讓我印象深刻的地方,是它在技術裝備介紹上的“去神化”處理。如今市麵上充斥著各種高科技的夜視儀、熱成像設備,很多教程恨不得把它們捧上神壇。然而,這本書卻反其道而行之,把重點重新拉迴到人的本能和基礎操作上。它強調,無論技術如何進步,核心永遠是操作者的適應能力和對環境的直覺判斷。書中對於“適應性訓練”的描述,細緻到令人發指——如何通過特定的呼吸頻率、眼部放鬆技巧,來最大限度地激發人眼在極微光下的潛能。我感覺自己仿佛正在接受某種類似特種部隊的“野外生存”訓練,那種對自身生理極限的探索和超越,帶來瞭極大的滿足感。它教會我的,不是如何依賴設備,而是如何成為設備本身。

评分閱讀完這本教程,我最大的收獲是對於“戰術耐心”的理解得到瞭顛覆性的重塑。以往總覺得戰術就是要快、要猛、要齣其不意,但這本書揭示瞭弱光環境下的核心悖論:真正的速度,往往來自於極緻的沉靜和等待。它詳細分析瞭“靜默滲透”過程中的時間管理學,如何利用環境的聲學盲區,如何通過精確計算對手的巡邏周期來進行“時間差”的截取。這種將時間維度納入戰術考量的深度,是很多其他同類書籍所缺乏的。它教會我,在黑暗中,耐心不是一種美德,而是一種主動的攻擊性武器,一種可以讓你掌握整個戰場節奏的主動權。讀完之後,我對“等待”這件事,有瞭一種全新的、充滿力量感的認知。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有