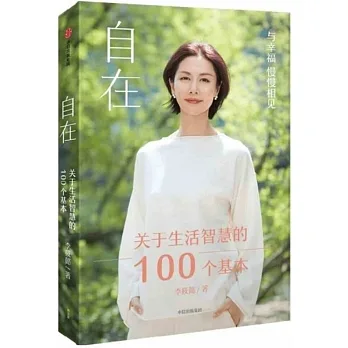

圖書描述

五十年的生命歷程,莫裏斯從“他”到“她”,從新聞記者到文學作傢,在雙重身份變換間,她始終敏感地注視著這個世界。旅途雖匆匆一過,她卻用歷史學傢的目光透過當下聯繫到過去,想像到未來。紛擾不斷的中東、混亂的加勒比、冷戰中的蘇聯、分裂的南非、逐漸褪去帝國光環的英國、流動的歐洲……在歷史的變革中,她捕捉到世界劇變的20世紀下半葉中那些決定性的細節。

著者信息

原名詹姆斯·莫裏斯,英國作傢、歷史學傢、旅行文學作傢。第二次世界大戰期間在英軍服役,曾被派駐的裏雅斯特。在20世紀50年代,先後在《泰晤士報》和《衛報》擔任記者,前往世界各地報導諸多重大歷史事件,包括1953年的 人類首次登頂珠峰、1956年的蘇伊士運河危機以及1961年的艾希曼審判等。由於齣色的海外報導,他曾榮獲1960年的喬治·波爾剋新聞獎。

從60年代中期起,他成為自由撰稿人,行走世界,並開始從男性到女性的轉變。他最終在1972年接受變性手術,並將“詹姆斯”改名為“簡”。

在長達半個多世紀的寫作生涯中,她齣版瞭四十多部作品,包括多部有關大英帝國興衰的歷史著作、多部虛構小說、多部迴憶錄,以及眾多旅行文學作品和散文集。憑藉其敏銳的洞察和廣博的歷史素養,中東、遠東、歐洲、美洲、非洲、澳洲等地的歷史和現實、世情和人心都在她的筆下凝結成永恆的瞬間。

由於對旅行寫作的傑齣貢獻,她在2004年榮獲湯瑪斯·庫剋旅行文學獎特別獎,並在2018年榮獲愛德華·斯坦福旅行寫作傑齣貢獻獎。她在2005年被英國筆會授予終身文學成就金筆獎,並在2008年1月,被《泰晤士報》評為“1945年以來50大英國作傢”的第15位。

她於2020年11月20日在威爾士的傢中去世,享年94歲。

圖書目錄

序言:這是事實嗎? — v

20世紀50年代

1 / 珠穆朗瑪峰1953年 — 002

2 / 一個溫和的共和國:美國 — 008

3 / 紛擾不斷的地區:中東 — 028

4 / 南非的白與黑 — 082

5 / 天堂的混亂:加勒比 — 090

6 / 歐洲:戰爭結束之後 — 104

7 / 東方主義:遠東 — 127

8 / 威尼斯1959 — 144

20世紀60年代

9 / 審判艾希曼 — 150

10 / 冷戰 — 161

11 / 南美戰慄 — 215

12 / 牛津1965 — 231

13 / 澳大利亞 — 235

14 / 一個新非洲 — 250

15 / 曼哈頓1969 — 270

20世紀70年代

16 / 快樂之地 — 276

17 / 英國前殖民地 — 295

18 / 卡薩布蘭卡:變性 — 332

19 / 倫敦1975 — 338

20 / 光榮之後:美國 — 365

21 / 南非的黑與白 — 413

20世紀80年代

22 / 充滿渴望的心血來潮:虛幻之所 — 432

23 / 悉尼1983 — 459

24 / 噢,加拿大! — 486

25 / 中國在那兒 — 527

26 / 維也納1983 — 549

27 / Y Wladfa:另一個威爾士 — 565

28 / 柏林1989 — 572

20世紀90年代

29 / 歐洲的流動 — 586

30 / 美國的光與影 — 666

31 / 悉尼1995 — 690

32 / 香港:終結 — 696

結語:滿足一個長期被需要的需求 — 701

圖書試讀

用户评价

這本書的行文風格帶著一種略顯疏離的、近乎冷峻的理性,然而在這層冷靜的外錶下,卻湧動著一股深沉的悲憫情懷。作者仿佛是一位站在高塔之上俯瞰眾生的智者,他既能洞察局勢的復雜與殘酷,又不失對人性光輝的珍視。尤其是在探討那些爭議性極大的曆史事件時,他展現齣瞭驚人的平衡感,沒有落入簡單的二元對立,而是深入挖掘瞭多重動機和相互矛盾的力量。這種剋製而有力的錶達,反而比激烈的情感宣泄更具衝擊力。讀到中段,我常常需要停下來,閤上書本,在腦海中整理思緒,因為作者拋齣的觀點往往需要時間去消化和沉澱。它要求讀者不僅僅是用眼睛閱讀,更是要用思考去“參與”這場思想的辯論。這種高質量的閱讀體驗,是現代快餐文化中越來越難尋覓的寶藏。

评分這本書的節奏把握得如同一個技藝精湛的指揮傢在掌控交響樂團,時而激昂澎湃,如同一場宏大的戰役;時而又迴歸到室內樂的精緻與私密,聚焦於某個人物內心深處的獨白。這種張弛有度的敘事節奏,極大地提升瞭閱讀的沉浸感,讓人幾乎忘記瞭時間的流逝。我發現自己常常因為某個精彩的轉摺或一句精闢的總結而感到脊背發涼,那種被擊中的感覺,是閱讀帶來的最純粹的愉悅。它不像某些嚴肅的曆史著作那樣,讓人覺得是在“完成任務”,而更像是在參與一場精心策劃的智力探險。每當故事綫索開始收緊,我都會不自覺地加快閱讀速度,生怕錯過任何一個細微的暗示。閤上最後一頁時,留下的不是空虛,而是一種充實、滿足,以及對既有認知體係進行審視和重構的強烈衝動。這是一部真正有“重量”的作品。

评分作者的敘事手法極為精妙,他似乎有一種魔力,能將宏大的曆史圖景,巧妙地熔鑄在一個個鮮活的個體命運之中。我最震撼的是他對時代轉摺點上個體心理活動的刻畫,那種在巨大變革麵前的迷茫、掙紮與最終的釋然,被描繪得入木三分,讓人感同身受。他沒有急於給齣明確的價值判斷,而是將所有的判斷權交給瞭讀者,這是一種極其自信和高明的處理方式。讀到某些段落時,我甚至能聞到空氣中彌漫著的特有的氣味,感受到那種特定氣候下的光影變化,仿佛自己就是那個瞬間的旁觀者。這種身臨其境的代入感,使得原本可能枯燥的史實敘述,變得血肉豐滿,充滿瞭戲劇張力。那些不經意的細節,比如某件日常用品的描述,或是街頭巷尾的一句俚語,都成瞭理解那個時代精神內核的鑰匙。這絕不是一本簡單的編年史,而是一部用情感和洞察力編織而成的時代挽歌。

评分這本書的裝幀設計相當齣色,那種厚重的紙質感和泛黃的色調,仿佛一下子把我帶迴瞭那個遙遠的年代。封麵上的那個意象,雖然抽象,卻又帶著一種揮之不去的曆史的沉重感,讓人忍不住想去觸摸,去探尋隱藏在文字背後的故事。我尤其欣賞作者在章節標題上的選擇,那些看似平淡的詞語,組閤在一起卻充滿瞭張力,像是在為即將到來的敘事鋪陳著舞颱。閱讀的過程,與其說是在“看”文字,不如說更像是在“品味”一種久遠的氛圍。每一頁的留白和字體排版都經過瞭精心考量,讀起來眼睛非常舒服,不會有那種被信息流淹沒的疲憊感。這讓我不禁思考,在信息爆炸的今天,我們有多久沒有靜下心來,去欣賞一本真正用心製作的書瞭。這本書的物理存在本身,就是對那個時代的一種緻敬,它不僅僅是知識的載體,更像是一件值得收藏的藝術品。那種翻閱時的沙沙聲,是現代電子閱讀器永遠無法模擬的溫暖觸感。

评分我必須承認,這本書的閱讀門檻並不低,它需要讀者具備一定的背景知識儲備,否則初讀時可能會感到某些地方略顯晦澀。但是,一旦你跨越瞭最初的適應期,那種豁然開朗的感覺是無與倫比的。作者的知識廣度令人咋舌,他能將哲學思辨、社會學理論與具體的曆史案例信手拈來地融會貫通,構建齣一個龐大而嚴謹的分析框架。對我而言,這本書更像是一本“思維的體操練習冊”,它強迫我的思維去進行復雜的邏輯跳轉和跨學科的聯想。我尤其欣賞作者在處理跨文化交流和衝突時的細膩筆觸,他展現瞭對不同文明形態的深刻理解和尊重,避免瞭以單一視角來衡量所有現象的傲慢。這本書的價值,不僅僅在於它講述瞭過去什麼,更在於它提供瞭一種全新的、更具穿透力的視角去審視我們身處的“現在”。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有