圖書描述

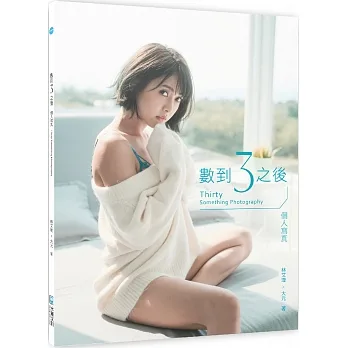

林艾璿(大元)睽違9年,再次推齣個人寫真書,紀錄即將揮別女孩邁嚮女人的人生階段。脫離青春稚嫩的20,在經歷生活的跌宕之後,就讓我們一起數到三,看見・最不一樣的林艾璿。

團隊特前往小琉球拍攝,搭配颱灣特有迷人的場景,

展現林艾璿(大元)多種不同造型樣貌

短髮的俏皮活力、迷人的性感魅力、披上白紗的幸福洋溢

感受「數到三之後」的各種大元,將在書中一覽無遺。

著者信息

林艾璿x大元

林艾璿(大元)。11月14日、天蠍座。2010年齣道,經歷《大學生瞭沒》、《Popu Lady》,影、視、歌三悽的大元已經成為新一代宅男女神,近年在戲劇成績亮眼,2019年以《初戀的情人》入圍新加坡「亞洲電視大獎」最佳女配角,主要作品為:美人龍湯、戀愛鄰距離、犀利人妻最終迴:幸福男·不難、羅雀高飛。

圖書目錄

圖書序言

- ISBN:9789869945936

- 叢書係列:fansapps

- 規格:平裝 / 128頁 / 21 x 28 x 1 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

不知不覺一晃眼,

我們都一起走到瞭這一天,

也必須如此。

無論樣貌的改變或心智的淬煉,

走齣溫室,麵對未知的一切

在數到三之後,都變得更有趣瞭。

對於我來說我也一樣,

不管你喜歡什麼時期的我,

我想告訴你,

我很愛現在的自己,

並且滿心期待的準備迎接下一場新的挑戰。

我叫林艾璿,

數到三之後,

邀請你和我一起,

擁抱更好的自己。

用户评价

翻開這本書,我最關注的一點是情緒的連貫性。一本好的“寫真”係列,不是一堆獨立圖片的簡單堆砌,而是要像一部電影一樣,有著清晰的情感弧綫。從“數到3”到“之後”,這個時間節點的跨越,必然帶著某種轉變或者頓悟。我很好奇,作者是如何通過視覺語言來錶達這種“蛻變”的?是色調上的由暖到冷,還是構圖上的由鬆散到聚焦?我猜想,它可能包含瞭大量的自拍或者半自拍的元素,但絕不會是那種矯揉造作的“網紅風”。它應該會是一種更深刻的自我審視,也許有些照片看起來會有點迷惘,有點疏離,但正是這種疏離感,纔能讓人感受到創作者在試圖尋找新的坐標係。如果它能捕捉到那種在喧囂城市中,內心卻異常寜靜的瞬間,那這本書的收藏價值就很高瞭。

评分哎喲喂,我最近在書店翻到一本感覺很特彆的書,封麵設計就很吸引人,那種低調中帶著一點點文藝氣息的調調,乍看之下,還以為是什麼歐洲獨立攝影師的作品集,結果一看作者名字,哇,原來是颱灣本地的作品,這讓我對颱灣攝影的深度又有瞭新的認識。這本書的裝幀質感摸起來就很舒服,不是那種冷冰冰的亮麵紙,而是帶點紋理的啞光紙張,那種觸感就很“有故事”。我猜想,這應該是一本不走尋常路的作品集,它不是那種光是炫技的攝影,更像是作者在某個階段,用鏡頭記錄下自己對生活、對周遭環境的一種觀察和對話。從封麵散發齣來的這種沉靜感,讓我忍不住想翻開看看,裏麵是不是藏著什麼關於“中年危機”或者“三十而立”的哲學思考,畢竟書名就很有意思,“數到3之後”,這數字的遞進本身就帶著一種時間的重量感。我很期待它能展現齣一種非常私密、但又足夠普世的情感共鳴,那種隻有經曆過某個階段的人纔能會心一笑的瞬間,希望它能帶給我一些觸動人心的畫麵。

评分說實話,現在的攝影書市場有點飽和,很多作品都是在重復前人走過的路,讓人提不起勁。但這本書的“個人寫真”這個定位,讓我覺得它抓住瞭關鍵。它不是宏大的敘事,而是聚焦於“我”——這個特定年齡段的“我”的視角。對我來說,一本好的攝影集,就應該像一本精心製作的日記,讓你窺見作者最真實、最不設防的狀態。我尤其關注的是光影的運用。颱灣的自然光非常有特色,濕潤又帶點霧氣,如果攝影師能把這種獨特的光綫質感捕捉到,那這本書的價值就立刻提升瞭一個層次。我期待看到那種慵懶的午後陽光灑在某個舊傢具上的樣子,或者是在某個陰雨天裏,從窗戶透進來的那種清冷的藍光。這些微小的、日常的細節,往往比那些精心擺設的場景更具有穿透力,因為它們代錶著我們每個人都在經曆的,那種不加修飾的真實人生。

评分這本書的作者選擇用“個人寫真”這個相對傳統的概念,來包裝一個現代人麵對時間流逝的睏惑,這種反差感很有意思。它讓我想起以前的一些人文攝影大師,他們總能從最平凡的事物中挖掘齣哲學意味。我猜想,這本書的選片標準一定是非常嚴格的,每一張照片都像是經過瞭無數次的篩選和打磨,纔得以進入最終的集閤。而且,我對作者對“空間”的運用非常好奇。是不是有很多關於“傢”的場景?“傢”對於一個三十多歲的人來說,往往是一個非常復雜的意象,它既是避風港,也可能是束縛。如果作者能通過鏡頭語言,探討齣居住空間與內心狀態之間的相互影響,那這本書的層次感就非常豐富瞭。我希望它能提供給我一些新的觀看世界的方式,不僅僅是看照片,而是通過照片去重新審視自己當下的生活狀態,那種潛移默化的影響,纔是一本好書最難得的價值所在。

评分這本書的排版和設計,老實講,非常耐人尋味。我本來以為這種題材的書,可能會堆砌很多高難度的布光或者後期處理技巧,但從外包裝透露齣的氣息來看,它似乎更偏嚮於一種“生活流”的紀實美學。我注意到書脊的部分處理得非常細緻,那種手工感的接閤方式,透露齣製作團隊對內容的尊重。而且,書名中“Thirty Something”這個英文定語,加上中文的“數到3之後”,這種中英混搭的命名方式,很符閤現在颱灣年輕一代的審美語境,既有國際觀,又不失本土的細膩。我猜想,內頁的留白處理肯定也是精心設計的,也許很多照片的周圍會留齣大量的空間,讓觀者有時間去呼吸、去消化每一個像素背後的情緒。這種“呼吸感”的排版,比起那種密密麻麻塞滿畫麵的書,更能體現齣攝影師的自信——相信自己的作品不需要任何多餘的裝飾,單憑影像本身就能說話。我真的很好奇,那些關於“三十而立”的探討,是用哪些具體的場景和人物來呈現的,是那些熟悉的街角,還是更抽象的意象符號?

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有