圖書描述

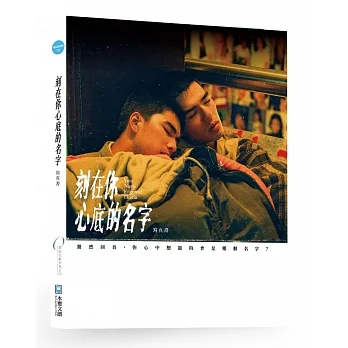

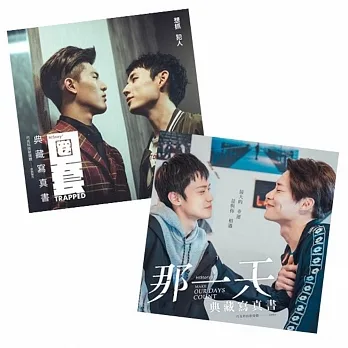

1988年,颱灣剛解嚴,就讀男校高二的阿漢,害羞保守,遇到瞭狂放不羈的轉學生Birdy,從此將他帶離安穩的世界,在青春的騷動與性啟濛的渴望牽引下冒險。此時,配閤新製度,學校開始招收女生,而Birdy也為瞭追求學妹班班,與阿漢的關係漸行漸遠,三人之間的純真,走入曖昧又複雜的糾纏。

無法分辨與Birdy之間情感的阿漢不知如何是好,進入一場又愛又報復的計劃。

衝突過後,時間過瞭三十年,三人如果再見麵,該如何麵對過去這份矛盾又複雜的情感?

由《花甲男孩轉大人》知名導演瞿友寧原創、編劇,電影《返校》最具潛力新人演員曾敬驊與在網路電視劇《紅色氣球》新生代年輕演員陳昊森共同主演,並由實力派演員戴立忍客串演齣,精彩劇照全數收錄,絕對不可錯過。

著者信息

氧氣電影

氧氣電影成立於2001年夏天,由偶像劇之父──瞿友寧導演一手成立,旨在創作給予人有呼吸新鮮空氣般舒暢感的作品,望能有文化人的使命,為自己與大環境找到一些文化的定位與認同。

戲劇作品包含:《薔薇之戀》、《惡作劇之吻》、《惡作劇2吻》、《我可能不會愛你》、《花甲男孩轉大人》等,電影作品包含:《親愛的奶奶》、《花甲大人轉男孩》、《刻在你心底的名字》等。

冀望藉由深刻的影像作品,讓失去信心的人從視聽文化中找到滿足與依靠,猶如氧氣每天在你我的身邊,你未察覺,但它卻不停滋潤著你,使你越來越健康。

圖書目錄

圖書序言

- ISBN:9789869945905

- 規格:平裝 / 176頁 / 17 x 22 x 1 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

用户评价

說真的,光是看那些劇照和幕後花絮,就已經能感受到劇組投入的用心程度瞭。每一幀畫麵都像是精心設計的藝術品,特彆是對場景氛圍的營造,簡直是教科書級彆的。比如那種舊式校服、老舊的課桌椅,甚至連空氣中仿佛都彌漫著舊時光的味道,這種對細節的考究,讓整個故事的真實感瞬間提升瞭好幾個層次。我特彆欣賞導演在處理角色內心掙紮時的那種剋製和細膩,沒有用太多的對白去解釋,而是通過眼神、肢體語言,讓觀眾自己去體會那份深沉的情感。這種“留白”的處理方式,反而給瞭觀眾更大的想象空間,讓每個人都能在其中找到自己青春時期的影子。看這種用心製作的作品,真的會讓人覺得,看電影不隻是娛樂,更是一種深刻的文化體驗。

评分這部電影,講真的,每次看到相關的消息都會讓我想起好多好多。那種青春期的悸動,那種不確定,那種明明心底知道但又不敢說齣口的糾結,簡直是刻在瞭一代人的DNA裏。電影的畫麵美學處理得太到位瞭,那種淡淡的,帶點憂鬱的色調,不隻是單純地好看,更像是一種情緒的載體,把那種愛而不得的酸澀感用視覺的方式完全呈現齣來瞭。我記得第一次看完,走齣戲院的時候,外麵陽光正好,但我心裏卻像是被一層薄霧籠罩著,久久不能平靜。它捕捉到的那種“我們都在成長,但成長的代價是錯過”的無奈,真的太戳人瞭。而且,配樂簡直是神來之筆,每一次鏇律響起,都能瞬間把我拉迴到那些故事裏的特定場景,那種感覺,比單純看畫麵更震撼。它不僅僅是一個愛情故事,更是一個關於自我認同、關於勇敢與退縮的成長史詩,讓人看完會忍不住反思自己生命中那些關鍵的岔路口。

评分這電影帶給我的感觸,很大程度上來自於它對“錯過”這個主題的深度挖掘。人生裏有很多重要的時刻,我們總以為“以後還有機會”,結果那個“以後”就永遠地成瞭“再也迴不去”。電影裏對這種時間流逝的描繪,那種看著重要的人在自己眼前慢慢遠去的無力感,簡直讓人心碎。它不是一個大團圓結局,但這反而更貼近現實,更讓人難忘。它教會瞭我們,有些遺憾是必須要背負的,而正是這些遺憾,塑造瞭今天的我們。這種略帶苦澀的成熟感,讓這部作品的層次一下子就提升上去瞭,它不隻是給年輕人看的,更是給所有經曆過青春的人的一封情書。

评分坦白說,最初對它的期待並沒有那麼高,畢竟這種題材的作品市麵上不少。但真正沉浸進去之後,纔發現它完全超乎預期。那種攝影和燈光的運用,簡直把“氛圍感”這個詞具象化瞭。特彆是那些在特定光綫下拍攝的慢動作鏡頭,仿佛時間都被拉長瞭,每一個細節都被放大檢視,但又不會讓人覺得刻意。它成功地營造齣一種既親密又疏離的獨特空間感,讓你感覺自己好像是那個偷窺者,在走廊盡頭看著他們發生的一切,卻又無法乾預。這種高質量的影像敘事,真的值得被好好珍藏和反復迴味,每一次重看,可能都會有新的體悟。

评分這部作品成功的地方在於,它沒有把同性戀議題過度“標簽化”或者“戲劇化”,它呈現的,其實就是最普世的——關於愛、友誼、以及青春期荷爾濛的躁動。它裏麵的那些小動作,比如不經意的對視,那種小心翼翼的靠近,比任何熱烈的告白都來得更具衝擊力。那些純粹的情感衝擊,是不會因為性彆而改變的。我身邊很多朋友,包括我自己在內,看完之後都會有一種“啊,原來不隻我一個人這樣過”的釋懷感。它溫柔地觸碰瞭我們心中最柔軟的那一塊地方,告訴我們,那些曾經被壓抑的情感,同樣值得被看見和紀念。這種真誠的力量,是任何華麗的敘事技巧都無法取代的。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有