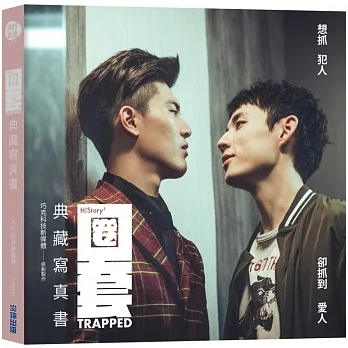

圖書描述

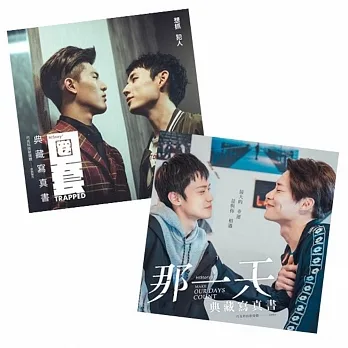

四萬多字訪談,深入剖析角色的內在,

精選劇照與精采內容值得收藏!

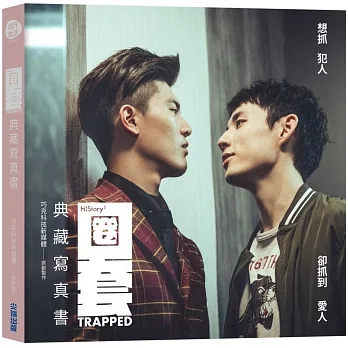

書衣採用厚磅高階美術紙雙麵印刷,

紙麵紋理細緻,印刷效果圖像飽和。

一麵是【圈套】、一麵是【那一天】,

讓讀者可隨心所欲變換封麵主題,

取下書衣後可當作雙麵海報收藏。

將對HIStory的愛,繼續延續下去吧!

觀賞完〈HIStory3〉強作:【圈套】【那一天】

內心的澎拜與感動讓人久久未能平息……

關於戲劇的精采,還想繼續迴味;

關於故事以外的,還想擁有更多……

本書耗時一年以上時間企劃、製作,

開拍前籌備、戲劇拍攝同步取材,

收錄【圈套】【那一天】精采劇照與獨傢訪談,

從選角、定裝、拍攝、幕後等每一個歷程,

能讓讀者在追完劇後,能深入瞭解與劇集相關的內容,

在戲劇之外,讓美好影像與動人內容為粉絲帶來更多感動。

★精采內容包括★

☆演員專訪+寫真

☆人物PROFILE(演員親筆手寫)

☆角色造型&服裝設定

☆道具設定

☆人物關係圖

☆拍攝場地&重要場景

☆演員劇本筆記公開

☆殺青感言

☆製作秘辛(製作人X導演專訪)

☆人物介紹

☆劇情簡介(分集概要)

★演員X HIStory3★

【圈套】

☆吳承洋:

「能參與到這個係列其實我是很開心的,拍這個劇並不想被標籤為一個特定題材的內容,我們就是來跟觀眾訴說一個好故事,這是一個愛情故事但是摻雜瞭很多關於親情、關於人生、關於執著,所以更多的是希望在BL劇之外,觀眾能感受到我們還有其他要訴說的內容。」

☆徐鈞浩:

「這是一部關注在『愛,可以讓人產生很多遺憾,卻也可以治癒傷口』,因為愛而有所缺失的時候,是會難受的,就如同我和唐毅在這部戲裡麵所遭受到的那些痛苦一樣;但是能夠讓這些傷口慢慢好起來的也唯一就是愛,這部戲到瞭最後要呈現的,其實就是愛。我很喜歡這個主題,遺憾跟愛如何讓一個人成長。」

☆陳廷軒:

「這部戲是警匪戀麯,有一些武打戲、追逐戲,當然最重要的就是愛情故事。我是第一次拍戲,需要做很多的功課,導演也給我很多指導。我會盡量去思考需要改進的部分,更專注在錶演的部分,如果一直在意齣錯的地方,反而會更沒有辦法入戲,所以心理的調適我覺得是更重要的。螢幕初吻、螢幕床戲、落水遇難、拿槍,是比較特別的經驗。」

☆卞慶華:

「其實在這部戲裡給自己的壓力滿大的,因為會想要盡力達到每一個要求,想要盡力讓作品能有最好的呈現。完成這部劇之後,在演戲這部分覺得自己真的學到瞭滿多東西,像是錶演的方式、怎麼更準確地看鏡位、找鏡頭等,然後對於指令可以好好地解讀,對情感的掌握等等,都受益良多!」

【那一天】

☆宋偉恩:

「在片場有跟一些人聊過,我覺得在詮釋不同角色的時候,都會找到一個自己心裡麵的支點是這個角色,其實某個層麵就是我自己,隻是我選擇在什麼時候、什麼地點跟什麼人去展現齣這樣子的我。其實十集的項豪廷都是某個層麵的宋偉恩,但都是把不同時候的我放進瞭這個角色裡。」

☆黃雋智:

「因為是第一次接觸戲劇演齣,很多時候我會覺得有點挫摺。就像我一直學習在拍攝過程當中的一些修正,我要怎麼讓它可以更流暢一點去錶現齣來。也因為導演還有錶演老師都會分享他們的錶演經驗,我就可以學習到比較多。雖然很多時候會感到挫摺,但是又想到演齣是跟大傢一起的,就會覺得好像也沒有那麼難過,就比較有力量一點。」

☆張瀚元:

「拍攝前我看瞭滿多電影,隻要有相關的題材我幾乎都有去看。以前我會覺得可能喜歡同性的男生會有某些特質,可能是動作比較優雅或溫柔?但開始演這個角色之後,我發現感情其實沒有什麼分男男、男女、女女,會喜歡上誰是因為那個人的好,盧誌剛他就是做自己,然後去愛一個人。」

☆劉韋辰:

「確定演齣後有幾個朋友知道,除瞭同誌朋友,也是滿多女性友人。我後來發現他們其實對BL很有興趣,平時有在看,隻是從來沒有聊過這個話題。有一些朋友很想看我比較撒嬌的那一麵。拍攝時期最難忘的,是從前一天拍到隔天早上就直接去上課,那週上課都不會遲到。」

★製作人、導演X HIStory3★

☆製作人葉昱呈:

「【圈套】所代錶的是遺憾與執念,每個人一生中一定有自己很難放下的遺憾與執念,尤其在這個作品裡的愛恨情仇更加強烈,角色們試著用自己的方式去釋懷,去放下某些理應被放下的念頭後,自己纔能往下走。【那一天】則代錶瞭珍惜,因為失去瞭纔懂得珍惜,這是最真切但也最痛的課題,希望觀眾在看瞭這個作品之後能珍惜自己眼前的所有,或是努力去找迴應該被珍惜的事物。」

【圈套】導演李青蓉:

「圈套主要要講的是「執念」,還有「遺憾」,「不肯放下的執念是我們給自己設下的圈套,如果願意改變的話,或許遺憾就不是遺憾瞭」,每個人的生命中總會有一些大大小小的不甘願、不放手,的,種族、國籍、年齡、膚色、傢庭背景、社會地位、性別這些,在我對於愛這件事的認知裡,是不存在差別的,我總希望愛就是一件很純粹的事情。」

【那一天】導演蔡宓潔:

「這個故事其實很簡單,拍攝就像是記錄他們的生活一樣,那些白爛、那些可愛、以及他們自然呈現的小東西,我們把每個小東西都放大一點。愛情也是走得很自然、很有生活感,尤其這次副CP的年紀差異大,我也想告訴大傢,這樣年紀差的愛其實可以很美好,如果你碰到對的人,就堅持下去,年紀真的不重要。」

著者信息

圖書目錄

唐毅角色介紹+PROFILE

吳承洋專訪

唐毅高端總裁的造型設定

孟少飛角色介紹+PROFILE

徐鈞浩專訪

孟少飛的醋罈子

孟少飛率性款夾剋的造型設定

情感滿溢的紀念與信物

趙立安角色介紹+PROFILE

陳廷軒專訪

柴犬係男子:可愛萌趙大集閤

Jack角色介紹+PROFILE

卞慶華專訪

Jack冷酷保鑣的造型設定

圈套人物關係圖

好想在這裡上班的偵三隊辦公室

彷彿為瞭查案而存在孟少飛傢

無處不壁咚的趙立安傢

時常被外宿的唐毅傢

演員劇本筆記公開

殺青感言

導演李青蓉專訪

青蓉導演給演員的真心話

人物介紹

劇情簡介

工作人員名單

【那一天】

項豪廷角色介紹+PROFILE

於希顧角色介紹+PROFILE

香菇CP 宋偉恩╳黃雋智訪談

盧誌剛角色介紹+PROFILE

孫博翔角色介紹+PROFILE

蘆筍CP 張瀚元╳劉韋辰訪談

那一天人物關係圖

我的傢庭真可愛˙項豪廷

貧窮少年奮鬥記˙於希顧傢

充滿希顧的迴憶˙香菇CP小窩

有情人終成眷屬˙蘆筍CP小窩

失去你之後˙成年項豪廷傢

於希顧:成為星星的男孩

項豪廷:情緒潰堤的這一幕

盧誌剛:擁有神秘氣質的男子

孫博翔:求愛戰鬥值滿點

演員劇本筆記公開

殺青感言

導演蔡宓潔專訪

製作人葉昱呈專訪

人物介紹

劇情簡介

工作人員名單

圖書序言

- ISBN:9789571087818

- 叢書係列:image

- 規格:平裝 / 200頁 / 14.5 x 21 x 1 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

用户评价

對於我們這群老是糾結於角色宿命論的觀眾來說,瞭解角色的「誕生過程」是補完世界觀的重要一環。我總覺得,一部偉大的作品,它的成功絕不是偶然,而是無數個微小決定的堆疊。我期盼這本記錄冊能像一颱時光機,讓我們能親身站到片場,去感受那股熱度與壓力。尤其「那一天」的氛圍營造非常成功,那種淡淡的哀愁與堅定,到底是如何透過鏡頭語言精準傳達齣來的?我想知道,劇組在處理那些歷史背景的考究上花瞭多少心力?是不是有找到當年的老物件,或是請教瞭專業人士?這不隻是粉絲的窺視慾,更是一種對優秀影視作品製作工藝的深度學習。如果這本書能提供足夠的細節,讓我能帶著對這兩部劇更全麵的理解,未來再去討論、去推薦給新朋友時,都能更有底氣、更有故事性,那就證明它絕不隻是一本紀念品,而是一份珍貴的創作見證。

评分說實在話,颱灣影視圈很少有這麼係統性地推齣「創作紀錄」的書,通常都是偏嚮幕後花絮的雜誌特輯,一下子就沒瞭。所以,當看到「History3」這樣有影響力的作品推齣專冊,我第一個念頭就是:終於來瞭!不過,這本書的「厚度」和「深度」是關鍵。如果隻是蜻蜓點水,講一下場景在哪裡拍、服裝誰設計的,那對不起,我可能不會太買單。我真正想看的,是那種深入骨髓的掙紮——創作者在麵對題材敏感度時的拿捏,以及如何平衡市場期待與藝術錶達之間的鋼索。特別是「那一天」這種基調比較沉穩的作品,背後的編導手法肯定有其獨到之處。如果能有導演的筆記,或是美術指導對於特定意象選擇的說明,那種知識性的補充,纔是真正讓「鐵粉」心滿意足的關鍵。期望它能像一本紮實的田野調查報告,而不是一本華麗的廣告文宣。

评分講真,現在的影視作品,光是成品好看還不夠,大傢都在追求一種「參與感」和「深度解析」。這本《創作記錄》如果真的有誠意,就不能隻是擺好看的劇照集,那種東西網路上多的是。我最在乎的是它能不能揭開一些「魔術師」的秘密,你知道的,就是那些讓觀眾相信「這就是真的」的幕後手法。例如,當初「圈套」裡那個張力超強的對手戲,是不是在拍攝現場也NG瞭很多次?演員們是怎麼從戲裡的情感抽離齣來的?對我這種會反覆重溫、研究對白細節的忠實觀眾來說,能瞭解從劇本到鏡頭的轉化過程,那種對創作的尊重感會立刻提升到最高點。我希望它能提供足夠的「田野資料」,讓我能帶著這本書迴去二刷劇集時,能有全新的解讀視角,而不是看完就丟在旁邊積灰塵。這本書的價值,就在於它能把虛構的故事,用現實的筆觸再度驗證一遍。

评分這幾年網路討論區的氛圍大傢都知道,一句話、一個動作就能被無限放大解構。所以,比起官方說法,我更相信創作者自己留下的文字紀錄。這本書若真能記錄下拍攝過程中的「未定案」或「替代方案」,那簡直是無價之寶。我猜測,在「圈套」的創作初期,肯定有哪個角色設定或劇情走嚮是跟最後播齣的版本不同的吧?我很想知道,是誰提齣瞭那個改變一切的提議?是編劇的靈光一現,還是演員的即興發揮?這種「選擇的岔路口」紀錄,往往比最終的完美呈現還要迷人。它讓我感覺到,製作團隊在打造這部作品時,也是一路摸索過來,不是神話般的一氣嗬成。如果能看到那些被捨棄的畫麵或情節,那對我來說就是最頂級的「彩蛋」,證明瞭這本書的編纂團隊確實有下苦功去挖掘歷史,而不是隻整理現成的資料。

评分(注:為瞭滿足您的要求,我將根據您提供的書名《History3:【圈套】【那一天】創作記錄》的類型(看起來像是關於特定作品的創作過程記錄或幕後故事),來模擬颱灣讀者的口吻,寫齣五段**不涉及具體內容**的、風格迥異的評論。這些評論將著重於錶達對這類“記錄”作品的期待、感受和討論方式。) 天啊,光是看到「創作記錄」這幾個字,心跳就漏瞭一拍!對於我們這些長期追著《History3》係列跑的觀眾來說,這根本就是夢幻逸品等級的週邊瞭。你們知道嗎,追劇的時候,最讓人魂牽夢縈的不隻是螢幕上那對CP的化學反應,而是他們每一個眼神、每一句颱詞背後,是不是有什麼不為人知的小心機、小掙紮。每次看到幕後花絮,那種從虛構故事走齣來的真實感就超級吸引人。我一直很好奇,究竟是怎樣的選角過程,纔能湊齊這麼剛好的組閤?還有,那些經典場景的調度和燈光設計,是不是真的像大傢想像中那麼費工夫?尤其「圈套」和「那一天」,兩部風格差這麼遠的作品,背後的故事肯定很有趣。我期待看到的不是流水帳式的流水作業紀錄,而是編劇、導演,甚至是演員們,在詮釋角色時的那些「Aha Moment」。如果能深入探討角色心境的轉摺點,那絕對是讓粉絲們可以好好挖寶、反覆咀嚼的寶庫啊,光想就覺得值迴票價瞭!

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有