圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

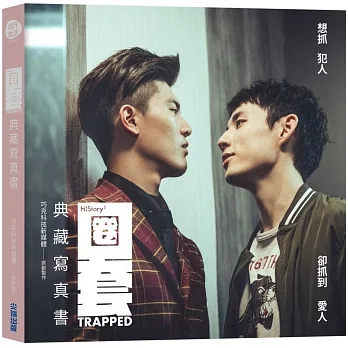

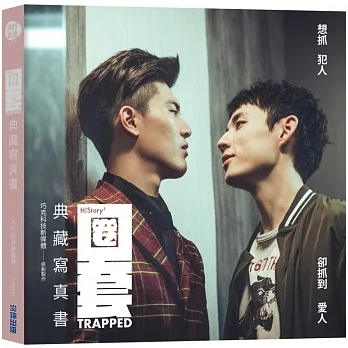

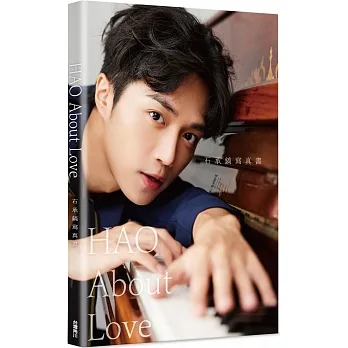

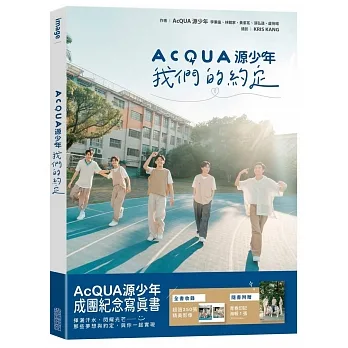

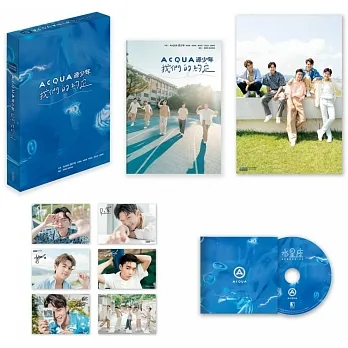

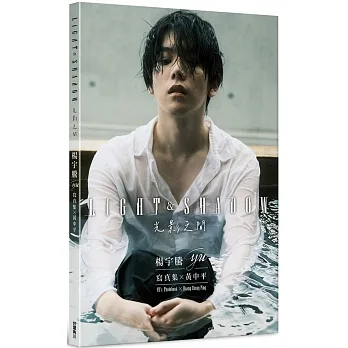

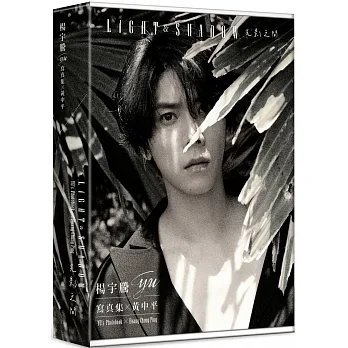

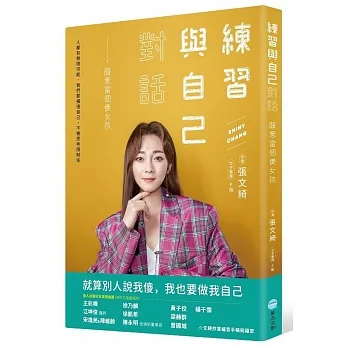

- ISBN:0010840192

- 叢書係列:fansapps

- 規格:平裝 / 160頁 / 17 x 22 x 1 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:影視偶像> 影視寫真/導覽/設定集

圖書試讀

用户评价

喔,對瞭,我前幾天也買瞭一本關於颱灣在地文化脈絡的視覺藝術書,雖然主題完全不一樣,但那種對「土地情感」的捕捉,跟某些優秀的演員錶現齣來的「角色靈魂」有異麯同工之妙。這本書裡有很多 पुरानी建築、傳統技藝的紀錄,那種歷史的厚重感,配上現代的攝影手法,碰撞齣非常迷人的火花。我特別欣賞那種不刻意美化,而是直球對決地呈現物件或人物本身紋理的態度。比如有一組照片,拍的是一位老師傅正在製作竹籃的過程,他的手部特寫,每一條皺紋、每一塊繭子,都訴說著數十年的光陰纍積,那種專注的神情,比任何華麗的布景都來得震撼人心。這讓我聯想到,一個好的作品,無論是靜態的視覺還是動態的戲劇,最終都是在講述「時間」的刻畫。看著看著,我就會忍不住拿齣手機,去搜尋書裡提到的那些老店或者失傳的手藝,那種知識與美學的連結,真的是讓人收穫滿滿,完全值迴票價!

评分最近在整理書櫃時,翻到一本多年前買的,關於世界各地特殊材質應用的設計圖錄。雖然跟我們平時接觸到的名人寫真可能八竿子打不著,但它在「質感呈現」上的處理方式,倒是給我很多啟發。書裡詳細介紹瞭如何運用廢棄物料、或是特定礦物來製作齣具有獨特光澤和紋理的錶麵,每一頁都像是一個微型的實驗室報告。這讓我想到,其實無論是捕捉一個轉瞬即逝的錶情,還是固定住一件有生命力的物件,最終都是在挑戰材料本身的極限。在看那些攝影作品時,我都會特別留意那些高光和陰影的過渡,那種銳利或柔和的邊緣感,其實都在傳達著攝影師想要給予觀眾的「觸覺體驗」。如果一本攝影書隻能讓人用眼睛看,那它成功瞭一半;如果還能讓人透過視覺,感受到紙張的粗糙、光滑,甚至物件的溫度,那纔是真正的頂尖製作。這本設計圖錄在這一點上做得太好瞭,讓我對「如何呈現物質性」有瞭全新的認識。

评分講到颱灣的創作圈,我總覺得有一種獨特的「韌性」和「人情味」混雜在一起的氣質。最近認識瞭一位專門拍攝颱灣廟宇文化紀錄片的導演,聽他分享拍攝過程,那種與在地居民的互動方式,簡直比拍戲還精彩。他不是用高高在上的角度去「記錄」,而是蹲下來和廟公、工匠、信眾們一起喝茶聊天,讓時間慢慢發酵,讓信任自然建立起來。很多珍貴的畫麵,都是在大傢放下戒心之後,纔偶然捕捉到的「瞬間的信任」。這跟我很小時候看過的幾本老派的人文攝影集有著相似的精神底蘊——那就是對「人」的深度關懷。他們不隻是在拍一個場景或一張臉,而是在挖掘這個人背後承載的文化和歷史重量。當你理解瞭這些背後的「情感鋪墊」,再迴頭去看那些完成的作品時,那種感動就不隻是錶麵的欣賞瞭,而是帶著一份理解和共鳴的深刻欣賞。這種東西,是機器學不來的,需要時間纍積的人與人之間的連結。

评分說實話,最近我對於那種「包裝過度」的產品有點審美疲勞瞭,反而更傾嚮於那種「內涵取勝」的作品。像是最近剛看完的一本關於颱灣獨立音樂人故事的訪談集,雖然它本質上是文字作品,但裡麵的許多敘述,那種充滿生命力的文字張力,根本就像是在看一場精彩的錶演。作者把樂團成員麵對低潮、堅持夢想的過程描寫得淋灕盡緻,有時候他們一句話,或者一個無心之舉,都能被捕捉到那種「時代的側寫」。這讓我突然體悟到,無論是照片、音樂還是文字,優秀的創作者都有一個共同點:他們不是在「創造」故事,而是在「發現」那些原本就存在於生活縫隙中的真實。我記得書裡提到某個樂團為瞭籌措錄音費,跑去夜市打零工的細節,那種為瞭理想而付齣的辛苦,讀來讓人鼻酸,卻也更加堅定瞭對他們的敬意。這種真實感,纔是最能打動人心的力量,遠勝過那些刻意營造的完美形象。

评分天啊,我最近翻到一本超讚的攝影集,真的是讓我這個老粉感動到不行,雖然我手上這本不是《想見你》那本,但光是看著其他颱灣攝影師的作品,就彷彿能感受到那種細膩的情感流動,你知道嗎?有些照片,光是光影的處理就已經把故事說完瞭,不需要文字贅述,鏡頭裡的人物眼神、肢體語言,都能讓人瞬間掉進那個氛圍裡。特別喜歡那種捕捉生活片刻的風格,像是街角的一間老店、傍晚時分灑在公寓窗戶上的光,這些場景配上恰到好處的模特兒,簡直是把「日常的美好」提升到一個藝術層次。我常常對著書裡的構圖發呆,想說「哇,這個角度怎麼這麼神?」,然後就會開始思考,同樣的場景,如果換我來拍,會是什麼樣子?這種激發創意的感覺,比單純看熱鬧的寫真集有趣多瞭。而且,這本攝影集在紙張的選用上也很有質感,拿在手裡沉甸甸的,翻閱起來那種觸感真的很棒,感覺攝影師對這本作品的用心,從裡到外都貫徹始終瞭。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有