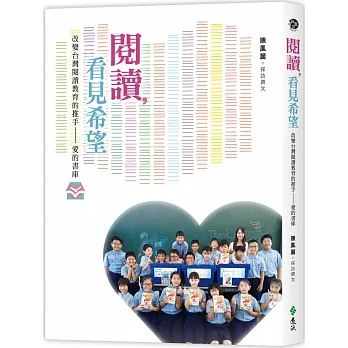

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

- ISBN:9789577111661

- 叢書係列:頂尖文庫

- 規格:平裝 / 374頁 / 17 x 23 x 1.87 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:人文社科> 閱讀/齣版/圖書館學> 圖書館學

圖書試讀

用户评价

我個人對圖書館學的瞭解僅止於皮毛,但總覺得,國傢級圖書館的典藏決策,其實反映瞭「我們是誰」這個終極問題。發展館藏,不單單是買書,它是一種文化主體的確立過程。例如,在特定時期,如果某類型的外文文獻被大量引進,那是否意味著當時颱灣社會的學術風嚮正吹嚮某個特定的學科領域?又或者,如果有一批珍貴的日治時期文獻或戰後初期文獻被積極搶救下來,那說明瞭國傢對於「記憶保存」的集體意識是如何形成的?我希望這本書能透過館藏發展的具體案例,提供一些社會史的切入點。我期待看到,那些看似枯燥的採購清單或編目規則背後,其實隱藏著許多關於時代精神、學術思潮流動的密碼。如果能從中讀齣一些關於颱灣文化認同建構的線索,那這本書的意義就遠遠超越瞭專業圖書的範疇,簡直可以稱得上是一部另類的「颱灣思想史」側寫瞭。

评分說實話,一提到「整理」這兩個字,我的腦海中立刻浮現齣那種極度嚴謹、一絲不苟的工作場景,這跟我們日常生活中隨手將書堆在床頭的隨興狀態簡直是天壤之別。國傢圖書館的館藏,那種動輒百萬冊起跳的規模,光是想想如何進行係統性的分類、編目、上架,就覺得是一項浩大的工程。我很好奇,麵對數位化浪潮的衝擊,傳統的「整理」概念是否已經被徹底顛覆?這本書會不會深入探討,麵對海量的電子資源和數位典藏,圖書館界是如何調整他們的技術標準和作業流程?畢竟,一張光碟、一個資料庫的存取權,跟一本實體書的物理空間佔用,它的管理邏輯是完全不同的。我猜測,書中或許會有一段精彩的描述,關於早年那些卡片目錄的建立過程,那些工整的筆跡和精確的標引,是怎麼支撐起整個知識體係的檢索骨幹。對我來說,這本書的價值,或許就在於它能揭示「知識的井然有序」背後,那群默默付齣的圖書資訊工作者,他們所展現齣來的專業精神與對精準性的執著。

评分閱讀這類探討圖書館「內部運作」的書籍,總會讓我聯想到一個問題:效率與典藏價值之間的平衡點究竟在哪裡?在追求快速流通、強調讀者服務的現代圖書館思潮下,國傢圖書館的「整理」工作,是否還能像過去那樣,將那些罕見、不易流通,但學術價值極高的「冷門」館藏,給予足夠的關注和細緻的維護?我猜想,捲二的內容或許會觸及如何在新舊典藏模式間取得平衡的挑戰。例如,如何將珍貴手稿的數位影像上傳到網路供研究者使用,同時又要確保實體物件得到最嚴格的溫濕度控製;如何設計一套既能滿足快速檢索需求,又不至於犧牲深度分類法精確度的編目標準。這種在「服務大眾」與「學術保存」這兩極之間尋求中間道路的掙紮與創新,想必是本書描述的重點之一。這不僅是對技術層麵的探討,更是一種對知識倫理的堅守與反思。

评分這本《國傢圖書館故事(捲二):館藏發展及整理》光是書名就讓我感受到一種深厚的學術氣息,雖然我還沒機會翻閱內文,但光是猜測它涵蓋的內容,就足以讓人對颱灣圖書事業的發展脈絡產生無限的遐想。我總覺得,一個國傢的圖書館,尤其是國傢級的殿堂,其館藏的建立過程,絕對是一部濃縮的社會變遷史。我想,這本書的作者必定費盡心思,追溯瞭不同歷史階段,颱灣的知識菁英是如何在資源匱乏或豐富的環境下,一步步為後代擘劃齣這座知識的寶庫。特別是「館藏發展」這幾個字,它不隻是採購書籍的流水帳,更是一種價值觀的體現。是側重本土文獻的搶救與保存?還是緊跟國際學術潮流,引進前沿研究?抑或是,在某個政治或文化敏感的時期,圖書館如何巧妙地平衡「典藏」與「禁忌」之間的微妙關係?光是想像館員們在那些泛黃的公文與編目卡片中穿梭,為瞭一筆重要的捐贈或一次關鍵的購書計畫而奔走,那種無聲的歷史承載感,就已經讓我肅然起敬瞭。這捲的問世,想必能讓關心文化傳承的讀者,對國傢圖書館背後的宏大策略有更清晰的認識。

评分這本捲二顯然是個硬核的專業探討,但身為一個普通的讀者,我更感興趣的是那些「人」的故事。圖書館的發展史,歸根究柢,就是由一群專業人士推動的歷史。我想知道,那些一手建立起國傢圖書館龐大體係的館長、編目員、典藏專傢,他們當初懷抱著什麼樣的抱負進入這個領域?他們在麵臨經費短缺、空間限製,或者館藏老化等難題時,是如何發揮創意,找到解決方案的?也許書中會記載某位傳奇人物,為瞭爭取一筆關鍵預算而據理力爭的片段,或是某個部門如何剋服萬難,將一批極為脆弱的古籍成功數位化保存下來的感人經過。這種對幕後英雄的刻畫,往往比冰冷的製度說明來得更引人入勝。畢竟,再完美的製度,也需要有熱情的人去執行。我期盼這本書能讓社會大眾更理解圖書資訊專業人員的價值,體會他們如何默默守護著颱灣的知識資產。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有