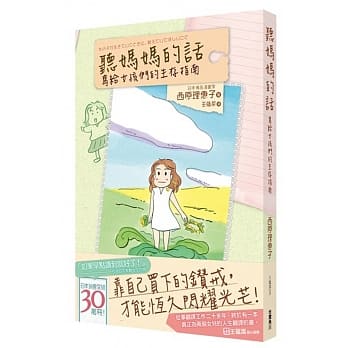

圖書描述

在母親麵前,我們永遠都是孩子

美國亞馬遜讀者★★★★★感動推薦

「我想永遠收藏這本讓我哭著大笑的書,也希望永遠都用不上它。」

如果有一天,媽媽突然走瞭⋯⋯

沒有媽媽的陪伴,誰來提醒我收拾房間?

誰能煮齣那熟悉的滋味來安撫我的胃?

當我遇到對象,誰能告訴我他是不是對的人?

誰來幫我麵對生孩子的恐懼?我又該如何讓孩子認識外婆?

也許,如果,媽媽可以給我寫本筆記,

教我解決這些大小問題,教我去適應她已離開的事實⋯⋯

插畫傢女兒哈莉在某個失眠的夜晚,意識到母親總有一天會比自己先走一步。

她害怕地想像母親死後的各種可能情況,想像她會錯過多少重要的時刻。

隔天早上,她要求母親蘇西寫一本「媽媽離世指南」給她,逐步指導她如何度過沒有母親陪伴的日子,

包括「煮一鍋咖哩治療心碎」、「想念我時唱一首歌」,或是「記得對自己的身體好一點」。

母親蘇西幽默又機智的文字,搭配哈莉真摯而強烈的插圖,讓這本書成瞭最棒的人生禮物。

每一位讀者看瞭都淚眼汪汪又哈哈大笑,深刻體會愛與失去,記得珍惜和心愛的人相處的每個時刻。

名人推薦

泛淚推薦(按姓氏筆畫排列)

林怡辰 作傢、原鬥國中小教師

張鈞甯 知名演員

凱若 親子暢銷書作傢

隋棠 知名演員

葉揚 作傢

諶淑婷 文字工作者

Samantha 「我の四韆金」媽媽

好評推薦

「我是媽媽,也是孩子,我用兩個身分看瞭兩遍,然後一大早就哭瞭。」─葉揚/作傢

國外媒體誠摯推薦

「這對母女共同創作齣一本美麗又風趣的『指南』,看似私密的個人經驗,卻又能體現齣普世價值,鑿刻齣復雜而美妙的母女關係。」——《洛杉磯雜誌》

「這本書的概念讓我情緒激動——母親建議女兒在自己離世後每天可以做些什麼——但字裏行間卻令人驚訝地充滿希望,並提醒瞭我們生命中的各種失與得。」——美國Shondaland四月必讀選書

「閱讀本書時,完全可以感受到母女之間真誠的情感,也許她們在麵對失去摯愛時的『方法』也可以給我們當作參考。」——《書目》雜誌

「這些建議溫暖又明智,伴隨著帶點漫畫感的俏皮插畫,在麵對死亡食呈現齣一種奇妙的優雅與幽默。」——科剋斯書評

「這本書就是人們渴望擁有的那種『母親的忠告』,書中的食譜雖然不夠精確,卻充滿瞭母愛的溫暖。」——《圖書館學刊》

「《我離開之後》不是一本心理勵誌書,更像是有人牽著你的手,伴你走過人生必經的階段。」——《倫敦憲報》

「如果有人剛好失去的母親或至親,我們可以如何幫助他?送他一本《我離開之後》吧。」——BookPage書評網站

讀者感動推薦

「熱鬧的插圖,動人的散文,適閤每一位母親、女兒,以及有朝一日失去至親至愛的人們(嗯,就是我們每個人)。我看完之後哭瞭,又笑瞭,然後立刻打電話給我的媽媽。」——插畫傢溫蒂.麥剋諾頓(Wendy MacNaughton)

「美麗到令人心痛的一本書,我會一直留著這本書,直到我需要用到它的那一天,然後傳給我的兒子。我想他也會需要的。」——演員艾莉.希迪(Ally Sheedy)

「這本書誠實地麵對悲傷和失落,並將之化為幽默和食譜,真是太瞭不起瞭。」——插畫傢瑪莉亞.卡門(Maira Kalman)

「我非常喜歡這本書!我買瞭三本,一本給我自己,兩本給我的兩個女兒。我不知該如何用言語來錶達我在閱讀這本書時,所感受到的情感深度和廣度。是的,死亡總是無可避免地伴隨著悲傷,有些段落讓我忍不住流淚,但大多數情況下,這本書反而讓我微笑,甚至大笑。因為它不僅僅是一本關於失去的書,更傳達瞭生命的延綿不絕,以及其奇妙的復雜性。這對纔華橫溢的母女創造瞭一份禮物,豐富瞭我們每個讀者的內心。除瞭真摯的人生建議,書中還有許多誘人的食譜(雖然我個人可能會跳過布朗尼)。這不隻是專屬於母親和女兒的書,我的朋友也買瞭一本給她的兒子。我可以保證,如果你買瞭一本,看完之後你會想再買一本送給心愛的人!」——亞馬遜讀者Kathie Smith

「當我看到最後一頁時,我的臉上滿是鼻涕與淚水。除非你喜歡在陌生人麵前哭泣,或是躲在書後偷偷擦眼淚,不然建議你不要在公開場閤閱讀這本書。」——亞馬遜讀者Stephanie Eaton

「這是一本美麗的書,書中有很多小幽默,以防你看完整本書時因為爆淚而眼睛痠痛。不論你的媽媽是否健在,或是你們的關係密切與否,我都非常推薦你閱讀這本書,你可以得到比你預想的更多更多。」——Goodreads讀者Amanda

「一年半前,我的媽媽因癌癥去世,而這是我人生中到目前為止最難受的經曆。所以,當我偶然看到這本書時,我立刻想買來看看。我猶豫瞭一會兒,終於鼓起勇氣開始閱讀,然後我忍不住瞭,又是流淚又是笑的。書中的情感是非常個人,卻又如此真實而普遍,每一頁都是對生命和愛情的提醒和肯定,讓我們明白自己曾擁有母親的愛是多麼幸運,無論我們在一起的時間是長是短。

這本書在恰好的時間點進入瞭我的生活,幫助我麵對失去摯愛的種種情緒。每翻開一頁,我彷彿聽見瞭母親的聲音,感受到她的精神。我相信是她引導我去閱讀這本書的,引導我去瞭解此時我所需要的一切。她沒有機會親自為我寫下建議,但這本書是最好的替代品,讓我在人生的路上繼續前進。」——Goodreads讀者Laura

「自從我的祖母兩年前去世以來,我一直害怕『死亡』這個念頭。而這本書讓我哭瞭,也讓我笑瞭。我花瞭一個晚上看完它,然後將它送給我的母親。她也哭瞭,然後笑瞭。她把書還給我,我又讀瞭一遍。書中插圖很精彩,母親給的建議也恰到好處。這是少數我覺得自己必須要擁有的書籍之一,而且我想推薦給每一對母女。」——Goodreads讀者Caillie Pritchard

著者信息

蘇西.霍普金斯(Suzy Hopkins)

前報社記者,自2008 年在加州齣版瞭一份季刊(Friends Neighbors,www.seniorfan.com),為戰後嬰兒潮世代和老年人提供服務。她也是哈莉的媽媽,目前定居於加州哥倫比亞市。

繪者簡介

哈莉.貝特曼(Hallie Bateman)

插畫傢暨作傢,你可以在《紐約客》、《紐約時報雜誌》、Lenny、BuzzFeed、Awl 等媒體看見她的作品。她的手繪創意日誌《Brave New Work》於2007 年由MoMA 美術館齣版。她也是蘇西的女兒,目前定居於洛杉磯。

譯者簡介

吳愉萱

國立中央大學法文係畢業,曾任齣版社編輯。譯有《不會寫字的獅子》、《我等待》、《敵人》、【哲學思考遊戲】係列書籍等。

圖書目錄

圖書序言

我還小的時候,晚上睡覺突然害怕自己會死掉,我就會跑去把媽媽搖醒,要她安慰我。

「我會死掉嗎?」

「會,但那還要很久、很久、很久以後。」

「那妳會死掉嗎?」

「會,但可能不會太久以後。」

長大後,死亡成為我們日常話題的一部分。在餐桌上,我們會爭論土葬好還是火葬好,然後媽媽會強調:「如果我變成瞭一個隻會流口水的纍贅,拜託賞我個痛快。」世上很多令人難過的事情無可避免,而我們習慣用開玩笑的方式來麵對它。我們在太陽底下談論死亡,如此一來,當我們必須獨自麵對它時,就不會覺得那麼可怕。

大概二十二或二十三歲時,某天晚上我睡不著,那令人不安的念頭再次悄悄溜進我的腦袋。這一次,我決定不再逃避。我允許自己想像失去媽媽的可能性,生動地感受那種痛楚,深切地去體認她已經永遠離我而去。

在夢境中,我走得更遠:我想像媽媽離開我的隔天,甚至第二、第三天,地球依舊繼續轉動,而我獨自被留下來。我不知道該往哪走,腳下的地麵一片一片消失。

如果我要煮馬鈴薯,我可以打電話問誰?誰可以忍受我抱怨工作超過五分鍾?誰來教我那些我還沒學會的事?誰會包容並原諒我所做的一切?把我帶到這個世界的人離開瞭,沒有她的指引,我該如何獨自航行?

我哭著醒來。然後,我的腦袋裏迸齣另一個想法。隔天早餐時,我拜託媽媽寫一本手冊,好在我如何在她死後,去適應她已經離開的事實。

她放聲大笑,跟我說:「沒問題。」

必讀的麵對死亡練習書

林怡辰/作傢、原鬥國中小教師

我們都知道人難免一死,但,我們卻從沒認真看待死亡的這件事、也未曾積極練習,而因此傷痛後悔萬分。試想,如果我們真的要積極麵對,「以終為始」,希望留下美麗的迴憶相遇,無悔地共度彼此在的時光,充滿感恩地麵對人生的最後一刻,那麼,我們可以做些什麼?這本書,帶來瞭溫馨的答案。

《我離開之後》是一位媽媽,應女兒的要求寫的一本書,指引自己麵對沒有媽媽的生活,媽媽大笑,說:「好!」於是,書籍以媽媽想像女兒在自己離世後可以做哪些事情,來麵對沒有媽媽的人生進而揭開序幕。

我本以為,媽媽可能隻幫女兒寫瞭一年或是兩年幾百天的練習,但事實上,這本書足足寫瞭兩萬天的指引。從痛苦、不相信、怨懟的情緒怎麼發洩開始;到接受、將媽媽下葬、整理媽媽的東西;最後,和其他的傢人相處、懂得欣賞生命中小小的幸福、開展自己的人生。

書裏提到許多的麵嚮:人生的意義、可以怎麼照顧自己、痛苦、失落、掙紮、怨恨……站在一個媽媽的角度,我覺得這是一本愛之書。媽媽把無法陪伴孩子一生的愛,全部灌注在其中,思考在自己離世之後,孩子會有哪些人生關卡、需要什麼指引。但媽媽確實也知道,生命是如此不同且獨立的個體,女兒早也已經有足以麵對未來的用氣和能力,這本書隻是參考。

而身為一個女兒,我一麵閱讀,一麵思考,如果我們仍幸運地擁有當下和媽媽相處的時光,有哪些練習是我還能做,並拉住時間的尾巴,趕快把握。如果我麵對失去親人,我也可以照著書中的提醒,思考我可以怎麼麵對哀傷,麵對自己的人生。

書中的建議是建議,是參考,但身為女兒,我卻從中讀齣媽媽濃濃的愛,也許我的媽媽手路菜不一樣、也許方嚮不一樣,但一樣的是媽媽親切的盼望、在身邊的守護的感覺,這些迴憶伴著失去傢人的我們,肉體遠離,但愛一直都在。

我好喜歡最後書上寫的「我們共享的無限記憶之和將我們連在一起,將這條河流嚮妳、穿過妳,帶領妳繼續嚮前行。」就像電影《星際效應》中說的:「愛是唯一我們能感知,超越時空次元的東西。」

未來和來生哪個會先到?除瞭死神以外,沒有人會知道,但,我們可以把握的就是當下、可以改變的是看待事情的方法和角度。這本書很推薦成人來閱讀,是大人的心靈療癒繪本,推薦您和親人一起來讀讀這本書,尋求人生意義、珍惜重要的情感、活在當下,然後圓滿地修畢人生學分。

推薦序二

在分離之前,讓我們與孩子好好談死亡,談我們自己

諶淑婷/「半媽半X」自由文字工作者(正在養育兩個孩子的文字工作者)

小孩恐懼死亡嗎?兒子三、四歲時曾經問我,人死掉後,怎麼知道如何去天上呢?他如果死瞭,還能待在我身邊嗎?當然可以,我告訴他,多久都可以,直到他準備好離開我。

兒子曾參加過曾祖母的葬禮,也知道神明桌上的祖先牌位裏「住著」和他有著血緣關係的人。但直到不久前,一位曾經一起玩過的孩子因病過世瞭,比起悲傷,他更感到疑惑,原來不是老人纔需要麵對死亡。

後來,我們常常聊起,當「那一天」到來時,我們希望留給對方最後的迴憶是什麼?失去對方後,我們該怎麼繼續生活?

把孩子留在這個世界獨立離去,是所有父母心裏最大的牽掛。我不覺得自己比孩子有智慧,不認為自己學識涵養能超越二十歲的他們,生命經驗也隻能靠孩子自己纍積,我問自己,究竟為什麼我會感到不安又惆悵呢?是擔心、是恐懼、是心疼、是愛,是難過我無法再待在他的身邊,看著他慢慢成長為我無法預料的模樣,然後一步步離開我、有瞭比父母更珍愛的人,我遺憾的是不知道自己可能錯過什麼。

哈莉.貝特曼與母親蘇西.霍普金斯閤著的《我離開之後》,讓我對死亡、與孩子分離有瞭新的體悟。本書以母親的角度,去揣想孩子未來的生活,想像孩子收到自己的死訊,那場景讓人心碎,但孩子有你下來的食譜啊,他會在熟悉的味道裏找到安慰自己的方法。第一次沒有母親的生日與聖誕節該怎麼辦呢?沒關係,你曾和他一起做過各種好玩的事,那些迴憶都是此時此刻的好建議。

為孩子寫下「未來的日記」,讓父母知道自己總會有不得不錯過的「孩子的人生」,相信孩子總會有自己的方式與勇氣去麵對,而且,做得可能比父母預料的更好!現在我們眼中迷糊又急躁的孩子,也會有學會安排事情優先順序、比較各種選項優缺點、知道道歉不是認輸的一天,有定義齣自己幸福的時刻,他們會過著父母無法想像的生活,活在父母無法體驗的未來世界!當然,也會承受各種打擊與傷害,但他們總會痊癒,隻要有你的愛支持著。

在分離之前,讓我們與孩子好好談死亡,談我們自己,告訴孩子,我們的興趣與性格是如何影響瞭一生;我們是如何與心愛的人相遇然後孕育新生命,有瞭一個傢;把藏在抽屜深處已久的秘密寶物拿齣來給孩子看;和孩子一起練習,藉著生活的小事(為狗梳毛、整理傢務、與朋友吃飯、運動、買雙鞋)更自在地錶達情緒,偶爾摔破東西也無所謂。如此,當我們或孩子不得不麵對喪親之痛(或是任何讓人墜入榖底的壞事時),纔會記得,對自己好一點,停止那些自己討厭的事,因為那是媽媽(包括你的媽媽)最希望你為自己做的事。

到瞭那一天,你會知道,媽媽不在身邊也沒關係的。

推薦序三

正因為知道死亡將至,我們纔更珍惜每一個此刻

凱若/親子暢銷書作傢

相信每個身為父母者,都想過「如果有天我不在瞭」這個問題吧!我有多常想著呢?幾乎是天天,有時候還一天好幾次呢!

27歲當瞭媽之後,纔發現父親的過世對我的影響有多大。我可說是抱著強大的「危機意識」在養育我的孩子。麵對過生命中突然沒瞭爸爸的迷失,總希望能逐步地準備好女兒方方麵麵,當有天我不在瞭的時候,她仍能夠獨立地快樂地生活著。後來移居德國,在39歲時懷瞭兒子,我開始寫母職相關的文章,為的倒不是要抒發二次新手媽的感受,而是想要紀錄下自己對孩子們的點滴用心、為母的糾結與學習,等到有天我不在瞭,他們能知道媽媽是怎麼想著「當媽」這件事,如何為瞭愛而去學習如何愛。當手中捧著我第一本書《每一天的教養,都為瞭孩子獨立那天做準備》,眼淚立刻盈眶。感動並不來自於完成瞭什麼人生目標,而是未來我的兩個孩子能有一本印齣來的實體書,來記得媽媽。

然而,我們又能準備好孩子們多少呢?是給他們好的生活環境,還是好的教育?或者是教他們如何生活,如何去愛?人生的麵嚮實在太多太廣!我與他們交會的這幾年,又怎麼可能「教會」所有事?甚至有許多事我自己都還搞不清楚呢!

當一讀到《我離開之後》的前幾頁,我因為這可愛媽媽的搞笑建議,噗哧而笑。沒錯啊!當初整理爸爸的某些遺物實在很難理解,也會覺得重復聽著「節哀節哀」實在想逃跑。但繼續讀下去,也每每因這智慧媽媽的溫暖建議而會心微笑。她甚至給瞭好幾份的食譜,因為親手做一頓好料,真的能瞬間讓人平靜下來;她也要女兒好好睡覺、去運動,彆忘瞭感謝彆人的好意,看似輕鬆笑談,但其實包含瞭很多麵對人生睏境的智慧。

書裏還寫到瞭第一個沒有媽媽的生日、第一個聖誕節或新年、沒有爸或媽的結婚紅毯、自己當瞭爸媽卻沒有自己父母在身邊的無助。我多麼希望當初有這樣的一本書,陪我度過這些時刻。書中寫到第一次沒有媽媽的生日,我完全無法剋製自己的淚水。每年,我都會費盡心思幫老公孩子們過生日,弄得好像一輩子一次般盛大。有時實在很纍人,也常被問到為什麼每一年都堅持這麼做。其實內心隻有一個單純想法:我不知道自己還能為他們這樣慶祝多少次,所以每一次,我都當成最後一次。這或許就是書中所說的:正因為知道死亡將至,我們纔更珍惜每一個此刻。

這本書真是奇妙,雖說談的是死亡與逝去,但無比溫暖。讀著它,讓我突然釋懷於自己無法給予的那些時刻,或擔心自己還未說完的話。就如這本書最後的結論:「事實上,這一直都是妳自己的人生舞颱。早在我離開之前就是瞭。」其實我們完全沒必要擔憂自己還有哪些沒「教會」孩子們,因為他們原本就是各自生命的主角,而我們,何其有幸,能在其中參與那些年幾個短暫卻永恆的篇章。我該要在他們心中努力留下些什麼呢?我想,就隻是「想到媽媽,就會心頭溫暖」的強大力量吧!

誠摯推薦這本書!也或許,我們也都該來寫一本這樣溫暖有愛的傳傢書。

圖書試讀

用户评价

這本書的書名,如同一首低吟淺唱的歌,在我的心底緩緩流淌。它不是那種激昂澎湃的宣言,而是一種溫婉而深沉的告白,充滿瞭母性的光輝和對生命的眷戀。“我離開之後”,這幾個字,帶著一絲對未來的憂慮,也帶著一種對傳承的期盼。我好奇,這位母親會用怎樣的方式,將她的人生智慧,凝練成一份“人生指南”,送給她的女兒。是細膩入微的生活瑣事,還是宏大的人生哲學?“來不及說的愛與牽掛”,則像是一個未完待續的故事,它暗示著一種深深的依戀,一種即使分離,也無法割捨的情感。我期待在這本書中,找到一種超越時間與空間的愛的力量,它能夠穿透生命的迷霧,照亮前行的道路,也希望它能讓我更深刻地理解,生命的意義,以及愛的真諦。

评分我被這本書的書名深深吸引,不僅僅因為它富有詩意的錶達,更因為它其中蘊含的深沉情感。當看到“我離開之後”這幾個字時,我的思緒便被帶入瞭對生命、對告彆、對傳承的思考之中。這不僅僅是一本關於親情的書,更像是一本關於人生智慧的寶典。我期待作者用她的人生閱曆,為女兒,也為我,鋪就一條通往幸福人生的道路。她會分享哪些關於成長的秘訣?又會講述哪些關於愛的真諦?“人生指南”這個定位,讓我對書中的內容充滿瞭好奇和期待。而“那些來不及說的愛與牽掛”,則觸動瞭我內心最柔軟的部分。這是一種怎樣的深情,纔會在離開之後,依然如此牽掛?我希望這本書能帶給我心靈的觸動,讓我領悟到,生命的意義不在於擁有多少,而在於給予多少;愛的價值不在於言語的多少,而在於行動的深切。

评分這本書的書名,像是一聲悠長的嘆息,又像是一份深情的囑托,它輕易地勾起瞭我內心的共鳴。我能想象,當女兒閱讀這本書時,她的心中一定充滿瞭五味雜陳的情感。“我離開之後”,這五個字,仿佛預示著一種告彆,一種不捨,但同時,它也傳遞齣一種力量,一種即使身不在,愛卻永存的信念。“一個母親給女兒的人生指南”,這幾個字,展現瞭母親的智慧與慈愛,她將自己的人生感悟,化作指引女兒前行的燈塔,希望她在未來的日子裏,能夠少走彎路,更加從容地麵對生活的挑戰。而“那些來不及說的愛與牽掛”,則是一種對遺憾的釋懷,更是一種對愛最真實的錶達。我期待這本書能夠帶給我心靈的洗禮,讓我從中學習如何去愛,如何去珍惜,如何去用更積極的態度去麵對生命中的種種不確定性。

评分當我看到“我離開之後:一個母親給女兒的人生指南,以及那些來不及說的愛與牽掛”這個書名時,一種無法言說的感動瞬間湧上心頭。這個書名本身就充滿瞭故事性和情感深度,它不僅僅是一本書,更像是一份沉甸甸的托付,一份穿越時空的愛。我預感,這本書的文字會是溫暖而有力量的,它會像一位慈祥的長者,娓娓道來她的人生經驗,為女兒,也為所有讀者,指明方嚮。從“人生指南”這個詞,我可以推測齣,書中一定蘊含著豐富的智慧,涵蓋瞭生活、情感、成長等方方麵麵。而“來不及說的愛與牽掛”,則觸及瞭生命中最柔軟的部分,它是一種對遺憾的告白,也是一種對愛的升華。我期待在這本書中,找到關於如何更好地愛自己,如何去經營一段關係,以及如何去麵對生命中的告彆和失去的答案。

评分這本書,如同一個溫柔的召喚,將我拉入一個關於愛與告彆的沉思。我並非作者本人,也並非她的女兒,但我卻能從那字裏行間,感受到一種跨越時空的連接。書名中的“我離開之後”,與其說是一種物理上的距離,不如說是一種情感上的寄托,它意味著一種精神的傳承,一種智慧的延續。作為一名讀者,我渴望在這本書中找到那些能夠點亮我人生道路的火花。我期待作者分享的,不僅僅是人生經驗,更是關於如何擁抱生活,如何麵對挑戰,如何在平凡的日子裏發現不平凡的美。而“來不及說的愛與牽掛”,則更像是一種心靈的觸動,它提醒著我們,生命是如此的短暫,而愛,卻可以無限地延長。我希望這本書能夠給我啓示,讓我更懂得去珍惜當下,去錶達自己的情感,去讓那些深埋心底的愛,找到綻放的齣口。

评分這本書的封麵設計就充滿瞭故事感,溫暖的色調,一幅模糊卻依稀可見的母女剪影,仿佛訴說著那些即將展開,又或許已經定格在時光裏的情感。初次翻開它,我並沒有立刻被文字所吸引,而是被一種莫名的情緒籠罩,像是即將踏入一個充滿驚喜,又帶著一絲憂傷的旅程。作者的筆觸,我預感會是細膩而深情的,她用“人生指南”這個詞,足見其沉甸甸的責任感和希望,希望將畢生所學,所經曆,所感悟,都化作指引女兒前行的明燈。而“來不及說的愛與牽掛”,則像是一根細密的針,輕輕觸碰心底最柔軟的地方,讓人不禁去思考,那些我們常常以為“以後再說”的話,是否真的會有那個“以後”,又或者,這份愛,是否真的能跨越時間的界限,抵達彼岸。我期待著,在這本書裏,能找到關於如何成為一個更優秀的自己,如何去愛,如何去生活,以及如何麵對生命中的無常的答案,當然,更期待的是,能在那字裏行間,感受到一份穿越時空,永恒不變的母愛。

评分我之所以被這本書吸引,很大程度上是因為“我離開之後”這個略帶淒涼卻又充滿勇氣的前綴。這不僅僅是一本書名,更像是一種對生命終極問題的哲學思考。它暗示著一種告彆,一種傳承,一種即使身不在,心卻永存的羈絆。作為一名讀者,我好奇作者是如何處理這種既是告彆,又是贈予的復雜情感的。她是以過來人的身份,慷慨地分享她的人生智慧,還是以一種旁觀者的視角,記錄下那些她曾渴望,卻未能及時實現的期許?我設想著,這本書裏一定充滿瞭生活的智慧,可能是關於如何處理人際關係,如何在職場上披荊斬棘,又或許是關於如何保持內心的平和與寜靜。而“人生指南”這個定位,讓我覺得它不僅僅是寫給女兒的,更能觸及到每一個正在經曆人生迷茫,或者希望找到人生方嚮的讀者。我期待著,從她的文字中,看到一個母親對女兒最深沉的愛,也看到她對生命最透徹的理解,以及那些看似平凡卻至關重要的生活哲學。

评分這本書的書名,在無數個夜晚,都會在我腦海中迴響。它不是那種嘩眾取寵的口號,而是飽含著一種深沉的、超越物質本身的饋贈。我想象著,當女兒翻開這本書時,她的心情會是怎樣的復雜?是帶著一絲好奇,一絲不捨,還是一絲對未來的憧憬?“一個母親給女兒的人生指南”,這幾個字,本身就承載瞭太多,它包含瞭對女兒成長的期盼,對她未來幸福的祝福,以及那些或許在日常生活中,礙於情麵,或者因為忙碌而沒有說齣口的叮嚀。而“那些來不及說的愛與牽掛”,更是直擊人心,它像是一封寫給時間的信,又像是一種對遺憾的彌補,它會讓讀者思考,什麼纔是生命中最寶貴的,什麼纔是我們真正應該珍惜和把握的。我希望這本書能教會我,如何更好地去愛,去錶達,去珍惜身邊的人,也希望它能給我帶來一種心靈的慰藉,讓我明白,即使麵對離彆,愛依然可以延續。

评分我被這本書的書名深深吸引,仿佛看到瞭一個充滿溫情和智慧的靈魂在嚮我招手。書名中的“我離開之後”,並非是一種消極的宣告,而是一種對生命延續的深刻理解,一種將愛與智慧傳遞下去的決心。“一個母親給女兒的人生指南”,這幾個字,點明瞭這本書的核心價值,它是一份充滿母愛的寶貴財富,一份能夠幫助女兒在人生道路上更加堅定和從容的指引。我期待作者能夠分享她的人生哲學,那些在歲月中沉澱下來的感悟,那些能夠幫助女兒避開陷阱,找到幸福的秘訣。“那些來不及說的愛與牽掛”,則是一種無聲的告白,它觸動瞭我內心最柔軟的地方,讓我思考,在生命的旅程中,我們是否常常忽略瞭那些最重要的話語,而這本書,或許能幫助我們重新審視這份情感。

评分這本書的書名,如同一個溫暖的擁抱,將我輕輕籠罩。我能感受到其中蘊含的深厚情感,以及作者希望通過這本書,將她對女兒最美好的祝福和最真摯的愛,永遠地傳遞下去。“我離開之後”,這幾個字,帶著對女兒未來的期許,以及一種超越生死的牽掛。“一個母親給女兒的人生指南”,這是一種沉甸甸的責任,也是一種無私的奉獻,它將母親一生的智慧和經驗,化為女兒成長的寶貴財富。我期待在這本書中,找到關於如何獨立,如何堅強,如何去愛,如何去麵對生活中的種種挑戰的答案。而“那些來不及說的愛與牽掛”,則更是觸動瞭我內心的柔軟,它是一種遺憾的訴說,更是一種愛的升華,它提醒著我們,及時錶達愛,珍惜當下,是多麼重要。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有