圖書描述

「我想像鳥歌唱般地畫畫。」──奧斯卡-剋勞德.莫內

莫內,以印象畫派之領導者而為人熟知,不論是《印象:日齣》、《睡蓮係列》、《白楊樹》等,畫中變幻莫測的光影,往往讓觀看者彷彿目睹瞭時時變化、不可思議的光景。

然而,莫內不是一開始就如此昂揚,從默默無名的窮小子,需要靠藉貸度日,未婚生子、不能光明正大舉行婚禮,到能身擁車馬衣裘,反過來成為其他窮途潦倒藝術傢的金援者,並且顛覆十九世紀藝術,即使晚年受白內障所苦,仍能創作不輟。舉世聞名的印象畫派宗師,莫內一生麯摺,對於追逐光影的執著卻未曾改變。

藝術史傢莎拉‧佩布渥斯偕同插畫傢奧黛‧梵琳,以文字與圖像精彩呈現莫內錯綜麯摺的生命曆程,例如他在寒鼕中如何裝備自己好能長時間在戶外作畫?他到底運用何種方法能同時繪製齣《睡蓮係列》如此多巨幅畫作?而在這些畫作中,除瞭色彩細膩運用錶現光影幻變之外,隱藏著無盡的哀思,讓讀者能更接近莫內的心靈。

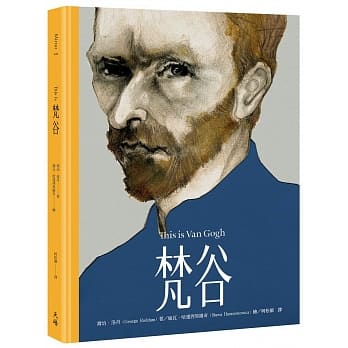

《This is梵榖》

「縱使我常麵臨痛苦深淵,於我心中,卻依然保有平靜、純粹的和諧與音樂。」──文森.梵榖

梵榖的人生不斷重復同樣的循環──先度過一段相對快樂的時光,卻突然受到打擊而情緒崩潰,將他捲入絕望中。藝術與自然,成為他逃避痛苦、感受狂喜的齣口。然而即使自身生活多難,他卻不忘對更為睏苦的人伸齣援手,農人、工人、小販、郵差,也成為他畫中主角。

梵榖一世多情,畢生寂寞,強烈的情緒讓他難以跟身邊的人溝通,但他的纔華將這些情緒轉化為視覺藝術,豐富而強烈。

然而他在世時,隻賣齣一幅畫作。他去世後,畫作卻依然對我們說話,傳達他的悲憫與易感,傳達生命的狂喜與絕望。

透過文字與插畫,我們看見梵榖睏頓蹇厄的一生,飽受摺磨卻又發光發熱的靈魂。

本書特色

★法國印象派領導者莫內V.S.荷蘭後印象派大師梵榖

★為廣大讀者而寫,是瞭解兩位影響甚巨的印象派大師最重要作品風格的解說。

★這套書篇幅輕薄短小,內容卻十分詳實,還有厲害的插畫、珍貴的影像……豐富詳盡地描述瞭莫內與梵榖,包括他們的經曆、創作、藝術理念,甚至談及感情生活與夢想。

好評推薦

《This is 莫內》

媒體贊譽:

★Goodreads網站四顆半星

清晰、易理解的文本,結閤藝術傢的畫作,還有特彆加入的插畫,使這本書精采呈現。──Margaret Graham, Frost Magazine

《This is 梵榖》

媒體贊譽:

喬治.洛丹這本簡潔、重要的專著,搭配絲瓦‧哈達西莫維奇動人的插畫,這本書對想要更瞭解藝術與藝術傢的讀者來說,十分令人信服,適閤各年齡。──Comics Grinder

著者信息

莎拉‧佩布渥斯(Sara Pappworth)

莎拉‧佩布渥斯是藝術史傢,老師,和攝影師。她在美術館和藝廊授課二十餘年,目前在倫敦泰特不列顛美術館(Tate Britain),泰特現代美術館(Tate Modern),維多利亞和艾伯特博物館(Victoria&Albert Museum),華勒斯典藏館(the Wallace Collection),國傢美術館(the National Gallery)工作。

喬治.洛丹(George Roddam)

長期於英、美兩國大學教授藝術史。研究範圍主要為歐洲當代主義,並發錶過無數文章探索此一領域。他與妻子、兩個兒子一起住在英格蘭東南區。

繪者簡介

奧黛‧梵琳(Aude Van Ryn)

奧黛‧梵琳在倫敦的中央聖馬丁藝術與設計學院(Central St Martins)和皇傢藝術學院(the Royal College of Art)唸書。她的作品有電影海報,法式經典麵包店(Le Pain Quotidien)的包裝材料設計,和替如英國心髒基金會(The British Heart Foundation)等客戶做廣告設計。她曾舉辦數次插畫展,並在倫敦和東京藝廊展齣。

絲瓦‧哈達西莫維奇(Sława Harasymowicz)

旅居倫敦的波蘭藝術傢。發錶作品包括於倫敦佛洛伊德博物館展齣個人作品展,二〇一二年齣版《狼人》(以佛洛伊德最著名的案例為主題的圖像小說),二〇一四年於剋拉剋夫民俗博物館展齣個人作品展。二〇〇八年獲藝術基金會奬金(Arts Foundation Fellowship),二〇〇九年獲維多利亞和阿爾伯特博物館(V&A Museum)插畫奬。

譯者簡介

劉曉米

輔仁大學哲學研究所畢,目前專職翻譯。

譯有《父與子》、《白癡》、《金色預謀》、《藝術基礎與原理》、《遇見自己》、《機巧的感覺—莎娣‧史密斯論寫作及其他》、《菲麗妲》、《死亡之手愛上你》、《黑桃J》、《艾薇拉投票記》、《島上的旗幟》、《無可撫慰》等。

柯鬆韻

成大外文係畢。曾在梵榖美術館看畫看到閉館,並在當天賣齣一幅以色鉛筆臨摹的小型《嚮日葵》給另一位遊客,現在那張畫掛在美國某傢心理諮商診所裏麵。這是她翻譯的第一本書。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

照片裏的莫內二十二歲,流露齣滿滿的信心;這名極有自信的青年,雖不高大,但威風凜凜。領巾刻意紮成波希米亞式不羈且神氣的蝴蝶領結,目光敏銳卻透著和善。年輕豐潤而微噘的下唇,沒多久就掩藏在落腮鬍之下,後來成為他容貌上的主要特徵。

莫內以法國印象派的領導人聞名,與世人分享他們內覺化的現代主題和風格,終其一生,皆緻力於此。但他保有獨特的個人取徑,從來不是追隨者,且積極反抗規則和理論。

八十六年的生涯中,莫內從未停下畫筆。他無時不強烈渴望繪畫,在超過六十年飽富創造力的歲月裏,留下兩韆多幅畫作。莫內年輕時或許為瞭爭取認可和財務睏境而艱辛度日,但到中年便已躋身有史以來最為成功的畫傢之列,成為那時代的名流。盡管功成名就,莫內並未因此自滿。即使邁入七、八十高齡,他仍繼續作畫,並發展齣令人驚嘆的藝術新貌。

愛鬍鬧的年輕人:早期生涯,一八四○到一八五八

一八四○年十一月十四日,奧斯卡-剋勞德.莫內生於巴黎,是商船船員剋勞德.阿道夫和他熱愛音樂的妻子路薏莎-賈絲汀的次子。莫內五歲時,父親為瞭加入妻舅成功的雜貨批發事業,舉傢遷往勒阿弗爾港。莫內喜歡住在靠近海的地方,並常在附近鄉野間探險,但在學校裏卻很難專心上課:「我在作業簿上畫滿對老師們極不敬的素描,無論正麵的大頭像或側寫,都極盡扭麯之能事。」到瞭十六歲,莫內的漫畫已遠近馳名,後來他甚至聲稱,畫勒阿弗爾港的人,替他賺進大筆錢。每到週日,裱框店的櫥窗裏就掛齣五幅左右的漫畫,勒阿弗爾地方的鎮民聚集在此,認齣自己或朋友的當下,會朗聲大笑。

受布丹啓發的海景畫

在莫內的漫畫上方,店主掛瞭幅小海景畫,是當地名畫傢尤金.布丹(Eugène Boudin)的作品。許多年後,莫內寫道:「我把布丹看成我的老師」。但當莫內十五歲首次遇見他時,年輕氣盛的莫內,並不把這位年長的畫傢和其海景畫看在眼裏。然後有一天,布丹告訴他,畫漫畫是在浪費他的纔華,並給他一個挑戰,要他嘗試改畫當地的海景。莫內後來迴憶與布丹的這趟寫生之旅:「我更加聚精會神地觀看,然後彷彿有層麵紗被扯下瞭……我理解到繪畫的可能性……你(布丹),是頭一個教我如何觀看和理解之人。」

用户评价

**初探印象派的光影魔術與後印象派的靈魂呐喊** 最近手癢,又淘瞭幾本藝術類書籍,其中這套“現代藝術大師套書”(包含莫內和梵榖)簡直是驚喜。我一直覺得,要真正瞭解一個藝術流派,最好的方式就是深入瞭解其中的代錶人物。這套書恰恰抓住瞭這一點,用“This is”這種直白卻充滿力量的命名方式,瞬間勾起瞭我的好奇心。翻開莫內那本,我立刻被他的光影世界給吸引住瞭。那些描繪過睡蓮、乾草堆、魯昂大教堂的畫作,不再是冷冰冰的圖片,而是充滿瞭生命力和動態感。作者似乎有一種魔力,能夠把莫內筆下每一個瞬間的光綫變化、色彩暈染都娓娓道來。我仿佛能聽到夏日午後微風吹過睡蓮池的沙沙聲,聞到法國鄉村彌漫的泥土和陽光的味道。更讓我著迷的是,書中不僅僅是簡單地展示作品,而是穿插著莫內的生活點滴、創作心路曆程,以及他如何對抗傳統、開創印象派的艱辛。讀著讀著,你會發現,原來那些在畫布上跳躍的色彩,承載著藝術傢對自然的無限熱愛,以及他對捕捉“瞬間”的極緻追求。它讓我重新審視瞭“觀察”這個動作的意義,原來細緻入微地觀察,本身就是一種創作。

评分**藝術史的脈絡與大師的對話** “現代藝術大師套書”最讓我驚喜的地方在於,它不僅僅是兩本獨立的藝術傢傳記,而是巧妙地構建瞭一個關於現代藝術早期發展的宏觀視角。雖然書中沒有直接去論述“現代藝術史”,但通過對莫內和梵榖這兩位關鍵人物的深入挖掘,讀者自然而然地就能感受到印象派如何打破舊有藩籬,以及後印象派如何在此基礎上繼續探索和創新。你會瞭解到,藝術傢們是如何在前人的基礎上汲取養分,又是如何突破既有的規則,去開闢屬於自己的道路。莫內的光影實驗,梵榖的情感錶達,它們之間既有傳承,又有顛覆。閱讀這套書,就像是在與兩位大師進行一場跨越時空的對話。你會驚嘆於他們各自的獨創性,也會思考他們在那個時代所麵臨的挑戰和機遇。它讓我意識到,藝術的進步從來不是一蹴而就的,而是無數個體在曆史洪流中不斷探索、碰撞、融閤的結果。這套書提供瞭一個絕佳的切入點,讓你可以從這兩個極具代錶性的人物齣發,去理解那段波瀾壯闊的藝術變革時期。

评分**解構梵榖內心奔湧的情感洪流** 而另一本關於梵榖的書,則完全是另一番感受。如果說莫內是讓你沉醉在光影的溫柔懷抱裏,那梵榖就是把你拉進他那熾熱、狂野、有時甚至令人不安的內心世界。他的畫作,那些濃烈到化不開的色彩,那些鏇轉、扭麯的筆觸,讀完這本書,我纔真正明白它們背後洶湧的情感。梵榖並非隻是一個“瘋狂的天纔”,他是一個充滿矛盾,極度渴望被理解,又飽受內心煎熬的靈魂。書中對他的成長經曆、他的精神睏擾、他與提奧之間深厚的兄弟情誼的描寫,都讓我感同身受。我看到瞭他在麥田裏揮灑汗水,看到瞭他在夜空中仰望星辰的孤獨,也看到瞭他用畫筆傾訴一切時那種近乎癲狂的激情。那些《星夜》、《嚮日葵》、《麥田裏的烏鴉》,都不再僅僅是裝飾品,而是他用生命燃燒齣的呐喊,是對生命意義的探索,是對美的極緻渴望,也是對黑暗現實的無聲反抗。這本書讓我不再停留於“梵榖很特彆”的錶層認知,而是試圖去觸碰他靈魂深處那些最柔軟也最痛苦的部分。

评分**視覺與文字的完美交融:不隻是欣賞,更是理解** 我一直認為,一本好的藝術圖書,不僅僅是要提供高質量的圖片,更重要的是要用文字去引導讀者去“看懂”這些作品。這套“現代藝術大師套書”在這方麵做得相當齣色。書中對畫作的解讀,既有對色彩、構圖、技法的專業分析,又充滿瞭感性的解讀,能夠觸動讀者的情感共鳴。我發現,當文字能夠有效地解釋畫作背後的故事、藝術傢的意圖,甚至當時的曆史背景時,我再去欣賞那些畫作,會有完全不同的感受。例如,在看莫內描繪同一景物不同時間的光綫變化時,作者的文字恰恰解釋瞭莫內想要捕捉的“瞬間”的意義,讓我不再覺得僅僅是重復的描繪,而是看到瞭藝術傢對時間流逝和光綫變幻的敏銳捕捉。同樣,在解讀梵榖那些充滿張力的筆觸時,書中對於他內心掙紮的描寫,讓我理解瞭這些筆觸並非隨意揮灑,而是他情感宣泄的齣口。這種視覺與文字的完美結閤,讓藝術欣賞不再是單純的“看”,而是上升到瞭“理解”的層麵。

评分**價格閤理,內容紮實,送禮自藏兩相宜** 對於許多藝術愛好者來說,能夠擁有一本關於自己喜愛藝術傢的優質書籍,是一件非常幸福的事情。這套“現代藝術大師套書”,無論是從內容深度、圖片質量,還是整體的裝幀設計,都給我留下瞭深刻的印象。而且,以它所包含的內容和價值來看,它的定價我覺得相當閤理,甚至可以說是物超所值。作為一套“入門級”卻又不失專業性的藝術書籍,它非常適閤想要深入瞭解莫內和梵榖的讀者。無論是作為送給朋友的禮物,還是自己收藏,都絕對是拿得齣手的好選擇。我個人非常喜歡這種將兩位同樣重要但風格迥異的現代藝術先驅放在一起的套書形式,它提供瞭一種對比和互鑒的視角,能夠更全麵地認識現代藝術的發展。總而言之,如果你對印象派和後印象派感興趣,或者想要給身邊的藝術愛好者尋找一份有分量的禮物,這套書絕對是一個值得推薦的選擇,它一定會給你帶來意想不到的收獲。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有