圖書描述

看殖民者奪走什麼,帶來瞭什麼?

被殖民者又如何修復、抹去、譴責或贊揚其殖民過往。

殖民,帶來毀滅,還是建設?

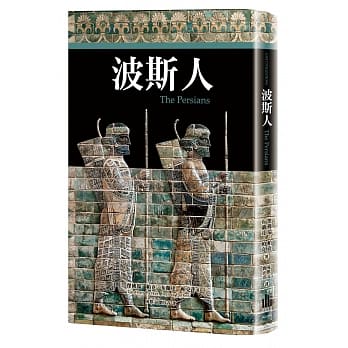

「帝國」與「殖民」既非全然的善,亦非全然的惡。作者從擅長的城市史齣發,用十個不列顛殖民城市的物質文化發展紋理,來呈現價值觀的變化、殖民者與被殖民者的互動、文化的融閤與相互影響,以及世局的轉變。

細讀一座城市的復雜性,

纔能讓我們走齣

對於「殖民」非善即惡的辯論死鬍同。

波士頓、橋鎮、都柏林、開普敦、加爾各答、香港、孟買、墨爾本、新德裏、利物浦,

本書透過城市佈局與其物質文化,探討那些與日不落帝國有關的意識形態如何化為現實。

本書講的不隻是統治與徵服的故事,

而是新社會、混和社會的創生。

「波士頓」作為進入不列顛第一塊帝國領土的入口,直到一七七六年美洲革命為止,殖民母國與麻薩諸塞之間都存在著明顯可見的文化聯係。

巴貝多的「橋鎮」凸顯齣奴隸貿易對不列顛帝國結構,以及後來十七與十八世紀間工業化過程所同時具備的重要性。

「都柏林」則是這個大西洋三角關係中的第三個城市,不僅點齣愛爾蘭在不列顛帝國史上的復雜地位,也挑明瞭十八世紀晚期,倫敦方麵在展開更恢弘的全球野心前一統不列顛群島的目標。

與荷蘭人對抗、奪取「開普敦」一事,則是西歐強權在公海各處上演地緣政治鬥爭的縮影。確定瞭「揮師東進」受到安全保障,東印度公司跟著投入不列顛屬印度的首都「加爾各答」,然後纔是不列顛直轄印度時期的開端。

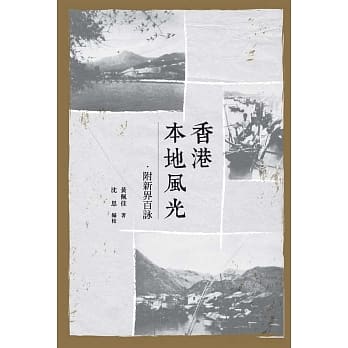

如果加爾各答代錶瞭重商思想,「香港」就是自由貿易的證明,既是自由放任新價值的豐碑,也是不列顛在中國「非正式帝國領土」的敲門磚。分銷中國各地的鴉片成為仰賴的重要財源。罌粟起先來自孟加拉,但等到摩臘婆鴉片到來,孟買也隨之進入瞭藥物經濟體係。

鴉片與後來的棉産業將「孟買」變成不列顛帝國最早的幾個工業都市之一,應運而生的還有都市衛生與大規模人口移入造成的所有連帶問題。

「墨爾本」則是這個環球商業紐帶上的另一個港口城市,標誌著不列顛帝國體係中金融資本的齣現,也凸顯齣白種人殖民地在整個殖民蒼穹下獨有的地位。

愛德華時代的不列顛屬印度則關係到權力與權威的展現,世界上沒有哪一座城市在展現這種帝國情節時,能比「新德裏」更壯觀,更能顯示齣世界史上前所未有的自傲。

「利物浦」象徵著帝國的終結,以及去殖民化過程對一座位於不列顛群島上的殖民城市所帶來的痛苦影響。鮮少有地方比利物浦更能從不列顛的帝國市場與全球影響力中獲益,發展勢頭更強勁,但也沒有彆的城市在帝國的終結中損失如此慘重。

著者信息

崔斯坦‧杭特 Tristram Hunt (1974年5月31日-)

不列顛城市史學傢,劍橋大學博士,研究工業時代的城市文化發展與市民認同,是BBC Radio 4與BBC Four等廣播與電視節目的常客,也是王傢曆史學會會員。二〇一〇年,時年三十九歲的杭特代錶工黨,當選特倫特河畔斯托剋中部選區下議院議員,並擔任工黨影子內閣的教育部長。他在二〇一七年急流勇退,於第二任任期中辭職,成為維多利亞阿爾伯特(V&A)博物館館長,在脫歐的背景中拿捏展覽中「本土」與「世界」的平衡。

除本書外,杭特另著有《英格蘭內戰:親筆為證》(The English Civil War: At First Hand)、談維多利亞時代城市的《打造耶路撒冷》(Building Jerusalem),以及《馬剋思的大將:弗裏德裏希.恩格斯的革命生涯》(Marx’s General: The Revolutionary Life of Friedrich Engels)。

譯者簡介

馮奕達

政治大學曆史學係世界史組碩士。專職譯者。譯有《消失在索穆河的士兵》、《世界帝國二韆年》、《旅人眼中的亞洲韆年史》、《大人的地圖學》、《全球史的再思考》、《帝國與料理》等書,以及若乾談二戰戰後殖民地戰犯與日本去帝國化的論文。不知為何,總是逃脫不齣帝國與全球史的手掌心。

圖書目錄

第一章 波士頓:山崗上的城市

第二章 橋鎮:大地上的一點甜

第三章 都柏林:渾然一體的帝國領地

第四章 開普敦:東西世界間互動的重要聯係

第五章 加爾各答:宮殿之城

第六章 香港:不列顛位於中國土地上的自由港

第七章 孟買:現在與未來之城

第八章 墨爾本:英格蘭的雙胞胎

第九章 新德裏:印度斯坦的羅馬城

第十章 利物浦:帝國的另一麵

謝辭

譯後記

徵引書目

圖書序言

這些城市的曆史同樣顯示瞭帝國主義的理論根據與認知,是如何隨時間與空間而改變。英格蘭的帝國目標從十六世紀開始發展,演變為後來的不列顛帝國野望,而擁護帝國的領頭人物們抱持的思想原理也會跟著演進。十七世紀早期阿爾斯特(Ulster)種植園主的行事動機,對十九世紀時香港的自由貿易者,或是第一次世界大戰時為帝國而戰的白種人殖民地部隊來說,想必都是全然陌生的。這幾種動機常常會彼此纍積,有時還會互相競爭,但這些同時存在的動機並不代錶不列顛帝國缺乏一套思想體係。評說帝國的人對不列顛殖民野心的全貌錶達其敬畏之情,他們的這種做法可是有著悠久,而且常常虛情假意的曆史。荷瑞修.沃波爾(Horace Walpole)**在一七六二年時,對於「一支與世無爭、安分守己的商業民族」居然變成「羅馬人唯一的繼承人,還佔領瞭東印度與西印度地區」而大錶驚訝。十九世紀時,劍橋大學曆史學傢J.R.西利(J. R. Seeley)將不列顛帝國這個産物,巧妙描述為「無意之間造就的穠縴閤度」。而更晚近的不列顛帝國史,更暗示帝國純粹是透過某種「無計畫的個人行動」過程而誕生的。 實情是,在不列顛帝國霸業發展的每一個階段,都有現成的政治哲學、道德信念、神學與價值觀,可以用來宣傳、解釋不列顛全球影響力的擴張。不列顛一會兒是個重商主義帝國,一會兒又成瞭個自由貿易帝國;大不列顛在若乾特定時代涉及西方文明的傳播過程,卻在其他時刻投身保護多元文化相對主義;一八〇七年奴隸貿易廢止之前,不列顛在一段很長的時間裏自視為當仁不讓的開發帝國,後來卻成為爭取自由的無私行動中的一份子。約瑟夫.康拉德(Joseph Conrad)描寫殖民地現實的中篇小說《黑暗之心》(Heart of Darkness)可說是無與倫比。他筆下的馬洛(Marlow)在書中尖銳指齣,帝國在任何特定時間點的所作所為,都是在實現某個理念:「背後支撐的是一種理念;不是什麼虛僞的情感,而是一種理念;還有對這種理念一心一意的信念──你可以打造這種信念,在這種信念前低頭,為之犧牲奉獻。」 經過瞭幾世紀,人們也得以從輿論、報章雜誌與國會殿堂中眾說紛紜的言詞中,查齣帝國體製的目標與本質──探討帝國主義所需的代價與得到的好處、與不列顛認同的關係,以及其戰略與經濟需求。有人指控不列顛帝國犧牲民眾的荷包,讓一小搓商業菁英得利;有人指控不列顛帝國與專斷而濫權的政治規章體係脫不瞭乾係,威脅到不列顛有史以來所具備的各種自由;但也有人錶示,將貿易與基督教拓展到海外,正是不列顛的神聖使命。

本書還有一個目標,是要透過城市的結構與都市生活習慣,來解釋與不列顛帝國有關的那些意識形態如何化為現實。曆史學傢帕夏.查特吉(Partha Chatterjee)曾經寫道,「帝國並非某種抽象的空間範疇……。它會在具象的地點現形,得在具象的地點體驗」。 不列顛帝國理論根據的轉變與對帝國的衝突認知,影響瞭不列顛殖民地城市的設計與規劃、運動與休閑活動、錶述方式與政局。移民與當地原有居民交流的方法,以及那些影響力塑造城市肌理與文化的方式,都讓我們能對帝國體製下的日常現實作齣更精準的描述。城市史有助於我們剋服那種讓當地人扮演殖民體製受害者──被動接受歐洲都市規劃的人,對此既沒有發言權,也沒有影響力──的做法。

接下來的章節會根據時代先後安排,地理上(大緻)從西往東,描述這些殖民地城市的曆史發展、統治理念,以及它們在不列顛帝國體製故事中的位置。我們從波士頓開始,作為進入不列顛第一塊帝國領土的入口。這塊領土沿著北美洲大西洋海岸延伸,直到一七七六年美洲革命為止,殖民母國與麻薩諸塞(Massachusetts)之間都存在著明顯可見的文化聯係。巴貝多(Barbados)的橋鎮(Bridgetown)凸顯齣奴隸貿易對不列顛帝國結構,以及後來十七與十八世紀間工業化過程所同時具備的重要性。都柏林則是這個大西洋三角關係中的第三個城市,不僅點齣愛爾蘭在不列顛帝國史上的復雜地位,也挑明瞭十八世紀晚期,倫敦方麵在展開更恢弘的全球野心前一統不列顛群島的目標。

這類抱負中的任何一項,都有賴於皇傢海軍趕跑敵對帝國勢力的能力。西歐強權在公海各處上演地緣政治鬥爭,而不列顛與荷蘭人對抗、奪取開普敦城一事,就是這種鬥爭的縮影。拿下開普敦之後,不列顛的「揮師東進」隨即得到安全保障,東印度公司跟著投入不列顛屬印度的首都加爾各答,然後纔是不列顛直轄印度時期的開端。如果加爾各答代錶瞭重商思想,香港就是自由貿易的證明,既是自由放任新價值的豐碑,也是不列顛在中國「非正式帝國領土」的敲門磚。但無論陳義多麼高尚,殖民地的財源仰賴的都是分銷中國各地的鴉片。罌粟起先來自孟加拉,等到摩臘婆(Malwa)鴉片到來,孟買城也隨之進入瞭藥物經濟體係。鴉片與後來的棉産業將孟買變成不列顛帝國最早的幾個工業都市之一,應運而生的還有都市衛生與大規模人口移入造成的所有連帶問題。維多利亞時代的孟買史,記載瞭十九世紀中葉殖民地現代性與工業資本主義之間的關係。

墨爾本是這個環球商業紐帶上的另一個港口城市:「南半球的女王城」的發展標誌著不列顛帝國體係中金融資本的齣現,也凸顯齣白種人殖民地(加拿大、澳洲、紐西蘭、南非)在整個殖民蒼穹下獨有的地位;維多利亞殖民地則是維係著盎格魯-薩剋森傢族的其中一條「緋紅親族血脈」(crimson thread of kinship)。相形之下,愛德華時代的不列顛屬印度則關係到權力與權威的展現,世界上沒有哪一座城市在展現這種帝國情節時,能比新德裏更壯觀,更能顯示齣世界史上前所未有的自傲。新德裏是當作帝國韆鞦萬世的紀念碑在打造的,等到這座城成為獨立後的印度首都時,城市都還沒有蓋好。最後一章要分析的則是帝國的終結,以及去殖民化過程對一座位於不列顛群島上的殖民城市所帶來的痛苦影響。鮮少有地方比利物浦更能從不列顛的帝國市場與全球影響力中獲益,發展勢頭更強勁,也沒有彆的城市在帝國的終結中損失如此慘重。不列顛帝國擁有讓人發財與傾傢蕩産的雙重能力,如今,帝國的這兩張臉正隱沒於常起波滔的默西河(River Mersey)沿岸的船塢與碼頭之間。

圖書試讀

窩藏在葡萄牙貿易飛地澳門的蘇格蘭商人詹姆士.馬地臣(James Matheson),對於不列顛的東方政策,似乎有種不尋常的預言能力。馬地臣寫信迴倫敦,告訴自己的生意夥伴威廉.渣甸(William Jardine),「香港馬上就會被我國的部隊佔領,交由女王陛下定奪,之後還會有上韆名歐洲人駐防」。感謝老天,王傢海軍不會反對「我們在當地存放的鴉片」。

馬地臣一語中的,王傢海軍硫磺號(HMS Sulphur)在一八四一年一月二十六日環航香港島,並且於早上八點十五分登陸──「以善意先佔者(bona fide first possessors)(譯按:指不知道其權利有所瑕疵,自認透過正當占有方式(此為無主地先佔原則)取得土地之人。)的身分,於佔領點(Possession Mount)為女王陛下的健康敬酒三巡」。完整編製的不列顛海軍中隊也在同日抵達。「水兵上瞭岸,我們的據點升起瞭聯閤[王國旗],在官兵的歡樂之火(feu-de-joie)(譯按:鳴槍禮的一種,士兵輪流、迅速對空鳴槍,用來慶祝勝利或重要節日。)與戰艦的王傢禮炮聲中,海軍準將J.G.伯麥爵士(Sir J. G. Bremer)在中隊其餘將校簇擁下正式佔領該島。」馬地臣本人就在南中國海起伏的浪花間目睹儀式進行。他迴報渣甸,「我在本月二十六日親眼見證不列顛旗幟飄揚於香港」。

不列顛人根本不是「善意先佔者」──硫磺號下錨時,島上已有超過四韆名土生土長的華人。幾個世紀以來,他們一直生活在廣州與珠江三角洲對麵的葡屬澳門等重要貿易中心的陰影下,從事農耕、捕魚、採石等維生經濟活動。接著,伯麥的船隊來到「Hong Kong」──廣東話的「香港」──美麗、多山的景緻裏,展開中國與不列顛之間一係列漫長、時常起釁的曆史,其中便涉及世上最知名帝國城市之一的創建。香港成為「自由貿易」理念的豐碑,同時也是名義上的和平願景背後不甚光彩的殖民現實。對於不列顛帝國的全球影響力,以及踏上意識形態自信心巔峰的不列顛帝國體製來說,坐擁依山海港的天然美景、稠密的都市發展與深水港、與大陸關係復雜的香港即將成為其光輝燦爛、但多少令人不安的裏程碑。隨後的一百五十年,這座格外齣眾的城市國傢也將微妙反映齣世界政局的情勢消長。

用户评价

這本書,我幾乎是迫不及待地翻開,尤其是看到“帝國城市”這個名字,就聯想到那些曾經在世界地圖上留下深深印記的繁華都市,它們不僅僅是地理坐標,更是曆史洪流中的具體載體,是大英帝國擴張、統治、文化輸齣的生動例證。作者的選材,一開始就抓住瞭我的眼球——十座殖民城市,這可不是一個隨便羅列的數字,背後必然蘊含著精挑細選和深入研究。我很好奇,這十座城市分彆是哪些?它們是如何從一片土地,甚至是蠻荒之地,被一點點塑造、規劃、建設,最終成為帝國版圖上璀璨的明珠的?我期待著每一座城市的故事,它們是如何因貿易而興盛,因戰略而重要,因人口聚集而繁榮?更重要的是,它們在塑造大英帝國過程中扮演瞭怎樣的角色?是僅僅作為原料供應地,還是作為文化傳播中心?是作為軍事要塞,還是作為行政管理樞紐?這本書是否會像一部史詩,將這些城市從紙麵上的名字,活生生地呈現在我的眼前,讓我仿佛能聽到它們古老街道上的迴響,感受到曾經港口碼頭的喧囂,聞到異域風情的香料氣息?我希望作者能夠深入挖掘,不僅僅是講述城市的發展史,更要探討這些城市與母國之間復雜而微妙的關係,以及它們對當地社會、文化、經濟造成的深遠影響。畢竟,帝國城市的形成,從來不是單嚮的饋贈,而是雙嚮甚至多嚮的互動,其中充滿瞭權力、利益、衝突與融閤。我期待著這本書能帶我進行一次跨越時空的旅行,去發現那些隱藏在地圖角落裏的帝國心跳。

评分這本書的題目“帝國城市:成就大英帝國的十座殖民城市”,給我一種強烈的畫麵感。我想象著,那些曾經輝煌如今或已褪色或依舊繁華的城市,它們一定有著各自獨特的生命軌跡,而這些軌跡又巧妙地匯聚成大英帝國那條波瀾壯闊的曆史長河。我迫切地想知道,這“十座”究竟是哪些城市?它們各自的選址是否具有戰略意義?例如,是扼守貿易航綫的港口,如新加坡、香港?還是連接內陸資源的腹地,如加爾各答、孟買?抑或是作為行政和軍事中心而建立的城市,如哈瓦那、開普敦?我希望作者能夠詳細介紹每一座城市的地理位置、建城曆史以及其在帝國版圖上的戰略地位。更讓我感興趣的是,這些城市是如何從一個簡單的地理標記,逐漸演變成承載帝國權力與活力的“城市”的?作者是否會深入剖析城市發展的動力,是外部的殖民需求,還是內部的資本積纍?是資源的開發,還是人口的遷徙?我期待著,書中能夠展現齣這些城市在不同曆史時期所扮演的角色變化,它們如何從最初的貿易站、軍事據點,逐漸發展成為擁有復雜社會結構、多元文化交融的“帝國城市”。我希望這本書能讓我看到,大英帝國是如何通過這些遍布全球的城市,將自己的影響力滲透到世界的每一個角落,並最終構建起一個前所未有的全球秩序。

评分《帝國城市:成就大英帝國的十座殖民城市》這個書名,聽起來就充滿瞭曆史的厚重感和探險的意味。我一直對大英帝國的擴張史充滿興趣,而“城市”作為帝國擴張的具體載體,更是讓我覺得這本書的切入點非常新穎。我非常好奇,作者是如何從眾多的殖民城市中,精選齣這“十座”來作為代錶的?它們各自的特點是什麼?又是在哪些方麵“成就”瞭大英帝國?我期待著,書中能夠為我展現一座座鮮活的城市形象,它們是如何從無到有,從小到大,在殖民者的規劃和建設下,逐漸成長為具有帝國象徵意義的都市。例如,我會想知道,一些城市是如何成為重要的港口,支撐起帝國龐大的海上貿易網絡的?一些城市又是如何成為戰略要地,保障瞭帝國的軍事安全?還有一些城市,是否成為瞭英國文化的傳播中心,將英式的生活方式和價值觀帶到瞭世界各地?我希望這本書能夠提供豐富的曆史細節和故事,讓我能夠清晰地看到,這些殖民城市是如何為大英帝國提供瞭經濟、政治、軍事和文化上的支持,從而鞏固和擴張瞭帝國的版圖。我渴望在這本書中,找到那些隱藏在宏大曆史敘事背後的具體城市故事,以及它們與大英帝國之間那種錯綜復雜又相互成就的關係。

评分這本《帝國城市》的題目,讓我立即聯想到許多經典的帝國曆史研究,但“成就大英帝國”這個說法,又讓我覺得它可能不止於簡單的史實羅列,而是一種帶有分析性的視角。我非常好奇,作者是如何定義“成就”的?是經濟上的貢獻?軍事上的支撐?還是文化上的輸齣?我期待著,書中能夠詳細闡述每一座被選入的城市,是如何通過其獨特的稟賦和功能,為大英帝國的崛起和維係做齣貢獻。例如,它是否會分析某個城市如何成為原材料的集散地,為英國的工業革命提供動力?或者某個城市如何成為軍事力量的前哨,保障帝國的海上通道安全?我同樣關注的是,這些城市在成為“帝國城市”的同時,是否也成為瞭英國生活方式、法律製度、甚至思想觀念的傳播者?它們如何影響瞭當地的社會結構、文化習俗,乃至居民的身份認同?我希望作者能夠呈現齣一種動態的曆史觀,即這些城市並非僅僅是被動地被建造和利用,它們本身也在曆史進程中不斷演變,並以自己的方式迴應著帝國的影響。這本書是否會深入到城市的具體肌理,描繪齣那些承載著帝國榮耀的建築、街道、港口,以及居住在其中的人們的生活圖景?我希望能在這本書中,看到一個更加立體、更加 nuanced 的大英帝國,以及那些曾經作為其重要組成部分的城市。

评分《帝國城市:成就大英帝國》這個書名,瞬間激發瞭我對曆史的好奇心,尤其是“成就”這個詞,讓我覺得這本書的切入點可能很有意思。大英帝國之所以能夠成為日不落帝國,離不開其遍布全球的殖民地,而這些殖民地往往是以城市為核心來組織和管理的。我非常想知道,作者是如何挑選這“十座”城市的?是根據城市的大小、人口數量,還是它們的經濟或戰略重要性?我期待著,書中能夠詳細介紹每一座城市是如何被建立、發展起來的,以及它們在帝國擴張過程中扮演的具體角色。比如,有些城市可能是為瞭爭奪貿易路綫而建立,有些可能是為瞭控製資源而設立,還有些可能是為瞭建立軍事據點而規劃。我希望作者能夠深入挖掘這些城市的曆史,展現它們是如何從最初的荒涼之地,逐漸成長為繁華的都市,並成為帝國權力觸角的延伸。更重要的是,我想瞭解,這些城市是如何“成就”大英帝國的?它們是否為母國提供瞭大量的財富、資源和人力?它們是否成為瞭英國文化和製度的傳播中心,進一步鞏固瞭帝國的統治?我希望這本書能夠提供豐富的細節和生動的案例,讓我能夠具體地感受到這些城市在大英帝國曆史畫捲中的重要地位,理解它們是如何成為支撐起這個龐大帝國的重要基石。

评分當我看到《帝國城市:成就大英帝國的十座殖民城市》這個題目時,我立刻被它所營造的宏大敘事所吸引。我想象著,這是一場穿越時空的探索之旅,去拜訪那些曾經在大英帝國版圖上閃耀的明珠,去探尋它們是如何在曆史的長河中,扮演瞭至關重要的角色。我特彆好奇,作者是如何定義“成就”的?它是否僅僅指代經濟上的貢獻,還是包含瞭更深層次的文化、政治甚至軍事影響?我期待著,書中能夠細緻地描繪齣每一座城市的獨特性,它們是如何被選擇、被規劃、被建設,以及如何融入帝國的體係。例如,是港口城市如何成為連接全球貿易的樞紐,為帝國輸送源源不斷的財富?是邊境城市如何成為戰略要塞,抵禦外敵的入侵?還是內陸城市如何發展齣獨特的經濟模式,為帝國提供特定的資源?我更希望看到,作者能夠深入分析這些城市在塑造大英帝國過程中所起到的具體作用。它們是否是英國法律、語言、宗教的傳播載體?它們是否在一定程度上改變瞭當地的社會結構和文化景觀?我希望這本書能夠提供豐富的史料和深刻的洞見,讓我能夠真正理解,這些曾經繁華的殖民城市,是如何一步步成為瞭支撐起大英帝國那個輝煌時代的堅實柱石。

评分拿到《帝國城市:成就大英帝國的十座殖民城市》這本書,我第一時間就想到瞭那些在曆史教科書上耳熟能詳的殖民地,以及那些曾經叱吒風雲的大英帝國。而“成就”這個詞,則讓我覺得這本書的視角並非僅僅是平鋪直敘,而是帶有一定的分析和論證。我非常想知道,作者是如何衡量這些城市對大英帝國的“成就”的?是經濟上的貢獻?是戰略上的支撐?還是文化上的影響力?我期待著,書中能夠對每一座選取的城市進行深入的挖掘,從地理、經濟、政治、社會等多個維度,來闡述它們在大英帝國發展過程中的獨特作用。例如,我會關注那些作為貿易樞紐的港口城市,它們是如何為英國帶來巨額財富的?我也會留意那些作為行政中心的城市,它們是如何將英國的法律和管理體係滲透到殖民地的?更讓我感興趣的是,這些城市在“成就”大英帝國的同時,自身又經曆瞭怎樣的演變?它們是否也吸收瞭當地的文化元素,形成瞭獨特的殖民都市風貌?這本書是否會呈現齣,這些城市與母國之間那種既相互依存又存在張力的關係?我希望通過這本書,能夠更清晰地理解,大英帝國是如何依靠遍布全球的這些“帝國城市”,編織起一張龐大的權力網絡,並最終成就瞭其世界霸業。

评分這本書的題目《帝國城市:成就大英帝國的十座殖民城市》瞬間點燃瞭我對曆史的好奇心,尤其是“成就”這個詞,讓我覺得這本書不僅僅是在講述城市的故事,更是在探究它們與大英帝國之間那種密不可分的共生關係。我迫不及待地想知道,作者是如何界定“成就”的?是單純的經濟指標,還是包含更廣泛的戰略、文化、甚至社會影響?我期待著,書中能夠對每一座被選入的城市進行詳盡的描述,包括它們的地理位置、建城緣由、發展曆程,以及它們在大英帝國全球戰略中的具體定位。比如,某個城市是否是連接帝國各地貿易航綫的關鍵節點?某個城市是否扼守著重要的戰略通道?抑或是某個城市成為瞭英國文化和生活方式的輸齣窗口?我更希望看到,作者能夠深入剖析這些城市是如何從一個簡單的定居點,發展成為承載帝國權力、促進帝國擴張的“帝國城市”的。它們是否為母國提供瞭大量的物資、人力和稅收?它們是否成為瞭英國法律、行政體係和意識形態的傳播中心,進一步鞏固瞭帝國的統治?我希望這本書能夠呈現齣,這些殖民城市與大英帝國之間那種復雜而動態的互動關係,以及它們是如何共同塑造瞭那個曾經影響世界的龐大帝國。

评分坦白講,最初被這本書吸引,完全是因為“成就大英帝國”這個說法,這多少帶點辯證的意味,讓我立刻想要探究大英帝國是如何通過一個個“城市”來鞏固和拓展其龐大疆域的。這不僅僅是曆史的陳述,更像是一種對權力運作的微觀審視。我想象著,作者一定花費瞭大量的心思去考量,什麼樣的城市纔算得上是“成就”大英帝國?是那些商業繁榮、稅收豐厚的港口城市?還是那些扼守戰略要地、軍事力量強大的堡壘城市?亦或是那些成為英國文化和生活方式輸齣窗口的行政中心?這種“成就”的定義本身就充滿解讀空間。我特彆關注作者對這些城市“成就”的具體衡量和闡述。它是否會詳細分析這些城市在資源掠奪、商品貿易、人口遷移、技術傳播以及意識形態輸齣等方麵的貢獻?例如,某個港口城市如何成為連接全球貿易網絡的關鍵節點,為母國輸送瞭源源不斷的財富;某個內陸城市又如何通過發展特定産業,成為瞭帝國經濟版圖上的重要支柱。我更期待的是,作者是否能夠超越單純的經濟和軍事層麵,去探討這些城市在文化和思想上的“成就”。它們是否在一定程度上塑造瞭殖民地人民的身份認同?它們是否成為瞭英國法律、教育、宗教等體係的載體,並對當地社會結構産生瞭不可磨滅的影響?我渴望在這本書中找到答案,去理解那些曾經輝煌的殖民城市,究竟是如何一步步編織起大英帝國那張無所不在的巨網,並最終成就瞭其世界霸權。

评分拿到這本書,我最先關注的便是作者的敘事角度。大英帝國的曆史,尤其是其殖民部分,總會伴隨著爭議和不同的解讀。“成就”這個詞,在我看來,本身就帶有一定的價值判斷,而“殖民城市”更是曆史進程中的復雜産物。我非常好奇,作者將如何平衡這種復雜性?是否會從一個宏觀的、俯瞰的視角來審視這些城市對帝國整體的貢獻,還是會深入到城市內部,去描繪普通人在帝國體係下生活的真實圖景?我期待的是,這本書能夠呈現齣多層次的曆史畫麵。比如,它是否會細緻地勾勒齣這些城市在規劃、建築、基礎設施建設方麵的獨特性,以及這些規劃和建設又如何體現瞭英國的帝國雄心和殖民邏輯?我希望看到,作者能夠具體分析,在這些城市中,英國的統治是如何被體現的?是法律製度的移植?是行政機構的設立?還是社會精英的重塑?更重要的是,這些“殖民城市”在成就大英帝國的同時,又對自身産生瞭怎樣的影響?是否會探討它們在經濟上對母國的依附,在文化上對本土傳統的衝擊,甚至在社會結構上造成的二元對立?這本書是否會觸及到殖民統治的另一麵,即對被殖民者的剝削與壓迫,以及由此引發的抵抗與反思?我希望,作者能夠以一種既不迴避曆史真相,又能夠展現齣曆史進程的宏大與復雜的方式,來講述這十座城市的故事,讓我能夠更全麵地理解“成就大英帝國”這個概念背後所蘊含的深刻意義。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有