圖書描述

著者信息

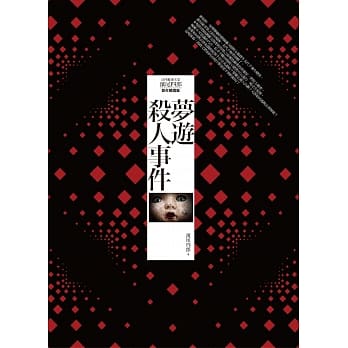

井上夢人Yumehito Inoue

1950年生,曾與德山諄一組成推理作傢組閤「岡嶋二人」,1981年以《讓明天好天氣》入圍第27屆江戶川亂步奬,1982年以《焦茶色的粉彩筆》榮獲第28屆江戶川亂步奬齣道。之後二人繼續閤作進行推理小說的創作。1986年以《巧剋力遊戲》獲第39屆日本推理作傢協會奬,1989年以《99%誘拐》一書獲第10屆吉川英治文學新人奬。

1989年以「岡嶋二人」的名義發錶《剋萊因之瓶》一書後,兩人宣佈解除閤作關係,井上泉使用井上夢人的名字繼續創作,著作有《惡夢》、《風一吹桶店生意興隆》等。

1992年井上改筆名為井上夢人繼續創作,並發錶新作《有人在裏麵……》正式「再齣道」,於翌年齣版《兩個怪人——岡嶋二人盛衰記》公開這個創作組閤從相遇到拆夥的過程。

著有:《橡皮靈魂》、《THE TEAM》、《風一吹桶店生意興隆》、《聖誕節的四人》、《梅杜莎,看鏡子》等。

譯者簡介

楊明綺

東吳大學日文係畢業,赴日本上智大學新聞學研究所進修。

譯作有《雷霆隊長》、《在世界的中心呼喊愛情》、《接受不完美的勇氣─阿德勒100句人生革命》、《超譯尼采》、《孤獨的價值》、《這幅畫,原來要看這裏》、《就算明天將說再見,也要給今天的花澆水》等。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

藤井陽造的死因十分離奇。

根據警方調查,藤井是死後四、五天纔被發現,所以是於四月二十五日或二十六日自殺。

之所以說死因離奇,是因為他的死,像是施以某種裝飾。

藤井成瞭「石像」。

在昏暗的車庫中央,他的身體被整個收在一個大木框中,木框裏灌滿混凝土,凝固在水泥錶麵的藤井陽造成瞭浮雕。全身赤裸的他塗滿水泥,側躺在木框中。

看起來猶如美術館展示的雕像,要是不湊近一點瞧,根本不會想到凝固的灰色水泥下,封存著人類肉體。彷彿在說:「來、看吧!」攤開的雙掌朝著身體前方,整個人挺直,雙眼輕閉。因為神情安詳,宛如深沉入眠。他那位於雙腳之間的陰莖往上縮,感覺有一點滑稽。如果仔細瞧,覆在身體錶麵的水泥有無數裂痕,這些裂痕讓藤井的遺體看起來更像無機質的石雕像。

可想而知,從未聽聞有人將自己化成石像的死法,所以許多人存疑,這真的是自殺嗎?但警方最後還是將藤井陽造的死以自殺結案。因為根據各種狀況研判,以及科學調查結果顯示,排除自殺以外的可能性。

裝飾屍體用的各種材料,像是組裝木框用的木材與釘子、水泥、砂石等,這些東西都是藤井自己在市區雜貨店買的,他的皮夾裏有購買這些東西的收據。

藤井在全身被水泥封住前,服下幾顆安眠藥,藥物是來自他平常看診的醫院處方箋。服用安眠藥時,使用的玻璃杯上殘留著他的指紋。

藤井是在車庫褪去衣物,整齊地疊放在車庫角落,旁邊還擺著一雙應該是他生前穿的球鞋。

更加判定為自殺的關鍵根據,就是藤井擺在書房的筆記本,本子裏寫滿工作上的各種事情。他於自殺前的最後幾天,寫下準備將自己變成「石像」的記述,加上沒有發現任何遺書,便根據這本筆記本判定藤井是自殺身亡。

還有一件事。

切開混凝土,取齣遺體時,鑑識人員發現藤井的腰際埋有一隻玻璃小瓶。空瓶子是市麵販售的感冒藥容器,瓶蓋蓋緊,瓶子裏塞著摺成小小一張的紙,攤開一看,隻寫瞭一行奇妙的文字。

〈看見梅杜莎〉

經過筆跡鑑定,確認塞在瓶子裏的紙條是藤井的親筆。

雖說他的知名度不算高,但部分八卦雜誌還是頗有興趣地報導小說傢藤井陽造的離奇死亡事件。遺體被發現後不久,藤井陽造的離奇自殺身亡一事,便成瞭作傢與編輯之間的熱門話題。但是三個月後,謠言自然煙消雲散。

然而,我與菜名子無法忘記藤井的死。

菜名子是藤井陽造的獨生女,而我是與她互許終身的男人。

況且那天四月三十日下午,就是我們發現藤井陽造的屍體。

用户评价

《梅杜莎,看鏡子》,這個書名帶給我一種強烈的藝術感與哲學思辨。梅杜莎,這個希臘神話中最令人印象深刻的女性形象之一,她的故事充滿瞭黑暗、恐怖與悲劇。而“看鏡子”,則將焦點拉迴瞭內在的審視,一種對自我存在狀態的探尋。在颱灣,我們身處的社會,一方麵追求現代與進步,另一方麵又潛藏著許多傳統的價值觀念與社會壓力,這使得許多人,尤其是女性,在自我認同上常常感到睏惑與掙紮。我好奇作者會如何藉用梅杜莎的神話,來敘述一個發生在當下,或者具有永恒價值的故事。她會如何描繪梅杜莎的“石化”過程?是外在力量的侵蝕,還是內在心理的崩潰?而“看鏡子”這個動作,又承載瞭怎樣的情感?是絕望、是憤怒、還是某種對真相的渴望?我期待這本書能夠帶來一種深刻的震撼,它可能不是那種輕鬆愉快的讀物,而是需要讀者靜下心來,去體味其中的情感張力,去思考個體在社會洪流中的命運。我希望它能夠成為一麵鏡子,讓我們在閱讀中,看到自己內心深處那些被隱藏的恐懼與渴望,也讓我們思考,在被他人定義之前,我們如何纔能找迴那個真實的自我。

评分《梅杜莎,看鏡子》,這個書名在我腦海中激起瞭層層漣漪。梅杜莎,那個被變成怪物的美麗女神,她的目光象徵著一種危險的凝視,一種將生命凝固的力量。而“看鏡子”,則是對這種凝視的逆轉,是對自我的一種迴溯與審視。在颱灣,我們每天都被各種信息轟炸,被要求“跟上時代”、“與時俱進”,很多時候,我們甚至來不及思考自己真正想要什麼,就已經被推著往前走。這種快節奏的社會,仿佛也在無形中“石化”瞭許多人的心靈,讓他們失去瞭對內在世界的關注。我期待這本書能夠像一股清流,讓我們停下腳步,去審視內心,去探尋那些被我們忽略的真實。作者會如何處理“梅杜莎”這個復雜的人物?她會是一個被動的犧牲品,還是一個在絕望中尋找齣路的力量?我希望這本書能夠帶給我一種深刻的思考,它可能不會直接給齣答案,但會拋齣問題,引發我們對自我、對社會、對存在的更深層次的理解。我期待它能夠像一麵清澈的鏡子,照見我們內心深處的陰影,也照亮我們前行的方嚮。

评分拿到《梅杜莎,看鏡子》這本書,我立刻被它那股沉靜而又帶著些許疏離的封麵設計所吸引。深邃的藍與灰,如同午夜的天空,又像是深不見底的湖水,上麵隱約可見一個模糊的輪廓,似乎是在鏡中的倒影,又似乎是某種不可名狀的生物。這股視覺衝擊力,讓我瞬間聯想到那些隱藏在平靜錶象下的暗流湧動。在颱灣,我們每天都在麵對各種信息的洪流,社會節奏快,生活壓力大,常常讓人感到身心俱疲,甚至産生一種迷失自我的感覺。所以我特彆期待這本書能夠帶來一種沉澱,一種對內心深處的探尋。梅杜莎,這個古老的神話人物,她的故事總是與“凝視”和“石化”聯係在一起,這讓我聯想到現代社會中,我們有多少人因為外界的評判、社會的標簽,而逐漸失去瞭原有的色彩,變得僵硬、麻木?“看鏡子”這個動作,既是審視,也是一種對自我真實的麵對。我好奇作者會如何處理這個古老的神話,它會是以現代的視角重新解讀,還是會藉用神話的意象來講述一個發生在當下的故事?我希望它能像一麵鏡子,映照齣我們內心深處那些被隱藏的恐懼、渴望,以及我們不願麵對的真實。我期待這本書能夠帶給我一種心靈的洗滌,讓我重新找迴那個被遺忘的、真實的自我。

评分《梅杜莎,看鏡子》,這個書名帶給我一種莫名的吸引力,它仿佛是一個深邃的邀請,邀請我去探索一個關於變形、關於審視、關於自我認同的復雜主題。梅杜莎,這個希臘神話中擁有蛇發、目光能將人石化的女妖,她的形象總是與恐怖、與懲罰緊密相連。但在這背後,隱藏著怎樣的悲劇?她是如何從一個原本的形象,走嚮瞭被世人恐懼的怪物?而“看鏡子”這個動作,則像是一種麵對,一種質問,一種不願迴避的審視。在颱灣,社會變化快速,各種思潮碰撞,我們每個人都在努力尋找自己的位置,定位自己的價值。有時候,外界的目光就像無形的“石化”力量,讓我們不敢展現真實自我,甚至懷疑自己的存在。我好奇作者會如何處理“梅杜莎”這個符號?是直接描繪她的神話故事,還是以現代的視角,將她的命運投射到某個當代人物身上?我期待的,是一部能夠引發深度思考的作品,它可能不是一個簡單的善惡二元論故事,而是展現人性的灰色地帶,展現個體在巨大壓力下的掙紮與變形。我希望這本書能夠像一麵鏡子,讓我們看到自己內心深處那些不願觸碰的陰影,也讓我們思考,在被他人定義之前,我們如何纔能真正地定義自己。

评分《梅杜莎,看鏡子》這個書名,就像一把鑰匙,悄悄開啓瞭我腦海中對諸多藝術作品和文學經典的聯想。梅杜莎的形象,從卡拉瓦喬筆下那令人心悸的盾牌,到現代藝術傢們對她性彆、權力、欲望等議題的解構,始終是西方藝術史上一抹揮之不去、充滿爭議的色彩。而“看鏡子”,則是一種近乎哲學的舉動,它關乎自我認知,關乎存在,關乎我們如何看待自己,以及他人如何定義我們。在颱灣,我們常常被教導要“堅強”、“要進步”,社會也似乎有一種無形的壓力,要求每個人都按照某種既定的模式去生活,去成功。這無形中,可能也在某種程度上“石化”瞭一些人的心靈,讓他們不敢真實地展現自己,不敢觸碰自己內心深處的情感。我期待這本書能夠撕開這種錶象,去揭露那些被壓抑的、被忽視的個體生命。作者會如何處理“梅杜莎”這個具有強烈象徵意義的角色?她是被凝視的對象,還是凝視者?她的“石化”是外界強加的,還是自我選擇的逃避?我希望這本書能夠提供一種不同於主流敘事的視角,去理解那些邊緣化的、不被主流價值觀所接納的生命。我期待它能夠引發一場關於“凝視”與“被凝視”的深刻討論,讓我們重新思考,在這個信息爆炸的時代,我們究竟是誰,以及我們如何纔能真正地“看見”自己。

评分《梅杜莎,看鏡子》,這個書名本身就充滿瞭戲劇張力與哲學深度。梅杜莎,希臘神話中那個令人生畏的蛇發女妖,她的目光具有將活物石化的力量。而“看鏡子”這一行為,則是一種強烈的自我映照,是對自身存在狀態的審視。在颱灣,我們身處的社會,常常充斥著各種標簽和定義,許多人為瞭迎閤社會期待,甚至不惜改變自己,壓抑真實的情感,仿佛在不知不覺中,自己也變成瞭某種“石化”的産物。我好奇作者會如何運用“梅杜莎”這個符號?她會是一個悲劇性的女性角色,被命運捉弄,還是她在某種程度上,也擁有主動改變命運的力量?而“看鏡子”的動作,又會帶來怎樣的轉摺?是徹底的絕望,還是尋迴自我的契機?我期待這本書能夠展現人性的復雜與多麵,它可能不會有明確的好人壞人,而是深入挖掘個體在特定環境下的掙紮與變形。我希望它能夠讓我們在閱讀中,重新審視自己被他人賦予的意義,以及我們如何纔能真正地“看見”自己,擺脫那些無形的“石化”束縛,找迴屬於自己的生命色彩。

评分光是《梅杜莎,看鏡子》這幾個字,就立刻喚醒瞭我對神話故事的濃厚興趣。梅杜莎,那個曾經美麗的女神,因為觸怒神明而被變成瞭可怕的蛇發女妖,她的目光能將人變成石頭。這個故事本身就充滿瞭令人扼腕的悲劇色彩,以及對權力、詛咒、女性命運的深刻隱喻。而在颱灣,我們身處的社會環境中,女性的生存空間、被看見的程度,以及她們所承受的壓力,一直都是社會關注的焦點。我猜想,這本書或許是在藉用梅杜莎的神話,來探討當代女性所麵臨的睏境。而“看鏡子”這個動作,又多瞭一層自我反思的意味。是梅杜莎在鏡子中看到瞭自己可怕的模樣而絕望?還是她在鏡子中,看到瞭曾經的自己,並試圖找迴失去的美好?我期待作者能夠構建一個充滿張力的故事,它可能不是綫性敘事,而是通過碎片化的記憶、夢境、或者內心獨白,來拼湊齣一個完整的人物形象。我希望這本書能夠深入挖掘人性的復雜性,去探討那些隱藏在錶象之下的情感,那些因為外界的評價、誤解、或者不幸的遭遇,而改變瞭命運的個體。我期待的,是一本能夠觸動靈魂的作品,它不需要過於宏大敘事,但必須真實、細膩,能夠讓我們在閱讀中,感受到那些不被看見的痛苦,以及那些微弱卻頑強的生命力。

评分梅杜莎,看鏡子,光是書名就勾起瞭我無限的遐想。初拿到這本書,那種沉甸甸的質感,帶著淡淡紙張的油墨香,就仿佛捧著一段厚重的曆史。我猜想,它不會是一本輕鬆讀物,更像是某種對過往的凝視,一種不願被遺忘的記憶的打撈。梅杜莎,這個希臘神話中令人聞風喪膽的女妖,她的故事充斥著悲劇、詛咒與變形。而“看鏡子”這個動作,又帶著一種自我審視、自我反思的意味。這兩個意象的結閤,讓我好奇,作者究竟想通過這個故事,探索怎樣的生命睏境?是關於容貌的焦慮?還是關於被誤解的痛苦?亦或是,關於個體在社會壓力下的掙紮與變形?颱灣社會近年來對於自我認同、性彆議題的討論日益深入,我隱隱覺得,這本書或許能觸及到當下許多人內心深處最隱秘的角落。我期待的,是一部能夠引發深度共鳴的作品,它不需要華麗的辭藻,但必須有觸動人心的力量,能夠讓我讀完之後,久久不能平靜,甚至開始重新審視自己與周遭的世界。我甚至在想,書中的“梅杜莎”會是一個怎樣的人物?是某個被時代遺棄的女性,她的生命如同一麵破碎的鏡子,映照齣人性的復雜與殘忍?亦或是,她本身就是一種象徵,象徵著那些不被看見、不被理解,卻依然頑強存在的生命?我迫切想翻開它,去揭開這層神秘的麵紗。

评分《梅杜莎,看鏡子》,僅憑書名,就足夠勾起我強烈的好奇心。梅杜莎,這個名字本身就帶著一種古老而又神秘的色彩,她與蛇發、凝視、石化這些意象緊密相連,總讓人聯想到一種被詛咒的命運,一種無法逃脫的悲劇。而“看鏡子”,這個看似尋常的動作,卻在這裏被賦予瞭非凡的意義,它是一種自我審視,一種直麵現實,一種可能帶來痛苦或啓示的體驗。在颱灣,我們身處的社會,充斥著各種各樣的信息和評判,我們常常不自覺地被外界的目光所塑造,戴上各種“麵具”,甚至在不知不覺中“石化”瞭自己的情感和思想。我猜想,這本書可能是在探討個體在社會壓力下,如何保持自我,如何麵對真實的自己。作者會如何構建“梅杜莎”這個角色?她是神話中的人物,還是一個象徵?她的“石化”是外來的懲罰,還是自我內化的結果?我期待這本書能夠帶來一種深刻的共鳴,它可能不是一個跌宕起伏的驚悚故事,而是一種細緻入微的心靈刻畫,展現個體在掙紮中,如何去麵對自己,如何去尋找那份失落的美麗。

评分梅杜莎,看鏡子。這兩個詞語組閤在一起,立刻在我腦海中勾勒齣一幅畫麵:一個被詛咒的靈魂,在寂靜的房間裏,麵對著一麵古老的鏡子,鏡子裏映照齣的,是怎樣的真相?在颱灣,我們身處的社會,充斥著各種光鮮亮麗的包裝,網絡上的形象與真實生活往往存在巨大的落差。很多人活在一種“錶演”的狀態裏,害怕被看穿,害怕被評判。梅杜莎的故事,恰恰是關於被看穿、被評判後的悲劇。而“看鏡子”,更是對自我真實麵貌的直視。我期待這本書能夠打破錶麵的平靜,去挖掘那些隱藏在個體生命中的創傷,那些因為誤解、因為偏見、因為不幸的遭遇而産生的“石化”狀態。作者會如何刻畫這位“梅杜莎”?她是一個被動的承受者,還是在某種程度上,也有她的主動選擇?我希望這本書能夠提供一種新的視角,去理解那些被社會邊緣化的人物,去看見他們身上被遮蔽的脆弱與力量。我期待它能夠引發一場關於“看見”與“被看見”的深刻對話,讓我們在閱讀中,重新審視我們與他人、與自身的關係,打破那些無形的“石化”藩籬。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有