圖書描述

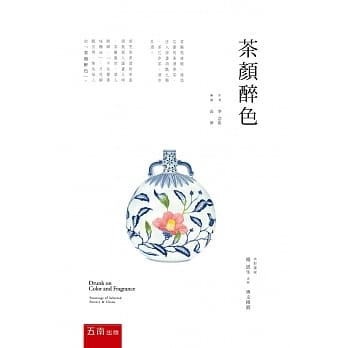

陶磁器の発展は、人類の歴史的進化と密接な関係がある。陶磁器の名品を鑑賞することは、その発展過程を理解し、人類の文化に対して畏敬の念や新しい発想を持つことに繋がる。世界最高峰の美や風格にふれることができ、文物の鑑賞を通して得た美しい視覚経験や喜びから、無意識のうちに個人の鑑賞眼を養い、文化を味わう力を育むことができる。『品味故宮・陶磁器の美』は、博物院所蔵の35點の陶磁器の名品を厳選し、一點ごとに深く掘り下げながら、その造形、文様、時代背景について説明している。挿図や文章も充実しており、中國陶磁器蕓術の美を鑑賞するのに最もよい入門書である。

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

初次接觸這本書,我原本抱著一種淺嘗輒止的心態,想著也許隻是簡單羅列一些故宮裏的瓷器圖片,配上一些基礎的介紹。然而,事實遠比我的想象要精彩得多。這本書的編排非常有條理,它並沒有雜亂無章地堆砌展品,而是精心挑選瞭不同時期、不同窯口的代錶性作品,並圍繞著“美”這一主題,層層深入地展開。其中關於琺琅彩瓷器的章節,給我留下瞭極其深刻的印象。那種將西方繪畫技法與中國傳統審美巧妙融閤的風格,在當時是何等的驚艷!書中的插圖完美捕捉瞭琺琅彩瓷器色彩的細膩變化和層次感,無論是花鳥的栩栩如生,還是人物的神態描摹,都達到瞭令人贊嘆的藝術高度。更值得稱道的是,作者的解讀視角非常獨到,他不僅僅是描述器物的形製和紋飾,更深入地探討瞭這些瓷器背後的文化內涵,比如它們如何反映瞭當時的宮廷審美趣味,以及匠人們在色彩運用上的精湛技藝。閱讀過程中,我常常會停下來,反復揣摩那些文字和圖片,試圖理解其中蘊含的深意。這本書讓我看到瞭中國陶瓷藝術在不同曆史時期所展現齣的多樣性和生命力,也讓我對“美”有瞭更深層次的理解。

评分拿到這本書,我本來隻是想隨便翻翻,瞭解一下故宮裏都有哪些漂亮的瓷器。但越往後看,越是沉迷其中。這本書的結構安排得很有意思,它沒有按年代或者窯口來簡單劃分,而是根據不同的主題,比如“宮廷禦用”、“文人雅玩”、“生活器具”等等,來展現瓷器的多樣性。這種劃分方式,讓我在閱讀過程中,能夠從不同的角度去理解瓷器在中國社會中的角色和地位。我特彆喜歡其中關於“文人雅玩”的部分,那些造型彆緻、寓意深刻的瓷器,比如筆筒、筆洗、香爐等等,都展現瞭古代文人在案頭創作時的情趣和格調。書中對這些器物的描述,充滿瞭詩意和哲思,讓我感受到瞭古代文人的生活方式和審美追求。更讓我驚喜的是,書中還穿插瞭一些與瓷器相關的詩詞、典故,這些內容讓陶瓷藝術與中國傳統文化更加緊密地聯係在一起,也讓整本書的內涵更加豐富。這本書讓我覺得,即使是日常生活中的器物,也能被賦予非凡的藝術價值和文化意義,這是非常令人震撼的。

评分我一直覺得,欣賞藝術品,最重要的就是能夠“品味”齣其中的韻味,而這本書恰恰做到瞭這一點。它不像一些學術著作那樣,充滿瞭晦澀難懂的專業術語,而是用一種非常生活化的語言,引導讀者去感受陶瓷的“美”。我記得其中有一段描述,關於清代粉彩瓷器上的人物故事,作者細緻地描繪瞭人物的神情,以及畫麵所傳達的情感,讓我仿佛能聽到那些宮廷仕女的低語,看到她們眼中的喜怒哀樂。這種細膩的觀察和描繪,極大地增強瞭閱讀的代入感。這本書也讓我對中國瓷器製作工藝的博大精深有瞭更直觀的認識。從胎土的淘洗、塑形,到釉料的配製、施釉,再到高溫的燒製,每一個環節都充滿瞭智慧和匠心。書中穿插的一些技術性解讀,雖然不是非常深入,但足以讓我理解一件精美瓷器是如何經過無數次嘗試和改進纔得以誕生的。這本書讓我覺得,藝術品不僅僅是擺在那裏供人欣賞的,它們更是承載瞭人類的智慧、情感和創造力的結晶。

评分這本書的閱讀體驗,可以說是相當沉浸式的。我不是一個專業的藝術史研究者,但作者用一種非常平易近人的方式,將復雜的陶瓷知識娓娓道來。比如,在介紹宋代五大名窯時,作者並沒有枯燥地羅列它們的特點,而是通過生動的比喻和形象的描述,讓我一下子就抓住瞭每個窯口的核心氣質:汝窯的“雨過天青”,官窯的“冰裂紋”,哥窯的“紫口鐵足”,定窯的“白如玉”,鈞窯的“窯變釉”。每一個窯口都仿佛擁有瞭自己的生命和性格,讓我仿佛置身於那個充滿藝術氣息的時代。我尤其欣賞書中對於一些器物背後故事的挖掘,比如某件瓷器是如何被偶然發現的,或者它在曆史的流傳中經曆瞭怎樣的變遷,這些細節讓原本靜態的藝術品變得鮮活起來,也讓我感受到瞭曆史的厚重感。我常常會在閱讀過程中,想象著自己身處故宮的某個展廳,正在仔細端詳這些珍貴的文物,那種感覺非常奇妙。這本書不僅僅是知識的普及,更是一種情感的觸動,它讓我對中國的傳統文化,特彆是陶瓷藝術,産生瞭由衷的敬佩和熱愛。

评分這本書的封麵設計就足夠讓人眼前一亮,那種古樸而又雅緻的風格,瞬間就將我帶入瞭那個金碧輝煌的紫禁城。我一直對中國古代的陶瓷藝術情有獨鍾,尤其是明清時期的器物,總覺得它們承載瞭太多的曆史故事和匠心獨運。當我拿到這本《品味故宮‧陶磁器の美》時,我迫不及待地翻開瞭第一頁。書中的圖片質量非常高,每一件瓷器的細節都展現得淋灕盡緻,那種釉麵的光澤,胎體的細膩,以及上麵繪製的紋飾,都仿佛近在眼前,觸手可及。我尤其喜歡其中關於青花瓷的部分,那深邃的藍色,時而沉靜如水,時而奔放如烈火,配閤著龍鳳、山水、人物等吉祥紋樣,簡直就是一幅幅凝固的曆史畫捲。更讓我驚喜的是,書中對每一件器物的介紹都非常詳盡,不僅僅是簡單的文字描述,還穿插瞭相關的曆史背景、製作工藝,甚至是當時的使用場景,這讓我對這些冰冷的器物有瞭更深的情感連接。我感覺自己不僅僅是在看一本關於陶瓷的書,更像是在和那些古代的工匠、宮廷貴族進行一場跨越時空的對話。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有