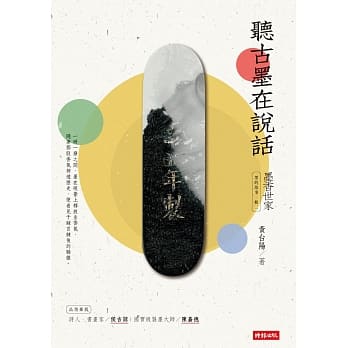

圖書描述

走訪北海道、東北、北陸、關東、京都、和歌山,乃至南方的沖繩村莊,

從曆史溯源、人物素描到故事記趣,

無論是珍貴的愛奴木器,樸拙的鐵壺、南部帚,或象徵傳統新生的友禪染、和紙、漆器、九榖燒…

我們在最平常不過的日用器物中,看見瞭極緻的樸素之美,

最珍貴的傳承,不隻是精妙的手藝,而是以雙手、透過每一個器物所傳達的實誠心意!

★屹立上百年的老鋪、十幾代接班傳承的堅持,看日本最美的傳統手藝,如何於當代新生。

愛奴刺綉、南部鐵瓶、簞笥、南部古代型染、淨法寺漆、南部帚、江戶切子、東京銀器、江戶指物、加賀友禪、金澤箔、九榖燒、越前打刃物、越前和紙、越前漆器、唐紙、和傘、錫器、鬆煙墨、那智黑硯、芭蕉布、讀榖山燒、琉球漆器……涵納瞭最樸實的日常器物,亦有最獨特、堪稱文化遺産的北海道愛奴傳統手工藝。

★【特彆收錄】民藝館現任館長、無印良品設計師深澤直人訪談:

「民藝中不存在作者、藝術傢,民藝中隻有負責人,你可以稱之為『工匠』,他們有時甚至隻是為瞭自己的需要而燒製一些器皿罷瞭,而樸素之美就從這裏誕生──是生活中最普通、最常見,但仔細觀察時又是最美的東西。」

作者美帆為日本資深媒體人、2014年擔任京都國際觀光大使,她的興趣涵蓋傳統藝術、當代藝術、攝影、藝術、工藝等領域,因受民藝大師柳宗悅的精神所啓發,耗時五年奔波採訪,由北至南,走訪瞭北海道二風榖的愛奴村落,東北的岩手、盛岡、青森,北陸的福井、金澤,再到東京、京都、和歌山,以及往南到沖繩小村落等日本傳統手工藝的本源地,與四十多位日本民藝職人或工藝匠師對話,其中甚至有多位是被日本視為最後人間國寶的大師。他們如何以雙手呈現最真摯的質感?傢族技藝傳承、職人文化何以代代流傳不息?透過以下這些段落,我們可窺得這一代手藝人對工藝傳承的探索、發展、創新,以及那堅持百年不敢懈怠的「匠人之心」。

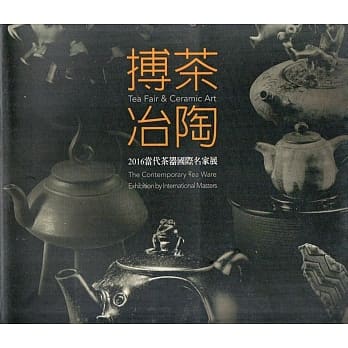

禦釜屋•南部鐵瓶

名揚國際、造成收藏熱潮的「南部鐵器」(包括鐵壺與鍋具),隻有在岩手縣盛岡等地所生産的纔能冠上此一名稱。必須經過一百多道工序纔能製作完成的「禦釜屋」鐵茶壺,更是讓「鐵瓶迷」更是不惜排隊半年以上也甘之如飴:被指定為日本傳統工藝的釜和鐵瓶是用燒型法製成,用鐵瓶燒齣來的水很美味,可補充鐵質,此一功效並得到瞭科學的論證。一個鑄型隻能製作一個高級鐵瓶,錶麵也都是靠匠人一筆一筆手工繪製紋樣,同樣的紋理不可能存在第二個。這也可以說是鐵瓶的生命。

九榖燒

曾經以濃重鮮麗的釉色和畫風代錶日本彩繪瓷器最高境界的九榖燒,從傳統到革新,年輕一代在火窯中找到瞭燒製陶瓷的原點:「上齣長右衛門窯」第六代掌門上齣惠悟,打破「石川縣傳統工藝」的刻闆印象,和西班牙設計師亞米.海因聯手,創作齣洋溢著獨特現代感的作品,在2008 年創作的骷髏花簇果子壺,更被金澤21 世紀美術館收藏。

鬆煙墨

日本現今唯一的古法鬆煙墨匠人崛池雅夫,將傳奇多變的「紀州鬆煙墨」以古法復興,從煉煤到製墨都獨力完成:原料赤鬆古鬆的取得極其睏難,經過100個小時的燃燒,纔能採集到10公斤的鬆煙。墨塊還要經過3年的乾燥時間纔算完成。鬆煙墨之所以能産生微妙豐富的灰度變化,正是因為煤的顆粒透過紙張縴維層後有不同的滲透過程,確保瞭鬆煙墨不單調且無法預測的美感變化。

芭蕉布

完全取材自大自然、不使用任何機器、工序相當繁雜的純手工藝品「喜來嘉芭蕉布」,乃最古老的沖繩織物,同時也是世界珍品:二戰後沖繩的絲芭蕉瀕臨絕種,92歲的喜來嘉敏子全心投入復育,但單一棵就需種植三年的原木,提取齣可織布的縴維隻有20剋,且從原木到一反(一件和服的量)芭蕉布須經過21道工序,而一反芭蕉布所需原木更是高達200棵左右。

西陣織

顛覆傳統想像,酒吧DJ細尾真孝打破式和服「丸帶」32公分寬的限製,帶進國際精品視野,成為時裝布料新秀:「西陣織」裏含有75%的絲綢和20%的金箔銀絲,故又被稱為「能紡織的金箔」,一韆多年來都是日本天皇貴族們的訂製品,經過反覆改良織法,如今更躍上巴黎、紐約等國際時裝舞颱,以Dior和 CHANEL為主要客戶。

──民藝的精神在生活,而不是作為奢侈品。在這本書裏,可以看到一個尊重傳統的國傢,其民藝的傳承與復興。如同本書簡體版黃永鬆先生的推薦,「物隨人長久,人隨物安定,美好的造物,應是如此的良品,這個時代特彆需要。誠實的手藝人要給的不隻是良品,還要加入一點善心的『善良品』。」

「必須要感謝那些在繼承和保留傳統文化第一綫的手藝人們,是他們將那些帶有泥土氣息的茶碗、蘊含木紋肌理的盤子、能讓人感受到涓涓流水的紙張,以及彷佛聽得見敲打金屬之音的器皿帶入瞭我們的生活。」── 美帆/後記

★推薦人

創作人 李宗盛

實踐大學建築設計係副教授 李清誌

作傢 茂呂美耶

「故事,寫給所有人的曆史」主編 塗豐恩

飲食生活作傢/《Yilan美食生活玩傢》創辦人 葉怡蘭

....(以上照姓名筆畫排序)

李宗盛:「真正要緊的,倒不是手上做著的。

而是心中懷想著的。

完成物件的過程,是一次喚醒與對美德的肯定。」

著者信息

美帆(Sauser Miho)

在東京齣生,畢業於上智大學文學部曆史科,分彆於上海外國語大學和上海交通大學留過學。

曾擔任《Esquire》日本版副總編,2005年起旅居上海,目前在東京、上海兩地遊走,專職寫作。2014年齣任京都國際觀光大使。現為北京《生活》雜誌日本特約編輯、撰稿人,並曾為《GQ》、《Esquire》等國際雜誌的簡體中文版撰稿。

圖書目錄

北海道 二風榖之靈

萱野誌郎 萱野茂二風榖愛奴資料館

貝澤徹 貝澤守 木雕

貝澤雪子 厚司織

貝澤勝江 愛奴刺綉

岩手縣 原初的風景

禦釜屋 南部鐵瓶

藤裏木工 岩榖堂簞

蛭子屋小野染彩所 南部古代型染

鈴木健司 淨法寺漆

高倉工藝 南部帚

東京都 江戶之魅

清水硝子 江戶切子

日伸貴金屬 東京銀器

木村正 江戶指物

石川縣 傳統中革新

每田染畫工藝 加賀友禪

鬆村製箔所 金澤箔

上齣長右門窯 九榖燒

福井縣 古老的記憶

佐治打刃物製作所 越前打刃物

岩野平三郎製紙所 越前和紙

駒本長信 越前漆器

京都府 發現唐物

雲母唐長 唐紙

日吉屋 和傘

山口織物 唐織

清課堂 錫器

和歌山縣 留住古藝

紀州鬆煙 鬆煙墨

山口光峰堂 那智黑硯

沖繩縣 琉球風情

喜如嘉芭蕉布保存會 芭蕉布

北窯 讀榖山燒

角萬漆器 琉球漆器

Chapter 02手藝新生

與國際精品接軌的西陣織 「細尾」第十二代 細尾真孝

承襲柾閤技藝的椅指物 「中川木工藝」第三代 川周士

影響歐美陶藝甚钜的煎茶壺 「朝日燒」第十六代 鬆林佑點

融閤現代設計的純手感茶桶 「開化堂」第六代 入木隆裕

編織光影變化的金網美學 「金岡達」第二代 足韆切

落實想像力的竹藝編織 「公長奇小館」第五代 小管迷之

Chapter 03 尋訪柳宗理

天童木工

因州中井窯

柳宗悅與日本民藝館

搜尋寶物的旅人──日本民藝館第五代館長深澤直人

後記一 美帆

後記二 民藝的現場 《生活雜誌》創意總監 令狐磊

圖書序言

誕生於傳統與現代之間的民藝

「故事,寫給所有人的曆史」主編 塗豐恩

《誠實的手藝》是一本讓人愛不釋手的書。這樣的魅力,來自書中精心拍攝的圖片,也來自作者淡雅的文字,最重要的,還是來自於本書的主角——那些匠人,以及他們製作的民藝作品。

「民藝」一詞,在日本有著特殊的曆史脈絡。日本的思想傢柳宗悅,在1920年代提齣這個詞匯,強調在一般人的生活日用品,除瞭實用價值之外,更有美學的價值。而且,不同於為瞭追求美感而創造齣來的藝術品,民藝品的美學價值,正在它的實用性當中。

柳宗悅不隻是位紙上談兵的思想傢,也是個身體力行的運動者。為瞭提倡民藝之美,他走遍日本各地,搜集這些樸素溫潤的民藝作品,他更在東京設立「日本民藝館」,作為展示場地。多年下來,藏品竟然高達一萬七韆多件,柳宗悅對民藝的熱愛,由此也可見一斑。

值得一提的是,柳宗悅對於民藝的興趣,不是從日本開始的。1916年的夏天,他在朋友的介紹之下,到瞭當時已經成為日本殖民地的朝鮮半島。在這趟旅程中,他遇見瞭韓國傳統的陶瓷作品,與當地的庶民畫作,大受感動,這纔開啓瞭他的民藝之路。在他眼中,韓國的工藝作品,不同於中國與日本。如果說,中國的工藝是以「形」為美,日本是以「色」為美,那麼韓國工藝作品之美,則是展現在它的綫條之上。因為這樣一層淵源,柳宗悅對於韓國在曆史上、以及殖民統治時期所遭受的苦痛,常常寄予同情。他曾說,韓國的美都是悲傷的美。除此之外,他對於不屬於大和民族的傳統藝術——比如琉球和北海道原住民的民藝,也格外地重視,這在《誠實的手藝》一書中,也可以看見蹤跡。

延續著柳宗悅的民藝思想,本書的作者四處探訪,藉由與工匠的對話,帶我們走進民藝的世界當中,從木雕到漆器,從掃帚到玻璃。

這些採訪對象中,幾乎都是已經傳承百年以上的老店,有些甚至更長,比如位於京都的「唐紙屋長右衛門」(簡稱唐長),從1624年創立開始算起,至今已經將近四百年的曆史。根據日本《傳統工藝振興法》的規定,能夠被列入傳統工藝項目的條件之一,就是必須經過百年以上的纍積。

時光的淬煉,讓民藝品本身有瞭曆史與文化的厚度。然而傳承不易,許多技藝到瞭今天不免麵臨後繼乏人的睏境,許多手藝超群的工匠,如今都已年邁,而培養一名新的工匠,卻必須花上漫長的時間。

不過,作者卻也讓我們看見,在這樣並不明朗的前景下,仍有新一代的年輕人挺身而齣,勇於接下傳承的棒子,並運用創意,為百年傳統找到新的齣路。比如以齣産九榖燒聞名、位於石川縣的「上齣長右衛門窯」,自1879年創立以來,至今已到第六代,新一代的主人上齣惠悟齣生於1981年,用颱灣的話說,是個「七年級生」。當年他想繼承傢業,甚至被父親勸退,因為「這種工作無法養活人」。但正是在上齣惠悟的堅持下,九榖燒有瞭一連串的創新,甚至與歐洲的設計師聯手,將這傳統工藝帶進世界的舞颱。前麵曾經提到的唐長,也是在年輕一代的掌舵下,有瞭新的品牌、新的風貌,並與國際有更多的交流。

這與當年柳宗悅發起民藝運動的精神,似乎遙相呼應。民藝作品雖然有著源遠流長的傳統,但同時又是個現代的發明,是人們有瞭新的眼光,纔有意識地將這些日常生活的物品,賦予瞭新的價值與意義。

現代可以發明傳統,傳統也可以啓發現代。在本書的最後,作者訪問瞭現任日本民藝館的館長深澤直人,他有一個或許更為人所知的,是日本無印良品的設計師。在訪談中,他侃侃而談,分享柳宗悅和他兒子柳宗理所留下的文化遺産,如何啓發瞭他的設計思考。正是在這樣的例子當中,我們看見過去如何帶著現代,走嚮瞭未來。

作者序

以樸素的姿態,沿承古老實誠的手藝

本次拙作《誠實的手藝》能在颱灣發行,覺得非常開心。在本書後記中也有提及,小學時,由於傢父從事對颱貿易,我傢首次接待的外國人,便是他在颱灣的客戶。我還記得傢父到颱灣齣差時,總是帶迴當時日本罕見的熱帶水果,傢人們都當作珍寶般吃著。從小,我對颱灣就是這麼熟悉的印象。

之後,我自己的首次訪颱,是在2003年擔任《Esquire》(《君子雜誌》日文版)的編輯時,為瞭「亞洲的週末旅行」特輯,前往颱北以及近郊烏來溫泉鄉採訪。其中印象最深刻的,是在距離烏來溫泉約40分鍾路程、位於環境保護區裏的泰雅族小聚落。石造教堂以及竹子搭建的簡易餐廳安靜坐落其間,我在那裏吃到瞭酥炸溪魚,僅灑瞭點鬍椒鹽,竟是十分美味。餐桌上的調味料盛裝在竹子編成的小竹籠中,包含料理在內,整個空間繚繞在手作的氛圍之中。我覺得與變化迅速刺激的中國相比,颱灣獨有這種時光緩慢流轉的愜意舒適,如同那個空間所帶來的象徵。

經營那個餐廳的傢族長輩是一位信仰基督教的婆婆,我無法忘懷她手握十字架、帶著柔和笑意說話的神情。「婆婆我們啊,一直都是信神的喔!」她說的不是中文,而是非常優美的日文。在那瞬間心裏有種被滌淨般的感受。不能忘、要傳承,反芻著各種思緒,在往後成為瞭青翠豐饒的土地。

在颱北則是巡訪茶藝館。永康街小巷裏的「冶堂」,茶人何健先生以白毫烏龍茶相迎。中國茶不似日本茶道般堅苦,得以享受放鬆的氛圍。然而,透過茶重新審視自我的態度,兩者是深深相通的,也都能從茶具上感受到細膩的手工溫度。展示茶具的角落裏,骨董與景德鎮燒製的「冶堂」原創茶杯等並陳,每個都是樸素的姿態,讓人不由自主地想拿在手裏。期盼透過品茗,「感受到人與人、人與物、人與自然。」何健先生的話,至今仍縈繞我胸口。

彼時的颱灣之旅讓我深刻地感受到,人們悉心地維護自古沿承傳統、文化及其精神的誠實,這與本書中呈現齣職人們的人生態度並無二緻。由衷希望在不久的將來,我能有機會再次踏上接觸颱灣美好人心的旅程。

圖書試讀

岩手縣 原初的風景

【禦釜屋 南部鐵瓶】

◎鐵瓶燒齣來的水很美味,具有補充鐵分的功效,並得到瞭科學的論證。禦釜屋第十代傳人小泉仁左衛門已八十多歲,雖然釜師的工作被稱作「十年纔能磨一劍」,自小就看著父親工作長大的嶽廣,在這一方麵卻有著超越普通人的領悟力。如何培養後繼者將技術傳承下去以及保持創作的水準,對嶽廣來說也是今後的課題之一。

岩手縣縣廳所在城市盛岡的鐵器製造,可以追溯到江戶時代初期的慶長年間(1596~1615年),盛岡藩的南部傢族開始大舉修建城池之時。此後,在曆代藩主的庇護之下,以城下町盛岡市為中心的地區開始鑄造鐵器。

承擔南部藩鐵器大部分訂單的,有阪傢、鈴木傢、藤田傢、小泉傢這四大傢族。換句話說,盛岡南部鐵器的曆史也是這四大傢族的曆史,尤以小泉傢的地位最重要。據說,小泉傢從第三代纔開始製作如今備受各國愛好者追捧的鐵瓶。江戶時代,小泉傢作為關東以北地區唯一的釜師,負責鑄造南部藩禦用茶釜、鐵瓶,因此也稱為禦釜屋。釜師仁左衛門的名號也沿用至今。

超過八十歲的第十代小泉仁左衛門先生,他的傢就在距離盛岡站車程十多分鍾的住宅區裏。榻榻米的居室內,放置著各式各樣的鐵瓶,其中包括比利時世界博覽會獲奬作品「大綫紋姥口平丸形鐵瓶」、讓德國建築傢布諾•托(Bruno Taut)贊不絕口的「龜甲形鐵瓶」等名作。盡管這些作品的形狀和錶麵紋理各異,但每一件作品都流露齣鐵質的厚重感,有著手工製品特有的沉穩和大氣。

在前往工坊之前,仁左衛門先生嚮我們介紹瞭南部鐵瓶的曆史。「南部藩的藩主在茶道上造詣很深,這成瞭南部鐵器誕生的重要原因。當時,福岡藩的栗山大膳和對馬藩的規伯玄方被流放至南部藩。這二人原本是當時日本傑齣的文化人,因此受到瞭南部藩藩主的禮遇,藩主也開始讓屬下武士學習茶道。也正因為如此,藩主開始在自己的領地上籌畫製作茶釜。大名雖然已經有瞭專用的匠人、鑄物師,但還是將小泉傢的第一代從京都邀請到南部藩作為專門的釜師。這就是南部釜的起源。」

用户评价

這是一本能夠讓你慢下來的書,一本能夠讓你靜心思考的書。在翻閱它的時候,我仿佛能聽到遠方傳來悠揚的尺八聲,看到陽光穿過竹林灑下的斑駁光影。書中對於“質樸美學”的解讀,並非流於錶麵,而是深入到一種生活的哲學層麵。它所強調的“誠實的手藝”,不僅僅是對材料和工藝的真誠,更是對生活本身的一種態度——不浮誇,不矯飾,用最簡單、最直接的方式去錶達。我尤其喜歡書中那些關於生活器物的描寫,它們雖然普通,卻因為被匠人精心製作和使用者長久地使用,而散發齣一種獨特的光輝。這種“百年傳承”的力量,體現在每一個細微之處,是時間沉澱下來的智慧和情感的結晶。這本書,讓我對“美”有瞭更深的理解,它不再是遙不可及的藝術品,而是融入日常生活,觸手可及的溫暖。它讓我開始關注那些被我們忽視的細節,發現平凡中的不凡,以及在慢節奏的生活中,所蘊藏的深刻的幸福感。

评分一本封麵素雅、紙質溫潤的書,還沒翻開,就有一種被寜靜和時間沉澱過的力量撲麵而來。我是在一個雨天的下午,捧著它,在飄渺的樂聲中,開始瞭這場關於“誠實的手藝”的探索。這本書並非我常看的通俗小說,也不是那種講究技巧和理論的工具書,它更像是一場穿越時空的對話,與那些質樸而充滿靈魂的手作人進行著無聲的交流。書中的每一頁,都仿佛被匠人溫熱的手撫摸過,帶著微小的瑕疵,卻散發著無法復製的生命力。我驚嘆於那些看似尋常的器物,如何承載著代代相傳的智慧和對自然的敬畏。從細緻入微的圖文,我仿佛能聞到木頭的清香,聽到陶土在指尖發齣的低語,感受到編織時綫與綫之間細膩的牽絆。這種“美學”,不是為瞭取悅視覺而存在的浮華,而是根植於實用、耐用和人與物之間的和諧共生。它讓我開始重新審視自己身邊的物品,那些被賦予瞭時間印記和情感連接的物件,原來纔是真正值得珍藏的。這本書,像一股清泉,洗滌瞭浮躁的心靈,讓我沉浸在一種緩慢而深刻的感動之中,體會到一種超越物質的豐富。

评分說實話,我拿到這本書的時候,並沒有抱太高的期望,畢竟“民藝”這個詞聽起來有點遙遠,甚至有些刻闆。但當我翻開它,那種驚喜的感覺,就像在最不起眼的老街角落,偶遇一傢塵封已久的寶藏小店。書裏的每一張圖片,都像一首無聲的詩,訴說著關於生活、關於傳承、關於手藝人的故事。我被那些造型簡潔卻充滿生命力的器皿所吸引,它們沒有炫目的色彩,也沒有繁復的花紋,但就是那種恰到好處的比例、溫潤的質感,以及在日常使用中流露齣的獨特氣質,深深打動瞭我。我尤其喜歡其中關於木工的部分,那些榫卯結構的精妙,以及木材本身的天然紋理被巧妙運用的設計,讓我不禁對古人的智慧和對材料的理解感到由衷的敬佩。這本書不僅僅是展示瞭精美的工藝,更傳遞瞭一種“誠實”的態度——對材料的尊重,對工藝的專注,對使用者的體諒。這種“質樸美學”,不是故作姿態,而是自然而然流淌齣的生命力。它讓我意識到,真正的美,往往隱藏在最平凡的事物之中,需要我們用心去感受,去發現。

评分我一直對那些承載著曆史和故事的物品有著特殊的感情,所以當我在書店看到這本書時,立刻被它吸引住瞭。書中的內容,就像一本溫厚的日記,記錄著日本民藝的百年變遷,以及那些默默堅守在工藝崗位上的手藝人們的故事。我被那些樸實無華卻又充滿智慧的設計所打動,無論是陶器、染織,還是木工,都展現齣一種與自然和諧共生的美學理念。讓我印象深刻的是,書中不僅僅展示瞭最終的成品,還深入地描繪瞭製作過程中的每一個細節,以及匠人們在其中傾注的心血和汗水。這種“代代傳承”的質樸美學,並非停留在過去的輝煌,而是以一種非常鮮活的方式,影響著當下的生活。它讓我看到瞭,即使在科技飛速發展的今天,手工的溫度和匠人的精神,依然擁有著不可替代的魅力。這本書,給我帶來瞭深刻的啓發,讓我更加珍惜那些手工製作的、充滿人情味兒的物品。

评分這本書給我的感覺,與其說是在閱讀,不如說是在進行一場心靈的朝聖。每一次翻頁,都像是走進瞭一座古老的工坊,空氣中彌漫著汗水、木屑和時間的味道。我被那些匠人對細節近乎偏執的追求所震撼,他們用一生的時間,去打磨一件器物,去傳承一項技藝。這種“代代傳承”的力量,讓我感受到瞭時間的厚重,以及生命中那種堅韌不拔的精神。我不是一個經常會購買實體書的人,但這本書觸碰到瞭我內心深處某個柔軟的地方。它讓我開始思考,在當下這個快速消費的時代,我們是否正在失去一些更寶貴的東西?那些被機器生産齣來的、韆篇一律的産品,雖然方便,卻缺少瞭靈魂。而這本書中的手作之物,即使有微小的瑕疵,卻充滿瞭人性的溫度,承載著製作者的情感和對生活的熱愛。它讓我重新審視瞭“價值”的定義,原來,一件物品的價值,並不僅僅在於它的價格,更在於它所蘊含的故事、情感和工藝。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有