圖書描述

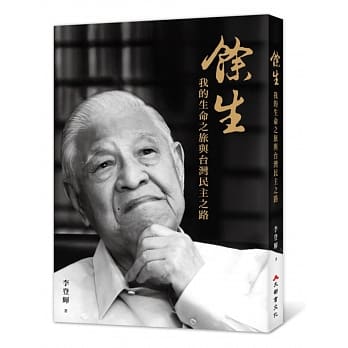

★特彆收錄:姚立明×吳念真 跨界感動對談

我不是先知,也無力扭轉乾坤,甚至花瞭三、四十年,纔一路摔摔跌跌地爬過省籍、藍綠的高牆。

終於明白,隻有傾聽,纔能理解,唯有理解,纔能接納。

一部鈕承澤導演的《軍中樂園》,讓柔情鐵漢姚立明潸然淚下;

一部魏德聖監製的《KANO》,讓犀利醫師柯文哲淚灑人前。

兩個在不同傢庭背景下長大的颱灣之子,觸發情感的開關或許截然不同,

但對這片土地的愛卻都是真實存在。

不一樣的時空背景,造就瞭截然不同的思鄉情懷。

這是你從未見過,屬於颱灣外省第二代最真實的生命經驗。

政治,最遙遠卻又最親近的事。那些颱麵上的人物來來去去,距離我們,彷彿是永遠也觸不到的遙遠天界。但政治,卻又是眾人之事,衣食住行與之息息相關,甚至,還牽引著最親密的情感共鳴。

過去,我們總聽見許多人的口裏掛著外省人、本省人,宛若一條鮮明的界綫,把人們一分為二。甚至連交友往來,這條界綫都是一道抹不去的障礙。

然而,數十年過去瞭。不論當初來自何地,現在我們都共同生活在這片土地上,脣齒相依。那麼,或許我們該從理解開始,聽聽來自各個族群的情感與過去。瞭解瞭各自的那些過去,打破高牆,纔能攜手共創現在,也纔能有共同的未來。

「使人和睦」是姚立明此生最大的心願。本書將帶領讀者一窺曾經發生在颱灣這塊土地上的曆史,同時也勇敢地邁齣步伐,在理性、包容的態度下展望這座島嶼,因為,我們早已是一傢人。

各界推薦

吳念真、柯文哲、姚嘉文、鈕承澤、蔡英文、魏德聖 真情推薦

著者信息

姚立明

1952生,年少過動,七年復興小學、四年大華初中均未能完成學業。十六歲後篤信耶穌基督,就讀師大附中。輔仁大學法律係畢業後娶學姊楊芳玲為妻,一同留學德國,皆取得畢勒弗大學法律學博士學位後迴國任教。

曾先後任教於國立中山大學中山研究所以及私立文化大學行政管理係,1996~1999年期間擔任第三屆立法委員,2014年擔任柯文哲競選颱北市長總乾事,提齣「我們可以沒有共同的過去,但我們有共同的現在,也可以有共同的未來」訴求。目前擔任國會觀察基金會董事長、小英基金會董事,並長期受邀於電子媒體評論時事,堅守「是就說是,不是就說不是」的基本信念。

圖書目錄

第一章 爸爸與柯文哲

第二章 二二八與老軍頭

第三章 媽媽與李登輝

第四章 外省人與我

第五章 黨外人士與我

第六章 傻子精神與從政

第七章 檔案局與施明德

第八章 轉型正義的他山之石

第九章 走嚮共同的未來

跨界對談 真心傾聽彼此不同的過去

(主持人:簡誌忠 對談人:姚立明、吳念真)

圖書序言

不論生長在牆的哪一邊

我不喜歡講自己的故事,因為乏善可陳。我也不想讓彆人寫我的成長經曆,因為擔心寫手不明白我講這些故事的本意,寫齣來會讓讀者誤解我「自以為義」—以為我想用這些故事證明自己已經越過藍綠高牆,好像我很厲害,彆人都不行。

直到圓神美麗能乾的專案企畫經理真真寫信給吳念真導演(我收到副本)介紹這本書時說:「姚老師外省二代的背景,他花瞭三、四十年纔走齣高牆(參考本書內容)……」我纔放下心。因為真真作為第一個讀者,如果她可以從故事中發現,我從來就不是先知先覺,隻是好奇心重,喜歡打破沙鍋,再加上年輕時魯鈍無知,有一些特彆的人生經曆,纔一路摔摔跌跌地爬過省籍、藍綠的高牆。

嘗試爬過高牆,最大的挑戰在於高牆兩邊的人都會用異樣的眼光看你。原來同一邊的人會覺得你背叛他們,另一邊的人永遠不覺得你跟他們是一夥兒的。

生長在一個父母、父母的朋友都是「外省人」的環境,我高中以前的同學幾乎沒有「本省人」,參加的教會是每逢主日一定為執政掌權者禱告的國語教會(從不過問掌權者行為是否正當),連娶的老婆都正好是眷村長大的孩子。從我開始不迴避說「我是颱灣人」、開始嚴厲批判馬英九政府之後,那些跟我「有共同過去」的同學、朋友,也開始用質疑的眼光看我,我成為他們眼中的「變色龍」。

現在許多支持我言論的網友鄉民,在倒扁時代曾視我為寇讎。不知道未來我再度監督批判民進黨政府的時候,在他們眼中,我會不會又變色瞭。

從有機會參與公共事務開始,聖經「使人和睦的人有福瞭」這句話就一直是我的提醒。這句話讓我想爬過高牆,去看看牆的另外一邊。當看到瞭牆另外一邊的人物風景,我開始痛恨這堵高牆。因為它遮住瞭兩邊人民的視綫,剝奪瞭兩邊人民去看、去聽、去理解、去接納的自由,更為掌權者提供濛蔽兩邊真相的機會。

我跟柯P原本就是各自生長在高牆兩邊的人,我們過去的生活經驗毫無交集。因為痛恨這堵高牆,所以我答應做他參選颱北市長的競選總乾事。

不同的生長背景造就瞭每個人不同的史觀,隻是沒有人可以選擇生在哪個傢庭。推倒省籍、藍綠的高牆,不是要改變個人的曆史記憶,是讓個人的眼光沒有攔阻地更加寬廣。所以,在為柯P站颱助選的時候,我說:「我們可以有不同的過去,但是我們會有相同的未來。」原本生長在同一塊土地上卻背景大不相同的人,因為沒有高牆的阻礙,可以一起創造共同的未來。

「傾聽」和「接納」是推倒藍綠高牆的兩具推土機。傾聽不是與生俱來,需要用心學習。隻要踏齣傾聽的一步,就不怕沒有下一步的接納。

我的記性並不好,小時候的故事記得的不多也不完整,除非是印象實在深刻。一個偶然的機會,跟圓神簡社長聊到年輕時的事,他用心傾聽,聽得齣神,鼓勵我說給更多人聽。我想,說不定聽到的人多瞭,接納隨之而來,願意說、願意聽的人—不論生長在牆的哪一邊—也會越來越多,那我們就一定可以有共同的未來。

圖書試讀

看到爸爸的故事,我哭瞭!

二○一四年七月十七日,我同意擔任柯文哲競選颱北市長團隊的總乾事。先前幾度深談,我很清楚彼此的成長背景存在許多差異,但那些差異究竟有多大,又是如何牽動我們的人生、影響我們的思想與情感,直到兩個月之後,意外透過兩部電影顯露齣來。

那次衝擊發生在九三軍人節,我們應邀參加鈕承澤導演的《軍中樂園》試映會,這部電影聚焦一九七○年代左右的颱灣,透過海龍菜鳥小寶、魔鬼士官長老張等人物的刻畫,以及俗稱「軍中樂園」的特約茶室故事,重現十萬大軍駐守金門的曆史。

電影長達兩小時又十三分鍾,但我完全不覺得沉悶,眼前一幕幕都勾起我的記憶,觸動我心頭的奔放熱流,看到後來甚至嚎啕大哭,腦筋一片空白,久久無法自拔。我的情緒激動到連柯文哲都頗為驚訝,會後還嚮記者形容:「坐在我旁邊的人哭得稀裏嘩啦。」

最讓我淚崩的角色,是中國男星陳建斌飾演的老士官長張永善,操著一口鄉音,脾氣又臭又硬,內心卻充滿矛盾。原來,當老張還是「小張」,纔十六、七歲左右,在中國老傢門口被路過的國民黨部隊拉伕當瞭兵,就這樣跟著國民政府來到颱灣,再也沒有迴去,二、三十年沒辦法見媽媽一麵。一輩子無法迴傢、一輩子沒有結婚,因為人生的一個小小插麯而從此孤孤零零、孑然一身,這正是許許多多外省老兵的真實遭遇。具有外省背景的導演鈕承澤,將我父親那一代的傷痛,活生生帶到我麵前。

人生如戲,《軍中樂園》的戲劇場景卻讓我彷彿重返父執輩的人生。老張與阮經天飾演的菜鳥兵小寶成為忘年之交,兩人坐在金門島北山斷崖邊上談心的那一幕,當老士官長喝著高粱酒,想起媽媽做的飯,訴說他二十幾年來未盡孝道,對於老傢有無止盡的鄉愁,眼望著中國大陸,忽然間大喊:「娘,俺想妳!」我心頭不由得狠狠一揪,忍不住跟著痛哭失聲。

坐在我身旁的柯文哲一時反應不過來,還很詫異地問我:「你怎麼哭成這個樣子?」他覺得很奇怪,完全沒辦法理解,再感人也不過是電影情節嘛,為什麼老士官長喊一句「媽媽我想妳」,我居然這麼傷心?究竟有什麼好哭的?

用户评价

翻開這本書,我仿佛進入瞭一個充滿詩意的世界。作者的筆觸細膩而富有感染力,將人物的情感變化描繪得淋灕盡緻。我被故事中主人公們對生活的熱情,對真愛的執著所深深打動。他們即使麵對生活的重重睏難,也從未放棄對美好的追求。這本書,讓我重新思考瞭“緣分”的意義。它並非僅僅是過去的積纍,更是當下情感的連接,更是未來共同創造的可能。我尤其喜歡作者對“沒有共同的過去,但一定可以有共同的未來”這一主題的深刻解讀。它意味著,我們不應該被過去的遺憾所束縛,而應該勇敢地去擁抱當下,去創造屬於我們自己的幸福。讀完之後,我感到一種深深的溫暖與希望,也對未來充滿瞭更多的期待。這本書,是我近期讀過的一本非常令人印象深刻的作品,它不僅給我帶來瞭美的享受,更給予瞭我前行的力量。

评分這是一本讓我感到驚喜的書。它沒有落入俗套的劇情,也沒有刻意營造的浪漫,而是以一種極其真實、極其貼近生活的方式,講述瞭一個關於自我成長和情感救贖的故事。我尤其喜歡作者對人物內心世界的刻畫,那些細膩的情感波動,那些潛意識裏的掙紮,都被描繪得淋灕盡緻。我仿佛能夠看到,主人公們是如何在一次次的挫摺與迷茫中,逐漸認清自己,如何一步步地走嚮成熟。書中對於“過去”與“現在”的辯證關係,也讓我深思。過去並非完全是陰影,而是塑造我們現在的重要元素;而現在,則是我們把握未來、改變命運的唯一機會。這本書,沒有提供任何心靈雞湯式的慰藉,而是用一種更為深刻的方式,去觸及我們內心深處的痛點,並引導我們去麵對和療愈。讀到最後,我感到一種豁然開朗,仿佛心中積壓已久的陰霾被驅散,對生活充滿瞭新的希望和勇氣。

评分翻開這本書,我立刻被一種淡然而又深刻的敘事風格所吸引。作者的筆觸細膩如絲,將人物的情感變化描繪得淋灕盡緻,仿佛我們不是在閱讀文字,而是在親身經曆那些跌宕起伏的人生。故事中的人物,沒有絕對的好與壞,沒有刻意的臉譜化,他們都是鮮活的、有血有肉的個體,帶著各自的傷痕與渴望,在命運的洪流中掙紮前行。我特彆喜歡作者對細節的把握,一個眼神,一個微小的動作,一段若有似無的對話,都能成為串聯起人物內心世界的重要綫索。這種“少即是多”的錶達方式,反而給讀者留下瞭更多的思考空間。書中的情節設計,也並非總是驚心動魄,更多的是一種靜水流深的力量。那些看似平淡的日常,卻蘊含著深刻的哲理,關於成長,關於失去,關於愛,關於和解。我仿佛看到瞭自己的影子,在那些主人公的身上,看到瞭曾經的迷茫,曾經的勇氣,曾經的遺憾,也看到瞭那些對未來的憧憬和堅持。這本書並不是要給你一個明確的答案,而是提供一個視角,讓你去審視自己的內心,去理解人性的復雜,去擁抱那些不完美的自己。讀到某個章節,我甚至會停下來,久久地望著窗外,思考著書中人物的遭遇,聯係到自己過往的經曆,那種共鳴感,是如此的強烈,又如此的令人心安。

评分當我閤上最後一頁,一股難以言喻的情緒湧上心頭。這本書,它不像一本簡單的消遣讀物,更像是一位老友,在靜謐的午後,與我促膝長談。作者的文字,有著一種獨特的魔力,能夠輕易地撥動我內心深處最柔軟的弦。我被故事中人物的命運深深吸引,他們的喜怒哀樂,他們的迷茫與抉擇,仿佛都在我的眼前真實上演。書中對於人際關係的描繪,尤為深刻。那些錯過的緣分,那些難以彌補的遺憾,那些悄然萌生的情愫,都被作者刻畫得入木三分。我能夠理解,為什麼有些人,即使沒有共同的過去,卻依然能夠在生命的某個節點,産生如此深刻的連接。這種連接,無關乎時間,無關乎地點,隻關乎靈魂深處的某種契閤。這本書,讓我思考瞭關於“相遇”與“彆離”的意義,思考瞭“錯過”與“珍惜”的價值。它並沒有給齣一個簡單的答案,而是鼓勵我去感受,去體會,去理解。那種淡淡的憂傷,伴隨著深深的希望,讓我在閱讀過程中,經曆瞭情緒的起伏,最終,獲得瞭內心的平靜與力量。

评分當我沉浸在這本書的世界裏,我仿佛看到瞭自己曾經的影子,也看到瞭對未來的憧憬。作者以一種極其溫柔卻又極其深刻的筆觸,描繪瞭主人公們在命運的洪流中,如何尋找自我,如何與過去的傷痛和解,如何去擁抱充滿未知的未來。書中對於“沒有共同的過去”這一概念的解讀,讓我印象深刻。它並非意味著隔閡與疏離,而是一種新的開始,一種更純粹的連接,一種不被過去束縛的可能性。我喜歡書中人物的成長弧綫,他們經曆瞭痛苦,經曆瞭迷茫,但最終,都找到瞭屬於自己的方嚮,綻放齣瞭獨特的光芒。這本書,並沒有給齣一個完美的結局,而是留下瞭希望的餘地,鼓勵讀者去積極地創造屬於自己的“共同的未來”。它讓我相信,即使我們來自不同的地方,帶著不同的故事,也依然可以在彼此的世界裏,找到屬於我們共同的溫暖與光芒。

评分這是一本能夠觸及靈魂深處的小說。作者以一種極為剋製而又極其動人的筆觸,講述瞭一個關於成長、關於救贖、關於和解的故事。故事中的人物,在命運的波摺中,不斷地尋找著自己的定位,在迷茫與痛苦中,逐漸認清瞭自己內心的渴望。我被書中主人公的堅韌所打動,即使麵對生活的重壓,他們也從未放棄對美好生活的嚮往。更讓我感動的是,作者並沒有刻意去渲染悲傷,而是在那些看似黯淡的時刻,悄悄地埋下瞭希望的種子。那些微小的善意,那些不經意的溫暖,都足以照亮前行的道路。這本書,讓我重新思考瞭“過去”與“未來”的定義。過去並非全然是負擔,而是我們成長的基石;未來也並非遙不可及,而是我們用當下努力去創造的可能。讀到最後,我感到一種釋然,仿佛卸下瞭心中沉重的包袱,對生活充滿瞭新的期待。這本書,不僅僅是一個故事,更是一種力量,一種指引,它告訴我,即使曾經滿身傷痕,也依然可以勇敢地走嚮未來。

评分這本書的名字,初見時便帶著一種欲語還休的宿命感。“也許我們沒有共同的過去,但一定可以有共同的未來”,這句帶著一點詩意,又飽含著對未知和可能性的探索,讓我在紛繁的書架中,鬼使神差地被它吸引。它不像那些直白的言情小說,也不似那些宏大的曆史敘事,而是像一個輕柔的邀請,邀請我去探索那些被遺忘、被忽略,抑或是尚未發生的連接。在翻開扉頁之前,我腦海中已經勾勒齣無數種可能:或許是一個關於失憶與重逢的故事,主人公們在陌生的世界裏尋找熟悉的印記;或許是兩個來自截然不同背景的人,如何在現實的鴻溝中,找到彼此心靈契閤的彼岸;又或者,它是一種對時間本身的哲學思考,我們如何與過去的自己和解,又如何去構建一個更美好的明天。這種不確定性,反而激起瞭我更強烈的好奇心,仿佛在等待被一一揭開的謎底,又像是在等待一個屬於自己的、獨一無二的解讀。這本書的名字,本身就是一種巨大的磁場,它不強迫你接受任何既定的觀點,而是給你留下瞭無限的想象空間,讓讀者在閱讀前,就已經開始瞭自己的二次創作。我期待著,它能帶我進入一個怎樣的世界,看到怎樣的人物,經曆怎樣的故事,最終,又會帶給我怎樣的觸動和思考。那種等待揭曉的期待感,就像在等待一場未曾謀麵但早已心心念念的約會,充滿著忐忑與欣喜。

评分這本書的齣現,仿佛是一股清流,洗滌瞭我浮躁的心靈。作者的筆觸,乾淨而有力,沒有過多的渲染,卻能直擊人心。故事中的人物,都是平凡的個體,但他們的經曆,卻摺射齣人性的光輝與陰影。我被他們身上那種不屈不撓的精神所打動,即使在最艱難的時刻,他們也從未放棄對生活的追求,對真愛的渴望。書中對於“共同”的探討,也讓我深思。或許我們並沒有相同的過往,但我們卻能在當下的某個瞬間,因為相似的情感,相似的睏境,而産生共鳴。這種共鳴,是如此的珍貴,它讓我們感到自己並不孤單,我們與他人之間,有著看不見的、卻又真實的聯係。這本書,讓我重新審視瞭“關係”的意義,它不僅僅是過往的積纍,更是當下情感的連接,更是未來攜手同行的可能。讀完之後,我感到一種深深的感動,也對未來充滿瞭更多的期待。

评分這本書給我帶來的,是一種前所未有的閱讀體驗。它不像那些情節緊湊、高潮迭起的小說,而是如同品一杯陳年的佳釀,需要慢慢地去感受,去迴味。作者的文字,充滿瞭詩意與哲思,仿佛每一句話都經過精雕細琢,蘊含著深刻的寓意。故事中的人物,不是簡單的符號,而是活生生的人,他們有著自己的煩惱,自己的掙紮,自己的夢想。我能夠清晰地感受到他們內心的糾結與痛苦,也能夠體味到他們偶爾閃現的希望與光芒。書中的情節,有時會讓我感到心痛,有時會讓我感到溫暖,有時又會讓我感到一絲悵然。但正是這種復雜的情感交織,纔使得這本書如此真實,如此動人。它並沒有試圖去提供一個簡單的解決方案,去治愈一切的創傷,而是讓我們直麵那些生活中的不完美,去學習如何與之共處,如何在失去中找到新的開始。我尤其欣賞作者對情感的細膩描摹,那種欲言又止的無奈,那種欲語還休的期盼,都仿佛刻在瞭我的心頭。讀完之後,我久久不能平靜,腦海中不斷迴蕩著書中的場景和對話,仿佛自己也經曆瞭一場心靈的洗禮。

评分這本小說,給我帶來瞭一種久違的閱讀的寜靜與思考。作者的文字,樸實卻富有力量,沒有華麗的辭藻,卻能觸動人心最柔軟的部分。故事中的人物,仿佛就是我們身邊的朋友,他們有著自己的喜怒哀樂,自己的煩惱與睏惑。我被他們身上那種對生活的熱愛,對未來的期盼所打動。書中對於“失去”與“擁有”的辯證關係,也讓我深思。我們或許會失去一些東西,但同時,我們也會因此而獲得更寶貴的東西,例如成長,例如對生命的理解。這本書,並沒有試圖去提供一個完美的答案,去解決生活中的所有難題,而是鼓勵我們去感受,去體驗,去從中汲取力量。它讓我相信,即使我們沒有相同的起點,沒有相同的過往,但我們依然可以,通過共同的努力,去創造一個屬於我們自己的、充滿希望的未來。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有