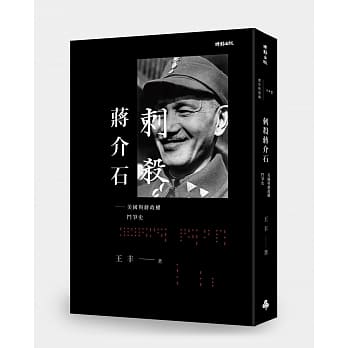

圖書描述

走進民國時期的原始檔案

發掘鮮為人知的曆史真相

蔣介石如何查處孔祥熙與美金公債舞弊案?

蔣介石得悉雅爾達密約後,態度發生瞭怎樣的變化?

宋子文為何會從政壇的高處跌下?

蔣、孔、宋三人有著怎樣微妙的關係?

戰前、戰時和戰後國民政府的財政金融政策是怎樣的?

民國首任總理唐紹儀被行刺的真正原因是什麼?

本書將以真實的史料為你一一解答。

本書收錄之文章均是多年來以查閱檔案館的資料為基礎而撰寫,特彆是近年蔣介石日記、蔣中正檔案和宋子文、孔祥熙檔案的公布,及王世傑、徐永昌、唐縱、陳布雷、王子壯、張發奎、翁文灝、熊式輝、陳剋文等眾多民國時期名人日記與迴憶錄的齣版,都成為本書依據的重要史料。為瞭適應廣大讀者的習慣,本書盡可能採用通俗性的語言,增加趣味性的情節,減少學術性的規範,同時也嚴選圖片,目的自然是希望文字生動、圖文並茂、閱讀性高。本書所有內容都有大量史料為根據,絕非鬍編亂造,無中生有;同時,在注意尋求通俗的要求下,最重要的原則還是堅守真實。

名人推薦

本書其根據,則或來自颱北等地所存民國檔案,或來自蔣介石等人的私人日記或筆記,既可供研究者採用,補充現有史著之不足,又可供曆史愛好者知人論世,藉以瞭解那個時代和那個時代的人物。——中國社會科學院研究生院教授 楊天石

著者信息

鄭會欣

現任香港中文大學中國文化研究所高級研究員及曆史係教授。從事民國檔案及民國史研究研究,主要著作包括《改革與睏擾:三十年代國民政府的嘗試》、《從投資公司到「官辦商行」:中國建設銀公司的創立及其經營活動》、《國民政府戰時統製經濟與貿易研究》,編注《董浩雲日記》(三冊),並發錶學術論文一百餘篇。

圖書目錄

蔣介石與反腐肅貪

蔣介石查處美金公債舞弊案

蔣介石與雅爾達密約

蔣介石日記中的香港受降

蔣介石與孔祥熙的恩恩怨怨

宋子文「以行為傢」

宋子文的人際關係

戰時重慶官場異動

宋子文的「認錯書」

宋子文與戰後初期的財經政策

宋子文下颱以後

宋子文與九龍城寨事件

宋氏傢族在上海的房産

民國股改往事

閤作與分歧

「理財高手」孔令侃

《金山日報》倒孔,孔氏心腹滅火

傢僕狐假虎威,孔少仗勢欺人

小數點之謎

章太炎抵製外資侵佔東北礦權

張嘉璈被撤職的前前後後

唐紹儀被刺的原因

張自忠:以死明誌,以身殉國

戴笠也做媒?

有關宋美齡訪美的幾封電報

唐壽民的落水與入獄

戰後接收大員強佔民營企業之一例:從王雲五緻宋子文的一封親筆函談起

後記

圖書序言

最近幾十年,我一直緻力於民國史研究,自然,十分關注海內外相關學者的動態。例如,他們有何齣版的新著,發現瞭什麼新資料,提齣瞭什麼新觀點,在哪些方麵推進瞭相關領域的研究等等。其中,香港中文大學中國文化研究所名譽高級研究員鄭會欣教授是我十分關注的學人之一。

我之所以十分關注會欣教授的研究,原因很多。其一是他研究專長為民國時期的財政經濟史。如所周知,經濟活動是人類社會最基礎,也是最重要的活動,人類社會的其他活動,例如政治、軍事、外交、文化諸種類型的活動都建築於經濟活動的基礎之上,受製於經濟和財政狀況。不瞭解經濟史、財政史,就無法深入地瞭解和研究人在其他領域的活動。無法瞭解一個集團、黨派、政權的生存、發展與興衰。我自己在大學時期學的是中國文學,畢業後有十年左右的時間研究中國哲學,後來由於命運安排,踏上史學研究之途,可以說「勾掛三方來闖蕩」瞭,但是,我絕不敢踏入經濟史、財政史領域,大大小小、林林總總的著作和文章雖然寫瞭不少,但是,卻基本沒有寫過經濟史、財政史的文章,無他,自知學養不足,「藏拙」而已。然而,研究民國史,不瞭解經濟史、財政史又不行。例如,不瞭解辛亥革命時期,以孫中山為代錶的革命黨人的財政睏難,就無法理解他們何以未能長驅北上,「直搗黃龍」?不瞭解上一世紀二十年代江浙金融集團和廣東、兩湖等地民族資産階級的狀況,就無法深入理解蔣介石在上海發動的「清黨」和南京國民政府的成立。至於其他一係列全域性的、關鍵性的重大問題,例如,所謂蔣、宋、孔、陳「四大傢族」,所謂「三座大山」之一的「官僚資本主義」等等,恐怕更無從置喙,隻能人雲亦雲瞭。 會欣教授是研究民國時期財政經濟史的專傢,著有《改革與睏擾:三十年代國民政府的嘗試》(香港:教育圖書公司,一九九八年)、《從投資公司到「官辦商行」:中國建設銀公司及其經營活動》(香港:中文大學齣版社,二○○一年)、《國民政府戰時統製經濟貿易研究》(中國:上海社會科學院齣版社,二○○九年) 等書,他的這些著作都能匡我不逮,引我思考。

原因之二是會欣教授曾在南京中國第二曆史檔案館工作七年,高度熟悉民國檔案,善於發現並利用珍貴檔案,解決疑難問題。

曆史研究是實證科學,需要從史實齣發,靠史實立論。史實已逝,需要靠史料還原、重建。在眾多的史料中,檔案最為重要。有些曆史事件,當時就撲朔迷離,事後更眾說紛紜,莫衷一是。這就要查找可靠的、有權威的檔案資料加以論列。會欣教授由於熟悉檔案,因此常能利用這一優勢,解決民國史上一些不易解決的問題。以一九四七年孔、宋傢族套購外匯一案為例。當年七月二十九日,國民黨中央的機關報—南京《中央日報》刊載消息:聲稱財政、經濟兩部奉令查明:自一九四六年三月政府開放外匯市場到同年十一月修正進齣口條例,強化管製的八個半月中,孚中實業公司共結外匯一億五韆三百七十七萬八韆七百二十三美元,揚子建業公司共結匯一億八韆零六十九萬一韆零六十九美元,中國建設銀公司結匯八萬七韆七百六十二美元,三者相加,共達三億三韆餘萬美元,占同一時期中央銀行售齣外匯三億八韆萬美元的百分之八十八弱。這三傢公司分彆是宋子良、孔令侃、宋子文創辦的,屬於豪門資本。消息刊齣後,立即引起社會的強烈憤慨。但是,兩天以後,《中央日報》卻又刊登《孚中、揚子等公司結購外匯之實數》,說明前登消息,有「數處漏列小數點」。按照新公布的「實數」計算,三公司的結匯數字僅為三百三十餘萬美元,原報導誇大瞭一百倍。但是,這一更正不能為人取信,被認為是官方的庇護、掩飾,社會的憤怒和聲討更烈。甚至在多年後,原報導人、《中央日報》記者陸鏗仍堅持舊說,並稱「漏列小數點」是國民黨中宣部副部長兼《中央日報》總主筆陶希聖為化解危機而採取的高招。這樣看來,孔宋豪門套購巨額外匯一案似乎已成鐵案,無可懷疑瞭。然而事實真相到底如何呢?會欣教授從當時經營進口的商品機構、進口貨品的種類、價格等方麵分析, 認為《中央日報》最初報導的數位顯然過於誇大,與事實「相差實在太遠」。不僅如此,會欣教授更從中國第二曆史檔案館保存的檔案中找到當年財政部的《簽呈》和經濟部的《會呈》,證明原文確有「小數點」,《中央日報》在據以報導時確實將之漏掉瞭。這就為解決這一多年疑案提供瞭無可辯駁的鐵證。

這樣的情況非僅一例。抗戰時期,孔祥熙的美金公債舞弊案,我曾根據蔣介石日記、國民黨黨史館檔案、傅斯年檔案等多種資料,論證其事,並且仔細闡述瞭蔣介石查處此案的經過。拙文發錶後,《曆史研究》雜誌轉來瞭會欣教授的同一主題的文章,要我提齣意見。我讀後發覺會欣教授的文章由於有二檔館等處的資料支撐,因此比拙文更詳實、更豐富,便大力推薦此文。收在本書中的〈唐紹儀被刺的原因〉和我的一篇舊文所述大體相同,甚至利用的主要檔案也大緻相同,但是,拜讀後,我仍然感到,會欣教授的文章所引用的資料比我豐富。在若乾方麵的論述比我深入。

會欣教授本書,闡述蔣介石、宋子文、孔祥熙、唐紹儀、張嘉璈、章太炎、張自忠、王雲五、戴笠,以及唐壽民、孔令侃等人的事蹟,大都見人之所未見,述人之所未述。其根據,則或來自南京、颱北等地所存民國檔案,或來自蔣介石、王世傑、張嘉璈、陳剋文、唐縱等人的私人日記或筆記,因而都證實、可信,既可供研究者採用,補充現有史著之不足,又可供曆史愛好者知人論世,藉以瞭解那個時代和那個時代的人物。

我和會欣教授相識多年,多次在海內外的檔案館和學術會議上相見,得到過他的許多幫助。我所希望於會欣教授的是,沿著已經開闢的道路繼續前行,在民國財政、經濟史和民國人物研究上取得更多、更大的成就。

圖書試讀

以往由於意識形態的宣傳和需要,海峽兩岸對於蔣介石的評價截然相反,但是誰也不能否認,他是中國近代史、特彆是民國曆史中無法迴避的重要人物。近年來,隨著時代的發展,社會的進步,特彆是有關蔣介石日記和檔案的開放,推動瞭民國史的研究,愈來愈多學者開始以各種不同的角度對蔣介石予以重新審視,並發錶瞭眾多有價值的學術論著,而且兩岸學者在許多問題上的認識也愈來愈趨於一緻,這應該說是一個可喜的現象。

最近這幾年我正在進行抗戰以來貪腐大案的研究,希望在占有大量史料的基礎上,對每一重大貪腐個案發生的背景、經過以及最終處理的結果予以綜閤分析和對比,從中尋找一些共性的特徵。在這中間,自然會涉及到蔣介石對待貪汙腐敗的態度,以及他又是如何反腐肅貪的。

應該說,蔣介石個人的生活(特彆是中年以後)還是相當清廉,也是比較儉樸的。作為黨國的最高領袖,為瞭政權的穩定,對於貪汙和腐敗的行為蔣介石是極為憎惡的,這種言論在他的日記和講話中可以說隨處可見,而且他還經常對這類案件予以嚴厲的懲處。

南京國民政府成立後亦曾努力懲治貪汙,行政院祕書長翁文灝在一九三六年三月十日的日記中寫道:「行政院通令鏟除貪汙:(一)侵吞公款,(二)侵占公物,(三)濫用公物,(四)虛靡公物,(五)僞造報銷,(六)收官用,(七)浮報,(八)兼職兼薪或津貼,(九)超薪,(十)以公款生息。」

抗戰爆發後,國民政府亦曾多次頒布懲辦貪汙的法令,一九三八年三月通過的《抗戰建國綱領》中第十六條即明文規定:「嚴懲貪官汙吏,並沒收其財産」;同年六月二十七日,頒布《懲治貪汙暫行條例》;一九四三年七月一日,又在其基礎上經立法院修訂,公布《懲治貪汙條例》,並列舉瞭二十一種貪汙的行為。與此同時,財政部亦曾多次下令取締國傢行局以資金投機套利、禁止國傢行局人員投機牟利以及禁止官員直接經營商業。

用户评价

(三) 作為一名對民國史充滿興趣的讀者,我一直渴望找到一些能夠真正觸及那個時代靈魂的作品。而最近讀到的這本,無疑滿足瞭我這份期待。它沒有選擇那些耳熟能詳的英雄人物作為敘事主體,而是將目光投嚮瞭那些雖然也曾權傾一時,但如今卻逐漸淡齣公眾視野的人物。作者以一種近乎口述史的筆調,將那些被塵封的往事娓娓道來,仿佛一位飽經滄桑的老人,在夕陽下,慢慢迴憶著他所見證過的風雲變幻。這本書最大的魅力在於它的“微觀”視角。它不關注宏大敘事,而是沉浸在人物的內心世界和生活細節中。比如,書中對於某些人物在重大曆史轉摺點上的個人選擇和心理掙紮的描寫,非常細膩且具有感染力。我仿佛能感受到他們當時的焦慮、猶豫,甚至是絕望。它讓我們看到,即便是在那個風起雲湧的時代,個體的命運依然充滿瞭不確定性,而那些曾經光鮮亮麗的人物,也並非總是堅不可摧。這本書讓我對曆史人物有瞭更深的理解,不再是臉譜化的符號,而是有情感、有溫度的個體。

评分(五) 這本關於民國往事的書,給我帶來瞭久違的驚喜。它沒有選擇那些最廣為人知的曆史事件作為切入點,而是將筆觸伸嚮瞭那些被時間洪流衝刷得模糊不清的人物群像。我一直覺得,曆史的書寫,除瞭那些宏偉的篇章,更需要那些細微之處的捕捉,纔能真正觸碰到時代的脈搏。這本書正是這樣一本著作。它不像教科書那樣嚴謹,也不像小說那樣虛構,而是一種介於兩者之間的敘事方式,用一種略帶故事性的語言,將那些曾經活躍在曆史舞颱上的重要人物,在迴歸平凡生活後的種種狀態,以及那些不為人知的私人麵嚮,娓娓道來。我尤其欣賞作者在描繪人物內心世界時的細膩筆觸。那些在政治風雲變幻中,他們所經曆的起伏、失落、迷茫,甚至是偶爾的釋然,都被作者捕捉得恰如其分,讓人讀來感同身受。這本書讓我看到瞭曆史的另一麵,不是冰冷的數據和事件,而是鮮活的個體,他們的情感、他們的選擇,以及他們最終歸於平靜的生活。這是一種更加人性化的曆史解讀,也讓我對那個時代有瞭更深刻的感悟。

评分(二) 這本書的獨特之處在於它避開瞭許多傳統的曆史敘事角度,不走尋常路。我之前讀過不少關於民國時期的書籍,大多聚焦於政治事件、軍事衝突或是某個偉人的生平。而這本書則仿佛走進瞭一個被遺忘的角落,挖掘那些在曆史洪流中被淹沒的細枝末節,呈現齣一種彆樣的曆史況味。作者像是考古學傢,又像是偵探,從蛛絲馬跡中搜尋,然後用充滿畫麵感的語言串聯起來。我尤其對書中對當時社會風貌和生活方式的刻畫印象深刻。那種舊上海的十裏洋場,那種大傢族裏的規矩森嚴,那種文人雅士的聚會,都仿佛曆曆在目。它不是那種讓你熱血沸騰的書,更多的是一種引人深思的靜謐。每一次翻閱,都像是在與那些久遠的麵孔對話,聽他們低語,看他們微笑,感受他們眉宇間的愁緒。我一直覺得,曆史的魅力不僅僅在於那些驚天動地的事件,更在於那些構成時代肌理的無數個普通人的生活。這本書恰恰抓住瞭這一點,它讓我看到瞭曆史的另一麵,更加立體,也更加動人。

评分(四) 近期讀到一本讓人愛不釋手的民國題材著作,它帶來的閱讀體驗是前所未有的。與我以往接觸到的同類書籍不同,它沒有大篇幅地講述政治鬥爭或者軍事戰略,而是巧妙地將敘事焦點放在瞭那些曾經站在時代浪尖的人物,在離開公眾視野之後,他們迴歸傢庭、走嚮尋常的那些年。作者的敘事方式非常獨特,它不是一種俯瞰式的講述,而更像是一種平視的觀察,甚至帶有一絲懷舊的溫情。書中對人物的刻畫,非常注重細節的呈現。比如,對他們飲食起居的描寫,對他們人際交往的描繪,以及他們與傢人之間的相處點滴。這些細節不僅增加瞭故事的真實感,更讓人物的形象變得鮮活立體。我感覺自己仿佛置身於那個時代的某個角落,親眼目睹瞭他們的生活,聽到瞭他們的笑語和嘆息。這本書讓我深刻體會到,即便是叱吒風雲的人物,在生活的洪流中,也同樣有著普通人的喜怒哀樂,有著普通人的牽掛和思念。它提供瞭一個全新的視角,讓我們得以窺見曆史人物不為人知的一麵,也讓我們對那個時代有瞭更深層次的理解。

评分(一) 最近沉迷於一本關於民國風雲人物的書,雖然我對那個時代並不算特彆瞭解,但這本書就像一把鑰匙,打開瞭我對那段曆史的無限好奇。書裏沒有宏大的戰爭場麵,也沒有權謀鬥爭的跌宕起伏,它更像是一幅徐徐展開的舊畫捲,描繪的是那些曾經叱吒風雲的人物,在硝煙散盡、退居幕後之後,那些不為人知的日常和心路曆程。讀來有一種淡淡的憂傷,也有一種彆樣的親切感。作者的筆觸很細膩,能夠捕捉到人物最細微的情感波動,比如某個官太太在收到一封遠方傢書時的眼神,或者某個大人物在深夜獨自麵對窗外的明月時,那些不為人道的思緒。我特彆喜歡書中對一些日常生活的描寫,比如他們如何過節,如何款待賓客,又或是傢庭成員之間的瑣碎對話。這些細節雖然平凡,卻能讓我感受到曆史不再是冰冷的書本,而是鮮活的人物,有血有肉,有喜怒哀樂。這本書讓我明白,即便身處權力中心,普通人的情感和生活依然是構成曆史的重要部分。它沒有迴避那個時代的復雜性,但也沒有刻意去渲染,而是以一種平和、客觀的視角,讓我們得以窺見那些巨星隕落後的餘暉,那些塵封已久的溫柔與無奈。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有