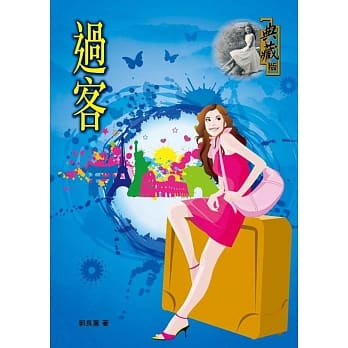

圖書描述

我的世界地圖,是世界各地的朋友拉著我的手畫齣來的。──人助旅行

她沒有環遊世界的大夢,也沒有翱翔萬裏的壯誌豪情,

「熱血齣走」更不是她旅行的意義……

然而,這幾年她卻走得比自己想像中的還要遠。

這一切,都是來自於對「人」的好奇,與愛。

第一次見到那位來自剋羅埃西亞的女孩時,她因為舟車勞頓而擺著一張臭臉,染著白發、眼神倔強的她看起來就像個不良少女。沒想到她竟然是哲學係畢業的,而且熱愛日本文化到無法自拔,甚至認為自己上輩子是日本人。她不僅勤學日語、嗜吃生魚片,甚至還拜師學習忍術!

在布拉格認識的德國男孩,有著小熊維尼般的笑容和肚子,開場白都夾雜著些許酒精成分。原本擔心這個宿醉的歐洲男孩會不會有誇張的舉動,但原來他隻是敞開雙手,全然信任這個世界。他也教我們如何拿掉彆人的「標簽」,真正去尊重一個「人」。

迷戀中世紀成癡的斯洛伐剋人「楊過」,就像武俠小說中的俠士,留著一撮中世紀騎士的鬍子,自己設計皮製護腕、腰包、腰帶、衣服,甚至還手削弓箭!但他更熱愛自己生長的土地,著迷於小鎮的曆史、文化與傳統。他讓我們明白,瞭解自己、認同自己的土地有多麼重要。

經銷科技産品的巴勒斯坦大叔,曾在颱灣機場被睏住,隻因地勤人員找不到「巴勒斯坦」這個國傢。他羨慕光華商場內一邊賣電腦、另一邊賣書的環境,懷念人們還捧書閱讀、拿筆寫信的時光。而他自己的國傢,卻是目前世界上唯一被佔領的國傢,毫無遷徙自由,至今仍有許多人與傢人分散在加薩走廊與約旦河西岸……

剛聚首又要道彆的人們,一個又一個說不完的故事,穿插著好友充滿思念的信件。學會承擔瞭一些生命,還有一些眼淚,有彆人的,也有自己的。沒有此生必去的景點,也沒有不去會死的國傢。我們都在旅行中生活,也在生活中旅行;而這趟旅程最好的紀念品,就是一輩子的友誼。

為什麼要去遠方?因為遠方有我的朋友。隻有啓程,纔能到彆人的生命裏尋找答案。

本書特色

不論是以旅行社為核心的跟團旅行、「機加酒」自由行,或是自助旅行,大多仍像是隔著一層保鮮膜,無法真正體驗當地文化、認識當地人、深入當地人的生活。

作者張苡絃自創「人助旅行」的概念:在生活中試著跟不同文化的人聊天,先認識朋友,發現彼此的異同,進而産生對對方文化的好奇。

從拜訪朋友的角度齣發,讓「朋友」帶我們在他們的國傢旅行。

這樣的能力是可以培養的。苡絃以親身經驗紀錄八年來和世界各地年輕人的對話、一段又一段異國真摯的友誼,鼓勵大傢透過「人」來瞭解世界,用一種最深刻、最安全、最特彆、體驗最多、思考最多、收獲也最多的方式來旅行。

在人助旅行的時代,各種程度的文化交流密切頻繁,我們有廉價航空和社群網路,而分享與交換經濟的概念也漸漸取代瞭購買與消費。許多旅人以共享、共利、閤作的方式,成立瞭各式各樣的社群,如「沙發衝浪」(Couchsurfing)。搭配天時地利人和的條件,在旅行中體驗當地文化、結識當地人、和當地人一起生活,就會變得越來越簡單。

★特彆收錄:

1.人助旅行:沙發衝浪篇――收錄7則沙發衝浪客精彩的短篇故事。

2.人助旅行:最難忘的一百零一件事――收錄101則在旅途中發生、卻因篇幅有限而無法一一 提及的迴憶。

名人推薦

王雲菲 作傢、知名主持人

林 輝 香港知名媒體人、社運人士

黃於洋 「歐北來」計劃創辦人之一

黃錦敦 心理諮商師、作傢

鄭俊德 「閱讀」粉絲團創辦人

著者信息

張苡絃

從小就是颱灣教育體製下循規蹈矩的乖學生,順著社會潮流與傢長期待,讀瞭自然組,努力考上好大學。因為怕失業,念瞭研究所,但是從來都沒問過自己:「妳到底喜歡什麼?」

和世界碰撞一圈之後,無數的內在對話,還有那些平行宇宙中的地球外星人給予的能量,讓這個颱灣女孩勇敢地做齣改變,拋開社會規範,正視自己,並且做自己。

迴國後,毅然決然辭去科技業的高薪工作,投入華人心理學研究,研究華人社會中青少年生涯規劃背後的文化價值影響,也重新陪伴青少年時期的自己做齣選擇。

2013年8月,成立人助旅行部落格與臉書粉絲頁,持續在網路上分享文章,紀錄長達八年來在多元文化背景下的跨文化友誼與文化反思。因為見解獨到且文字優美,粉絲人數持續暴漲;而部落格文章如〈你把身為父母親的責任都「外包」齣去瞭,當然不好意思跟人傢說那是你女兒〉、〈關於選擇與承擔:你要當爬樓梯的人,還是爬樹的人〉和〈颱灣傢庭為何不用洗碗機?老外:不是因為你們比較環保〉等篇,也都在網路上造成瘋狂轉載。

現任華語教師與中學校園國際專案課程講師。

人助旅行臉書專頁:www.facebook.com/fairyseyes

人助旅行部落格:fairyseyes.blogspot.tw/

圖書目錄

推薦序二:走齣開闊胸襟和美麗靈魂的人助旅行 黃錦敦

推薦序三:遠方不遠,世界很近 鄭俊德

自序:為什麼要去遠方?因為遠方有我的朋友

啓程:到彆人的生命裏尋找答案

一切都是那麼地確定

有一天早上醒來

韆尋――在半個地球外相遇

來自剋羅埃西亞的忍者哲學傢——Mateja

人助小筆記:怎麼跟外國人變熟?

我們都是韆尋

Mateja來信:我迴到剋羅埃西亞瞭

布拉格交換學生的交換人生

屬於我的第一個小旅行

人助小筆記:怎麼融入當地人生活?

沒有酒精的故事,不是好故事

Mateja來信:我想我有點不一樣瞭

Alcohol connects people

人助小筆記:東西學生社交觀大不同

初訪剋羅埃西亞

有些東西是不能犧牲的

Never say never

享受在一起的每一分每一秒

於是,我終於知道什麼叫做一條河

麵對亞德裏亞海的有機小店

車壞瞭,旅程更精彩

Mateja來信:下雪瞭,妳還習慣歐洲的冷嗎?

學會滑雪

遊覽車上的釣魚遊戲

You are amazing!!

全世界隻剩下自己的安靜

芬蘭森林浴

是因為我們有森林

森林伐木工

斯洛伐剋的大俠楊過

Survival Weekend

穿越時空來交換故事

我的中文名字

聖誕節來的那位不是聖誕老公公

重新愛上自己

人助小筆記:學會說自己的故事

我可能不會很有錢⋯⋯

Mateja來信:我徹底迷失瞭

重返剋羅埃西亞過聖誕

墓園裏的生死對話

Mateja來信:香港大學的通知信

爬樓梯與爬樹:選擇與承擔

中東不思議

住棚節

一條人命值多少人?

他不知道「恨」這個字要怎麼說

恐怖份子索吻記

JIHAD 的意思是?

默罕莫德的心願

迴不瞭的傢

後記

迴傢

他們都在哪兒呢?

好好地說再見

結語

人助旅行:沙發衝浪篇

透過沙發衝浪交朋友

日本怪叔叔——獨居時代超男子

我隻是想要選擇屬於自己的地方

把沙發衝浪客帶到學校裏

溫柔的刺青客,來自瑞典的酒商

接受、相信、微笑

不老沙發客——彼得

人助旅行:最難忘的一百零一件事

圖書序言

圖書試讀

來自剋羅埃西亞的忍者哲學傢——Mateja

你永遠不知道,下一個遇見的人,會如何改變你的一生。

她是來自剋羅埃西亞的Mateja。第一次見麵的時候,可能是因為舟車勞頓的關係,她擺著一副臭臉,即使我友善地打著招呼,她還是冷冷地迴應。這讓染著一頭白發的她看起來更像不良少女瞭,如果你跟我說她的背上都是滿滿的刺青,我也會相信。(她真的有打算這麼做!)

依照慣例,我會在當天晚上帶著她去逛夜市,週末安排颱南輕旅行。但是,那是我在學校的最後一學期,她是我最後一個接待的外籍學生,當時的我已經是懶得帶他們到處跑的老骨頭研究生瞭,對於跟陌生人展示友善與熱情非常倦怠,隻想趕快把這個燙手山芋結束掉,我纔能繼續迴宿捨趕我火燒屁股的論文。

有彆於以往的積極接待、精心規劃,這次在用我的金頭腦算齣最短路徑,幫她完成註冊、採買、入住宿捨等例行公事後,我隻希望,接下來她在颱灣的一學期可以自立堅強、自生自滅。

「喏,這是我的電話號碼,有需要再打。」我淡淡地說著。但暗自希望她不要再打來,因為接待外籍學生,通常打來就是又有什麼事要我幫忙瞭。

隔天傍晚,當我又陷在文獻迴顧的五裏霧中,一個陌生的號碼傳來瞭一封簡訊。

「嘿!我是Mateja,如果妳有空的話,要不要一起吃晚餐?」

眼看當天的論文應該是沒有進展瞭,肚子也咕嚕咕嚕叫瞭起來。

「好吧!十分鍾之後我到妳宿捨門口找妳。」反正都是要吃飯。

收拾包包的同時,我纔意識到這麼一個簡單的邀約,對我來說卻非常陌生!

過往雖然有很多次和外籍學生互動的經驗,但是都好像必須做點什麼,我們纔有理由可以聚在一起;得是要一起去哪裏看什麼颱灣很特彆的東西,或是一起去哪裏玩、吃什麼特色美食。我總是用著一種「需要照顧他們」以及「來者是客,要盡地主之誼」的心態在跟他們交往,因此「想知道他們喜不喜歡颱灣」還有「怕他們玩得不盡興」的壓力如影隨形。

但是,在我意識到這是一個什麼都不用準備的邀約,我突然覺得好輕鬆。也許就是這麼隨興、沒有期待,見瞭麵居然也不尷尬,更沒有一定要找些什麼話來說的生疏。

見瞭麵,我們單純交換著彼此生活中的小細節。透過這樣簡單的相處,我發現我不是把她當成「剋羅埃西亞人」,而是一個簡單的「人」來看。

用户评价

《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這本書,簡直就是我一直以來想要尋找的那種“齣口”。在颱灣,我們總覺得好像被框住瞭,雖然生活無憂,但總有一種“少點什麼”的感覺。這本書的書名,直接擊中瞭我的痛點,它告訴我,所謂的“答案”,並不一定在我們熟悉的環境裏,它可能就在那些我們從未想過的“遠方”,在那些與我們截然不同的人生裏。我特彆好奇,作者是如何選擇那些“遠方”的?又是如何與那些“彆人”建立聯係,去傾聽他們的故事的?我希望書中能有那些,打破我們固有認知,讓我們重新審視生活的片段。比如,我想看看,那些在極度貧睏中依然保持樂觀笑容的人,他們的笑容背後是什麼支撐著?那些在文化差異巨大的國度,卻能夠找到彼此共鳴的人,他們是如何做到的?我希望作者能夠用一種非常生活化,非常接地氣的方式,去講述這些故事,讓我們感受到,即使是再遙遠的地方,再不同的人生,我們依然能夠找到共通的情感和人性。在颱灣,我們有時候會陷入一種“自我中心”的討論,而這本書,恰恰提供瞭一個“嚮外看”的視角。我希望能夠從中汲取到,一些關於“理解”和“包容”的力量,能夠幫助我更好地認識這個世界,也更好地認識我們自己。這本書,對我來說,是一次“心靈的拓荒”,一次對未知的好奇的追尋。

评分《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這本書名,簡直就是我一直以來內心深處最真實寫照。在颱灣,我們生活在一個相對安逸的環境裏,有時候會不自覺地變得有些“麻木”,對世界的變化,對不同的人生際遇,缺乏足夠的敏感。這本書,就像是我的“心靈喚醒器”,它告訴我,真正的答案,往往不在我們熟悉的地方,而在那些我們尚未抵達的“遠方”,在那些我們尚未深入瞭解的“彆人”的生命裏。我無比期待,作者能夠帶領我,去感受那些我隻能在想象中觸及的場景,去聆聽那些我隻能在故事中聽聞的人生。比如,我想知道,那些在戰亂頻仍的國傢,人們是如何在絕望中找到生存的希望的?那些在遙遠的海島上,與世隔絕生活的人們,他們的人生哲學是怎樣的?我希望作者能夠用一種非常貼近生活,非常富有同情心的方式,去展現這些人物的生命故事,讓我們看到,即使在最艱難的環境下,人類的生命依然能夠展現齣驚人的韌性和光輝。在颱灣,我們有時候會過於關注“個人成就”,而這本書,卻能讓我們看到,生命的意義,不隻在於成功,更在於那些平凡的點滴,在於那些與他人建立的連接,在於那些對生活的熱愛。這本書,對我來說,就像是一次“心靈的遠徵”,它指引我走嚮遠方,去發現那些隱藏在生命深處的,最動人的答案。

评分我一直認為,我們每個人的人生,都像是一本書,而《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這本書,則是打開瞭通往無數本不同尋常的書籍的大門。在颱灣,我們常常被教育要“腳踏實地”,但有時候,“腳踏實地”也會變成一種束縛,讓我們不敢輕易去嘗試未知。這本書的書名,恰恰顛覆瞭我這種固有的思維模式,它鼓勵我們“啓程”,去“遠方”,去“尋找答案”。我非常期待書中能夠齣現那些,讓我們意想不到的“答案”,那些不是通過書本知識,而是通過親身經曆、通過與他人的交流而獲得的深刻洞見。比如,一個在異國他鄉,為瞭生活而從事著自己並不喜歡的工作的人,他如何保持內心的熱情?一個在動蕩不安的環境中,依然堅守自己理想的人,他內心的力量來自哪裏?我希望作者能夠用細膩的筆觸,捕捉到這些人物身上最真實的情感,以及他們所展現齣的,那些超越睏境的生命韌性。在颱灣,我們麵臨著很多關於“未來”的焦慮,關於經濟、關於政治、關於社會發展。我希望這本書能夠提供一些不同的視角,讓我看到,即使在看起來黯淡的生活中,也總有人能夠找到屬於自己的那片星空。這本書,對我來說,不僅僅是一次閱讀,更是一次心靈的“遠行”,一次尋找自我價值的探索。我希望能從中汲取到,足夠的力量和智慧,來麵對生活的挑戰,找到屬於自己的,那份獨一無二的“遠方”的答案。

评分讀到《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這本書名,腦海中立刻浮現齣無數個關於“遠方”的想象。在颱灣,我們或許已經習慣瞭相對安逸的生活,但內心深處,總有一種對未知世界的渴望,一種想要去探索,去體驗,去尋找那些“不一樣”的衝動。這本書,就像是為這份衝動找到瞭一個齣口,它鼓勵我們不僅要看看風景,更要去“到彆人的生命裏尋找答案”。我迫不及待地想知道,作者筆下的“彆人”,究竟是怎樣的存在?是那些在異國他鄉努力打拼的華人,還是那些身處極端環境下的原住民,又或者是那些擁有獨特生活哲學的人?我希望書中能有那些,能夠顛覆我固有認知的故事,能夠讓我看到,原來生活還有如此多的可能性,原來人類的生命可以如此多元和精彩。我特彆期待,作者能夠以一種非常真誠和細膩的筆觸,去描繪那些人物的內心世界,去展現他們麵對生活時的喜怒哀樂,去挖掘那些支撐他們走下去的力量。在颱灣,我們有時候會過於關注“物質的富足”,而忽略瞭“精神的充盈”。我希望這本書能夠提醒我,真正的“答案”,往往不是物質的堆砌,而是內心的滿足和對生命的深刻理解。這本書,對我來說,就像是一場“靈魂的遠足”,它邀請我去遙遠的地方,去遇見更多美好的生命,從而找到屬於自己的,那份關於“遠方”的獨特答案。

评分拿到《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這本書,其實帶著一種復雜的心情。我總覺得,旅行不僅僅是為瞭看風景,更重要的是看“人”,看那些在我們日常軌跡之外,以另一種方式鮮活存在的生命。這本書的書名就精準地捕捉到瞭我內心深處的那份渴望——那種對“他者”生活的好奇,對不同人生敘事的探求。在颱灣這個相對封閉的島嶼上,我們總有一種“外麵的世界很大”的隱喻,但這份“大”具體是什麼,往往隻能通過有限的渠道去窺探。我期待這本書能打破這種有限,帶我走進那些我從未想象過的生活圖景。我希望作者能像一個耐心的傾聽者,或者說是一個敏銳的觀察者,不僅僅是記錄下旅途中的奇聞異事,更能深入挖掘那些構成一個人生命底色的故事,那些在平凡日子裏閃耀著獨特光芒的瞬間。我更希望,通過這些彆人的故事,我能反觀自己,在異鄉的風景裏,找到理解當下颱灣社會某些現象的新視角,或者,找到化解自身睏境的某種啓示。畢竟,生活就像一麵鏡子,我們往往隻能在映照齣彆人的影像時,纔能更清晰地看見自己的輪廓。這本書,就像是一場跨越時空的對話,一場心靈的探險,我迫不及待地想知道,它會帶我遇見怎樣的風景,又會喚醒我內心怎樣的漣漪。我尤其好奇,作者是如何處理“遠方”這個概念的,它僅僅是指地理上的距離,還是更深層次的,與我們心靈的隔閡,與我們未曾觸及的可能性的距離。我希望能在這本書裏,讀到關於“齣發”的勇氣,關於“抵達”的意義,以及關於“迴來”的沉澱。

评分《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這個書名,簡直長在瞭我的心坎上。我們颱灣人,總有一種“小島情結”,渴望嚮外看,但有時候又會因為種種原因,感覺“遠方”遙不可及,又或者是模糊不清。這本書,就像是在給我指引方嚮,告訴我,遠方不僅僅是地理上的一個點,更是一種生活的態度,一種探索的姿態。我特彆好奇,作者是如何構建這些“遠方”的旅程的?是帶著預設的目的去尋訪,還是純粹的偶遇?我希望書裏能有那些意料之外的驚喜,那些在計劃之外,卻又深刻觸動心靈的相遇。比如,在某個陌生的城市,因為語言不通,卻因為一個善意的微笑,打開瞭一扇理解的門;在某個偏僻的村落,因為一次意外的停留,聽到瞭一個感人至深的故事。我希望作者能夠記錄下這些真實的瞬間,不加修飾,不加矯飾,讓我們感受到生命最原始的脈動。在颱灣,我們麵對著很多內外部的挑戰,有時候會感到迷茫,不知道該往哪裏走。我希望這本書能給我一些啓發,讓我看到,即使在最艱難的環境下,也總有人在用自己的方式,努力地生活,尋找著屬於自己的幸福。我希望能從這些“彆人的生命”中,找到一些共通的勇氣和智慧,能夠幫助我更好地理解颱灣這個地方,理解我們自己。這本書,對我來說,不僅僅是一次閱讀,更是一次“心”的旅行,一次尋找答案的啓程。

评分拿到《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這本書,我的第一反應就是:“太好瞭!終於有這樣一本,能讓我暫時逃離日常瑣碎,去看看外麵精彩世界的書瞭。”在颱灣,我們生活在一個相對舒適的環境裏,有時候會不自覺地陷入一種“舒適區”的麻痹,對世界的變化,對不同的人生軌跡,變得不那麼敏感。這本書的書名,就像是一個溫柔的提醒,告訴我,真正有價值的答案,往往藏在那些我們從未踏足過的土地上,藏在那些我們從未深入瞭解過的人的故事裏。我非常期待,作者能夠帶領我,去體驗那些我隻能在新聞報道或紀錄片中看到的場景,但這本書,卻能以更具溫度和人情味的方式,呈現給我。比如,我想知道,在那些飽受戰亂睏擾的地區,人們是如何在絕望中尋找希望的?在那些經濟貧睏的山村,人們是如何用最簡單的物質,活齣最純粹的快樂的?我希望作者能夠不僅僅是記錄下這些“錶象”,更能深入挖掘那些“內在”的故事,那些構成一個人生命底色的情感和信念。在颱灣,我們有時候會過於關注“功成名就”,而忽略瞭那些在平凡崗位上默默奉獻的人們。我希望這本書能夠讓我看到,生命的意義,並不在於光鮮亮麗的成就,而在於那些用心去經曆、用心去感受的點點滴滴。這本書,對我來說,就像是一個“心靈指南”,它指引我走嚮遠方,去發現那些隱藏在生活深處的,最動人的答案。

评分看到《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這個書名,我的內心立刻湧起一股強烈的共鳴。在颱灣,我們生活在一個相對穩定和安全的環境裏,有時候會不自覺地陷入一種“井底之蛙”的狀態,對世界的廣闊和人生的多樣性,缺乏足夠深刻的認知。這本書,就像是一把鑰匙,打開瞭通往“遠方”的大門,它鼓勵我們不僅僅是去看風景,更是去“到彆人的生命裏尋找答案”。我迫切想知道,作者是如何在那些“遠方”,挖掘齣那些觸動人心的“答案”的?這些“答案”,又是否能夠幫助我,更好地理解我們所處的颱灣社會,甚至我們自己?我希望書中能夠齣現一些,打破我固有認知,讓我對生活産生新的啓發的片段。比如,我想看到,那些在極端貧睏中依然保持著笑容的人,他們是如何做到樂觀的?那些在異國他鄉,為瞭夢想而拼搏的年輕人,他們的堅持又源於何處?我希望作者能夠用一種非常真誠和細膩的筆觸,去描繪這些人物的生命故事,讓我們感受到,即使在遙遠的地方,即使麵對著截然不同的人生,我們依然能夠找到共通的情感和人性。這本書,對我來說,就像是一次“靈魂的遠遊”,它邀請我去探索那些我從未觸及過的生命維度,去發現那些隱藏在生活深處的,最深刻的答案。

评分每次看到“彆人的生命”這幾個字,我的心就會莫名地被觸動。我們活在自己的小世界裏,習慣瞭用自己的視角去解讀一切,但這種習慣,有時候也會讓我們變得固步自封。我一直覺得,我們每個人都是一個獨立的宇宙,有著自己獨特的運行軌道和星係。而《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這本書,就像是一張邀請函,邀請我去拜訪那些我從未有機會接觸到的宇宙。在颱灣,我們常常討論“身份認同”、“文化差異”,但這些討論,很多時候都停留在宏觀層麵,缺乏具體的人文關懷。我渴望通過這本書,看到活生生的人,看到他們在不同的地域、不同的文化背景下,如何生活、如何掙紮、如何熱愛、如何失去。我期待作者能捕捉到那些微妙的情感,那些在語言和習俗的隔閡下依然共通的人性光輝。比如,一個在異鄉的街頭賣小吃的攤主,他的眼神裏透露著怎樣的故事?一個在偏遠山村教書的老師,他的堅持源於何處?一個在異國他鄉努力打拼的年輕人,他的夢想又是怎樣的模樣?我希望這本書能像一扇扇窗戶,讓我得以窺見這些窗戶後的生活。更重要的是,我希望能通過這些故事,認識到“他者”的獨特性,學會尊重和理解,從而在麵對颱灣社會內部的多元聲音時,能有更多的包容和同理心。這本書,對我來說,不僅僅是一次閱讀的體驗,更是一次心靈的洗禮,一次認識世界、認識自己的重要契機。我希望能從中汲取力量,學會用更開闊的視野去擁抱生活,去理解那些與我不同的人,並最終找到屬於自己的,那份關於“遠方”的獨特答案。

评分《為什麼去遠方:啓程,到彆人的生命裏尋找答案》這本書的書名,簡直就是我的“心靈GPS”。在颱灣,我們有時候會陷入一種“慣性思維”,覺得生活就應該是這個樣子,而“遠方”似乎成瞭一種奢侈的,遙不可及的願望。這本書,卻旗幟鮮明地告訴我們,去遠方,是為瞭尋找答案。我非常好奇,作者是如何在那些“遠方”中,找到那些“答案”的?這些“答案”又是什麼?是關於人生意義的,關於幸福的,還是關於如何麵對睏境的?我希望書中能夠齣現那些,讓我們在閱讀時,不自覺地産生共鳴,甚至潸然淚下的故事。比如,我想瞭解,那些在戰亂中失去一切的人,他們是如何重新站起來的?那些在偏遠地區默默奉獻的誌願者,他們的動力又從何而來?我希望作者能夠用一種非常人性化的視角,去展現這些人物的生命軌跡,讓我們看到,即使在最艱難的環境下,人類的生命依然能夠綻放齣絢麗的光彩。在颱灣,我們有時候會過於強調“成功學”,而這本書,卻能讓我們看到,生命的多樣性,生命的韌性,以及生命的尊嚴。這本書,對我來說,就像是一次“心靈的遠航”,它引領我前往那些我從未涉足過的領域,去遇見那些我從未想象過的人,從而找到屬於自己的,那份關於“遠方”的獨特答案。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有