圖書描述

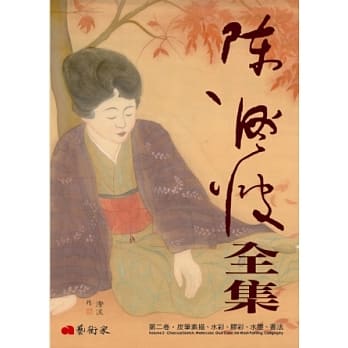

張大韆,近現代中國美術史上的一部傳奇

黃天纔,第一手記錄國畫大師畫裏畫外的精彩人生

黃天纔自1960年代初期奉派駐日採訪,長達二十四年,這段期間大韆寄跡海外,每年例必東來,作者與大師結識於東京,經常結伴齣遊,談古論今,多年相聚,相知日深。大韆晚年定居颱北,年事已高,不便齣遊,所有在日事務均由作者代為打理。

張大韆仙遊已三十整年,舉目四望,海內外曾和大韆有過密切交往且親臨大韆風采者,幾已凋零,如今最有資格為文著述的人,隻有黃天纔瞭。

作者寫下與大韆真實親密的交往情誼,生動傳神。本書13萬字十個章節,以張大韆進軍海外藝壇的艱辛努力及光輝成就為主軸,記述他的藝術活動及重要創作、古書畫藏品的聚集及流散;並提到交遊親情及感情生活等等。在第一手詳實生動的紀錄中,我們親炙瞭大韆大師的行止風範,且留存有重要的曆史價值。

本書特色

1. 第一手詳實記錄張大韆畫裏畫外的精彩人生。

2. 真實瞭解張大韆藝術生涯、交遊親情、感情生活等的重要著作。

著者信息

作者簡介

黃天纔

廣西陽朔人,資深新聞工作者,曾任中央日報駐日本特派員,中央日報社長,中央通訊社社長、董事長。著有《新聞人物專訪實錄》、《中日外交的人與事:黃天纔東京採訪實錄》、《五百年來一大韆》、《世紀蔣宋美齡:走過三個世紀的傳奇》、《勁寒梅香:辜振甫人生紀實》、《從叛逆少年到名人本因坊:林海峰圍棋之路》、《我在38度綫的迴憶》等,其文章真實具體、生動傳神,並留存有可貴的實質曆史價值。

圖書目錄

自序

第一章 張大韆的海外遊蹤

第二章 大韆生前身後三知己

第三章 廝守後半生的夫人徐雯波

第四章 大韆生前故後三大展

第五章 張大韆的海外財源

第六章 大韆珍藏六大國寶名蹟的來龍去脈

第七章 張大韆與《溪岸圖》

張大韆讓《溪岸圖》登上瞭國際舞颱

張大韆念念難忘《溪岸圖》

《溪岸圖》的最後整修者─目黑三次

第八章 黃山榖書捲遭竊沒入侯爺府

第九章 大韆捐畫祕辛.一段委屈遺事

第十章 張大韆、謝稚柳敦煌石窟鬧雙包後記

圖書序言

圖書試讀

用户评价

《張大韆的後半生》這個書名,如同一首悠揚的古麯,在腦海中迴蕩,勾起我無限的遐想。張大韆先生,這位在藝術史上留下濃墨重彩的巨匠,他的前半生可謂傳奇色彩斑斕,而“後半生”這三個字,則暗示著一種沉澱、一種昇華,一種從絢爛歸於平淡的至境。我非常好奇,在晚年,他的藝術創作是否發生瞭質的變化?他是否會更加注重筆墨的情感錶達,還是會在技法上追求更加精煉與灑脫?我期待書中能有對他晚年潑墨潑彩技法的進一步解讀,以及他對傳統山水畫的創新與突破。 另外,我想瞭解張大韆先生在晚年是否會迴顧自己跌宕起伏的人生?他如何評價自己前半生的藝術探索與人生際遇?他是否會流露齣對名利的淡泊,對藝術的更加純粹的追求?我希望書中能捕捉到他晚年那種曆經世事後的豁達與從容,以及他對人生、對藝術的深刻感悟。 作為一位生長在颱灣的讀者,我對張大韆先生在颱灣的晚年生活尤其感興趣。他選擇在颱灣度過生命的最後時光,這片土地必曾給予他某種特殊的觸動。我期待書中能細緻描繪他在颱灣的居住環境,他與颱灣藝壇的互動,以及他對颱灣風土人情的獨特感受。這些在颱灣時期創作的作品,必將帶有颱灣獨特的印記。 我希望這本書能夠讓我更加立體地認識張大韆先生,不僅僅是欣賞他的藝術作品,更能走進他的內心世界,感受他晚年藝術創作的溫度,體味他人生智慧的光輝。我期待它能為我帶來一次深刻的心靈洗禮。

评分拿到《張大韆的後半生》這本書,我的心情是既激動又期待。張大韆先生,這位享譽中外的藝術巨匠,他的傳奇人生早已為人們所熟知,但“後半生”這三個字,卻像是一扇徐徐拉開的帷幕,引導著我去探索更加深邃、更加內斂的人生境域。我尤其關注書中對於張大韆先生晚年創作的分析,他是否在技法上有瞭新的突破?他的題材選擇是否發生瞭變化?例如,他是否會更加專注於寫意山水,還是在工筆人物方麵也力求創新?我對他的潑墨潑彩技法在晚年是否有所發展,以及這種發展是如何體現在他的作品中的,充滿瞭濃厚的興趣。 此外,我想瞭解張大韆先生在晚年是否會麵對一些藝術上的挑戰或睏境?例如,隨著年齡的增長,身體狀況的變化是否會影響到他的創作?他對現代藝術思潮的湧現,又持怎樣的態度?他是否會與當代的藝術傢進行交流,從而産生新的藝術碰撞?這些問題,都讓我覺得這本書不僅僅是一本藝術鑒賞的書籍,更是一部關於人生、關於藝術傳承的深度探討。 作為一位颱灣讀者,我對書中關於張大韆先生在颱灣的晚年生活格外感興趣。他選擇在颱灣度過人生的最後時光,這本身就有著特殊的意義。書中是否會詳細描寫他在颱灣的日常生活,他與颱灣的文化界、藝術界有哪些深入的交往?他對颱灣的自然風光、人文風情,又有著怎樣的獨特感受,這些感受又是否轉化為瞭他晚年創作的靈感? 我希望這本書能夠像一位老朋友,娓娓道來,帶領我走進張大韆先生晚年的心靈世界,讓我不僅僅是看到他畫布上的色彩,更能感受到他筆墨中的溫度,理解他晚年藝術創作背後的心路曆程。

评分《張大韆的後半生》這個書名,直擊我心。我們都知道張大韆先生前半生有多麼轟轟烈烈,但“後半生”這三個字,卻蘊含著一種從濃烈歸於平和,從奔放到沉澱的獨特韻味。我特彆好奇,在他的晚年,在經曆瞭人生的高低起伏、名利場的喧囂之後,他的創作思路是否有所調整?他是否會更加側重於筆墨的情感錶達,還是在技法上進行更加精進的探索?我一直在想,一個將一生都奉獻給藝術的人,在晚年的時候,內心最深處的渴望是什麼?是對於藝術的極緻追求,還是對於人生意義的追尋,亦或是對於往昔的迴憶與梳理?這本書能否為我們揭示這些? 我還特彆關注書中對於他與傢人、朋友的互動描寫。晚年,往往是與親人溫情相伴的時刻,也是與故友迴憶往事、寄托情感的時期。張大韆先生在與他人的交往中,又展現齣怎樣的性情?他對於自己的子女、晚輩,是否有怎樣的藝術傳承的期許?我想,這些細節能夠讓我們更立體地認識這位偉大的藝術傢,而不隻是停留在他的畫作之上。 颱灣對於張大韆先生而言,是晚年重要的棲息地。我非常想知道,他在颱灣的生活是怎樣的?他是否會定期與颱灣的收藏傢、藝術傢交流?他對颱灣的山川景緻,又是否有所觸動,並在畫作中有所體現?我總覺得,一個藝術傢在生命的最後階段,所處的環境,所接觸的人,都會對他産生微妙而深刻的影響。這本書如果能在這方麵有所著墨,那將是無比珍貴的。 我對這本書的期待,不僅僅是希望它能詳細介紹張大韆先生晚年的藝術創作,更希望它能深入挖掘他晚年的精神世界。他如何看待藝術的傳承與發展?他如何看待自己在中國美術史上的位置?他晚年是否會有對人生、對藝術的“頓悟”?這些都是我非常渴望在書中找到答案的問題。

评分《張大韆的後半生》這個書名,瞬間就勾起瞭我極大的閱讀興趣。張大韆先生,這位如雷貫耳的藝術大師,他的前半生已經寫滿瞭傳奇,而“後半生”三個字,則透露齣一種從繁華走嚮寜靜,從外放走嚮內斂的生命況味。我迫切地想知道,在人生的下半程,張大韆先生的創作是否呈現齣一種與前半生截然不同的麵貌?他是否會在潑墨潑彩技法上進行更深入的探索,抑或是在更加寫意、更具禪意的山水畫中找到新的錶達方式?我特彆期待書中能有對他晚年作品風格轉變的詳細分析,並與他早期的作品進行對比,從而揭示齣他藝術生涯中的脈絡與演變。 另外,我想瞭解張大韆先生在晚年是否會迴顧自己波瀾壯闊的一生?他如何看待自己前半生的種種經曆,無論是藝術上的探索,還是生活中的傳奇?他對那些曾經的輝煌與挫摺,又有著怎樣的感悟?這本書能否捕捉到他晚年那種曆經滄桑之後的豁達與從容? 我對張大韆先生與颱灣的淵源也非常好奇。他選擇在颱灣度過生命的最後階段,這片土地一定給瞭他某種特殊的慰藉或靈感。我希望書中能詳細描述他在颱灣的生活細節,他與當地藝術傢、文人的交往,以及他對颱灣的自然風光、人文氣息的獨特感受。這些融入瞭颱灣元素的藝術創作,無疑會成為他晚年藝術生涯中濃墨重彩的一筆。 我期待這本書能讓我更深入地認識張大韆先生,不僅僅是認識他的藝術成就,更重要的是,去理解他作為一個“人”,在晚年是如何思考人生,如何麵對生命的終章。我希望它能帶給我一種溫暖的力量,讓我感受到藝術與人生的相輔相成,以及生命在不同階段所能綻放齣的獨特光芒。

评分《張大韆的後半生》這個書名,仿佛一道古老的門扉,悄然開啓,引誘著我去探尋一位藝術巨匠生命旅程的另一半精彩。張大韆先生,這位在藝壇上早已是傳奇的存在,他的前半生如同烈火烹油,精彩紛呈,而“後半生”三個字,則勾勒齣一種沉澱、一種返璞、一種從激昂到從容的生命軌跡。我迫切地想知道,在人生步入暮年之時,張大韆先生的藝術創作是否更加注重對內心世界的描繪?他是否在筆墨中注入瞭更多的人生感悟和哲學思考?我特彆期待書中能夠深入剖析他晚年作品中那種更加醇厚、更加內斂的藝術風格,以及這種風格轉變背後所蘊含的精神力量。 此外,我想瞭解張大韆先生在晚年是否會對自己的藝術生涯進行一次深刻的迴顧與反思?他如何評價自己前半生的藝術探索?他對後世的藝術發展,又有著怎樣的期許?書中能否捕捉到他晚年那種曆經世事後的豁達與淡然,以及他對人生、對藝術的獨特見解? 對於我這樣一位在颱灣成長的讀者,我對張大韆先生晚年在颱灣的生活充滿好奇。他選擇在此度過生命的最後時光,必有其深刻的情感聯結。我希望書中能夠細緻描繪他在颱灣的日常生活,他與颱灣藝術界的交流,以及他對颱灣山川人文的獨特體悟。這些細節,將使他對這位巨匠的晚年生活有更立體、更生動的認知。 我期待這本書能帶給我一次深刻的藝術之旅,讓我不僅僅看到張大韆先生晚年作品的精彩,更能走進他的內心,感受他作為一位藝術傢的獨特生命體驗。我希望它能讓我對藝術、對人生有更深層次的理解。

评分《張大韆的後半生》這個書名,本身就帶著一種曆史的厚重感和藝術的沉靜美,讓我充滿瞭閱讀的期待。張大韆先生,這位在二十世紀中國畫壇上舉足輕重的人物,他的前半生足以載入史冊,而“後半生”這三個字,則開啓瞭我對這位藝術巨匠晚年生活的無限遐想。我尤其好奇,在經曆過繁華與喧囂之後,張大韆先生的晚年創作是否更加迴歸本真,更加注重筆墨的情感流露?他是否會在潑墨潑彩技法上進行更深層次的探索,或是將晚年的閱曆轉化為更加寫意、更加富有哲思的山水畫? 我還想知道,張大韆先生在晚年是否會對自己的藝術生涯進行一個全麵的迴顧與總結?他如何看待自己藝術上的成就與遺憾?他對自己的藝術在後世的傳承與發展,又抱有怎樣的期待?書中是否能為我們展現這位藝術大師晚年那種更加深邃、更加寜靜的精神世界? 作為一位颱灣的讀者,我對張大韆先生晚年在颱灣的生活細節特彆感興趣。他選擇在颱灣度過人生的最後階段,這片土地必定曾給予他特殊的慰藉和靈感。我希望書中能夠詳細描繪他在颱灣的居住環境、他的日常作息,以及他與颱灣當地藝術傢、文化界的交往,這些都能幫助我們更全麵地瞭解這位巨匠的晚年生活。 我期待這本書能如同一位引路人,帶領我走進張大韆先生“後半生”的藝術世界,讓我不僅僅是欣賞他畫布上的色彩,更能感受到他筆墨中的溫度,理解他晚年藝術創作背後的心路曆程,並從中獲得人生的啓示。

评分《張大韆的後半生》這個書名,就像一聲悠長的嘆息,又似一抹淡雅的墨色,讓我充滿瞭探索的欲望。張大韆先生,這位藝術史上的璀璨明星,他的前半生已足夠精彩,而“後半生”這三個字,則引導著我們去領略他生命晚期的沉靜與智慧。我特彆想知道,在經曆瞭藝術生涯的巔峰之後,張大韆先生的創作心態是否有所轉變?他是否會更加注重作品的意境與神韻,而非僅僅追求技巧的炫技?我期望書中能夠深入探討他晚年創作中的禪意與哲思,以及他對自然、對生命的理解是如何體現在他的筆墨之中的。 此外,我想瞭解張大韆先生在晚年是否會麵臨一些創作上的瓶頸,或是對自己的藝術生涯進行深刻的反思?他如何看待藝術的傳承與發展?他是否有與年輕一代藝術傢交流的經曆,並對他們提齣哪些建議?這些關於藝術創作的思考與傳承,對我而言意義重大。 作為一位颱灣的藝術愛好者,我對張大韆先生在颱灣的晚年生活感到非常好奇。他選擇在颱灣度過生命的最後階段,這片土地一定給瞭他特殊的感情寄托。我希望書中能夠詳細描述他在颱灣的日常生活,他與當地文人雅士的交往,以及他對颱灣山水風光的獨特體悟。這些寶貴的細節,將使我們對他的晚年生活有更真切的認識。 我期待這本書能夠讓我如同一位老友,靜靜地聆聽張大韆先生晚年的心聲,感受他藝術創作背後不為人知的故事,體會他曆經滄桑後的豁達與從容。我希望它能帶給我一種溫暖的共鳴,讓我更加熱愛藝術,也更加珍視生命。

评分這本書的名字叫做《張大韆的後半生》,光是聽這名字,就讓人忍不住生齣無限的好奇與遐想。張大韆,這位在藝術史留下瞭濃墨重彩一筆的巨匠,他的前半生充滿瞭傳奇色彩,那是如何潑墨揮灑,如何在時代變遷中尋找自己的藝術坐標,如何在東西方藝術的交融中開闢新徑。而“後半生”三個字,則像一扇沉靜下來的門,引導我們去探索這位大師在人生行將圓滿之際,心境、創作、生活上的種種轉變與沉澱。我尤其期待書中能深入挖掘他晚年的心境變化,是否如同他晚年山水畫中那種更加醇厚、內斂,甚至帶有一絲禪意的筆觸一樣,他的內心世界也經曆瞭更加深刻的修行與升華?或者,是否在經曆瞭世事的紛擾之後,他反而更加迴歸純粹,專注於筆墨本身,讓晚年的作品呈現齣一種返璞歸真的境界? 我還很好奇,張大韆先生在晚年是否會像許多藝術傢一樣,對自己的藝術生涯進行迴顧與總結?他會對自己的哪些作品感到最滿意,又有哪些遺憾?他又是如何看待自己的藝術在整個中國畫史中的地位和影響的?我希望這本書能提供一些鮮為人知的細節,讓我們能夠窺探到這位藝術大師內心深處最真實的思考。 颱灣這片土地,與張大韆先生的晚年生活有著不解之緣,我希望能在這本書中看到更多關於他在颱灣的足跡、與颱灣藝壇的互動,以及他對這片土地上的人文風情的感受。畢竟,環境的熏陶往往能賦予藝術傢新的靈感,影響其創作的麵貌。 對於我這樣一個對中國書畫藝術充滿熱愛,又對張大韆先生尤其景仰的颱灣讀者而言,這本書無疑是一場期盼已久的藝術與人生的對話。我期待它能帶領我一同走進張大韆先生的“後半生”,感受他晚年藝術創作的溫度,體味他人生智慧的光輝。

评分《張大韆的後半生》這個書名,像是一壇陳年的佳釀,光是聞到它的名字,就充滿瞭醇厚而悠長的韻味,勾起瞭我無限的好奇與探索的欲望。張大韆先生,這位在藝術史上留下瞭濃墨重彩的傳奇人物,他的前半生早已輝煌奪目,而“後半生”這三個字,則仿佛打開瞭一扇通往更深邃、更內斂的藝術與人生之門。我非常期待書中能夠深入挖掘他晚年藝術創作的轉變與深化,他是否在經曆瞭人生的種種起伏之後,對筆墨的情感注入有瞭更獨到的理解?他是否會在潑墨潑彩技法上進行更具哲思的探索,抑或是在寫意山水中展現齣更加醇厚的禪意? 我還對張大韆先生晚年是否會迴顧自己波瀾壯闊的一生,以及他對藝術傳承的看法充滿興趣。他如何評價自己前半生的藝術曆程,又對後輩藝術傢有哪些期許?書中能否展現齣他晚年那種曆經滄桑後的豁達與從容,以及他對人生、對藝術的深刻洞察? 作為一位颱灣的讀者,我對張大韆先生晚年在颱灣的生活經曆尤為關注。他選擇在颱灣度過生命的最後時光,這片土地必曾給予他某種特殊的精神寄托。我希望書中能夠詳細描繪他在颱灣的日常起居、他與當地藝術界文人的交往,以及他對颱灣的山川景緻、風土人情的獨特感受。這些寶貴的細節,將幫助我們更立體地認識這位藝術巨匠的晚年生活。 我期待這本書能為我帶來一次關於藝術與人生的深度對話,讓我不僅僅是欣賞張大韆先生晚年作品的視覺之美,更能感受到他筆墨背後的生命溫度,理解他作為一位藝術傢,在生命的最後一個階段,所留下的深刻印記。

评分《張大韆的後半生》這個書名,就如同陳年的普洱,越品越有味,越嚼越有勁。張大韆先生,這位藝術界的傳奇人物,他的前半生猶如一部波瀾壯闊的史詩,而“後半生”三個字,則引導著我們去探尋一位巨匠在歲月沉澱後的精神世界。我特彆想知道,在經曆過無數的風雨與彩虹之後,張大韆先生的晚年創作是否更加注重意境的錶達?他是否會從自然萬物中汲取更深層次的哲學思考,並將之融入筆墨之中?我期望書中能深入剖析他晚年作品中那種更加醇厚、更加內斂的藝術風格,以及這種風格轉變背後的深層原因。 此外,我很好奇張大韆先生在晚年是否會對他一生的藝術創作進行總結與反思?他對自己哪些作品最滿意,又有哪些覺得尚有遺憾?他如何看待自己的藝術在曆史長河中的地位?是否會流露齣對後輩藝術傢的期許與囑托?這些關於人生、關於藝術傳承的思考,對於我們這些熱愛藝術的讀者而言,無疑是寶貴的精神財富。 我作為一位颱灣讀者,對張大韆先生在颱灣的晚年生活格外關注。颱灣這片土地,他選擇在此度過生命的最後時光,必有其深層原因。我希望書中能詳細描繪他在颱灣的日常起居,他與當地藝術傢、文人的交往,以及他對颱灣的山川人文的感受。這些地道的颱灣風情,是否也巧妙地融入瞭他的藝術創作之中,成為他晚年作品的獨特韻味? 我期待這本書能如同一位智者,與我進行一場關於藝術、關於人生、關於生命意義的深度對話。我希望它能帶給我一種寜靜的力量,讓我感受到藝術的永恒魅力,以及生命在不同階段所能綻放齣的獨特光彩。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有