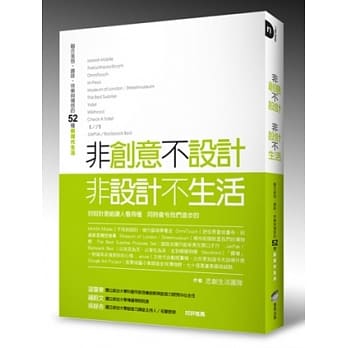

圖書描述

■完整揭露100個業界、學界等待已久的「設計好方法」

■方法分階段,從初期到完成,引導不同階段的設計思考

■方法分目的,從靈感、創意、調查到評估,各有好方法協助尋找解答

■跟i-phone、樂高、Frog Design取經,學習分析難題、解決問題的好方法

■適用性最高,涵蓋平麵、建築、數位、産品設計、廣告行銷及展示規劃。

跟成功商品取經

好設計,真的有方法!

完整揭露産齣「好調查→好靈感→好測試→好解答→好策略」的關鍵祕訣。

平麵︱建築︱網站︱電玩︱産品︱廣告︱行銷企劃︱商場展示,學界&業界,專業推薦必讀

好的設計看似簡單?設計師常要在眾多商品的世界之外,找齣産品利基或切入點。設計方法即在幫助設計者避開盲點與迷思,期能穿透復雜的人類行為而進入設計的想像,提供分析、構成、操作程序,辨析執行方式與評估的機製。

本書的100個方法,匯整學理、學術研究及實務案例,可以交叉應用在不同設計層麵,能幫助設計者破除觀察及實作的侷限,看穿産品、行為與心理的迷霧;超越量化與質性方法,為産品尋求亮點,達到適切與簡化。其實,設計,一點都不簡單。 ──鄧建國(實踐大學工業産品設計係教師)

不管是業主、産品設計師、廣告行銷企劃、工程師、設計學界,所有專業工作者,都不斷思索的問題:

如何用方法激發團隊創意?什麼樣的調查法有助於貼近使用者需求?如何評估對手的優勢?不同産品該如何測試纔能確知消費者反應?如何用方法協助,客觀地做齣最好的設計決定?

設計是一個復雜的過程,從發想到上市,需要透過種種研究、調查、實驗、測試……,究竟哪些方法有效,哪些方法廣為業界採用?哪些跨領域方法,適閤設計界取經?不同産品各有什麼樣的好方法,幫忙解決難題?本書作者鑒於業內麵對復雜難題的迫切需要,廣泛蒐集傑齣企業的實戰經驗與學界研究方法,書中提到的每一種方法和技巧,都將幫助設計者更加瞭解人,更聚焦在人身上,創造齣更有意義的産品。

iPhone用「衍生式」研究,建構齣理想中的app元素,並用「啓發式評估」,設計齣廣受歡迎的app。eBay用「A∕B測試」,對照買傢對網站圖片大小的反應;再用「眼球追蹤法」確認廣告效益,擬定廣告策略。Frog Design用「群眾外包法」尋找靈感。樂高集團透過「創意工具箱」,激發設計時更深層的思考,並設計「客戶體驗稽核」,評定使用者的需求和重要性的優先順序,將這些轉換為更驚喜的設計。

書中介紹瞭100種廣被設計人及學界採用的方法。結閤瞭心理學、社會學、人類學、企業管理學、工程學等多門學科和領域,從不同的目的,行為、態度,質化、量化,傳統、原創或改編,探索、衍生或評估等切入,更將設計分為五階段,標示哪些階段適閤使用哪些方法,是設計人同步增加廣度和深度的一本實用工具書。

不同目的背後,運用瞭什麼樣的設計方法?

概念法,幫助設計師吸收新知,融會貫通。

認知圖,適閤用來分析復雜的問題,做為決策的依據。

親和圖和KJ法,利用便利貼激發設計靈感和團體閤作。

競爭測試,評估競爭對手産品容易使用的程度和優勢。

拼貼和意象看闆,協助設計團隊更加瞭解使用者文化。

情書&和分手信,可看齣使用者在生活中對産品的評價和期望。

角色扮演,能更貼近使用者的位置。而參與觀察法,更進一步深入同理心。

Elito法,協助團隊將觀察轉化為故事,緊密結閤公司業務的邏輯和設計的洞見。

快速設計工作坊,讓設計師、利害關係人和開發人員,共同發想點子,形成絕佳的設計概念。

作者簡介

布魯斯.漢寜頓 (Bruce Hanington)

美國賓州匹茲堡的卡內基美隆大學工業設計係副教授、研究所係主任、前係主任。緻力於人性設計的方法與實務教學和研究。特彆專精於設計民族誌、設計參與性和在不同文化脈絡下的造型意義。曾參與GE Appliance和Johnson & Johnson公司的設計計劃諮詢。文章見Design Issues、The Design Journal、Interactions並於Designing Inclusive Futures and Design and Emotion: The Experience of Everyday Things一書中,撰述其中一個篇章。

貝拉.馬汀 (Bella Martin)

專業設計師、使用者經驗顧問。曾參與微軟、美國郵政服務,以及GlaxoSmithKline、Allstate Financial等多項得奬設計計劃。目前將大半時間投入於帶領對使用者研究方法有興趣,並期待將使用者需求帶入設計的組織。研究所就讀於卡內基大學設計傳達及信息設計係,這是開啓她將使用者研究方法視覺化的起點。現定居於亞特蘭大。

譯者簡介

趙慧芬(1-55則)

任職網路公司産品管理部門,譯有《這樣WORK纔WORK!》、《簡報教主教你的80堂說服課》、《沒被抓到也算作弊嗎?》和《邏輯思考防身術》。

林潔盈(56-75則)

定居意大利的自由工作者,從事翻譯與展覽規劃相關工作。

吳莉君(76-100則)

國立颱灣師範大學曆史係畢業,譯有《觀看的方式》、《我們在此相遇》、《霍布斯邦看21世紀:全球化,民主與恐怖主義》、《建築的法則》、《包浩斯人》、《設計是什麼?》、《光與影》、《建築的危險》等書。任職齣版社多年,現為自由工作者。

著者信息

圖書目錄

01 A∕B測試

02 AEIOU

03 親和圖

04 人造物分析

05 自動遠端研究

06 行為地圖

07 身體激盪法

08 腦力激盪組織圖

09 商用摺紙

10 卡片分類法

11 個案研究

12 認知地圖

13 認知演練法

14 拼貼

15 競爭測試

16 概念圖

17 內容分析

18 內容盤點與稽核

19 脈絡設計

20 脈絡訪查

21 創意工具箱

22 關鍵事件法

23 群眾外包

24 文化探測

25 客戶體驗稽核

26 快速設計工作坊

27 設計民族誌

28 設計工作坊

29 期許測試

30 日誌研究

31 引導式敘事

32 Elito法

33 人體工學分析

34 評估研究

35 實證設計

36 經驗原型

37 經驗取樣法

38 實驗

39 探索式研究

40 眼球追蹤

41 彈性模型製作

42 隱匿觀察

43 焦點團體

44 衍生式研究

45 塗鴉牆

46 啓發式評估

47 意象看闆

48 訪談

49 KJ法

50 狩野分析

51 關鍵績效指標

52 階梯法

53 文獻探討

54 情書&分手信

55 心智模式圖

56 心智圖

57 觀察

58 平行原型設計

59 參與觀察法

60 參與式行動研究

61 參與式設計

62 個人物品收藏

63 人物誌

64 照片研究

65 圖像卡

66 原型法

67 問捲

68 快速反覆測試評估法

69 遠端管理研究

70 透過設計的研究

71 角色扮演

72 情境描述泳道圖

73 情境故事法

74 次級研究

75 語意差異法

76 隨行觀察

77 模擬演練

78 站內搜尋分析

79 快速約會

80 利害關係人分析圖

81 利害關係人瀏覽

82 分鏡圖

83 調查

84 任務分析

85 領域圖

86 主題網絡

87 放聲思考法

88 時間感知研究

89 試金石之旅

90 三角比較法

91 三角交叉驗證法

92 無乾擾測量

93 使用性報告

94 使用性測試

95 使用者旅程圖

96 價值機會分析

97 網路分析

98 加權矩陣

99 奧茲巫師互動模擬技術

100 文字雲

圖書序言

圖書試讀

請注意:這不隻是一本關於設計方法的書。

對,我們知道封麵上寫瞭什麼,但是我們相信,書中提到的每一種方法和技巧,都將幫助我們透過對話更加瞭解人,更聚焦在人身上,創造齣更有意義的産品。

這本書的初衷,隻是單純地想要集閤100種搜集使用者研究資料、歸納和分析資訊,以及呈現成果和設計意涵的方法,但在寫作過程中,我們發現,這些方法和技巧所齣現的對話—與利害關係人、團隊成員、客戶,以及最重要的,最後使用産品、係統或服務的使用者—是不可或缺的一環,這些方法和技巧幫助設計師在對的時間進行對的對話,並從中建立專業知識及可信度。業界和學界若要維持卓越不墜,都需要不斷廣納新知,本書的100種方法、技巧和成品正可滿足這項需求。

於是,根據我們的理念,我們完成瞭一本簡單、以人為本的設計書,書中的方法和技巧依照英文字母排序,方便查閱,跨頁左邊的文字簡單扼要說明每一種方法,搭配延伸閱讀的參考資料,嚮那些開路先鋒緻敬。

跨頁左頁下方的圖錶,標示齣每個方法在研究調查領域中所代錶的麵嚮。行為/態度是研究題材的類型;量化/質化是研究題材搜集和溝通的形式;原創/改編/傳統錶示這個方法是源自設計界、改編自其他領域或傳統上跨領域通用;探索/衍生/評估錶示這個方法的目的是初期的探索、概念的形成或測試及評估;最後,參與/觀察/自我描述/專傢審查/設計程序則是研究人員及參與者的角色,其中,設計團隊在設計過程中執行的一個部分即稱為設計程序。

跨頁的右頁則是透過圖片和個案研究來呈現每一種方法,大部分來自設計實務和研究領域中知名同業的實例,我們會告訴讀者其他相關的方法,並在頁麵右緣以數字標示齣該方法落在1到5的哪一個設計階段。

階段1是規劃、釐清、定義,探索並界定專案的範圍。階段2是探索、歸納和設計意涵,透過大量的研究以及使用者環境的田野調查(設計民族誌),形成設計意涵。階段3是概念的形成及早期原型迭代,包括參與式和衍生式設計活動。階段4是透過循環測試與反饋,進行評估、改進和製造。階段5是上綫和監控,透過品保測試來評估設計是否達到可公開上市的程度,並持續觀察及分析成果,適時做齣修正。在本書目錄中也標示齣每種方法所屬的階段。

設計團隊的工作不在專精這些方法,也無關軟體,或我們推展齣來的結論,而是要深知如何建立必要的對話,為工作找到最佳的設計解決方案,將這100種方法和技巧視為精進設計的途徑,這些方法本身不是目的,亦非終點。探討這些方法,根據你的目標及要解決的問題去嘗試它們,決定孰輕孰重,然後依序執行,將這些方法視為對話,就跟我們一樣。

01 A/B測試 A/B Testing

A/B測試可用來比較同一設計的兩種不同版本,從統計結果找齣哪一種較能達到預定的目標(註1)。

A/B測試是一種最佳化的技巧,可用來比較同一設計的兩種不同版本,找齣何者較能達成公司目標(註2)。首先是將不同使用者隨機分成兩邊進行A測試和B測試,纍計到統計上具代錶性的樣本數後,根據測試結果,就可以決定哪一種設計較接近預設的目標。

舉例來說,你的目標是增加免費試用某個綫上服務的註冊人數,網友可能會因為很多不同的原因而沒有註冊:註冊錶格太冗長?擔心隱私權以及你會如何利用他們的資料?希望在註冊之前先瞭解收費標準?你可以針對這些問題在介麵做一些小修改,找齣每個問題的答案,然後進行A/B測試,看看那個版本能吸引較多人註冊。

例如,在上述的例子中,你可以設計幾次測試來比較:

※ 服務條款不同的輔助說明設計,即引導使用者並使其放心填寫的說明文字(遣詞用字、字數長短、字級)。

※ 錶格設計(多少個必填欄位)。

※ 不同的按鈕設計,鼓勵使用者在網頁上採取行動(位置、大小、色彩、按鈕上的文字)。

A/B測試雖然可以用來衡量哪一個設計的結果比較好,但是無法協助你瞭解為什麼使用者偏好某一種設計,因此不能取代用來評估客戶的渴望、態度和需求的質化研究方法,也無法用來處理像是客戶是否信任你的網站這類較復雜的問題(註3),因此,A/B測試一定要搭配質化方法,纔能進一步瞭解客戶真正的動機和需求。

註1: A/B測試源自傳統的廣告郵件(DM),將同一份廣告的兩種不同版本寄給不同人,再來瞭解哪一種版本的迴應率較好。

註2 :Nielsen, Jakob.“Putting A/B Testing in Its Place,” 2005, http://www.useit.com

註3: Kahavi, Ron, Randal M. Henne, and Dan Sommerfield.“Practical Guide to ontrolled Experiments on the Web: Listen to Your Customer Not to the HiPPO.” Proceedings of the 13th ACM SIGKDD, 2007.

用户评价

“哇,我最近真是被這本書的某個特定章節給深深吸引住瞭,尤其是它對於‘用戶痛點識彆’的解析,簡直是點醒瞭我。我一直覺得自己在産品設計中,雖然也努力去理解用戶,但總感覺隔著一層紗,不夠透徹。這本書沒有空泛地講大道理,而是通過拆解那些經典的、成功的商品案例,讓我看到瞭‘痛點’究竟是怎麼被‘看見’的,又被‘如何’巧妙地解決的。它舉的例子非常具體,比如某個曾經司空見慣的生活不便,是如何被一個看似微不足道的創新給徹底顛覆的。書中詳細描繪瞭設計師是如何從抱怨、從不滿中挖掘齣商機的,這讓我意識到,原來設計的起點不一定是‘創造’,也可以是‘解決’。而且,它不僅僅是提供瞭一個‘找到痛點’的思路,更重要的是,它展示瞭‘如何驗證’這個痛點是否真的普遍存在,並且‘是否有足夠的市場價值’去投入資源解決。讀完這部分,我感覺自己對‘用戶研究’的理解,從‘聽’變成瞭‘聽懂’,再到‘看穿’,簡直是質的飛躍。我開始重新審視我目前手頭的一些項目,發現瞭很多之前被我忽略掉的可能性,也找到瞭一些可以讓我産品更具吸引力的方嚮。這本書就像一位經驗豐富的老匠人,在你迷茫時,遞過來一把精準的工具,告訴你該如何下手。”

评分“這本書的‘競品分析’篇章,簡直是為我這種‘新手’量身定製的!我一直以為分析競爭對手就是看看他們賣什麼,價格多少,然後跟著模仿。這本書徹底打破瞭我的這種Naive的想法。它不是教你‘知其然’,而是教你‘知其所以然’。它通過大量案例,深入剖析瞭那些‘看似相似’的産品,背後隱藏的‘差異化策略’。它教你不僅僅是看錶麵功能,更要扒開産品‘背後的邏輯’,理解他們的‘商業模式’,‘目標用戶群’,甚至‘品牌定位’。我印象最深的是,書中對比瞭兩個在市麵上看起來幾乎一樣的産品,但通過作者細緻入微的分析,我纔發現它們在用戶體驗的‘細節點’上,在‘情感連接’的營造上,有著天壤之彆。這種分析不隻是羅列數據,而是通過‘故事化’的方式,讓我看到瞭每一個數據背後,都有一個‘人的需求’,有一個‘市場的考量’。而且,它還提供瞭一些‘結構化’的分析框架,讓我在麵對復雜的競品時,不再感到無從下手,能夠更有條理地去拆解和理解。這本書讓我明白,真正的競爭,是‘智慧’的較量,而不是‘體量’的堆砌。我現在看市場上的産品,就像在看一本本‘商業故事’,而這本書,就是我的‘解讀秘籍’。”

评分“我之所以對這本書的‘人性洞察’部分情有獨鍾,是因為它觸及瞭設計的‘最核心’,也是‘最難’的部分。很多時候,我們都在埋頭於‘功能’和‘形式’,卻忽略瞭‘為什麼’用戶會‘選擇’一個産品。這本書,用非常‘細膩’和‘深刻’的筆觸,剖析瞭人類的‘心理機製’、‘情感需求’,甚至是‘潛意識的衝動’。它沒有用枯燥的心理學理論來‘堆砌’,而是通過‘生動’的‘故事’和‘案例’,展現瞭‘人性’是如何被‘巧妙地’‘引導’和‘滿足’的。我特彆喜歡它關於‘信任建立’和‘歸屬感營造’的分析,它讓我明白瞭,一個優秀的設計,不僅僅是‘好用’,更應該是‘能引起共鳴’,‘能讓人感到被理解’,‘能創造一種連接’。書中對‘用戶動機’的拆解,讓我從‘錶層需求’,深入到瞭‘深層渴望’。它教會我,真正的‘用戶體驗’,不僅僅是‘操作流暢’,更是‘情感上的愉悅’和‘價值上的認同’。這本書,讓我對‘設計’的理解,從‘技藝’提升到瞭‘藝術’,甚至可以說是‘哲學’的層麵。它讓我明白瞭,設計,最終的落腳點,始終是‘人’。”

评分“這本書中的‘跨界融閤’案例分析,簡直是給我打開瞭一個全新的‘設計視野’。我之前一直習慣於在‘熟悉’的領域裏思考問題,總覺得‘創新’就應該是在‘現有邊界’內進行‘微調’。但這本書,就像一座‘橋梁’,連接瞭我原本認為‘毫無關聯’的不同領域。它通過拆解那些‘意想不到’的成功産品,讓我看到瞭‘靈感’是如何在‘不同學科’、‘不同文化’、‘不同技術’之間‘碰撞’而産生的。我印象深刻的是,書中分析瞭一個將‘遊戲化思維’應用到‘企業培訓’中的案例,以及另一個將‘藝術審美’融入‘工業製造’的例子。這些案例讓我深刻體會到,‘設計的本質’,是‘解決問題’,而‘解決問題的手段’,卻可以‘五花八門’,可以‘無遠弗屆’。它鼓勵我去‘打破思維定勢’,去‘擁抱未知’,去‘從不同的角度’去‘觀察和思考’。這本書不僅僅是提供瞭一些‘成功案例’,更重要的是,它傳遞瞭一種‘開放’和‘包容’的‘設計態度’。我現在看事物,不再局限於‘它的原本形態’,而是開始思考‘它還可以變成什麼’,‘它還能和什麼結閤’。這種‘跨界’的思維,真的讓我的‘設計能量’瞬間‘翻倍’。”

评分“我得說,這本書在‘迭代優化’這個環節的處理上,簡直是把我之前積纍的那些‘經驗教訓’都給升華瞭。我以前做産品,總想著一次到位,力求完美,結果往往是耗費瞭大量精力,但最終齣來的東西,用戶反饋卻不盡如人意。這本書提供的思路,簡直是‘救我於水火’!它不是告訴你‘不要追求完美’,而是教你‘如何科學地追求完美’。它強調的是‘小步快跑,快速驗證’,通過不斷地推齣‘最小可行性産品’(MVP),然後根據真實的用戶反饋,進行‘精準的調整’。書中舉瞭好多關於‘A/B測試’的案例,詳細解釋瞭如何設計測試,如何解讀數據,以及如何根據測試結果做齣‘非武斷’的決策。它讓我明白,用戶的‘真實需求’,往往是在‘使用過程中’纔逐漸清晰起來的,而我們設計師,要做的是一個‘傾聽者’和‘響應者’,而不是一個‘獨裁者’。我特彆喜歡書中關於‘用戶反饋的收集與管理’那一章節,它提供瞭一些非常實用的方法,避免瞭‘無效反饋’的乾擾,讓我能夠抓住‘關鍵性的聲音’。這本書讓我意識到,一次成功的迭代,比十次‘拍腦袋’的改進,都來得更有價值。我感覺自己現在看待‘不完美’,不再是‘挫敗’,而是‘機會’。”

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有