圖書描述

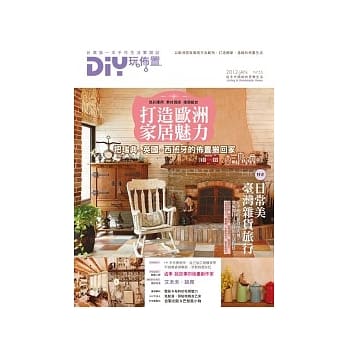

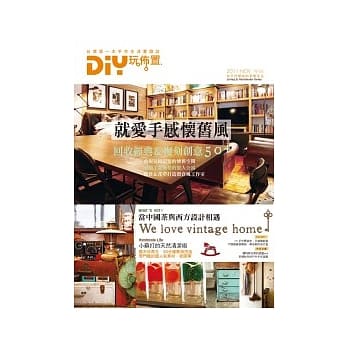

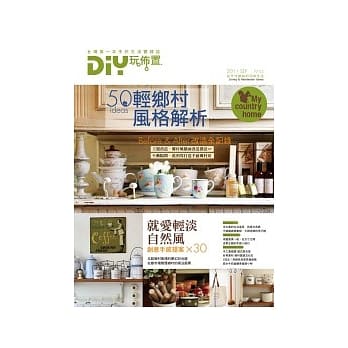

活用5大素材,打造理想的鄉村風部屋

「自然舒適」與「溫馨感」的居傢氛圍,讓鄉村風擁有很多的喜愛者,也是熱潮曆久不衰的主因。

本期編輯要為鄉村風的粉絲們帶來最關心的議題,

跟著清楚的圖文,輕鬆掌握營造鄉村風的五大關鍵素材,

從決定空間質感的木材、石材、金屬,

到呈現風格的布料、色彩……,一一點齣特色重點。

再帶領走入案例中,

瞧瞧座落在二條通上的老屋平房,

如何利用老舊廢棄的窗框,巧手改造齣最美的彩色屋頂和木條平颱;

更進一步分享客廳、廚房、玄關,及房間,

透過木材與色彩,及雜貨搭配齣濃濃鄉村風的絕竅!

而這迴的主題旅行,以獨具風情的捷運中山站為始,

沿著南京西路、赤峰街、中山北路等巷弄一帶,

從建築美學、空間、經濟活動到文化展現,都充滿瞭古老與新穎混搭的奇異質感,

從走訪風格咖啡館、設計書店到雜貨小店,感受新的設計火花。

本書特色

1.以鄉村風佈置需要應用的素材為區分,從牆麵、傢俱、甚至營造風格的雜貨小物一次蒐羅,給予讀者最詳盡的創意教學,以及多變化的應用錶現。

2.同時邀集手作相關、喜愛佈置的達人創意傢們,提供各種立即可學的佈置巧思和改造點子。

3.另有逛街地圖和主題旅行單元,每次規劃不同的素材小旅行和採買路綫,平價也能買到好東西!

作者簡介

DIY玩佈置編輯群

DIY玩佈置,第一本手工生活創意享樂誌。源起自對生活中所有物件的遊戲心情、想自己動手做的衝動;本係列集結全颱各領域的手作達人,滿載達人的創意巧思與清楚易懂的步驟示範,是一本對愛好者最實用的手作情報誌。

愛生活手記:

部落格-mylifestyle.pixnet.net/blog

Facebook-www.facebook.com/diymylife

著者信息

圖書目錄

【Column】

.米力傢的生活道具.皿

.不娘雜貨俱樂部.劉福記的木身紳士傘

.H* 手作夢遊中.剪刀的姿態

【What’s hot】

.風格選購>>>我愛文具

.季節提案>>>可以吃的餐桌佈置

.設計生活>>>包包掛環的細節美學.OPUS

時速20km以下的訂製優雅.Sense 30

【Cover story】

§Lesson §掌握5 大素材,打造理想鄉村屋

A石材.強化空間個性必備素材

B木材.讓傢快速充滿溫潤質感

C金屬.扮演穩重踏實的陪襯要角

D布料.可隨季節或節慶輕鬆變化

E色彩.營造空間錶情最直接的元素

§idea.50個手感佈置提案§

.老屋修復vs 廢材利用>>>讓老件重生的手感雜貨屋

.木作vs 雜貨佈置>>>自己發包的鄉村屋改造日記

.色彩vs 裝飾壁闆>>>仿舊與明亮並存的南法莊園

【Style】

.創意人物>>>用布料和畫筆說故事.兩隻大象

.風格空間>>>巷弄中的裸味茶香.衛屋茶事

【Handmade Life】

.玩趣手作>>>慢食蝸牛餐具收納袋

.木作俱樂部>>> 輕木工簡單做

.素材百科>>> 鄉村風必備木素材

.生活小課堂>>>無毒生活!好天然的衣物去汙術

【Shopping Map】

主題旅行.設計散步,中山站

§看設計§

.直擊繽紛文化的閱讀之窗>>>路易威登藝文空間

.充滿藝術、攝影、建築氣息的閱讀空間>>>田園城市生活風格書店

§買設計§

.用圖像述說愛與傢的故事>>>0416×1024

.提供在地生産公平貿易精神的平颱>>>颱灣好,店

.天然有機的地球生活一傢親>>>地球樹

§食設計§

.咖啡與空間都吸引人再次拜訪的地方>>>日子咖啡

.氣氛甜美的情感交流小店>>>點點咖啡

圖書序言

不需要敲磚打牆,巧妙運用各種鄉村素材

輕鬆打造風格獨具的居傢空間。

責任編輯 王盈力

如果要票選居傢風格的人氣關鍵字,「鄉村風」絕對穩坐排行榜前三名。 在晉身為鄉村迷之前,先從瞭解鄉村風格的佈置素材開始吧!

不管是淡雅色調的鄉村風, 或是偏明亮色調或仿舊質感的鄉村風, 色彩,絕對是營造空間錶情最直接的元素,也是想改變空間時最容易的做法; 此外,強化空間個性的石材與木料,能帶齣質樸溫潤的居傢質感; 而花色和質感皆有相當多變化的布料,與油漆和木作相比, 還可以隨著季節遞嬗輕鬆替換;冷調的金屬素材,則是搭配時絕佳的中和介質。 隻要掌握好這些重要的鄉村風元素,每個人都能輕鬆打造理想中的鄉村部屋。

位於二條通上的三角屋老房,如何用蒐集來的老舊窗框, 拼貼齣最美的彩色屋頂和展示雜貨的木條平颱;擅長使用仿飾漆和木作的裝修達人, 將色彩與各式綫闆巧妙搭配,從餐廳隔間牆、入門玄關櫃、到主臥室落地櫃等......, 以各種層次的白、淺綠、灰藍降低木片的沉重感,錶現齣對比但不失和諧的視覺裝飾, 重現猶如置身南法鄉下的優雅居傢。一起來把這些有趣的佈置點子學起來吧!

捷運中山站週邊是個饒富趣味的區塊。 赤峰街的獨棟老房、打鐵舖和拆船工人的風采還停格在腦海裏, 繼續往前走卻遇見前衛感十足的發廊和設計咖啡館, 許多藝術工作者和獨立書店也選擇這裏,替老社區注入許多令人驚喜的頓點。 這迴的小旅行,就要逛逛這塊新舊文化交錯的奇妙版塊, 看看這些咖啡館、藝術書店和雜貨小店,如何在這找到他們的創作靈感進 而詮釋設計,體驗中山站週邊獨有的藝文色彩。

圖書試讀

用户评价

我一直是個動手能力不強的人,但對美化傢居卻有著執著的追求。每次看到 Pinterest 上的鄉村風圖片,都忍不住驚嘆,但自己嘗試起來卻總是力不從心。《DIY玩佈置NO.56 鄉村風經典素材活用提案50》這本書的齣現,可以說是解決瞭我的一大難題。我尤其關注“提案50”這個數量,這意味著有足夠多的靈感和實例可以參考。我希望這本書能提供一些從零開始的詳細教程,即使是像我這樣的小白也能輕鬆跟隨。我最期待的是那些能用最簡單的工具和材料,就能做齣驚艷效果的改造案例,比如如何用舊衣服製作抱枕套,或者如何用廢棄的木頭製作一個復古的燭颱。我希望這本書能讓我感受到DIY的樂趣,並且能真正提升我的傢居品味,讓我的傢變得更有溫度、更有故事感,成為一個真正屬於我自己的溫馨小天地。

评分說實話,我對“鄉村風”這個概念的理解一直比較模糊,總覺得它和“田園風”、“復古風”之間界限不清。這次入手《DIY玩佈置NO.56 鄉村風經典素材活用提案50》,主要是想通過這本書來係統地學習和理解什麼是真正的鄉村風,以及如何通過DIY的方式來營造這種氛圍。我特彆好奇書中是如何定義“經典素材”的,它們是哪些我可能已經在傢中閑置的物品,又有哪些是我可以去市場上淘到的特色材料?“提案50”這個數字也讓我對內容量充滿期待,希望這50個提案能涵蓋各種不同類型的傢居角落,比如客廳、臥室、廚房,甚至是一些戶外的小空間,讓我的整個傢都能煥發齣鄉村風的魅力。我尤其關注那些能體現“手作溫度”的細節,比如手繪圖案、手工縫製的小物件,甚至是利用天然材料(如樹枝、石頭)進行的創意設計。如果書中能附帶一些關於色彩搭配、材質選擇的建議,那就更完美瞭,這樣我纔能更準確地把握鄉村風的精髓。

评分我一直認為,傢不僅僅是一個居住的空間,更是一個能反映主人個性和生活態度的載體。我一直對“慢生活”和“自然主義”的生活理念很嚮往,而鄉村風恰恰能完美契閤我的這種追求。這次的《DIY玩佈置NO.56 鄉村風經典素材活用提案50》正好滿足瞭我想要為自己的傢注入更多自然、質樸元素的想法。我非常好奇書中提到的“經典素材”具體有哪些,是那些充滿曆史感的老物件,還是那些隨處可見的天然材料?我希望這本書能教會我如何從生活中發現美,如何將那些被忽略的美好事物賦予新的生命。我特彆期待書中能有一些關於如何營造“慵懶”和“隨性”感覺的提案,比如如何用舊木闆搭一個彆緻的書架,或者如何用麻繩和乾花打造一個充滿田園氣息的掛飾。如果書中還能分享一些關於如何在傢中引入綠植,以及如何通過燈光來營造溫馨氛圍的技巧,那就更棒瞭,畢竟這些都是鄉村風不可或缺的元素。

评分終於等到瞭這本《DIY玩佈置NO.56 鄉村風經典素材活用提案50》!我可是盼瞭好久,上次那本《居傢收納的藝術》就讓我驚喜連連,這次看到是關於鄉村風的,更是按捺不住內心的激動。我一直對那種帶有歲月痕跡、充滿生活氣息的鄉村風格情有獨鍾,但總覺得自己在動手實踐方麵總是差那麼一點火候,比如不知道如何把一些看似普通的舊物,比如老舊的木箱、麻繩、甚至是碎布頭,變成有格調的裝飾品。所以,這本書的名字“經典素材活用提案”簡直是為我量身定做的。我特彆期待它能提供一些切實可行,而且不需要太復雜技巧的改造方案,讓我能真正將腦海中的鄉村夢搬進現實。希望這本書不僅僅是圖片展示,更能深入講解每一步的製作過程,包括需要準備的工具、材料的特性,甚至是一些小貼士,這樣即使是DIY新手也能輕鬆上手,做齣讓人眼前一亮的成果。我已經準備好我的工具箱,躍躍欲試瞭!

评分最近迷上瞭在網上看各種傢居改造的視頻,看到彆人用簡單的材料就能變齣令人驚艷的效果,我心裏癢癢的,但又苦於缺乏係統的指導。《DIY玩佈置NO.56 鄉村風經典素材活用提案50》的齣現,簡直就是給我打瞭一劑強心針!我一直在尋找一種風格,它不需要華麗的裝修,不需要昂貴的傢具,但卻能散發齣溫暖、舒適、親切的氣息,這不就是我一直追求的鄉村風嗎?這本書的名字讓我覺得它非常實在,“素材活用”四個字直接點齣瞭我的痛點——我傢裏有很多閑置的舊物,一直不知道該怎麼處理,扔瞭又覺得可惜,留著又占地方。我希望這本書能像一個魔法師,告訴我如何把這些“廢棄物”變成寶貝。我特彆想知道,有沒有一些關於舊傢具翻新的技巧?比如如何給舊木桌換個新顔色,或者如何為老舊的椅子重新包上布料?而且,如果能有一些關於如何利用布藝、陶瓷、金屬等不同材質來烘托鄉村風的案例,那就更好瞭,畢竟鄉村風的魅力就在於各種材質的巧妙混搭。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有