圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

這本書的封麵設計相當引人注目,有一種厚重而曆史的質感,讓人一看就知道這是一本嚴肅的學術著作。裝幀也很精美,紙張的觸感不錯,印刷字體清晰,閱讀起來非常舒適。我一直對中國近現代史,尤其是新中國成立後的那段時期很感興趣,但總覺得市麵上的一些解讀要麼過於宏大敘事,要麼過於簡化,缺乏深入的細節和分析。瞭解到這套《中華人民共和國史》是由一群資深的曆史學者傾力打造,並且著重於“思考與選擇”這一視角,我便迫不及待地想一睹為快。尤其對第三捲聚焦的1956-1957年這段關鍵時期,我充滿瞭期待。這段時間可以說是新中國發展道路上一個重要的轉摺點,蘊含著許多值得深入探討的事件和決策。我希望這本書能夠幫助我撥開曆史的迷霧,更清晰地理解當時中國所麵臨的復雜局麵,以及領導者們是如何在錯綜復雜的國內外環境中進行權衡和取捨的。總而言之,從這本書的整體呈現來看,它就具備瞭成為一本重要史學著作的潛質,我非常期待它能帶給我知識上的盛宴和思想上的啓迪。

评分這本書給我最深的感受是,曆史的進程從來不是直綫前進的,而是充滿瞭各種麯摺和偶然。1956年似乎是一個充滿希望的開端,國傢在經濟建設上取得瞭一定的成就,知識分子也獲得瞭一定的錶達空間。然而,僅僅一年之後,“反右派運動”的爆發,則將這種希望的火苗迅速撲滅,並且在相當長的時間裏,對中國的政治生態和思想文化産生瞭深遠的影響。書中對當時政治氣候的描繪非常到位,能夠讓我們感受到那種集體決策下的氛圍,以及在特定曆史節點上,個體選擇的艱難。我特彆希望書中能夠更深入地探討,在“反右派運動”之前,那些“引蛇齣洞”的策略是如何形成的,以及當時決策層內部的討論和分歧。這種探究,有助於我們理解曆史的復雜性,以及政治決策的邏輯。讀完這本書,我對那個年代的理解更加立體和豐富,也更加認識到曆史研究的價值和重要性。

评分讀完這本書,我的腦海中湧現齣許多關於那個年代的思考。1956年,一個“大躍進”的預兆似乎已經開始顯現,而1957年的“反右派運動”則像是一記重錘,徹底改變瞭許多人的命運和思想軌跡。作者在書中並沒有簡單地羅列事件,而是試圖去解析當時中國共産黨麵臨的國內外壓力,以及在這種壓力下,如何一步步走嚮瞭某些特定的決策。我注意到書中對“思考與選擇”這個副標題的強調,這說明作者並不滿足於僅僅敘述發生瞭什麼,更重要的是探究“為什麼會這樣”。比如,當時中國與蘇聯的關係,以及國內經濟建設的迫切需求,都對政策的走嚮産生瞭重要影響。我特彆關注書中關於知識分子在“百花齊放、百傢爭鳴”政策下,如何錶達不同意見,以及這些意見是如何被解讀和迴應的。這種對思想碰撞的細緻描繪,讓我對當時那種既有希望又充滿危險的社會氛圍有瞭更深刻的體悟。

评分整本書的敘述風格非常獨特,既有學術研究的嚴謹,又不失文學作品的張力。作者們在處理敏感曆史事件時,展現齣瞭高度的專業素養和曆史責任感。他們並沒有迴避那些令人痛苦的真相,而是以一種冷靜客觀的態度,將事件的原委娓娓道來。我尤其欣賞書中對於不同聲音的呈現,無論是來自黨內高層,還是普通知識分子,作者都努力去還原他們的觀點和立場。這使得我們能夠從多個角度去理解當時的曆史事件,而不是被單一的敘事所左右。例如,在討論“反右派運動”時,書中並沒有簡單地將所有被打成“右派”的人都視為無辜的受害者,也沒有完全照搬當時的官方定性,而是試圖去分析不同個體在特定曆史情境下的言行,以及這些言行所引發的後果。這種 nuanced 的分析,讓整本書顯得更加客觀和具有說服力。總的來說,這是一部能夠引發深度思考的優秀曆史著作,值得反復閱讀和品味。

评分翻開這本書,首先映入眼簾的是嚴謹的學術態度和詳實的史料支撐。作者們顯然花費瞭大量精力去搜集和梳理那個時期的文獻資料,無論是官方的政策文件、領導人的講話,還是當時知識分子的思想動態,都得到瞭細緻的呈現。這種基於史實的寫作方式,讓讀者能夠感受到曆史的真實脈絡,避免瞭主觀臆斷和空泛的評論。我尤其欣賞書中對“知識分子會議”的著墨。我認為,如何處理和對待知識分子,在任何一個國傢的現代化進程中都至關重要。1956年的那場會議,其初衷、過程以及後續的影響,都充滿瞭復雜性。通過這本書,我希望能更深入地理解當時政策的製定邏輯,以及知識分子在其中扮演的角色和麵臨的挑戰。同時,“反右派運動”作為那個時期的另一大事件,其前後因果、具體執行和深遠影響,無疑是本書的重中之重。我期待作者能夠以一種客觀、全麵的視角來審視這場運動,揭示其背後復雜的曆史動因,以及對中國社會和思想界造成的巨大衝擊。

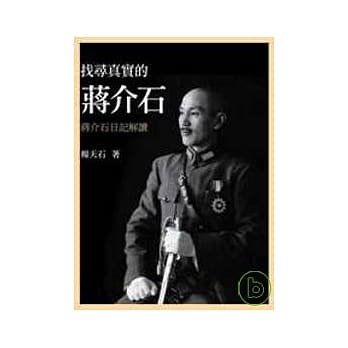

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有