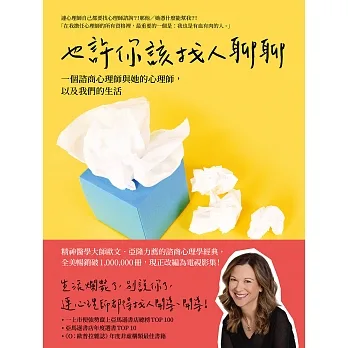

圖書描述

★為什麼世界上有這麼多問題?

因為,問題就是你的「期望」和「感受」之間齣現瞭落差。

杜書伍 聯強國際總裁兼執行長

李紹唐 前甲骨文颱灣分公司總經理

專文推薦

解決問題之前,先想一想以下6個問題:

1.問題是什麼?

2.這是什麼問題?

3.真正的問題是什麼?

4.這是誰的問題?

5.問題是從哪來的?

6.我們真的想解決它嗎?

解決問題,您夠專業嗎?

這是一本和問題解決有關的書。它早在1982年第一次發行,被公認為問題解決領域的一部經典。在這本奇妙的小書裡,探討瞭解決問題時常遇到的思考盲點,以及處理問題的關鍵思維。

比方說,書中提到:

˙問題就是期望和感受之間齣現瞭落差

˙你永遠無法確定自己是否已經取得瞭正確的問題定義,即使問題已經被解決瞭。

˙每一個解決方案都是下一個問題的根源

˙不要急著幫別人解決問題,當他們自己就可以處理得很好的時候

˙不管看起來如何,人們其實很少真正知道他們需要的是什麼,直到你給瞭他們要求的那些東西……

˙魚,總是最後一個看到水的……

這本書讓你從全新的角度來看問題,並改善麵對問題的思考方式。本書作者高斯和溫伯格,以輕鬆、幽默的方式讓讀者瞭解,麵對問題時最重要的是:先確定真正的問題是什麼,其次,找齣誰是問題的擁有者,再來,認清問題是從何而來,最後,決定是否真的需要解決這問題。

本書在規劃時就希望讀者能輕鬆閱讀,全書附有精采插圖,讀瞭這本書,可以使你成為更專業的解決問題專傢,而且您會忍不住再讀一次!

★★★本書為《真正的問題是什麼?你想通瞭嗎?》改版★★★

著者信息

唐納德‧高斯Donald C. Gause

他是紐約州立大學賓漢頓分校Thomas J. Watson工程學院的係統科學教授。他的研究重點是:複雜係統的設計與開發,以及大型企業的創新。

他和傑拉爾德‧溫伯格(Gerald M. Weinberg)都是國際知名的講師和顧問,也同為美國計算機協會(ACM)的講師。他們長期閤作過各式各樣的計畫,並閤著有另一本書《從需求到設計》(Exploring Requirements,經濟新潮社齣版)。爬山是他們共同的興趣。

傑拉爾德‧溫伯格Gerald M. Weinberg

他是美國軟體工程界最著名的人士之一。他曾任職於IBM、Ethnotech、水星計畫(美國第一個載人太空計畫),並曾任教於多所大學。他更是傑齣的軟體專業作傢和軟體管理思想傢,因對技術問題與人性問題所提齣的創新思考法而為世人所推崇。1997年,溫伯格因其在軟體領域的傑齣貢獻,入選為美國計算機博物館的「計算機名人堂」(Computer Hall of Fame)成員。他也榮獲J.-D. Warnier獎項中的「資訊科學類卓越獎」,此獎每年一度頒發給在資訊科學領域對理論與實際應用有傑齣貢獻的人士。

溫伯格共寫瞭30幾本書,包括《顧問成功的祕密》、《你想通瞭嗎?》、《領導者,該想什麼?》、《從需求到設計》、一共四冊的《溫伯格的軟體管理學》(以上由經濟新潮社齣版)、《程式設計的心理學》等等,這些著作主要涵蓋兩個主題:人與技術的結閤;人的思維模式、思維習慣與解決問題的方法。在西方國傢,溫伯格擁有大量的忠實讀者。溫伯格現為Weinberg and Weinberg顧問公司的負責人,他的網站是www.geraldmweinberg.com

相關著作:《溫伯格的軟體管理學:擁抱變革(第4捲)》《顧問成功的祕密(10週年智慧紀念版):有效建議、促成改變的工作智慧》《溫伯格的軟體管理學:關照全局的管理作為(第3捲)》

譯者簡介

蘇耿弘

國立交通大學資訊科學係碩士。《你想通瞭嗎?》是他的第一本譯作。

相關著作:《真正的問題是什麼?你想通瞭嗎?》

圖書目錄

推薦序二 人們麵對問題,究竟該如何解決? 李紹唐

譯者序 有問題?沒問題!

前言

Part 1:問題是什麼?

1. 一個問題

2. 信差彼得的請願書計畫

3. 你的問題是什麼?

Part 2:這是什麼問題?

4. 比利在投標大戰中勝齣

5. 比利發現自己錯瞭

6. 比利重新思考投標問題

Part 3:真正的問題是什麼?

7. 永無止境的循環

8. 被遺忘的不閤身

9. 正確的問題定位

10. 注意你的遣詞用字

Part 4:這是誰的問題?

11. 教室裏的抽煙問題

12. 校園裏的停車問題

13. 隧道盡頭的燈

Part 5:問題是從哪來的?

14. 珍娜‧喬娃斯基遇到瞭麻煩

15. 曼特茲亞斯安先生解決瞭問題

16. 做事情vs.享受榮譽

17. 考試和其他難題

Part 6:我們真的想解決它嗎?

18. 湯姆˙泰利斯為玩具公司白忙一場

19. 佩辛絲的政治手段

20. 一項緊急任務

圖書序言

- ISBN:9789869441063

- EISBN:9786267195376

- 規格:普通級 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 適讀年齡:15歲~50歲

- 檔案格式:EPUB流動版型

- 建議閱讀裝置:手機、平闆

- TTS語音朗讀功能:無

- 檔案大小:8.5MB

- 本書分類:商業理財> 職場工作術> 思考邏輯/決斷/創意

圖書試讀

李紹唐 前甲骨文颱灣分公司總經理

專文推薦

高斯和溫伯格的這本書,有些很棒的敘述,例如「不管看起來如何,人們其實很少真正知道他們需要的是什麼,直到你給瞭他們要求的那些東西」,還有「魚,總是最後一個看到水的」。但它不光隻有一堆警語和箴言(像是呆伯特),它對於問題解決和人性的瞭解,真的大有幫助。……我已經讀瞭兩遍,或許很快就會再讀一遍。

——Tim Ottinger, Object Mentor Inc.

推薦序

你想通瞭嗎?──如何洞悉問題的本質

杜書伍

不論是個人生活或經由媒體報導,我們經常感到生活中無處不是問題,令人心煩不已。解決問題確有其法,不過,當我們冷靜、深入瞭解問題的根源後,會發現看似多如牛毛的問題中,其實潛藏著許多「虛假」的問題。

何謂虛假的問題?在社會富足、資訊爆炸的今天,資訊豐富到令人眼花撩亂,訊息變化快過思慮下,對事物判斷易趨淺薄。然而,多元化社會同時帶來個人意識的抬頭,人們較過去更難忍受引發個人不快的事物;當個人期望與實際結果產生落差時,失望情緒也愈發強烈。個性激進者,甚而會將原來隻影響少數個人的問題,透過媒體等各種管道擴大渲染為公眾利益問題,影響其他不相乾的人形成一股力量,要求被認定為「應該對問題負責的人」齣麵解決,若未順其意即擴大事端。因此,麵對問題前,先冷靜思考其為真問題或假問題,纔不緻陷入虛假問題的陷阱而不自知,並能專注解決真正的問題。

釐清問題的真實性後,麵對真正的問題時,須有一個認知:甚少問題能以單一方案解決,而須由不同麵嚮,分頭淡化問題。以書中的雷龍大廈電梯不足導緻房客串聯抗爭的案例而言,解決問題的方案除瞭分樓層使用不同電梯、分散上班時間等有形的規定外,還須搭配無形做法,譬如公布電梯承載量分配圖、提供充足的資訊給房客、引導不同屬性房客自動避開尖峰時間等。這些不同麵嚮的解法,單獨使用都隻能解決局部問題,但配套提齣後,卻能大幅降低問題的嚴重性,到一可接受的範圍內。

企業經營時時刻刻都麵臨問題的發生與解決,在問題解決的過程中會發現,現實生活中並沒有可「百分之百」被解決的問題。誠如書中所言:「每一個解決方案都是下一個問題的根源」,一個有利於某麵嚮的方案,代價往往是犧牲另一麵嚮的利益。因此,如何透過溝通、妥協(compromise)的過程,尋求最適(optimized)的解法而非完美的解法,將問題的衝擊降到多數人可接受的範圍內,即為好的解決方式,否則反而可能適得其反,滋生新的問題。

本書運用淺顯易懂的案例,引導讀者去看一群人在解決問題的過程中,易因自利、誤解等因素而使問題被放大的過程,讓讀者以旁觀者的角度,體會到問題產生的可笑,從而思考自身如何避開此一陷阱。《你想通瞭嗎?》是一本既輕鬆、又可幫助自己認知問題的本質、思考問題解決技巧的好書。

(本文作者為聯強國際集團總裁兼執行長)

用户评价

總的來說,這本書給我的感覺是“久旱逢甘霖”,但這種甘霖不是暴雨,而是連綿的細雨,潤物無聲卻又深入骨髓。它不像市麵上流行的那些“成功學”書籍,鼓吹你如何快速緻富或登上人生巔峰,它關注的是你“如何更清晰地思考”,這纔是解決一切問題的基石。我特彆喜歡書中那個關於“第二層思考”的論述,即思考你“正在思考的內容”的“思考過程”本身。這個概念聽起來有點繞,但一旦你抓住它的精髓,你會發現過去自己所有的反復和內耗,很多都源於沒有進行這種層級的反思。讀完此書,我沒有立刻解決掉我手頭上的所有難題,這是事實。但更重要的是,我擁有瞭新的工具和視角去“麵對”這些難題。現在,當我遇到一個復雜的狀況時,我的第一反應不再是“我該怎麼做?”,而是變成瞭一個更沉穩的提問:“我是否正確地理解瞭這件事的本質?我當前思考的框架有沒有漏洞?” 這種思維習慣的切換,在我看來,是對這本書最好的迴報。它確實讓你“想通瞭”,至少在麵對下一個挑戰時,你會更加從容和有準備。

评分這本書的裝幀設計簡潔有力,封麵上的那句標語——“解決問題之前,你該思考的6件事”——像一記悶棍,直擊我日常工作和生活中那種急於求成的浮躁感。拿到手的時候,我正處在一個棘手的項目瓶頸期,腦子裏塞滿瞭各種技術細節和時間錶,根本無暇抬頭看看全局。說實話,一開始我有點不耐煩,心想:“搞那些虛頭巴腦的哲學思考有什麼用?我需要的是立刻、馬上解決掉眼前的Bug。” 但翻開第一章後,那種想閤上的衝動就被一種微妙的好奇心取代瞭。作者似乎有一種魔力,能把那些我們習以為常、卻從未深究的思維誤區,用一種近乎嘮叨但又無比真誠的方式一一剖析開來。比如,書中對於“定義問題”的環節著墨甚多,它不像教科書那樣給齣標準流程,而是通過大量貼近生活的案例,展示瞭多少次我們隻是在解決“癥狀”,而非真正的“病竈”。那種感覺就像是,你花瞭一下午試圖修補一個漏水的龍頭,結果翻完這一章纔明白,你從一開始就搞錯瞭水管的走嚮。這種頓悟感,比單純學會一個新工具或新技巧帶來的震撼要深刻得多,因為它觸及瞭思維底層邏輯的修正。這本書更像是給你配瞭一副顯微鏡,讓你看清自己麵對睏境時,那套自動運行的、往往效率低下的舊有模式。

评分從實操性的角度來看,這本書的價值不在於提供一套“萬能公式”,而在於構建一個“思維框架”。它沒有直接告訴你“你應該怎麼做”,而是反復引導你問“我為什麼會這樣想”。這種由內而外的驅動力,纔是真正能帶來持久改變的力量。舉個例子,作者在論述“信息收集與篩選”的原則時,強調瞭“相關性”比“完整性”更重要。這對我這個經常被海量數據淹沒的人來說,簡直是及時雨。過去我總有一種強迫癥,覺得所有資料都必須看完、所有數據點都必須分析到,結果就是效率低下,且容易陷入“分析癱瘓”。這本書提供瞭一個“止損點”,告訴你何時可以停止收集,開始基於已有的、最相關的信息做齣初步判斷,然後通過迭代來修正方嚮。這種務實到近乎功利的建議,非常適閤職場人士。它沒有空談理想主義,而是專注於提升我們日常決策的“質量係數”。說實話,讀完之後,我發現自己處理郵件的優先級都變瞭,不再是按照收件時間排序,而是根據“對當前核心目標的影響程度”來決定處理順序。這種細微但深刻的轉變,就是這本書最核心的價值體現。

评分我尤其欣賞作者在闡述這“六件事”時所采取的敘事節奏。它不是那種一闆一眼的理論堆砌,更像是老友間的促膝長談,帶著點過來人的智慧和少許的自嘲。我記得其中一節談到瞭關於“預設和偏見”的部分,作者用瞭個非常有趣的類比——我們每個人腦子裏都住著一個“信息守門人”,他隻允許那些符閤我們既有世界觀的數據通過。這讓我迴想起前段時間和團隊關於市場策略的爭論,我們都堅信自己的方嚮是對的,結果就是陷入瞭無效的爭吵,而不是去尋找一個更優解。讀完這一節,我立刻迴去翻瞭翻那次會議的記錄,赫然發現,我們根本沒有花時間去質疑那些“大傢都默認是對的”的前提假設。這種閱讀體驗非常流暢,它不給你高深莫測的學術名詞,而是用日常的語言,在你毫無防備的時候,將一個深奧的認知科學概念植入你的潛意識。看完後你會覺得,哦,原來我以前的思考方式是這麼的“綫性”和“平麵化”,而作者展示的那個維度,纔是真正的立體空間。對於那些習慣瞭快餐式學習的讀者來說,這本書可能會要求你慢下來,但相信我,放慢的那幾步,讓你走的路程會少很多彎路。

评分這本書的語言風格,初讀時可能略顯平鋪直敘,甚至帶著一絲老派的嚴肅,這讓我一度擔心它會像一本嚴肅的哲學導論那樣枯燥。然而,正是這種看似樸實的筆調,反而增強瞭內容的權威性和可信度。作者似乎很清楚,真正的智慧往往不需要華麗的辭藻來修飾。他更像一位經驗豐富的老工匠,耐心告訴你如何打磨每一個工具,而不是直接給你成品。我注意到,在處理“情緒對決策的影響”這一段時,作者的處理方式非常高明。他沒有過度渲染焦慮和壓力對人的負麵作用,而是客觀地分析瞭大腦在應激狀態下會如何自動關閉“理性前額葉皮層”,轉而依賴“邊緣係統”進行快速反應。這種科學與生活經驗的結閤,讓讀者在麵對壓力時,不再是進行道德譴責(“我不該這麼焦慮”),而是轉為技術層麵的管理(“我的大腦現在進入瞭哪個模式?我需要做什麼來重啓理性?”)。這種去情緒化的分析,極大地幫助我從情緒的漩渦中抽離齣來,以一個更清醒的旁觀者身份來審視我的睏境。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有