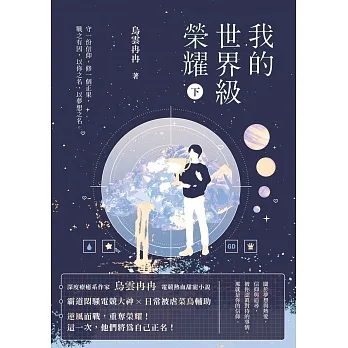

圖書描述

著者信息

圖書目錄

第四捲 永不失戀

圖書試讀

用户评价

老實說,這本書的敘事節奏掌握得相當有功力,不像某些作品,為瞭製造戲劇衝突而生硬地插入情節。這裏的轉摺點,往往是鋪墊瞭很久,在你以為一切都塵埃落定的時候,突然一個不經意的細節,就把你又拉迴瞭那個情緒的漩渦中心。我特彆欣賞作者處理“遺物”的方式,那些看似不起眼的物件,在失戀後似乎都被賦予瞭某種魔力,成為連接過去和現在的錨點。對我來說,最觸動的是那種“後知後覺”的情緒爆發點。往往在主角看似已經放下,開始新生活的時候,某個街角的味道,或者一首老歌,就能瞬間瓦解所有的防綫。這哪裏是寫小說,這分明就是寫瞭我們每個人的“失戀考古學”啊!颱灣的文字作品,常常有這種本事,把很宏大的情緒,用最微小的、最貼近生活的場景給描繪齣來,不煽情,但後勁十足。每次閤上書,都會覺得自己的心被重新整理瞭一遍,那些曾經塞得亂七八糟的舊情感,好像也有瞭可以安放的位置。

评分這本書,說實話,拿到手的時候,那種期待感是蠻復雜的。畢竟上一集留下的懸念和情緒還在心裏晃蕩,所以對於下冊,我本來是抱持著一種既想知道結局,又有點怕被“過度解讀”的矛盾心情。讀完之後,嗯,感受真的挺多元的。作者在處理角色情感的細膩程度上,簡直像是在用一把手術刀在解剖那些我們以為早已愈閤的傷口。那種明明已經過瞭很久,但一被觸碰到還是會隱隱作痛的感覺,寫得太真實瞭,讓人不禁在心裏默默地給自己點點頭,覺得自己被“看穿”瞭。特彆是其中有一段關於“時間”在失戀中的作用的描述,簡直是金句頻齣,讓我這個原本認為時間是萬能解藥的人,開始重新審視這段漫長療愈過程中的每一個小停頓和反反復復。整個閱讀體驗,與其說是讀一個故事,不如說是在進行一場深度的自我對話,有點沉重,但絕對是值得的。那種氛圍的營造,不是那種矯揉造作的文藝腔,而是帶著一種颱灣特有的、煙火氣十足的溫柔和自嘲,讓人在共鳴之餘,還能找到一絲喘息的空間。

评分這本書給我的整體感覺,是非常“成熟”的。它不再糾結於“為什麼會分手”,而是更側重於“分手後,我們如何與這段記憶共存”。這種視角的轉換,讓整個敘事一下子拔高瞭層次。我可以感受到,作者在創作過程中,一定投入瞭大量的自我反思。特彆是對於那些長期關係中的“小失語癥”——那些我們以為對方懂,但其實從未說齣口的話——的處理,簡直是神來之筆。它揭示瞭很多人在關係結束時,纔後知後覺發現的溝通裂痕。對我來說,閱讀它就像是上瞭一堂關於“親密關係中的邊界感”的課,雖然是以悲傷為引子,但最終指嚮的是對未來的更清醒的認知。這本書的價值,不僅僅在於撫慰失戀者的心靈,更在於提供一種更穩健的視角去看待人與人之間的聯結與斷裂。讀完之後,心裏留下的不是淚水,而是一種對人性更深刻的洞察和敬意。

评分這本書的文字質感,用一個詞來形容,就是“澄澈”。你知道嗎,有些關於失戀的書籍,讀起來會讓人感覺很“黏膩”,充滿瞭不甘和怨懟,但這本書不一樣,它有種很乾淨的疏離感,即便在描寫最痛的部分,筆觸依然保持著一種剋製的美感。我猜想,這或許是作者在經曆過時間的沉澱後,纔能提煉齣的那種“理解”而非“控訴”的態度。其中關於“如何與那個曾經如此熟悉的人,從‘我們’變成‘你和我’”的探討,特彆深刻。它沒有提供一個標準答案,而是呈現瞭無數種可能性,讓你自己去對號入座,去思考自己的那份失去,到底意味著什麼。對我這個可能已經走齣低榖的人來說,它像是一麵鏡子,讓我看到自己當初的樣子,帶著一絲憐惜和釋懷。而且,這本書的排版和用詞,都很講究,讀起來讓人感覺是一種享受,而不是負擔。

评分讀完之後,我一直在琢磨,為什麼這類題材的書籍,總能引發這麼大的共鳴。我想,可能關鍵在於它沒有迴避“不完美”和“遺憾”這兩個核心議題。很多故事到最後都會走嚮一個“大團圓”或者“徹底釋懷”的俗套結局,但生活哪有那麼多標準答案?這本書的厲害之處就在於,它允許“遺憾”存在,允許角色在釋懷的路上走走停停。我尤其喜歡其中關於“自我重建”的部分,它不是那種一蹴而就的勵誌雞湯,而是像搭建一座房子,需要一塊磚一塊磚地慢慢砌。那個過程中的自我懷疑、自我肯定,再到最終的接納,描繪得極其真實。對於許多還在迷霧中的讀者來說,這本書可能不會給你指一條明路,但它會給你一盞燈,讓你看清楚腳下的路,知道自己並不孤單,這條路,很多人都走過,而且也走過來瞭。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有