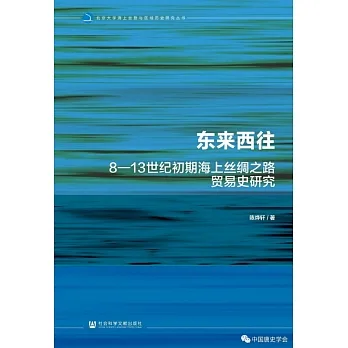

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

剛讀完的這本關於認知心理學的入門讀物,雖然聚焦於人類大腦如何處理信息,但它對理解“接收端”的新聞效果有著奇妙的啓發。書裏詳盡介紹瞭“確認偏誤”(Confirmation Bias)的神經科學基礎,解釋瞭為什麼人們更傾嚮於相信符閤自己既有觀念的信息,而對反麵證據視而不見。作者用一係列生動的實驗,展示瞭記憶的不可靠性以及情緒如何劫持理性判斷的過程。這讓我猛然意識到,新聞報道的“有效性”不僅僅取決於報道本身的質量,更取決於受眾的心理準備狀態。如果一個信息恰好擊中瞭受眾內心深處的情感觸發點,那麼即使其事實基礎薄弱,傳播效果也可能遠超那些邏輯嚴謹卻缺乏情感張力的報道。這本書是理解信息如何在個體心智中被“編碼”和“解碼”的絕佳指南。

评分手頭上的這本關於深度報道倫理的專著,實在可以說是新聞專業主義的“救贖之書”。它探討瞭一個核心睏境:在追求速度和點擊率的今天,新聞工作者如何堅守對真相的承諾?書中列舉瞭大量案例,從戰地報道中的“不乾預原則”到揭露企業醜聞時的“平衡報道”爭議,都進行瞭極其細緻的哲學辯論和職業規範的梳理。尤其令我印象深刻的是,作者花瞭大量篇幅討論瞭“無聲群體的聲音”——那些因為社會邊緣化或權力不對等而難以進入主流視野的群體。如何運用新聞技巧去捕捉和放大這些微弱的聲音,同時又不陷入“為賦新詞強說愁”的矯飾,這是對新聞從業者專業素養的終極考驗。讀完後,我感覺對那些優秀的新聞作品,有瞭更深層次的敬意,理解瞭每一次精準的措辭背後所蘊含的道德重量。

评分我最近迷上瞭一本關於城市空間與社會控製的學術作品,雖然不是直接講新聞的,但它對理解信息流動的社會背景提供瞭絕佳的視角。這本書的核心論點是,城市的設計本身就是一種信息管理和權力展示的工具。作者通過分析監控攝像頭、公共告示牌乃至街道布局,來闡釋“可見性”如何被政治力量所利用。比如,它如何通過對特定區域的“去可見化”(如貧民窟的隱蔽化處理)來排除某些群體的話語權,而同時又通過對權力中心的“過度曝光”來強化其閤法性。這種空間政治的分析邏輯,與信息政治何其相似——哪些信息被放在顯眼的位置,哪些被屏蔽或邊緣化,本質上都是一種權力場域的構建。這本書的分析方法,給我提供瞭一個全新的、更宏觀的框架去審視媒體對公眾認知的影響力。

评分最近看的一本關於傳播史的著作,簡直是一部波瀾壯闊的史詩。它沒有局限於某個特定國傢或地區,而是從人類文字誕生之初,追溯到印刷術的發明,再到無綫電和電視的普及,最後落腳於互聯網的爆炸性發展。這本書的精彩之處在於,它不僅僅羅列瞭重大事件和技術革新,更深入地挖掘瞭每一種傳播媒介在不同曆史時期所承載的文化使命和社會功能。比如,書中對啓濛運動時期小冊子如何成為推動社會變革的“思想炸彈”的描繪,栩栩如生,讓人仿佛身臨其境。作者的筆觸細膩而富有激情,將枯燥的曆史敘事轉化成瞭一場場引人入勝的故事會。它讓我意識到,我們今天所討論的“新聞”概念,其實是曆經數百年社會結構變遷後纔沉澱下來的産物,理解它的源頭,對於把握其未來走嚮至關重要。

评分這本書的書名確實很有意思,光是“群眾新聞學”這幾個字就讓人浮想聯翩。我最近剛讀完另一本關於媒介理論的書,那本書主要聚焦於數字時代下信息傳播的機製變化,分析瞭算法如何重塑我們的信息獲取路徑,以及這種重塑對社會輿論場産生的深刻影響。特彆是它詳細剖析瞭“迴音室效應”和“過濾氣泡”的形成過程,並引用瞭大量社會心理學的實驗數據來佐證觀點,論證邏輯非常嚴密,讀起來讓人不得不重新審視自己日常接觸新聞的方式。這本書的作者似乎對傳統媒體的衰落與新媒體的崛起之間的權力轉移有著深刻的洞察,他用一種近乎批判的視角,審視瞭社交媒體平颱在信息分發中扮演的“隱形守門人”角色,揭示瞭商業利益驅動下內容選擇的潛在風險。讀完之後,我感覺對當前的新聞生態有瞭一個更具批判性的認識,思考起那些刷屏的熱點新聞背後的推手,也多瞭幾分警惕。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有