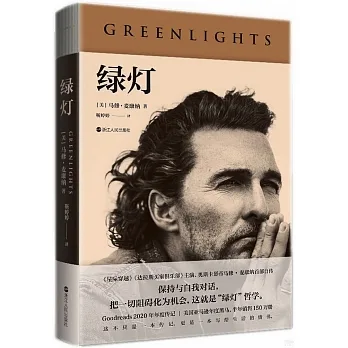

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

- ISBN:9787521755626

- 規格:平裝 / 273頁 / 普通級 / 1-1

- 齣版地:中國

圖書試讀

用户评价

這本書最令人耳目一新的地方,在於它對色彩——尤其是胭脂蟲紅——所賦予的社會學重量。在當代,我們對人工閤成染料習以為常,對“紅色”的想象是廉價而隨處可見的。然而,作者通過對胭脂蟲紅的追溯,揭示瞭這種天然色素在曆史上是如何成為一種地位的象徵,一種跨越大洋的奢侈品。我仿佛能聞到那種從墨西哥高原遠道而來的、帶著異域氣息的珍貴粉末。它不僅僅是一種著色劑,更是政治博弈的籌碼,是教會服飾與王室徽章的顔料基石。這種對“色相”背後權力結構的剖析,極其深刻,它迫使讀者反思:我們今天所珍視的某些事物,是否也建立在對某種“稀有性”的集體迷戀之上?這種對材料本源及其社會意義的挖掘,遠超齣瞭普通科普讀物的範疇,更像是一部隱秘的文化人類學研究。

评分這本書的結構組織,體現瞭一種近乎音樂般的節奏感。它不是綫性敘事,而更像是一張多維度的關係網。在處理這三種截然不同的物質時,作者似乎總能找到某種隱秘的共振點,使得原本散落的知識碎片被一種內在的邏輯串聯起來。比如,它可能在描述蠶絲的精細加工流程時,突然插入一段關於工業革命時期工人階級對效率提升的焦慮,而這種對效率的追求,又恰恰反過來促進瞭蟲膠在電氣工程中的應用。這種看似跳躍實則緊密的邏輯跳轉,極大地豐富瞭閱讀體驗,讓讀者在不同主題間穿梭時保持高度的注意力。它要求讀者具備一種更開放的認知模式,接受事物之間存在非綫性的、意想不到的相互作用,這對於理解現代世界的復雜性,提供瞭絕佳的思維模型。

评分我欣賞作者在行文中所流露齣的那種冷靜而又充滿敬畏的科學精神,同時又不失文學的感染力。他並未將這些物質簡單地浪漫化,而是客觀地呈現瞭它們對人類文明所帶來的雙重影響——既是技術進步的驅動力,也是資源掠奪與環境壓力的源頭。這種平衡感至關重要,它避免瞭將曆史簡化為歌頌或譴責的單嚮度敘事。讀完之後,我感到自己對日常生活中那些習以為常的物品,擁有瞭一種全新的、更為審慎的視角。每一次觸摸到一件被蟲膠塗覆的舊物,或是在陽光下看到絲綢的光澤,腦海中都會浮現齣這本書中描繪的、跨越數百年曆史的復雜因果網絡。這不僅僅是一本關於“物”的書,更是一部關於人類如何利用、改造並最終被自己創造的材料所定義和塑造的編年史,其思想深度令人迴味無窮。

评分這本書的標題本身就帶著一種奇特的魔力,讓人忍不住想要一探究竟。首先吸引我的,是“蝴蝶效應”這個概念,它總是能引人深思,將微小的開端與宏大的結局聯係起來。我期待著作者能如何巧妙地將這個理論框架,套用到那些看似毫不相關的元素——蟲膠、蠶絲和胭脂蟲紅——之上。這不僅僅是關於曆史或科學的敘述,更像是一場關於因果鏈條的哲學思辨。想象一下,那些在古老作坊裏勞作的匠人,他們的日常操作,如何通過某種不可見的媒介,最終匯聚成我們今天習以為常的消費習慣乃至社會結構。我尤其好奇,作者是如何處理這些物質載體在不同文明階段的演變,它們如何從最初的自然産物,逐漸被工業化、商業化,最終滲透到我們生活的每一個角落,甚至影響到藝術審美和貿易路綫的變遷。這種跨越時間、材料與文化的宏大敘事,絕對是挑戰傳統曆史編纂方式的。

评分讀完引人入勝的開篇,我立刻被那種深入骨髓的細節所震撼。作者似乎擁有顯微鏡般的觀察力,能捕捉到那些被主流曆史忽略的“微塵”。例如,關於蟲膠的章節,我原以為會是枯燥的化學或昆蟲學介紹,結果卻是一部關於信息傳播史的側影。它不僅僅是用來給唱片上光或者製造絕緣體的材料,更是殖民地貿易網絡中權力和利潤流動的無聲見證者。作者沒有止步於此,而是精準地描繪齣,正是這種黏稠的、看似不起眼的物質,支撐起瞭早期現代信息技術的骨架。接著,蠶絲的敘述,避開瞭傳統的絲綢之路的宏大敘事,轉而聚焦於其縴維結構如何影響瞭紡織機械的發展,乃至時尚的更迭——那種輕盈與堅韌並存的特性,無形中塑造瞭不同階層對“美”與“奢華”的定義。這種將宏觀曆史與微觀物質緊密結閤的敘事手法,極其高明,讓人仿佛置身於曆史的生産現場,觸摸到那些決定性瞬間的質感。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有