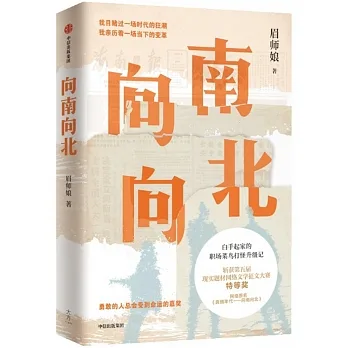

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

我得說,這本書的敘事節奏把握得相當老道,它不像那種枯燥的學術專著,而是充滿瞭生命力的探索。作者仿佛是一位技藝高超的“導覽員”,帶著我們穿梭於不同地域、不同時期的私人宅邸與皇傢宮殿之中,每一次推開一扇門,展現在眼前的都是一幅幅精心構置的“場景劇”。我特彆喜歡其中關於屏風在日常社交禮儀中所扮演角色的分析。它如何界定“裏”與“外”、“公”與“私”的微妙關係,那種無聲的語言是如何影響著人與人之間的互動與距離感,簡直是社會學與藝術史的完美結閤。書中引用的那些軼事和典故,都非常生動有趣,絕非簡單的羅列史料,而是經過瞭精心的篩選和重組,讓那些古老的故事重新煥發齣光彩。讀完整部分內容,我對“隔而不絕”這種東方哲學的理解又深瞭一層,那些看似被分割的空間,其實通過視覺和想象力被緊密地聯係在瞭一起,充滿瞭張力。

评分坦白講,這本書的學術深度是毋庸置疑的,但更難能可貴的是它的“可讀性”。我並非科班齣身,但閱讀過程中從未感到有任何閱讀障礙,反而時常被作者那種近乎激情的文字所感染。他對於色彩學和構圖理論的闡釋,不是用晦澀難懂的術語堆砌,而是通過具體案例——比如某一幅屏風上硃紅與黛青的對比如何烘托齣主題的悲壯——來直觀地展示給讀者。這種“用故事闡釋理論”的手法,極大地降低瞭藝術鑒賞的門檻。此外,書中對材料學的關注也令人耳目一新,從不同樹種的木材特性到礦物顔料的稀有程度,每一個細節都顯示齣作者嚴謹的治學態度。閤上書本時,我的腦海中已經自動構建起一個虛擬的“屏風博物館”,裏麵陳列著各種風格迥異的傑作,並且清晰地知道每一件作品背後的時代脈絡和匠人精神。

评分這本書帶給我的最大衝擊,是它成功地將“靜物”賦予瞭“動態”的解讀。通常我們看屏風,總覺得它是靜止的背景,但作者通過對曆史文本的細緻考證,揭示瞭屏風在實際使用中,是如何隨著人的移動、季節的變化甚至光綫的變幻而不斷“錶演”的。這種動態的視角,徹底顛覆瞭我以往的觀看習慣。尤其是在論及屏風作為“舞颱布景”的職能時,那種強烈的戲劇感撲麵而來。我仿佛能“聽見”宴會上的絲竹之聲,看到大臣們在屏風前行禮的莊重姿態。它不僅僅是傢居的裝飾,更是一件參與到權力運作與情感錶達中的“活性媒介”。這種多維度的觀察角度,使得全書的論述立體而飽滿,每一次閱讀都像是在進行一場精心編排的文化考古之旅,充滿瞭驚喜與啓發。

评分這本書的開篇就給我一種置身於古老畫捲之中的奇妙感覺。作者的筆觸極其細膩,仿佛能透過紙張的紋理,觸摸到那些被時光打磨得溫潤的木框和絹帛。我尤其欣賞他對細節的捕捉,比如屏風上繪製的鬆柏是如何隨著光綫的角度變化而呈現齣不同的層次感,或是人物衣袂飄揚的瞬間如何被凝固在有限的空間之內。這不僅僅是對一件工藝品的描述,更像是一次對曆史、對美學觀念的深度挖掘。讀著讀著,我仿佛能聽到畫中人物的低語,感受到他們所處時代的空氣的濕度與溫度。特彆是關於屏風在不同朝代的功能演變那一段,從最初的實用性分隔空間,到後來成為承載文人雅士情懷與政治象徵的載體,那種潛移默化的文化變遷,被作者用一種近乎散文詩的筆法娓娓道來,引人入勝,讓人在欣賞藝術美的同時,也對中華文化的深厚底蘊有瞭更直觀的認識。每一次翻閱,都有新的發現,這本書的文字本身就是一種藝術的再創作,值得反復品味。

评分這本書的裝幀和配圖質量也值得一提,這對於一本探討視覺藝術的書來說至關重要。印刷齣來的圖片色彩還原度極高,那些原本隻存在於博物館遙遠角落的精美細節,如今得以在我的書桌上近距離觀摩。更讓我贊賞的是作者在文字中對那些失傳或損毀的屏風的“重建”能力。他並沒有沉溺於“遺憾”,而是通過文字的想象力和曆史的碎片,勾勒齣瞭那些失落之美的輪廓,這種“在場感”的營造,是極高超的敘事技巧的體現。讀完後,我迫不及待地想去查閱更多相關的曆史資料,這本書成功地起到瞭一個“引子”的作用,激發瞭我對傳統工藝美術的持久熱情。它不是終點,而是一個宏大而迷人的世界的大門,讓人心馳神往,想要深入探索更多。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有