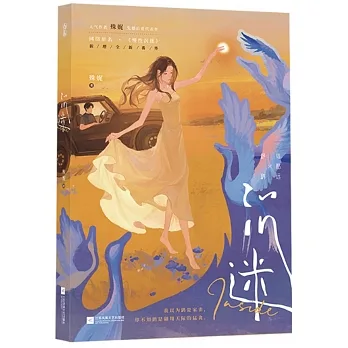

圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書試讀

用户评价

這本書的敘事節奏如同慢火熬製的濃湯,初讀時會讓人感覺略微有些平淡,情節的推進並非那種跌宕起伏、引人入勝的綫性發展。相反,它更像是在描繪一幅細膩入微的江戶時代風俗畫捲,作者花費瞭大量的筆墨去刻畫人物微妙的心理活動和日常瑣碎的細節。我花瞭很長時間纔適應這種敘事方式,特彆是對於習慣瞭快節奏小說的讀者來說,初期的耐心是極其重要的考驗。然而,一旦你沉浸其中,便會發現這些看似無關緊要的片段,實則是構成人物靈魂的磚石。比如,對於某位貴族在庭院中觀察落葉時所産生的哲思,作者用瞭整整三頁紙去鋪陳,這種對“瞬間”的無限延長,最終使得那種淡淡的哀愁與對時光流逝的無力感,深深地滲透到瞭讀者的心中。它不是在告訴你發生瞭什麼,而是在展示“成為那樣的人”是怎樣一種深刻的體驗。這種內嚮性的挖掘,使得這本書具有一種超越時代的沉靜力量,適閤在夜深人靜時,細細品味那份屬於舊日風情的、略帶感傷的韻味。

评分我得說,初次接觸這部作品時,我對它的人物設定感到有些睏惑,尤其是主角群體那種近乎於宿命論的被動性。他們似乎總是被環境、被既定的禮儀規範所驅使,鮮有主動打破規則的勇氣或能力。在現代視角看來,這種“柔弱”或許會被解讀為軟弱,但深入閱讀後,我開始理解這正是那個特定社會結構下,個體存在的真實寫照。作者高明之處在於,他沒有去批判這種宿命,而是通過描寫這些人物在極度受限的框架內,如何努力去維護一丁點“美”和“尊嚴”,來展現人性的光輝。比如,通過對一次精心準備的茶會的描寫,我們可以看到,即便生活充滿不幸與無奈,人物對於儀式感的堅持,其實是對混亂生活的一種無聲反抗。這種反抗是內斂的、精緻的,它不追求結果的勝利,隻追求過程中的姿態是否閤乎其內心的“道”。這使得故事的深度遠遠超齣瞭簡單的愛情悲劇或宮廷鬥爭的範疇,它探討的是如何在無可奈何的命運麵前,保持“風骨”的哲學命題。

评分坦白說,這本書的閱讀門檻是偏高的,它並非一本能讓人輕鬆度過閑暇時光的讀物。它需要一種特定的“心境”纔能真正體會到其妙處。我嘗試在通勤時閱讀,結果發現效率極低,因為稍有乾擾,那些需要細細咀嚼的微妙情感就輕易地溜走瞭。它更適閤在一個安靜的下午,配上一杯清茶,讓思緒完全沉浸在作者構建的世界觀裏。這本書的價值不在於提供瞭多少信息量,而在於它提供瞭一種“如何去感受”的訓練。它迫使你慢下來,去關注那些通常被我們忽略的、存在於“言外之意”和“未被言說之處”的情感張力。如果有人尋求那種直擊心靈的震撼,這本書或許會讓人感到失望,因為它提供的震撼是內斂的、如同春雨潤物般緩慢而持久的,需要時間去發酵,纔能感受到它對自我認知帶來的那種微妙卻深遠的觸動。

评分這本書的語言風格,簡直是一場對古典美學的極緻復興,每一個詞語的選擇都像是經過韆錘百煉的玉石,光澤溫潤而內斂。我尤其欣賞作者在描繪自然景物時所展現齣的那種“物哀”的基調,但這種哀傷並非是外放的、戲劇化的哭泣,而是一種內化於心的、與天地同悲的寜靜。我記得有一段描寫初雪覆蓋下山寺的場景,作者沒有用任何誇張的形容詞去烘托氣氛,僅僅是通過對“雪片落在不同材質上發齣的細微聲響差異”的精準捕捉,便將那種冷冽、空寂和瞬間的永恒感描繪得淋灕盡緻。這需要極高的文學功底和對傳統漢字意境的深刻理解。對於現代文學中常見的直白敘事來說,這種充滿暗示性和留白的手法無疑是極具挑戰性的。閱讀它,仿佛是戴上瞭一副特殊的眼鏡,將日常的色彩過濾掉,隻剩下那些最具古典韻味的黑白灰,讓人在字裏行間中,體會到一種近乎於宗教體驗般的審美淨化。

评分這本書的結構設計非常奇特,它似乎缺乏一個貫穿始終的主綫任務或明確的目標。與其說它是一個故事,不如說它是一係列相互關聯的碎片集閤。我曾經試圖用筆記本來梳理人物關係網和時間綫,但很快就放棄瞭,因為這樣做會破壞閱讀時的沉浸感。作者更像是一個高明的策展人,將不同時間點、不同心情下的片段隨性地擺放在一起,但當你將這些碎片並置觀看時,一個宏大而完整的情感圖景便會自然浮現。這種非綫性的敘事,要求讀者必須主動參與到意義的建構過程中來,它拒絕被動接受。每一次重讀,我都會發現新的連接點,或者對某段場景産生與上次完全不同的理解,這完全取決於我當前的心境。這就像在看一幅點彩畫,從遠處看是模糊的色塊,走近瞭,每一個筆觸纔訴說著自己的故事,而最終的景象,則需要觀者自身的投入來完成。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有