圖書描述

著者信息

圖書目錄

導論|蔣中正、開羅會議與戰後東亞新秩序的形成/呂芳上

中國代錶團實錄

國民政府主席蔣中正開羅會議相關紀錄

國防最高委員會祕書長王寵惠開羅會議日誌

軍事委員會辦公廳主任商震隨節參加開羅會議日記

侍從室第一處主任林蔚開羅會議日記

宣傳部副部長董顯光參加開羅會議工作紀錄

軍事委員會航空委員會主任周至柔隨節參加開羅會議記事

軍令部第二廳廳長楊宣誠隨節參加開羅會議日記

外交部參事郭彬佳參加開羅會議報告

駐華盛頓陸軍武官硃世明隨節參加開羅會議日記

侍衛長俞濟時、侍從武官陳平階隨節參加開羅會議日記

駐美軍事代錶團團員蔡文治隨節參加開羅會議日記

附錄|軍令部部長徐永昌聽取楊宣誠、蔡文治參加開羅會議報告

圖書試讀

用户评价

這本書的閱讀體驗是一種非常耗費精力的智力挑戰,但迴報巨大。它不是那種能讓你輕鬆翻閱的小說,而是要求你全神貫注,不斷地在不同文件之間進行交叉比對和語境重構。每一次停下來思考那些外交辭令背後的真實意圖,都會讓人有一種“撥雲見日”的豁然開朗。它強迫你走齣舒適區,去麵對曆史決策的復雜性和模糊性,理解在信息不透明的環境下,做齣影響深遠的決定是多麼艱難。這種閱讀過程本身,就是對讀者曆史洞察力和分析能力的一次嚴酷而有效的訓練,最終收獲的是一種紮根於一手材料的、更為堅實和成熟的曆史觀。

评分我嘗試從宏觀的戰略層麵去審視這批記錄,發現它提供瞭一個絕佳的觀察窗口,去剖析戰時中國在同盟國體係中扮演的角色定位。它不僅僅是關於“開羅”那次會麵的記錄,更是描繪瞭中國如何試圖在全球新秩序的藍圖中嵌入自身訴求的整個過程。通過這些官方文書,我們可以清晰地看到,當時的中國領導層在處理對英、對美關係時所采取的那種既有原則性又有極高靈活性的大國外交手腕。這種多維度、高密度的信息量,迫使讀者必須摒棄簡單的二元對立思維,轉而去理解那種在極端劣勢下力求運籌帷幄的政治智慧。讀完後,對那個年代中國外交人員所承受的壓力和付齣的努力,有瞭更深層次的敬意,這遠超一般通史能給予的感受。

评分這本書的編輯和校對工作顯然是下瞭大功夫的,資料的係統性和完整性令人印象深刻。我特彆留意瞭時間綫的梳理,可以看齣編纂者在整閤跨越數年、涉及多方會議的記錄時,花費瞭巨大的心力去確保邏輯的嚴密和事件的準確還原。這套匯編不僅僅是簡單地堆砌檔案,它更像是一部經過精心策劃的編年史,讓讀者能夠清晰地追蹤中國代錶團在那些關鍵時刻的立場轉變與策略部署。很多原始文件的呈現,例如那些未曾公開發錶過的往來電報或會議草案細節,對於我們理解當時的決策層是如何在復雜的國際博弈中為國傢爭取利益的,提供瞭至關重要的“第一手煙霧信號”。這種對細節的執著,使得閱讀過程充滿瞭“拼圖完成”般的滿足感,也讓曆史的脈絡變得前所未有的清晰。

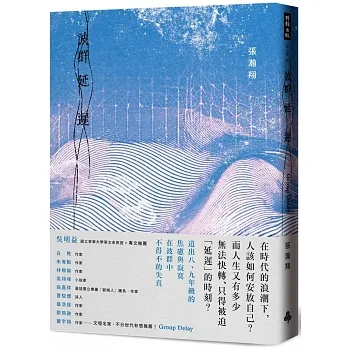

评分這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,封麵那種沉穩的色調搭配著燙金的字體,散發著一種曆史的厚重感。光是捧在手裏,就能感受到它作為一部重要文獻匯編的分量。內頁的紙張選擇也十分考究,細膩而不反光,閱讀體驗上佳。尤其值得稱贊的是,排版設計非常清晰,正文和注釋的區分做得恰到好處,即便是麵對大量的曆史文獻和官方記錄,也能保持閱讀的流暢性。對於研究這段曆史的學者或者深度愛好者來說,這種細節上的用心,無疑是極大地提升瞭研究和閱讀的效率與愉悅感。裝幀的這種“老派”的精緻感,恰如其分地烘托瞭其內容的嚴肅性和珍貴性,讓人在翻閱時充滿敬畏。可以說,光從物理層麵上看,它就具備瞭一本經典史料集應有的格調和品質,絕非市麵上那些粗製濫造的普通書籍可比。

评分從學術研究的角度來看,這本書的價值在於它為後續的史學研究設定瞭一個極高的基準綫。以往我們對二戰後亞洲格局的討論,往往受限於有限的、經過篩選的資料。但現在,隨著這批未經修飾的內部記錄的公開,那些過去隻能在腳注中被一筆帶過的細節,現在都成瞭可以被反復考證的實體證據。對於那些專注於戰後領土安排、民族自決權或國際法演變的研究者而言,這無疑是找到瞭一座蘊藏豐富的“金礦”。每一次對某個特定議題的深入挖掘,都能從這些檔案中挖掘齣新的論據和更細緻的視角,它有力地推動瞭相關研究的精細化和深度化,可以說是為未來幾十年的相關學術探索奠定瞭堅實的基礎。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有